Speciale

Un immagine del non / Duchamp fotografico

Marcel Duchamp (1887-1968) è una figura con cui ogni storico dell’arte contemporanea attivo in Europa o in America deve prima o poi confrontarsi. Cinquant’anni dopo la sua morte (il 2 ottobre 2018 per la precisione), non abbiamo finito di misurarci col lascito – visivo e concettuale – dell’opus duchampiano. Il mercato editoriale si è mostrato all’altezza della sfida. Per tenersi alle mostre più innovative degli ultimi anni, penso a Inventing Marcel Duchamp. The Dynamics of Portraiture (National Portrait Gallery, Washington 2009), Marcel Duchamp: Etant donnés (Philadelphia Museum of Art, 2009), La peinture, même 1910-1923 (Centre Pompidou, Parigi2014), nonché l’imminente Dalí/Duchamp, che aprirà i battenti a ottobre alla Royal Academy of Arts di Londra. Riguardo alle pubblicazioni, penso alla documentatissima biografia di Bernard Marcadé, Marcel Duchamp. La vie à crédit (2007, tradotta nel 2009 da Johan & Levi), allo studio di Thierry Davila sull’inframince (De l’inframince. Brève histoire de l’imperceptible de Marcel Duchamp, Beau Livre 2010), fino a The Apparently Marginal Activities of Marcel Duchamp (MIT Press 2016) di Elena Filipovic, che si concentra sull’attività curatoriale, facendo di Duchamp un antesignano dell’institutional critique.

L’Italia non è rimasta a guardare, come conferma l’effervescenza delle pubblicazioni recenti, la cui eterogeneità metodologica è l’ennesima testimonianza dell’inesauribilità del soggetto. Penso, in particolare, all’antologia curata da Stefano Chiodi (Marcel Duchamp. Critica, biografia, mito, Electa 2009) in cui sono tradotti per la prima volta contributi di autori francesi e americani, oltre alla riproposizione di alcuni scritti di Duchamp e di critici italiani sparsi in riviste e cataloghi. Oppure alle analisi che spaziano dagli studi di genere (Giovanna Zapperi, L’artista è una donna. La modernità di Marcel Duchamp, ombre corte 2014), a un approccio politico sul secondo Duchamp che, dopo aver realizzato il dipinto Tu m’ (1919), abbandona la pittura e, pubblicamente, ogni attività artistica (Maurizio Lazzarato, Marcel Duchamp e il rifiuto del lavoro, edizione temporale, 2014), fino alla ricostruzione della fortuna concettuale di Tonsure (1919) (Michele Dantini, Macchina e stella, Johan & Levi 2014).

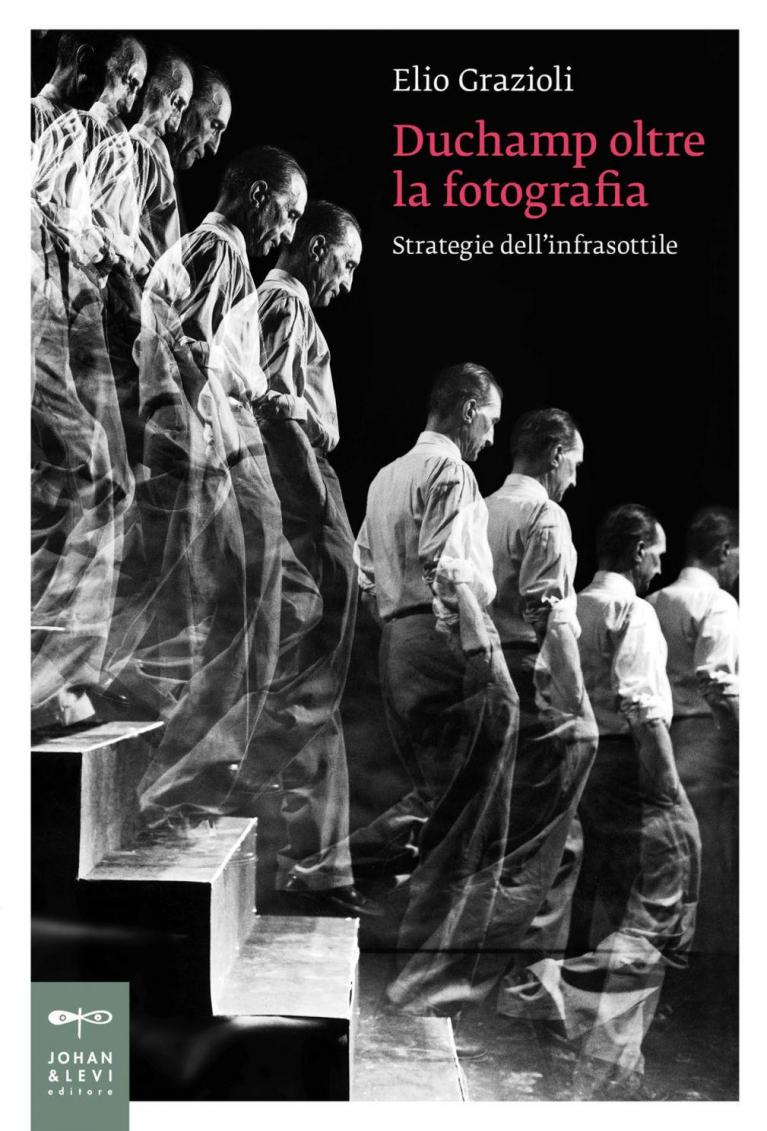

A Marcel Duchamp Elio Grazioli ha rivolto sempre un’attenzione particolare, dal florilegio duchampiano per la collana “Riga” (Marcos y Marcos 1993) a La polvere nell’arte (Bruno Mondadori 2004), ispirato dall’allevamento di polvere di Duchamp e Man Ray – matrice e motore, tra l’altro, della straordinaria mostra curata da David Campany, Dust. Histoires de poussière d’après Man Ray et Marcel Duchamp (Le Bal, Parigi 2015). Con Duchamp oltre la fotografia. Strategie dell’infrasottile (Johan & Levi 2017), Grazioli si rivolge ora a un tema nelle corde del critico quanto dell’artista: la produzione fotografica.

Alla fotografia Jean Clair ha dedicato uno studio precursore nel 1977, Duchamp et la photographie. Essai d’analyse d’un primat technique sur le développement d’une oeuvre (Editions du Chêne), ormai introvabile ma ripreso in Sur Marcel Duchamp et la fin de l’art (Gallimard 2000). Quest’incursione nella fotografia era concomitante con la mostra di Duchamp nell’appena inaugurato Centre Pompidou. Al suo interno era ospitata una hall in stile normanno che illustrava la vita dell’artista francese. Precisamente qui prendeva avvio il recupero nazionale di un artista allora demonizzato in patria, come dimostra Vivre et laisser mourir ou la Fin tragique de Marcel Duchamp (1965), polittico di otto quadri di Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo e Antonio Recalcati e sorta di manifesto della figurazione narrativa. Del resto Duchamp si era trasferito negli Stati Uniti, un paese, non dimentichiamolo, che all’epoca della mostra del Pompidou gli aveva già dedicato importanti retrospettive: Pasadena nel 1963, Filadelfia nel 1973, New York nel 1974.

Mostra di Duchamp, Centre Pompidou, 1977.

Alla lettura di Jean Clair, Grazioli preferisce quella di Rosalind Krauss e Jean-François Lyotard – rispettivamente Teoria e storia della fotografia (1990) e I transformatori Duchamp (1992), entrambi tradotti in italiano dallo stesso Grazioli –, così come quella più aggiornata di Herbert Molderings (Marcel Duchamp at the Age of 85. An Incunabulum of Conceptual Photography, Walther König 2013), un autore distintosi per uno studio quasi maniacale di una sola opera di Duchamp, Trois stoppages étalons (1913).

Ma il nume tutelare di Grazioli sembra essere, in realtà, un testimone d’eccezione quale Ugo Mulas. Come fotografare un artista la cui pratica è fondata sul non-fare, si chiedeva? Si tratta di una questione estetica complessa: come rappresentare la negazione, come cogliere visivamente ciò che nega l’azione, come realizzare un’immagine del non, come negare un’immagine? Ma si tratta anche di una questione prettamente fotografica, come osserva Grazioli: “Il non fare come atto e non come astensione dal fare, come rinuncia, omissione: impossibilité du fer. Paradosso anche dell’atto fotografico”.

Mulas escogita diverse soluzioni: fa posare Duchamp – “posare era l’atteggiamento più vicino al non fare, perché qualsiasi altra cosa Duchamp avesse fatto sarebbe stato qualcosa in più e qualcosa di troppo” –; lo riprende mentre passeggia, ad esempio a Washington Square a New York: “il camminare [è] l’atteggiamento del vivere più elementare, e fotograficamente più significativo, un fare sganciato dal produrre, l’atteggiamento più evidente del vivere e basta”; lo rappresenta assorto davanti a una scacchiera preso a non giocare.

A quest’estetica del non fare, di cui Duchamp fu maestro, non sfugge neanche la fotografia. L’artista francese infatti non ha mai scattato alcuna fotografia. Anche gli scatti in cui le marche autobiografiche sono più evidenti sono basati su una forma di assenza dell’artista. Basti pensare alle immagini che ne hanno costruito la figura pubblica, e che spaziano dalla moltiplicazione della sua immagine (Ritratto multiplo di Marcel Duchamp, 1917) alle messinscene en travesti che anticipano la Body Art (da Rrose Sélavy a Tonsure, 1921), fino all’inversione del rapporto tra positivo e negativo, luce e ombra, figura e fondo della maturità (Autoritratto di profilo, 1958). Giochi di specchi in cui la moltiplicazione caleidoscopica dell’identità ha prodotto una pioggia acida di letture postmoderniste da cui non abbiamo ancora preso le necessarie distanze.

Man Ray, Rrose Sélavy alias Marcel Duchamp, 1921.

Che Duchamp non sia l’autore delle sue foto è un sintomo del suo rapporto eretico se non eversivo con la fotografia, come evidente nelle sue opere quanto nelle note raccolte nella Scatola verde. La fotografia viene interrogata non solo come macchina (celibe o meno) che produce immagini riproducibili, ma, più generalmente, come medium, come operatore. È lo snodo del libro, che Grazioli riprende da Rosalind Krauss, ovvero il passaggio decisivo dalla fotografia al fotografico, “alla fotografia non come tecnica ma come ‘oggetto teorico’”, perlomeno sin dal Grande vetro (1915-1923).

Tenendosi a questa lettura, della fotografia vengono isolati e sviluppati alcuni elementi specifici, a partire dalla capacità di cogliere il movimento e la velocità – l’“esposizione ultrarapida” come la chiamava Duchamp – e che risale alla cronofotografia di Etienne-Jules Marey. Incidentalmente, quest’indagine della quarta dimensione entrava in risonanza con gli interessi scientifici dell’epoca: geometria non euclidea, radioattività, teoria atomica, termodinamica. Approcci che avevano come oggetto il mondo invisibile degli elettroni, dei raggi X, la fluidità delle onde elettromagnetiche. A Duchamp interessava meno la teoria scientifica in sé che l’immaginario scientifico, la capacità immaginaria se non visionaria dell’epistemologia. Una mossa per spazzolare contropelo il modernismo centrato sul formalismo, come ha magistralmente dimostrato Linda Dalrymple Henderson in The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art (MIT 1983, nuova edizione 2013) e Duchamp in Context: Science and Technology in the “Large Glass” and Related Works (Princeton University Press 2005).

Al di là della quarta dimensione, nel corso del libro di Grazioli, la nozione di fotografico si espande, e tocca, sinteticamente: il caso, elemento cruciale del processo creativo al di là della forma predefinita e conchiusa; l’indifferenza, propria al readymade come all’occhio fotografico che sembra limitarsi a catturare quella porzione di reale ritagliata dall’inquadratura; la polvere: “Al limite della materia, a toccarla essa si dissolve o cambia di consistenza, per cui solo la fotografia riesce a fissarla, a catturarla in maniera stabile”; il readymade che, non diversamente dal cliché fotografico, è un prelievo da un contesto spaziale quanto temporale; fino al gioco degli scacchi, per la natura anti-mimetica della scacchiera.

In quanto “strategia per sfuggire all’iconico”, ovvero al retinico, l’atto fotografico “è proiezione, ombra, impronta, prelievo, gesto, a sua volta readymade; non una riproduzione ma un’appropriazione della realtà in immagine, una cattura dell’immagine come oggetto, per quanto immateriale o ‘infrasottile’ essa sembri”. Più che trasformare la realtà in immagine, la fotografia mette insomma in questione lo stesso statuto del reale.

Al riguardo, la declinazione più intrigante del fotografico è senza dubbio l’idea di inframince o infrasottile: “Pellicola senza spessore, velo immateriale, incorporeo, presenza puramente visiva, [la fotografia] è più dell’ordine del virtuale, del riflesso speculare, del ‘simulacro’ […] e degli spettri, dei fantasmi, dell’aura”. Inframince: concetto sfuggevole, nei quarantasei appunti sparsi lasciati dall’artista non solo manca qualsiasi definizione, ma si legge anche che l’inframince non è un sostantivo ma un aggettivo. Duchamp ne fornisce tuttavia alcuni esempi: lo spazio tra il fronte e il verso di un foglio di carta, il calore di una sedia appena abbandonata, le persone che passano all’ultimo momento nei portelli della metro, il sibilo provocato dallo sfregarsi di due gambe in movimento, il fumo del tabacco quando sa anche della bocca da cui esala, l’intervallo tra la detonazione di un fucile e la pallottola sul bersaglio, i raggi X e gli odori, i riflessi di luce sulle superfici e sugli specchi. L’inframince segna una separazione impercettibile, insufficiente per distinguere il maschile dal femminile, uno scarto minimo tra due oggetti realizzati in serie dallo stesso modello, tanto più questi appaiono identici, una pittura su vetro vista dal lato non dipinto.

Partito dal Grande Vetro, il percorso tracciato da Duchamp oltre la fotografia non poteva che concludersi con Dati: 1) la caduta d’acqua, 2) il gas d’illuminazione (1946-1966), l’opera esposta postuma da osservare dal buco di una serratura, non diversamente da un obiettivo fotografico. A distanza di cinquant’anni, il Grande Vetro e Dati tessono una rete di richiami che attraversa tutta l’opera di Duchamp. Come isolare, del resto, una parte della produzione di un artista che ha realizzato una valigia piena di riproduzioni in miniatura delle sue opere, o un dipinto come Tu m’ (1918), sorta d’inventario di quanto compiuto fino allora nel campo della pittura e del readymade? Che il Grande Vetro e Dati siano esposti nella stessa sala del museo di Filadelfia, a pochi metri una dall’altra e dalla impeccabile installazione delle sculture di Brancusi concepita da Duchamp stesso è, c’è da scommetterci, l’ennesimo caso di inframince.