Biografie epistolari / Kurt Vonnegut. Lettere da un bislacco autore di fantascienza

«Questo libro è stato scritto nelle lunghe ore che ho passato aspettando che mia moglie si vestisse per uscire. Se non si fosse vestita affatto, questo libro non sarebbe mai stato scritto». L’epigrafe che Groucho Marx mette in testa alle sue Memorie di un irresistibile libertino (Rizzoli, 1975) avrebbe potuto benissimo essere sottoscritta, adattata alla bisogna, da quel “bislacco autore di fantascienza” di Kurt Vonnegut, come avvertenza alla raccolta di lettere (1945-2007), selezionate dal curatore Dan Wakefield tra più di un migliaio, dal titolo Tieniti stretto il cappello. Potremmo arrivare molto lontano (traduzione di Andrea Asioli, Bompiani 2021).

Lettere, queste, scritte nelle lunghe ore passate aspettando, inutilmente, che qualche editore dalla visione lungimirante si decidesse a pubblicare «un barbaro, che scriveva senza avere alle spalle uno studio sistematico della grande letteratura, che non era un gentiluomo, che come un pennivendolo qualsiasi si era allegramente piegato a scrivere per delle riviste dozzinali – insomma che non aveva fatto la gavetta accademica»; lettere buttate giù in attesa che il dipartimento di antropologia dell’Università di Chicago accettasse almeno una delle due tesi che aveva scritto e presentato (salvo poi conferirgli la laurea honoris causa una volta diventato ricco e famoso, come altrettanto famoso è il commento di Vonnegut: «’fanculo Università di Chicago»); o sperando che la Fondazione Guggenheim accogliesse la sua domanda per una borsa di studio; o, ancora, che l’Accademia di Stoccolma gli conferisse il Premio Nobel.

Quest’ultima “attesa”, è buttata lì come una delle sue tipiche – tanto paradossali quanto amare – facezie (slapstick) da cabarettista (stand-up comedian), di cui queste lettere abbondano. Nella motivazione del premio, l’Accademia, scrive Vonnegut, avrebbe dovuto considerare «il fatto che sono stato il secondo o terzo concessionario Saab degli Stati Uniti [aperta, realmente, a Cape Cod nella primavera del 1957 e chiusa a dicembre]», nonostante che «la macchina avesse le portiere incernierate posteriormente e un motore a due tempi che sprigionava una cortina di fumo se le lasciavi parcheggiate troppo a lungo». Puro Groucho Marx.

Mi baciò un maggiore dell’Armata Rossa

Lettere che rovistano tra le pieghe della vita di un futuro romanziere, paladino dei perdenti – ventiquattrenne, sposato, in procinto di diventare padre, perenne laureando in antropologia all’Università di Chicago con una prima tesi sullo studio comparato della Danza degli Spiriti dei nativi americani e del movimento cubista – che di giorno lavorava alla General Electric (insieme a suo fratello Bernie, il quale era impegnato a inventare metodi per produrre pioggia inseminando le nuvole con ioduro d’argento) e, di sera, scriveva racconti che spediva, pur senza grande convinzione, alle riviste; uno il cui sistema nervoso era stato violentemente scosso – che non si rimedierà mai, portandolo a crisi di forte depressione, sull’orlo dell’alcolismo e del suicidio – per aver passato gli ultimi sussulti della Seconda guerra mondiale come esploratore del reparto di Intelligence e Ricognizione del 106° Fanteria (i Golden Lions), che, durante l’operazione battezzata dalla Wehrmacht Wacht am Rhein (l’offensiva delle Ardenne), fu catturato dai tedeschi, internato a Dresda dove sopravvisse al bombardamento della città, nascosto insieme ad altri prigionieri nella cella frigorifera del Schlachthof-Fünf, il mattatoio cittadino numero cinque («Non si può descrivere cosa significhi essere bombardati»). Dopo la liberazione, ricorda, «fui anche baciato da un maggiore russo. Che ci crediate o no».

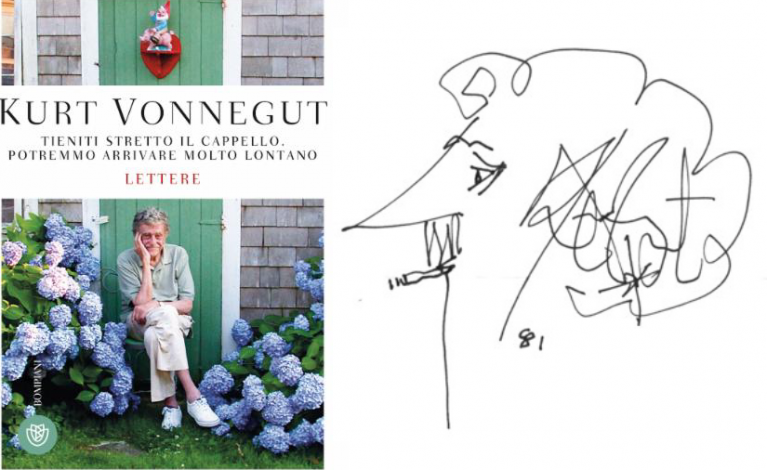

Nell’autunno del 1945, rientrato dal fronte, ancora in divisa, viene assegnato a Fort Riley, Kansas. Il primo settembre sposa Jane Marie Cox, che chiama affettuosamente “Woofy”, della quale è innamoratissimo, e alla quale, l’11 novembre, scrive riflettendo sul suo futuro – in anticipo di una decina d’anni sul ritornello, cavallo di battaglia di Doris Day, Que sera, sera (Whatever Will Be, Will Be) – «un giorno sarò ricco, povero, mendicante, ladro? Dottore, avvocato, commerciante, padrone?» (il biglietto originale, illustrato da Kurt, che è anche un ottimo disegnatore, fa parte di un “tesoro” di 226 lettere, disegni, telegrammi trovati nella soffitta della vecchia casa dalla figlia Edith, pubblicato nel volume, inedito in Italia, Love, Kurt: The Vonnegut Letters, 1941-1945, Random House, 2020).

Jane era invece fermamente sicura di cosa suo marito avrebbe fatto nella vita: lo scrittore. Sì va bene, dice lui, ma come si diventa scrittori, come si fa ad avere una rubrica fissa su un giornale, un lavoro a Hollywood, come si diventa commediografi? Magari finirò a fare il muratore, il bagnino, il marinaio o il netturbino, comunque ci proverò. E lei, allora, gli consiglia di cominciare leggendo I fratelli Karamazov, Guerra e Pace, di usare il tempo libero a Fort Riley per pensare a delle storie. Lui ubbidisce. Congedato con onore dall’esercito, è insignito di una medaglia al valore, e l’Università gli respinge la tesi di laurea.

Disegni di Kurt Vonnegut.

AAA, lavoro cercasi

Un lavoro deve trovarlo al più presto. Manda in giro lettere agli uffici del personale di potenziali datori di lavoro facendo notare che: «Prima della guerra ho studiato tre anni per diventare biochimico, dividendomi equamente tra chimica e biologia» [una sorta di “vita chimica parallela” tra Kurt Vonnegut e Primo Levi che sarebbe interessante approfondire], che gli erano stati offerti due posti di lavoro presso alcune agenzie pubblicitarie come copywriter, due come cronista, uno come insegnante in una scuola privata, uno come tirocinante in una casa editrice. «Voi avete qualche offerta lavorativa?».

Per sua fortuna quella era ancora l’età dell’oro delle riviste, quella che aveva visto William Faulkner pubblicare i suoi racconti su Collier’s, Francis Scott Fitzgerald sul Saturday Evening Post, John Steinbeck sul Woman’s Home Companion, Ernest Hemingway su Esquire; una cosmogonia editoriale, di cui facevano parte anche il Ladies’ Home Journal, Redbook, Cosmopolitan, McCall’s, che aveva creato un mercato molto appetibile per gli scrittori di fiction, tanto da aver generato, a sua volta, la nascita di una nuova fondamentale figura professionale che doveva sapersi muovere in questa variegata realtà: l’agente letterario.

Per Vonnegut la svolta arrivò, ricorda il curatore Dan Wakefield, quando Knox Burger, un laureato della Cornell, che era diventato editor di narrativa per la rivista Collier’s, riconobbe il nome di Kurt in un racconto giunto in redazione. Il racconto era stato respinto con la motivazione: «è un po’ saccente per noi», ma più sotto, a matita c’era scritto: «Sbaglio o lei è il Kurt Vonnegut che lavorava al Cornell Sun nel 1942?». In risposta alla domanda il Nostro rispose: «Sì, sono quel Kurt Vonnegut. Mi spiace che non abbia apprezzato il racconto. Ma lei ha ragione. Era una schifezza». Da allora, come tra Humphrey Bogart e Claude Rains nel finale del film Casablanca, tra Kurt e Knox fu l’inizio di una bella e duratura amicizia.

Quando Knox gli compra un racconto, il primo, Vonnegut scrive al padre (è l’ottobre del 1949): «Ho ricevuto il mio assegno, 750 dollari meno la commissione del dieci per cento dell’agente [Littauer & Wilkinson] ieri a mezzogiorno. Pare che adesso altri due dei miei lavori abbiano buone probabilità di essere venduti nel prossimo futuro. Credo di essere sulla buona strada. Da molti anni non sono stato così felice».

I 750 dollari guadagnati col racconto corrispondevano a sei settimane di salario alla General Electric. Quando poi ricevette 950 dollari per il secondo lavoro, Kurt pensò che, probabilmente, era giunto il momento di lasciare la GE e dedicarsi alla scrittura a tempo pieno, anche perché, come ricordò anni più tardi lo stesso Vonnegut in un’intervista alla Paris Review, il suo compenso per racconto «salì a duemila e novecento a botta. Fatevi due conti».

Riguardo alla scrittura, scrive all’amico “Harris il camiciaio”, amministratore delegato di una ditta che produceva camicie, che «le persone che vogliono vivere di scrittura sono condannate al fallimento», ma che lui le prova di tutte e non si fa scrupoli a vendere anche a imbarazzanti riviste patinate. «Spero di costruirmi una reputazione come scrittore di fantascienza». E, a proposito, saltando di palo in frasca, chiede a Harris se, caso mai, gli interesserebbe acquistare il progetto di un papillon per teenager fatto con il nastro che la Commissione per l’Energia Atomica usa come segnale per delimitare le aree pericolosamente radioattive. «Se sei un uomo dotato di spirito d’iniziativa e di un impianto di produzione di papillon, farai bene a scrivermi subito per ricevere ulteriori dettagli, campioni, ecc». Prima dei saluti ne approfitta per chiedergli il prezzo di fabbrica di un modello di camicia in tessuto azzurro, Oxford, con i bottoni sul colletto, taglia M.

Vonnegut nel 1972. Photo courtesy © Santi Visalli.

Dear Ray Bradbury

Certo, le collaborazioni saltuarie non garantivano sicurezza, e l’angoscia per questa precarietà economica la si percepisce chiaramente nelle sue lettere, soprattutto durante tutti gli anni cinquanta e sessanta. A Knox Burger scrive nel 1952: «Spero di trovare lavoro a Hollywood. Ho una moglie e due figli e devo fare qualcosa che mi garantisca entrate regolari. Dov’è il New Yorker per quelli della nostra generazione? Mi piacerebbe allenarmi per diventare scrittore, ma chi ha i bilancieri e la palestra adatta?». Nel 1954 annota: «È sembrato che potessi candidarmi per un posto alla Time, Inc. Ma alla fine, a quanto pare, difettavo di qualcosa, tempra, bravura, saggezza? Dio solo lo sa».

Così quell’estate si impegna seriamente per diventare un drammaturgo, ma i risultati non sono soddisfacenti. Inventa persino un gioco da tavolo che, scrive, «funziona come un orologio svizzero. È esente da qualsiasi difetto», e che propone, senza successo, a un’azienda di giocattoli dell’Ohio. Corrisponde persino con Ray Bradbury, gli dice che vorrebbe trasferirsi sulla West Coast «in modo da avvicinarmi a Disneyland». Bradbury risponde: «Certo, vieni pure».

Si mette il cuore in pace solo quando, nel 1969, raggiunge l’apice del successo e delle classifiche di vendita con Mattatoio N° 5. A chi gli chiedeva come fosse diventato scrittore, lui condiva la risposta con il suo inconfondibile humor nero: «È stato piuttosto semplice, perché avevo qualcosa di cui scrivere. Grazie a Dio ero a Dresda quando è stata rasa al suolo! Una volta Joseph Heller [l’autore di Comma 22] mi ha detto che se non fosse stato per la Seconda guerra mondiale si sarebbe trovato costretto ad aprire una lavanderia. Non so in che tipo di impresa mi sarei potuto lanciare io» (Stringere la mano a Dio. Conversazioni sulla scrittura, Bompiani 2020).

Grouchy e Skinflint

«Vonnegut aveva orrore della gente che prendeva le cose troppo seriamente», notava Salman Rushdie, suo grande ammiratore. Dalle lettere, cariche di stilettante ironia, si intuisce anche un altro aspetto del suo carattere, si intravede una personalità grouchy, burbera, e si trova conferma della voce, che girava nell’ambiente editoriale, che Kurt fosse un po’ skinflint, sparagnino: non è mai contento di quanto lo pagano, non fa niente per niente. Il suo caratterino viene, poi, fuori a tutto tondo in una lettera inviata al direttore della Biblioteca di Stato dell’Indiana. Dopo aver ricevuto, dalla bibliotecaria Linda Walton, la richiesta di regalare alla suddetta biblioteca una copia del suo ultimo romanzo, Il grande tiratore, visto che la loro istituzione non è più in grado di comprare libri, lui scrive: «Ho accondisceso a questa richiesta», e poi aggiunge: «Dal momento che i libri sono per le biblioteche quello che l’asfalto è per i compartimenti della viabilità, suppongo che lo Stato dell’Indiana stia chiedendo, anche ai fornitori di asfalto, donazioni per le sue strade. O si è deciso che l’asfalto vale un bel po’ di soldi, mentre i libri no? (...) Quindi quello che vi ho mandato rappresenta un esborso effettivo di circa 7 dollari, più le spese di spedizione e il prezzo della busta, più una discreta quantità del mio tempo. Tutti i fornitori di beni dell’Indiana fanno sacrifici equivalenti?».

Vonnegut con Saul Steinberg, fotografati da Jill Krementz.

New York, John Irving, Saul Steinberg

All’alba degli anni settanta la vita di Kurt Vonnegut subisce una duplice svolta: da una parte, scrive il figlio Mark nella sua autobiografia, «passò, in un batter d’occhio, dall’essere povero all’essere ricco e famoso», dall’altra, dopo 22 anni di matrimonio, divorzia da Jane (pur restando in ottimi rapporti) e si trasferisce, dalla casa storica di Cape Cod – da cui tutti i figli se ne erano ormai andati – a New York, nel pieno centro di Manhattan. Tra lui e Jane «qualcosa di telepatico» si era rotto, spiega all’amico Knox Burger. A un certo punto, «ho provato la più feroce avversione per Cape Cod, amavo la mia famiglia, ma odiavo la casa. Non voglio più viverci». Così parte per la Grande Mela to be born again, per rinascere.

A New York Kurt si crea un nuovo giro di amici, tra questi gli scrittori Truman Capote, Joseph Heller, Irwin Shaw, Nelson Algren, ma soprattutto stringe un rapporto di grande simpatia con il disegnatore Saul Steinberg, suo vicino di casa, con cui condivide i trascorsi militari, entrambi inviati in Europa, entrambi arruolati in unità di Intelligence, l’esperienza del divorzio, l’amore per l’arte, la scrittura (non a caso Steinberg si definiva uno scrittore che disegna).

Kurt stimava così tanto Steinberg da farsi autointervistare dal suo alter ego letterario, Kilgore Trout – il personaggio immaginario, squattrinato scrittore di fantascienza che si mantiene pubblicando racconti come riempitivi in riviste pornografiche – che gli chiede se avesse mai incontrato qualcuno veramente smart. Vonnegut risponde: «Solo uno, Saul Steinberg».

Insieme combinavano anche scherzi goliardici, come la volta che spedirono, a John Irving, quello di Il mondo secondo Garp, un pacchetto con dentro un vecchio, orribile cappellino da golf, ancora sporco di macchie di sudore ormai incrostate, accompagnato da un biglietto: «Caro John, questo cappello è appartenuto a Billy Wilder che l’ha regalato a Saul Steinberg. Saul l’ha dato a me. Io lo do a te. Fallo passare. Cheers, Kurt».

Post-scriptum su due fotografie

di Santi Visalli

Nell’aprile del 1972 ero a casa di Kurt Vonnegut, un brownstone nell’East Side di Manhattan, per ritrarlo per una rivista americana. Gli domandai perché non si era fatto fotografare da sua moglie, Jill Krementz, una nota fotografa. “Forse il giornale vuole qualcosa di nuovo”, rispose. Poi, scherzando, aggiunse: “O forse mia moglie si è stufata di fotografarmi”. Quando stavo per andarmene mi chiese se potevo ritrarlo in giardino. Bravo scrittore, ma, come si vede, non aveva certo il pollice verde.

La foto di lui che scrive fu acquistata, anni più tardi, da “The New Yorker” per illustrare un articolo di Salman Rushdie in suo ricordo.