Un meraviglioso equivoco / Fotografia visionaria

Fino al 26 marzo 2021 Palazzo Magnani di Reggio Emilia ospita la mostra “TRUE FICTIONS – Fotografia visionaria dagli anni ‘70 ad oggi”, a cura di Walter Guadagnini, temporaneamente chiusa al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

L’occasione è imperdibile: si tratta infatti della prima retrospettiva italiana sul fenomeno della staged photography, che comprende tutte quelle esperienze che a partire dalla fine degli anni Settanta hanno inaugurato e rivelato un nuovo modo di pensare la fotografia, destinato a cambiare radicalmente l’evoluzione di questo linguaggio.

Le opere dei 32 artisti presenti in mostra, seppur eterogenee, muovono da una sfida comune, forse una delle più grandi con la quale la fotografia si è confrontata nel corso della sua storia: quella all’inconfutabilità dello statuto di oggettività e veridicità che da sempre viene associato a questo tipo di immagini.

Gli autori di TRUE FICTIONS, per la prima volta nella storia, rivendicano e ostentano senza timore l’artificiosità, la finzione e la messa in scena in quanto modalità operative specifiche e possibili del medium fotografico, e non come pratiche linguistiche volte a compensare il senso di inferiorità nei confronti delle cosiddette arti maggiori (come era avvenuto con il pittorialismo, che pure non era estraneo ad espedienti stilistici quali fotomontaggi, manipolazioni, e simili).

La macchina fotografica diventa incubatrice di sogni, incubi, allucinazioni, genera realtà parallele e nuovi universi e fa luce sull’eclatante ambiguità della realtà (e delle immagini); il fotografo diventa regista, costruttore, performer, scultore, creatore.

Sulla scia di quella lotta per il riconoscimento che aveva appena visto l’accettazione del colore nell’ambito della fotografia artistica, i limiti concettuali del linguaggio fotografico esplodono, dando vita ad esperienze fantastiche e inimmaginabili.

SANDY SKOGLUND, Revenge of the Goldfish 1981 archival color photograph cm 88.9 x 69.2 ca. Courtesy: Paci contemporary gallery (Brescia – Porto Cervo, IT)

La mostra propone un percorso cronologicamente e geograficamente variegato, che affianca le figure storiche, ormai quasi mitiche, di questo genere fotografico ad esponenti delle ultime generazioni di artisti che si sono confrontati con queste modalità poetiche.

“Per me, l’arte fotografica era troppo intimamente limitata dal suo stesso discorso. I termini erano stati stabiliti negli anni ’20 e ’30: l’essenziale erano qualità e tenore documentale. È all’incirca in questo modo che, intorno al 1966, la mia generazione vedeva la fotografia. Per diversi motivi, quest’idea mi sembrava inadeguata a quelle che io, invece, ritenevo essere le potenzialità del mezzo. Nei discorsi allora in voga sulla fotografia, queste possibilità mi sembravano male definite. Erano assai meglio suggerite dal cinema, dai mezzi di comunicazione e dalla storia della pittura. Così, al principio del mio secondo approccio alla fotografia, negli anni ’70, ho tentato di lavorare contro l’arte fotografica, incanalando l’energia proveniente da altre pratiche.”

Con queste parole l’artista canadese Jeff Wall, intervistato nel 1998 da Jean-François Chevrier, delinea una cornice concettuale all’interno della quale collocare non solo la sua pionieristica ricerca nell’ambito della fotografia tableau, ma anche molte delle altre vicende della staged photography. Per realizzare le sue opere, di grande impatto visivo, Wall veste i panni del regista, costruendo dei veri e propri set dove mette in scena quella che sarà poi l’immagine finale, un modus operandi che rimanda all’estetica cinematografica e televisiva. Il suo lavoro ha anche un evidente richiamo alla pittura, nei termini rinnovati di un confronto alla pari, che consente alla fotografia di (finalmente!) adottare formati, cromie e iconografie fino ad allora ad essa precluse.

La contaminazione con altri linguaggi ed altri immaginari e il ricorso alla citazione sono infatti alcune delle pratiche tipiche di quella cultura post-moderna nella quale questi artisti vivono e lavorano, e dalla quale sono influenzati.

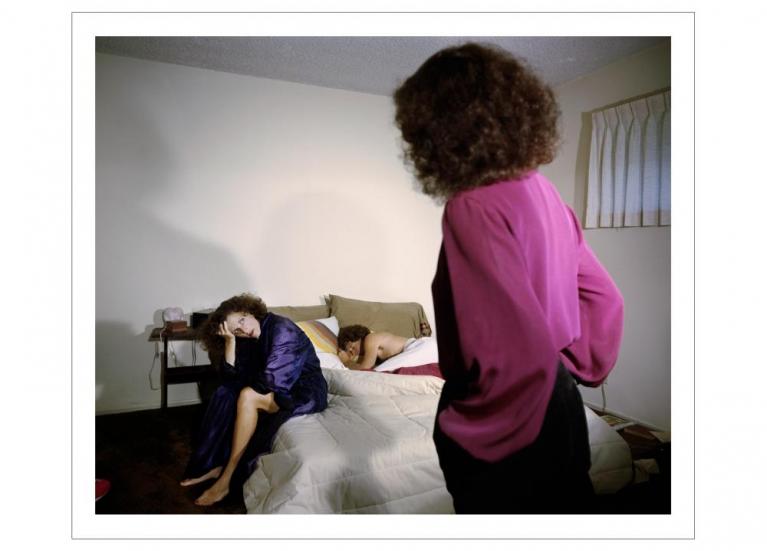

Eileen Cowin, Family Docudrama 1980-1983 © Eileen Cowin, courtesy of the artist.

Sandy Skoglund costruisce e fotografa meticolosamente complessi mondi onirici, nei quali presenze umane solitarie coesistono con i veri protagonisti degli scatti, animali sgargianti che altro non sono che sculture in resina o in ceramica realizzate dall’artista stessa e installate fisicamente nello spazio, mentre Thomas Demand, scultore di formazione, realizza e fotografa sculture effimere di carta in scala 1:1 di luoghi significativi, distruggendo sistematicamente i modellini dopo lo scatto (con l’unica eccezione di Blue Grotto, esposto in maniera permanente alla Fondazione Prada di Milano). Paolo Ventura, invece, ha elaborato negli anni un linguaggio poetico e raffinato, che coinvolge, in un continuo gioco di rimandi e inversioni di ruoli, fotografia, pittura, scultura e scenografia, raccontandoci storie misteriose e nostalgiche, come quelle delle serie Winter Stories e War Souvenir.

La performance basata sul travestimento e sul reenactment è la modalità che molti artisti hanno utilizzato per avventurarsi in sofisticate, a tratti inquietanti, e sempre complesse indagini sul concetto di identità (personale e culturale) e rappresentazione, come nel caso della leggendaria Cindy Sherman, che a partire dai celebri Untitled Film Still del 1977 ancora oggi porta avanti una riflessione approfondita su queste tematiche. L’artista è la protagonista dei suoi scatti, ma sempre nelle vesti di qualcun altro, che sia un personaggio cinematografico, storico, pop, o di altro genere, dando vita ad immagini suggestive ed enigmatiche. La storica dell’arte e critica Rachel Wetzler, in un articolo pubblicato nel 2019 su Apollo, ha scritto che “c’è qualcosa di profondamente perturbante nel vedere Cindy Sherman in persona per la prima volta”. L’autrice infatti si identifica completamente con il ruolo che sta interpretando per la macchina fotografica, senza lasciar trapelare nulla della sua persona, se non i tratti somatici camuffati.

Anche Gillian Wearing prende se stessa come modello in Me as Eva Hesse, ma con intenti differenti: nella serie di cui questa opera fa parte, l’artista inglese posa indossando di volta in volta una maschera da lei stessa realizzata recante le fattezze di un suo familiare o di un esponente di quella che definisce la sua famiglia spirituale, che comprende quelle figure che sono state un punto di riferimento fondamentale nella sua vita personale e professionale.

Nell’ambito di questo tipo di ricerche rientrano anche i lavori di artisti come il giapponese Yasumasa Morimura, il fotografo camerunense Samuel Fosso e Chan-Yo Bae, nato in Sud Corea e trasferitosi presto a Londra, solo per citarne alcuni.

Eileen Cowin, Family Docudrama 1980-1983 © Eileen Cowin, courtesy of the artist.

“Everyone loves a story”, ha dichiarato in un’intervista James Casebere, artista celebre per le sue suggestive fotografie di modelli basati sull’architettura, ed è proprio questa una delle qualità di molte delle opere esposte in mostra: la capacità di condensare in un’immagine delle storie, spesso ambigue, sconclusionate, misteriose e perturbanti, esplicitamente finte, lontane da quelle raccontate dai grandi fotogiornalisti, ma ugualmente potenti ed evocative nella loro capacità di rappresentare l’altro lato della fotografia, nel rivelare l’innata complessità e le molteplici possibilità semantiche di questo linguaggio, tutt’altro che monolitico.

Percorrendo le sale di Palazzo Magnani si incontrano allora i docudrama di Eileen Cowin, messe in scena di comuni situazioni interpersonali (interpretate dall’artista stessa e dai suoi familiari), “immagini reali di un mondo illusorio”, come scrive Mark Johnstone, che ammiccano all’estetica del fotoromanzo, e le enigmatiche e affascinanti immagini di Bruce Charlesworth, uno dei primi esponenti di quello che viene chiamato il directorial mode. Nic Nicosia, invece, realizza immagini pervase da una sottile e amara ironia, mostrando l’ipocrisia e la falsità nascoste dietro la facciata della perfezione borghese, fino ad arrivare alla critica di uno dei generi più fortunati della storia della fotografia nell’opera Like Photojournalism.

Quale che sia la strategia operativa scelta per costruire le immagini, il fulcro di queste ricerche rimane sempre l’indagine del rapporto tra verità e finzione, tra realtà e fantasia, con risultati sempre sorprendenti.

“L’idea di costruire finzioni, l’idea di una possibile equazione tra fotografia e manichini mi colpì come un fulmine a ciel sereno”: a partire dalla metà degli anni Settanta Bernard Faucon decide di trasformare dei manichini di giovani ragazzi in protagonisti dei suoi scatti, allestendoli e fotografandoli in luoghi significativi della sua infanzia; immagini oniriche e stranianti, che confluiscono nella celebre e affascinante serie Summer Camp. Il mondo e l’immaginario delle bambole e dei giocattoli, tra cui spicca un pupazzo ventriloquo, hanno un’influenza fondamentale per il lavoro di Laurie Simmons, di cui possiamo vedere in mostra anche dei photocollage provenienti dalla più recente serie The Instant decorator. Il lavoro di David Levinthal affonda le sue radici in una reminescenza infantile, quella del gioco dei soldatini, protagonisti della serie del 1977 Hitler Moves East, composta da immagini volutamente ravvicinate, sfocate e ambigue, in grado di rendere il confine tra realtà e finzione problematico, se non indistinguibile. Un esempio rappresentativo in tal senso è la serie Fauna, dell’artista spagnolo Joan Fontcuberta, un catalogo reale di animali mai esistiti, se non per la macchina fotografica, che ha la capacità di creare non poca confusione nell’osservatore e stimolare riflessioni sulla credibilità della fotografia e sul suo valore documentario.

Cindy Sherman "Untitled #127/A" 1983 cm 88/58 cibachrome print ed. 5/18 Courtesy Collezione Ettore Molinario, © Cindy Sherman.

Una sensazione di disorientamento che aumenta se rapportata al panorama mediatico che ci circonda e alla crescente complessità e opacità della nostra relazione con le immagini. L’artista inglese Alison Jackson lavora con i sosia di personaggi famosi, ritraendoli in situazioni inverosimili (Lady D che mostra al fotografo il dito medio, ad esempio) e credibili nello stesso tempo (come può non essere davvero Lady D quella che vediamo in fotografia? È così somigliante!). D’altronde, come scrive William Ewing “Il fenomeno della celebrità, così come lo conosciamo oggi, con le sue star affascinanti ed onnipresenti, è inconcepibile senza la fotografia. Noi viviamo nell’immagine.”

In questo caso le fotografie si collocano nella zona grigia della simulazione, creando volutamente una sensazione di smarrimento nell’osservatore e sollevando interrogativi circa l’ambiguo rapporto che intratteniamo con le icone dei nostri tempi, e con la loro presenza mediatica.

La rivoluzione digitale, iniziata negli anni Ottanta, ed esplosa nel 1990 con la messa in commercio di Photoshop, costituisce un importante spartiacque per quanto riguarda la storia specifica della staged photography.

La celebre Photography’s New Bag of Tricks di cui parla Fred Ritchin nell’omonimo articolo del 1984 mette infatti a disposizione degli artisti nuovi (e in continua evoluzione) strumenti di elaborazione e manipolazione dell’immagine.

Emily Allchurch, ad esempio, utilizza il photocollage digitale per dare forma a luoghi immaginari e impossibili a partire da fotografie realmente scattate e riferimenti artistici illustri, mentre Hiroyuki Masuyama ricrea grazie ad interventi digitali le atmosfere dei dipinti dei grandi maestri della storia dell’arte occidentale, in particolare quelli romantici.

Joan Fontcuberta Solenoglypha Polipodida 1985 from the Fauna series.

Questi e gli altri artisti esposti in mostra (tra cui figurano, tra gli altri, Hiroshi Sugimoto, David Lachapelle, Andres Serrano e Tracey Moffatt) ci consegnano, attraverso le loro opere, una chiave di lettura alternativa dell’immagine fotografica, che non esclude bensì allarga e problematizza quella tradizionale, scuotendo certezze radicate e sconfinando in territori inesplorati.

E non è forse vero che una volta accettato l’artificio come una delle possibilità dell’immagine fotografica, non proviamo amarezza ma piuttosto sollievo per le infinite possibilità di senso che questa svolta epocale apre davanti ai nostri occhi?

“In tutti questi casi, la fotografia è riconosciuta bugiarda come tutte le altre pratiche e non più meritevole di una fiducia cieca”, scrive Quentin Bajac in Dopo la fotografia, e forse è questa la vera conquista.

TRUE FICTIONS – Fotografia visionaria dagli anni ’70 ad oggi

a cura di Walter Guadagnini

Palazzo Magnani – Reggio Emilia

dal 17 ottobre 2020 al 26 marzo 2021