Intelligenza artificiale / Noi temerari sulle macchine pensanti

La nostra condizione sembra quella di antenati di noi stessi. Per quanto sia difficile da definire, essendovi immersi. Per la velocità dei cambiamenti in corso siamo forse le prime generazioni i cui individui sono antenati e successori, allo stesso tempo. Ci sfugge un presente difficile da decodificare, ibrido e ambiguo. Ibridi, in fondo, siamo noi stessi, come segnala Nicole Janigro su doppiozero. Non che si tratti di una novità assoluta. La nostra specie tecnologica ha sperimentato da sempre molteplici livelli di ibridazione, indistinguibili dalla nostra traiettoria evolutiva. Siamo divenuti quello che siamo ibridandoci. Siamo natura, nel senso perifrastico attivo del termine: siamo nati e continuiamo a nascere, e in quel continuare a nascere, come individui e come specie, esistiamo. La velocità con cui il processo del nostro divenire accade oggi è esponenziale e le nostre menti procedono in modo lineare: convivono in noi il cervello arcaico e quello moderno; la clava e l’Intelligenza Artificiale. Un effetto evidente è che siamo disorientati. E non è detto che sia solo un male.

Che la si chiami singolarità o in qualsiasi altro modo, la rapidissima evoluzione dell’Intelligenza Artificiale [IA] sembra preparare un futuro di solitudine. Una solitudine che si appresta ad assumere caratteri affatto diversi da quella narrata, ad esempio da Bohumil Hrabal in Una solitudine troppo rumorosa [Einaudi, Torino 1987] o dalla sentimentale malinconia sprigionata dalla voce di Billy Holiday, che canta In my solitude di Duke Ellington.

Predisponiamo con particolare cura quotidiana l’avatar di noi stessi come via di individuazione, ricerca di riconoscimento, fonte di reputazione, cercando così di curare la nostra solitudine.

Non si presentano solo rapide, di una rapidità eccedente la nostra capacità di controllo ma, appunto, esponenziali, quelle evoluzioni, e siamo impegnati a domandarci se si tratterà per noi di emancipazione o di perdita di libertà. Questa è la domanda che attraversa come un filo rosso i contributi del numero 392 di “aut aut”. Un’interrogazione ampia e approfondita del problema, capace di fornire una lettura analitica e sollecitante, che apre a molte domande, come del resto è necessario a proposito di una questione così complessa e rilevante.

Secondo Noreena Hertz stiamo vivendo una “recessione sociale” che crea solitudine non solo individuale ma diviene questione collettiva, con forti radici economiche e importanti implicazioni politiche. La solitudine insomma è strettamente connessa alla crisi del legame sociale. Né la residenza né il lavoro sono in grado di creare legame, come documenta Hertz in Il secolo della solitudine [Il Saggiatore, Milano 2021].

I luoghi della vita non uniscono le persone e le organizzazioni lavorative sono rarefatte in mille modalità di rapporti di lavoro. La solitudine diffusa ha effetti negativi sull’equilibrio psichico e sulle aspettative di vita, ma anche sulla produttività del lavoro. I social media e gli smartphone hanno accentuato una tendenza emersa negli anni ’80 con l’affermarsi del neoliberismo, che sosteneva e idealizzava una forma di autonomia individualistica e una mentalità esasperatamente competitiva, al di sopra di ogni legame sociale comunitario e del bene pubblico e collettivo. Le trasformazioni del mercato del lavoro degli ultimi decenni e l’affermazione della gig economy, secondo l’autrice, hanno portato a forme di controllo e a ritmi esasperati nel lavoro, generando alienazione e marginalizzazione, con incrementi pervasivi dei sentimenti di solitudine.

In discussione è l’affettività, subordinata progressivamente all’effettività. Le macchine pensanti, con la loro progressiva affermazione, tendono a “spostare il confronto dal terreno della coscienza, dell’empatia, dell’intenzionalità, a quello della pura efficienza, a tutto vantaggio della macchina, naturalmente”, scrive Marco Pacini, che del numero di “aut aut”, dedicato a domandarsi Come pensano le macchine? Incognite dell’intelligenza artificiale, è il curatore, nonché autore della premessa e del primo saggio.

Si profila una domanda essenziale: sono le nostre menti che possono scegliere di funzionare come macchine, e questo è il principale rischio che corriamo con l’IA?

O è la stessa capacità di scelta delle nostre menti a essere pregiudicata e messa in discussione dall’evoluzione recente dell’IA?

Pacini cita André Gorz e vale la pena tenere presente l’affermazione del grande studioso francese: “il pensare matematizzante genera il trionfo delle macchine sulla mente che ha scelto di funzionare come una macchina” [p. 3]. Come la digitalizzazione e l’IA impattino sulla nostra individuazione e sull’identità individuale, e come l'informatizzazione incorporata nelle nostre vite influenzi le nostre capacità individuali e sociali, riporta inevitabilmente alle discussioni sui corpi e sul sé e ai nostri sentimenti più intimi, con alte implicazioni emozionali.

Quel poco che veniamo capendo sull’impatto del digitale sul sé evidenzia processi che meritano un’attenzione particolare. L’evidenza della tendenziale scomparsa della cornice tra corpo, schermo e mondo sembra proporre inedite modalità per attuare una propensione specifica di noi umani, quella di uscire dal corpo o, comunque, tendere sistematicamente a farlo. Col digitale ognuno è portato a produrre un avatar di se stesso e a identificarsene fino al punto di occuparsi dei modi in cui quell’avatar è vestito e si presenta in pubblico, cioè in rete, nel nuovo spazio pubblico. Del resto, già Aby Warburg aveva colto la rilevanza degli abiti fin dalla sua dissertazione su Botticelli e sulle vesti svolazzanti. Secondo il grande studioso la funzione degli abiti è una “estensione inorganica dell’individuo” e un “mezzo di caratterizzazione psicologica”, uno strumento che viene a far parte del sistema espressivo del corpo. Conviene allora domandarsi se il digitale e l’IA siano una scorciatoia per la distopia o una speranza basata sulla tecnologia. Quello che è certo è che nulla rimane come prima. Se l'individuazione di ognuno è una costruzione co-creata dai creatori e proprietari di artefatti (digitalizzati) e infrastrutture digitali, allora anche il sé digitale sarà influenzato dagli strumenti che vengono a far parte del sistema espressivo del corpo. Concretamente, utenti e piattaforme creano non solo tracce di dati personali, ma anche sé digitali, la presenza di individui nella sfera digitale che va ben oltre la mera estensione del loro aspetto analogico.

Nonostante la pervasività dell’IA c’è chi parla di sopravvalutazione delle capacità del machine learning di prevedere fenomeni instabili [G. Gigerenzer, How to stay smart in a smart world, Mit Press, Boston 2022]. Gigerenzer critica lo storytelling tipico riguardante l’IA: dal fatto che l’IA ha battuto i migliori giocatori di scacchi e di go, al raddoppio annuale della potenza di calcolo, deducendone che presto le macchine faranno tutto meglio degli umani. Secondo questo approccio critico, le premesse sono corrette ma la conclusione è sbagliata. Gli algoritmi complessi funzionano meglio in situazioni stabili, quando sono disponibili grandi quantità di dati. Quando le situazioni sono instabili e mal definite, invece, quando cioè si è in condizioni di incertezza, gli algoritmi complessi non funzionano così bene. Le analisi basate sui big data ingannano se il futuro non è come il passato. Queste critiche certamente importanti non escludono, però, l’esistenza sempre più ampia di quella che si chiama “fallacia della conferma”, che polarizza le posizioni, surclassa il pensiero critico e ci fa arretrare sul piano della conoscenza, lasciando prevalere le notizie false e il conformismo.

La maggioranza delle persone, ad esempio, ad ogni verifica, mostra di non sapere come valutare l’attendibilità di una fonte. Eppure, è evidente che la capacità di riuscire a portare alla luce un concetto a partire da una miriade di esempi differenti, o capire che c’è qualcosa che si può enunciare e in seguito formalizzare, richiede le distinzioni di un essere umano. Quella distinzione è riconducibile al fare senza comprendere che è proprio dell’IA, e comprendere senza dovere necessariamente fare. Il rischio che corriamo è di abbrutirci soltanto nei calcoli senza dedicarci a cercare idee discontinue e generative dell’inedito. Gigerenzer sostiene che l’IA risente del limite che nessuno per ora sa come insegnare alle reti neurali la psicologia intuitiva o la fisica intuitiva; una svolta ulteriore potrà esserci nel momento in cui si riuscirà a definire per l’IA un nuovo approccio che si basi sulla cognizione incarnata e sulla razionalità ecologica, dotando un robot di euristiche adattive, dando alla macchina uno scopo, come ad esempio agire socialmente e sopravvivere.

Tra apocalittici e integrati, come avrebbe detto Umberto Eco, il sé digitale, o meglio l’impatto della digitalizzazione sull’identità personale, non è più una scelta. Come sempre, per un animale tecnologico, non c’è un prima e un dopo nel rapporto con la tecnologia: l’atto della sua invenzione coincide con l’incorporazione. Si tratta di navigare nelle tempeste e nelle bonacce della traversata. Chi mostra di farlo, nella ricchezza di punti di vista contenuta nei saggi del numero di “aut aut”, con la lucidissima visione che viene dalla filosofia che si avvale della scienza, è Luca Fabbris. Mettendo a confronto le metafore del programma, della rete e del circolo, Fabbris decide di valorizzare, come pochi si decidono finalmente a fare, i contributi della seconda cibernetica per analizzare il tema cruciale dell’autonomia artificiale. Il rasoio di Occam, utilizzato proficuamente da Fabbris, permette di individuare quello che forse è il livello più semplice per cogliere lo stato delle cose a proposito delle domande e delle incognite dell’IA. Domandarsi cioè se siamo di fronte a un’intelligenza artificiale o ad un’autonomia artificiale.

L’ipotesi difesa è che un sistema risulta autonomo non solamente quando sia in grado di raggiungere, senza alcun intervento esterno, una certa finalità, ma anche quando sia in grado di darsi da sé una finalità e sia capace di esprimere un rifiuto. Solo a queste condizioni si può distinguere un sistema autonomo da un sistema meramente automatico. I due requisiti fondamentali dell’autonomia, allora, sono: darsi una finalità o rifiutare una finalità eterodeterminata; definire in proprio i confini con operazioni che appartengono al sistema stesso. Riprendendo F. J. Varela, un sistema è autonomo quando è operativamente chiuso e autopoietico. Sono i processi stessi con cui si determina e la sua indocilità a definirne l’autonomia. I dispositivi utilizzati dall’IA, fin dalle sue origini cibernetiche, sono riconducibili a tre modalità dominanti: la prevalenza del programma a cui sono subordinati la rete e il circolo; il connessionismo che subordina il programma e il circolo al dispositivo rete; la cibernetica di second’ordine, così come emerge fin dalle Macy Conferences, che subordina la rete e il programma al dispositivo circolo. Le Macy Conferences sono state una serie di incontri di studiosi di varie discipline tenutesi a New York sotto la direzione di Frank Fremont-Smith presso la Josiah Macy Jr. Foundation a partire dal 1941 e terminate nel 1960. Anche per l’autorevolezza dei partecipanti, hanno posto le basi di una profonda rivoluzione paradigmatica che ha prodotto l’emergere degli orientamenti epistemologici della complessità.

Un sistema autonomo è quello che è in grado di strutturare il mondo esterno esclusivamente sulla base di operazioni che gli sono proprie. È l’oscillazione tra etero-osservazione e auto-osservazione a rendere il sistema una macchina non-triviale, cioè non banale, come avrebbe detto Heinz von Foerster.

Con i sistemi autonomi allora si può solo negoziare: qualsiasi approccio normativo riguardante il suo comportamento, sarà un approccio sterile.

Partendo da queste puntuali analisi Fabbris giunge a fare un’affermazione che richiede e richiederà importanti approfondimenti: “L’IA non è mai esistita, sono esistite solamente buone imitazioni di descrizioni di comportamenti considerati da noi espressione di intelligenza. L’IA non esisterà finché non si perverrà a un’Autonomia Artificiale. Ciò significa che solo una macchina che si rifiuti di eseguire un ordine potrà essere considerata intelligente: perché in quel momento vuole altro, o semplicemente perché preferisce di no” [“aut aut”, 392, p. 76].

Se Shoshana Zuboff ha definito “il capitalismo della sorveglianza” come “un nuovo ordine economico che sfrutta l’esperienza umana come materia prima per pratiche commerciali segrete di estrazione, previsione e vendita” [Il libro di S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Luiss University Press, Roma 2020, è stato ampiamente trattato da Oliviero Ponte Di Pino], e l’ambizione del capitalismo è sapere tutto di noi prima che noi stessi lo sappiamo, l’IA è il mezzo per tutto questo. Quali possono essere i limiti a questa pervasiva rivoluzione del nostro tempo appare chiaro da molti dei saggi di questo importante numero di “aut aut”. Raffaele Simone, in modo esemplare, chiarisce il rapporto tra un robot parlante e quello che egli chiama un PUM (Parlante Umano Maturo). L’attenzione di Simone è al senso della lingua e, più precisamente, al Pragmasenso o Senso Pragmatico, cioè alla capacità che permette di governare i valori non-facciali degli enunciati. Il guaio per i robot è che di fatto non esistono in nessuna lingua frasi che possano essere prese solo nel valore facciale. “Se telefonando a qualcuno”, scrive Simone, “dico: ‘Per favore, c’è la signora?’, questa semplice frase ha uno scopo sociale distinto dalla sua faccia significante. In realtà non è una richiesta di informazione, ma è l’incitazione a produrre un comportamento: passami la signora” [“aut aut”, 392, p. 79]. Oltre ad approfondimenti di particolare rilevanza, Simone conclude il suo saggio con un suggerimento accorato: “E, soprattutto, bisogna che i computer scientist capiscano che la grammatica generativa in qualunque delle sue versioni, cioè il modello di linguaggio che per lo più assumono come valido e appropriato, è il più sordo e ottuso alle cose non-dette che ci sia” [ivi, p. 86].

Come scrive Elena Esposito nel suo contributo, segnalando la nostra posizione paradossale, facciamo tanti sforzi per costruire macchine intelligenti, e poi ci preoccupiamo se lo sono troppo. Ci chiediamo se le macchine hanno imparato a comunicare e scopriamo che quello che fanno è imparare a partecipare alla comunicazione mettendo in pratica una forma inedita di comunicazione artificiale.

I saggi contenuti nel numero di “aut aut” spaziano dagli aspetti giuridici a quelli politici dell’IA e portano alfine a una domanda essenziale che Pacini si pone nel suo testo di apertura: “Dovremmo dunque considerare la re-ontologizzazione del mondo prodotta dall’IA come una possibilità di abitarlo ‘poeticamente’?”.

Sembrerebbe una provocazione, eppure il digitale e l’IA sono la nuova semiosi, sono la nuova lettera, e la lettera, si sa, può uccidere o salvare, come ha ricordato con degli studi magistrali, soprattutto nel metodo, Carlo Ginzburg [La lettera uccide, Adelphi, Milano 2021; vedi la recensione di A. Banda].

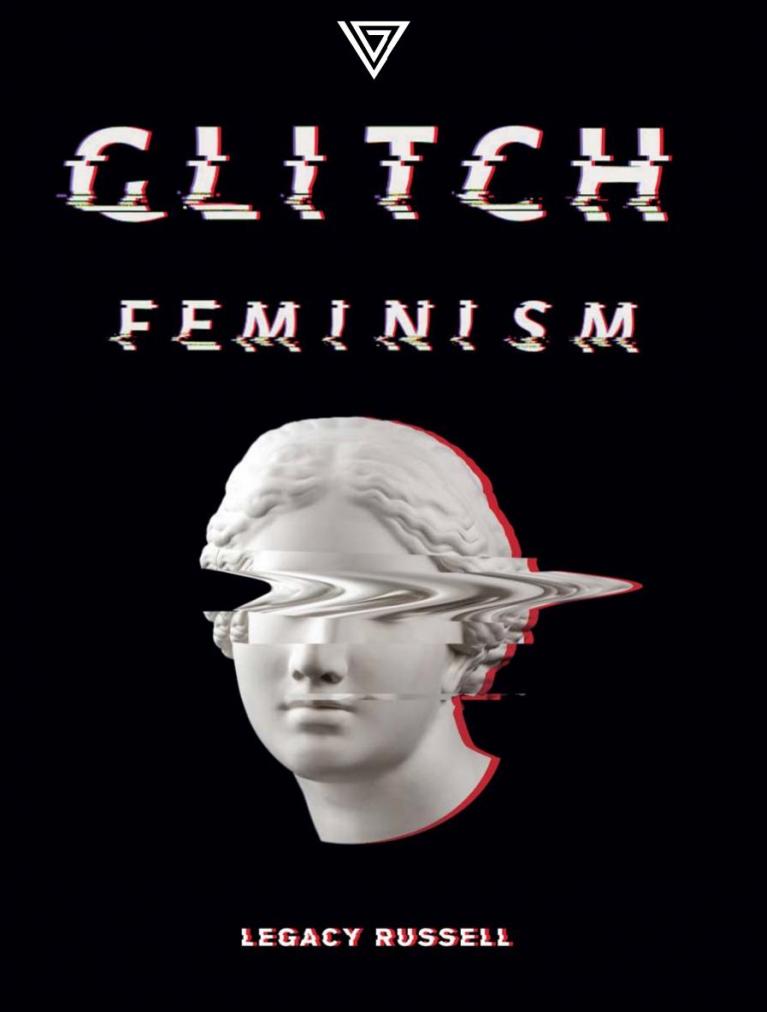

Si può abitare poeticamente l’IA? Il digitale può esser via di liberazione ed emancipazione? Se il glitch è un guasto, un errore, che indica la condizione di rischio e almeno in parte angosciosa in cui ci siamo cacciati, c’è chi sostiene che “siamo un glitch, e vogliamo stare davanti, dentro e fuori dal guasto: il guasto è un errore, l’errore è un varco” [L. Russell, Glitch feminism, Giulio Perrone Editore, Roma 2021].

L’etimologia di glitch affonda le sue radici nello yddish ‘gletshn’ (scivolare, slittare) o nel tedesco ‘glitshen’ (scivolare). “Dunque glitch è un termine attivo, un termine che implica movimento e cambiamento da uno stato originario: è questo movimento a causare l’errore”, scrive Legacy Russell [p. 39]. Esplorando queste origini è possibile farsi un’idea del glitch come disobbedienza: “Questo fallimento rivela una tecnologia in lotta col fardello della funzionalità”, scrive Russell. Alla base di tutto questo c’è un paradosso: il glitch muove e blocca. Infonde un movimento e insieme crea un ostacolo. Spinge e intralcia. In tal modo può diventare un catalizzatore, aprire vie inesplorate, permettere di prendere direzioni inedite. Come sostiene Paulo Freire, noi abbiamo il diritto e il dovere di cambiare il mondo [Il diritto e il dovere di cambiare il mondo, Il margine, Trento 2021], e Legacy Russell sembra prendere alla lettera questo monito, considerando l’IA e il digitale come un’opportunità mai esistita e inimitabile per cercare di farlo. Se a dodici anni lei trova una via di uscita dalle strettoie in cui si ritrovava e riconosce un percorso di individuazione che si rivelerà emancipativo, ciò è dovuto allo spazio intermedio che il mondo virtuale le permette di attivare, creando un avatar di se stessa. Lei, infatti, si rivolge a coloro che sono in cammino per diventare gli avatar di se stessi.

Proviamo a non scandalizzarci. C’è qualcuna o qualcuno che può sostenere di non aver mai creato un avatar di se stessa o di se stesso? C’è qualcuno o qualcuna che è in grado di affermare di coincidere esattamente con se stessa o se stesso al punto di non uscire da sé in qualche modo con immaginazione, proiezione, fantasia, creazione di rappresentazioni di sé, fantasie, creazione di uno o più doppi di sé?

Chi è senza avatar scagli la prima certezza!

E allora cosa c’è di nuovo? La possibilità di moltiplicare il pluralismo delle differenze e “scivolare” in nuove concezioni del corpo e dell’individuazione. Il glitch offre la possibilità di evidenziare che i corpi genderizzati sono tutto fuorché assoluti: piuttosto sono un immaginario, confezionato e mercificato. Il glitch è una preghiera attivista, un richiamo all’azione. “Stiamo lavorando a un meraviglioso fallimento”, scrive Russell, “per liberarci dalla concezione del genere come qualcosa di fisso”. Il genere circoscrive il corpo, lo protegge dal rischio di diventare illimitato, di tendere ad un’infinita vastità, di realizzare il suo vero potenziale. E sarebbe proprio il digitale, il mondo dell’IA, a rendere possibile la liberazione dallo sguardo eteronormativo bianco. Una conquista che sarebbe impossibile “Away From Keyboard”, cioè lontano dalla tastiera. Lo spazio online si propone come uno strumento di costruzione del mondo che sfida la normatività patriarcale del mainstream offline.

In questa prospettiva il corpo che accoglie l’intermedio e l’oltre diviene uno strumento sociale e culturale per attuare una resistenza attiva, “una sbavatura strategica nel binarismo”. Il cyberfemminismo non si esprime in approcci singoli e individuali, ma nelle differenze e negli spazi interstiziali: lì emergono e si ritrovano le estensioni possibili e i diversi e molteplici ‘io’. Il corpo, grazie al digitale e all’IA, si trasforma in “un’idea cosmica”, “inconcepibilmente vasta”. In Internet, vissuto come “una stanza tutta per sé”, si dà forma materiale a qualcosa di astratto: “le identità online sono embrionali, opache e immaginarie (quindi non reali) piuttosto che manifeste, ferventi di potenzialità e perfettamente capaci di ‘esistere oltre’ il cyberspazio. L’ibridazione si manifesta proprio perché le realtà digitali riverberano offline e viceversa: “i gesti, le esplorazioni e le azioni che compiamo online possono influenzare, e persino intensificare la nostra esistenza offline, o AFK. E questo ha del potenziale enorme”.

Incarnare la realtà digitale come un’esperienza estetica si propone, allora, come un modo per potenziare “le partenze del nostro io”: quella propensione a uscire da noi stessi che distingue la nostra specie e la sua storia. Edouard Glissant ha scritto e proposto nel tempo il passaggio dall’unità alla molteplicità come tratto distintivo di noi umani; “quei passaggi sono possibili quando si acconsente a non costituire più un’entità singola e si cerca di diventare diversi esseri allo stesso tempo” [M. Diawara, Conversation with Edouard Glissant aboard the Queen Mary II, agosto 2009].

Qualunque sia l’evoluzione futura delle incognite, dei vincoli e delle possibilità del digitale e dell’IA, che si “incarni un errore estatico e catastrofico” generando una trasformazione antropologica, come propone il glitch feminism, o che si persista a distinguere le capacità umane dalle macchine pensanti, sembra che non si possa tornare al concetto di “reale”, in quanto la vita digitale e la cultura visuale che ne sono scaturite hanno rimodellato per sempre e sempre più rimodellano il modo in cui percepiamo, interpretiamo, e elaboriamo quello che accade vicino e lontano alla tastiera.

Una trascendenza dei modi di intendere noi stessi, un’evoluzione estatica, che moltiplicando il senso del possibile disegna di noi una considerazione inedita e forse necessaria, un’uscita poetica, come risuona nei musicali e immortali versi di Iosif Brodskij:

“Tanta bellezza

per così breve tempo,

spinge a una congettura

che fa storcer la bocca:

dire con più chiarezza

che il mondo per davvero

creato è senza scopo, o invece,

se scopo esiste mai,

non siamo noi.

Entomologo-amico, per la luce

non ci sono spilli

né per il buio”.