La casa-manifesto degli anni Settanta / Capanna primitiva sulla via Emilia

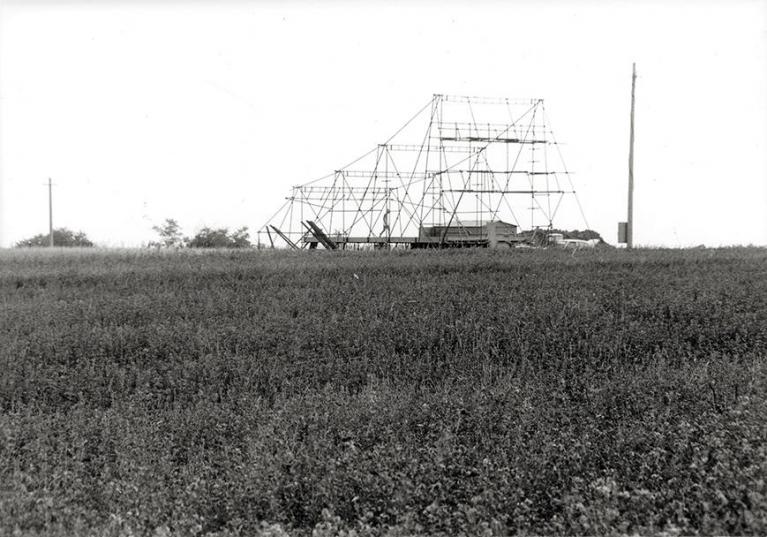

L’architetto Corrado Marocci sul finire degli anni Settanta decide di costruirsi da solo, con l'aiuto di un muratore, la propria casa nella campagna alle porte di Reggio Emilia. La casa, costruita con materiali poveri, è destinata secondo i calcoli del suo ideatore ad avere vita breve, si pensa al massimo 15 o 20 anni. In realtà resiste da più di 40 anni, ed è tuttora la sua casa.

Il racconto parte da un'esperienza privata, il tentativo di un gesto utopico di auto-costruzione del proprio riparo lontano dalla città, forse memore della capanna di Laugier, ma si porta con sé anche le valenze e le implicazioni politiche e sociali che animavano all'epoca il suo inventore. Corrado Marocci, presidente allora di una delle maggiori cooperative di abitazione di Reggio Emilia, decide di costruirsi la propria casa in un “altrove”, tirandosi fuori dalle leggi di mercato e dalle tipologie consuete.

Che immaginario ha mosso una scelta di questo tipo? La logica che sta alla base di questa “fuga”, non potrebbe forse essere, con una carica immaginativa depotenziata, la stessa che ha portato tanti a colonizzare campagne con edifici avulsi dal contesto? La casa, come uno specchio, non mostra forse i limiti del modello insediativo che ha colonizzato il territorio tutto attorno? Quale modello di città è stato sperimentato qui? Che società è stata proposta? E cosa dice oggi quel progetto?

Il mondo è arrivato tutt’intorno alla casa e la sua carica idealistica sembra del tutto svanita, per apparire invece ai suoi vicini come un brutto oggetto da abbattere, una presenza degradante per il quartiere.

Il paesaggio urbanizzato delle nostre periferie l'ha inghiottita e ha dettato nuove regole, privando allo stesso tempo l’architettura – e l'utopia dell’architettura – del suo significato. O forse acuendolo.

Un'intervista rilasciata da Corrado Marocci a Annamaria Prandi e Andrea Vescovini, indaga questi interrogativi.

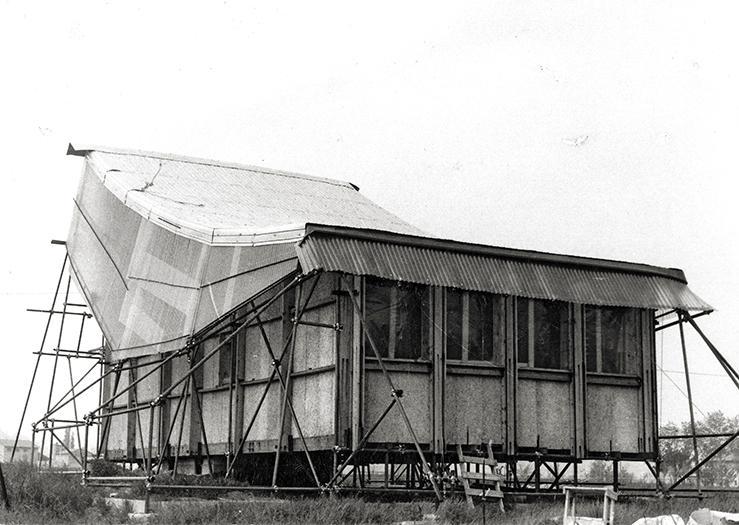

Annamaria Prandi, Andrea Vescovini – Quando arrivi dalla città non ti aspetteresti di vedere quella cosa, una sorta di mammut verde, appoggiato in mezzo a un giardino. Sarà la forma, o il materiale, o l’assenza di qualsiasi recinto tra lui e la strada. Si entra passando da quella che un tempo era la serra. Non ci sono campanelli, né serrature. L’interno è un mondo a parte, che parla di barche, di origini romagnole e di fascinazioni scandinave. Dentro, lo spazio sembra essere fuori dal tempo e fa perdere il senso del luogo. Il mammut, come il ventre della balena, si rivela una calda e accogliente macchina da abitare.

Col tempo le costruzioni hanno inghiottito la tua capanna. Le hanno tolto la forza dell'oggetto straordinario e iconico sulla collina e l'hanno avvolta nell'ordinario. Oggi appare come la testimonianza di un'avventura privata e forse anche di mondo che non c'è più.

Non siamo di fronte alla casa di un hippy, di un individuo che si pone in una posizione alternativa alla società in cui vive, ma alla casa di chi ha lavorato per anni sul tema dell'abitazione collettiva, profondamente immerso nella società di quegli anni – stiamo parlando della fine degli anni Settanta.

Come è nata l'idea di questa casa? Perché tu, che hai sempre pensato che la città fosse il luogo dove tutto succedeva, hai deciso di auto-costruirti una casa isolata?

Corrado Marocci – Questa casa non è stata una fuga, ma un gesto di ribellione, di provocazione.

Di ribellione perché all'epoca lavoravo in Regione ai finanziamenti pubblici per la casa, e vedevo progetti improntati su un’unica tipologia, povera di contenuti. Valeva l'equazione: più piccolo è l'alloggio, più finanziamenti puoi dare, in termini politici più risposte alla gente che ti votava. Ma paradossalmente erano case piccole che costavano molto. L'idea nacque quindi da qui, fare una casa che uscisse da questo contesto. Il luogo era indifferente. Fuori dal contesto per me voleva prima di tutto dire fuori dai valori immobiliari del terreno e al di fuori del sistema della residenza pubblica. Questo esperimento costò 65 milioni inclusa l'area e le urbanizzazioni, contro i 120 milioni delle case singole che si facevano allora.

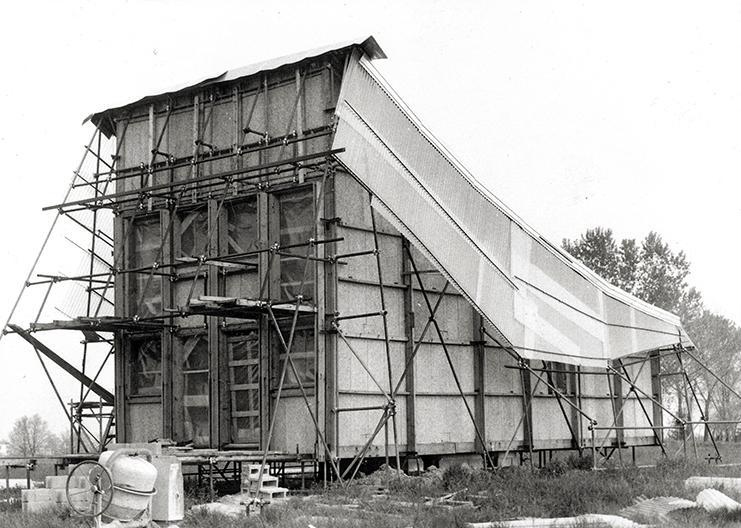

La costruii in nove mesi lavorando il sabato e la domenica, all'inizio con un muratore e poi, quando capii meglio come andare avanti, con un'amica. Solo alla fine fui costretto a chiamare un’impresa perché non riuscivo più a sollevare i materiali e l'inverno era alle porte.

La forma è nata dalla tecnica. Alla base di tutto c'era il concetto del vaso di Dewar: la parte vivibile sarebbe stata rivestita da una membrana che creava un'area di contorno, un vuoto. Si trattava di fare una scatola esterna che rivestisse una scatola interna. La membrana esterna attraverso giunture ermetiche riusciva a creare una differenza di 7 o 8° C fra interno e esterno. In pratica un congegno termodinamico.

Tutte le scelte sui materiali furono dettate dall’immediatezza: non mi interessava farlo bello o brutto ma al meglio, con ciò che avevo di disponibile; la ricerca formale a priori non contava, la forma al massimo l'avrei presa a prestito. Mi aiutarono l'indole artigianale ereditata dalla mia famiglia e le mie origini faentine. Adottai materiali leggeri, che potessero essere trasportati a mano, da una o due persone al massimo. La struttura è in tubi Innocenti, la pelle esterna in plastica ondulata semi-trasparente e l'involucro interno è un sandwich di 17 cm in Styrodur, Celenit e intonaco isolante. Feci una grossa ingenuità, perché trascurai la barriera al vapore.

Per la copertura adottai un sistema a tiranti, più leggero del legno, ma all'inizio sbagliai il tipo di cavi e correggendo l'errore si accentuò la curvatura della casa. Il problema, o la semplificazione, fu fare tutto a occhio, senza ingegnere.

Infine c'era la distribuzione interna: anche in contrapposizione con i progetti stereotipati che vedevo in Regione, volevo uno spazio aperto, fluido, indefinito. Vivevo da solo. Concentrai il mangiare, il bere e il dormire al centro della casa lungo un asse verticale, come un uomo in piedi. Tutto il resto dello spazio era per l'attività a giorno: chiacchierare e lavorare.

Non applicai nessun trattamento ai materiali, dal legno del pavimento e dei travetti, ai tubi Innocenti. Mi dissi: perché non li lasciamo fare il loro corso? In effetti dalla fine del '78, quando ho iniziato, ad oggi non è successo niente. Pensavo che la casa avrebbe avuto una vita più breve, invece, nonostante tutto, ha più di quarant'anni. Alla fine il significato di tutto questo non so cosa possa essere. Tutto sommato è il risultato di un incrocio fra una capanna – perché come immagine è poco più di questo – e la risposta alla cultura dell'edilizia residenziale del momento.

AP, AV – Oltre alla fascinazione, avevamo un pregiudizio, il dubbio che questa casa fosse sbagliata. Operazione architettonica folle e estremamente personale, non faceva altro che anticipare un’urbanizzazione selvaggia. Come in uno specchio, questa strana cosa a metà tra l’installazione e la capanna primitiva, ormai assediata, riflette oggi il laissez-faire urbanistico. Ai più sembra un errore. A quei più che non hanno fatto altro che ripetere l’operazione della casa isolata su lotto verso la collina, aggiungendo case a case come addendi in una somma. È il quartiere semmai a rappresentare l’errore. Ma questo, a differenza della casa-capanna, ormai è normalizzato.

Il racconto sulla tua casa privata non può essere disgiunto nel tuo caso da quello della casa pubblica, o meglio delle politiche sulla casa. Tu, nonostante quella capanna inizialmente isolata, rimanevi fermamente convinto che le città venissero prima delle case e che la dimensione collettiva prima della dimensione privata. Si vive sempre in un contesto, in una società, in un'idea politica. Come intendi l'abitazione e come la intendevi alla fine degli anni Settanta?

CM – Prima di andare a lavorare in Regione, nel '69, avevo contribuito a fondare la cooperativa Abicoop. L'idea che ci spingeva era quella della casa collettiva con i servizi integrati: le lavanderie, le mense, gli spazi verdi in comune. Tenevamo riunioni durante le quali si mostravano diapositive di esempi provenienti soprattutto dal nord Europa, dove i quartieri erano immersi nel verde e dotati di servizi collettivi. Il clima era completamente diverso, le persone erano animate da un'idea di partecipazione. Le riunioni si facevano non per la casa fatta, ma in funzione della casa da fare.

Sulla casa pubblica l'origine di tutto si trova nei piani Ina-Casa. Erano anni in cui la società premeva, e la casa era un tema centrale. Prima nel 1962 con la legge 167, che si esprimeva a favore di una programmazione dell’intervento pubblico sulla casa introducendo i PEEP, poi nel 1971 con una legge che tentò di regolare l'esproprio e infine con il Piano Decennale per la realizzazione di residenza legato a un piano urbanistico, il tentativo fu quello di delineare un disegno delle città trovando lo spazio per la casa pubblica. E qualcosa si fece.

I problemi iniziarono a metà anni Ottanta con la crisi del principio espropriativo. I prezzi delle aree erano cresciuti e la legge non ne tenne sufficientemente conto. Per di più alcune sentenze della Corte Costituzionale elevarono i prezzi degli espropri, rifacendosi non sui costruttori, ma sugli assegnatari, e mandando definitivamente in crisi questa pratica. Fu un punto di non ritorno. Si ribaltava così il senso di un’espansione controllata della città: si individuavano le aree coi privati e poi si decideva cosa realizzarvi sopra. Fu allora che le forze economiche iniziarono a dettare il passo dello sviluppo urbanistico e architettonico. A cavallo degli anni Novanta, con gli imprenditori che facevano i piani di lottizzazione, la quota di aree da destinare ad interventi pubblici iniziò ad essere sistematicamente disattesa. La crisi economica aveva fatto balzare gli interessi sul credito al 16%. Risparmiare sullo spazio pubblico incideva sensibilmente sui costi e così, per massimizzare i guadagni, si disse addio allo spazio condiviso.

La società si divise: la borghesia emergente ebbe la possibilità di comprarsi case a schiera, gli altri si pigiarono dentro casa, senza più capire cosa succedesse sul pianerottolo.

Le cooperative in questo panorama si sono allineate. Si è così definitivamente persa ogni possibilità di ricerca su nuovi modi di abitare. Si è prodotto quasi un unico disegno della casa, vincolato da norme eccessivamente restrittive che puntavano al ribasso. Mentre il progetto che avrei voluto sviluppare dentro la cooperativa era dominato dalla flessibilità: non una casa sola, ma tre o quattro nello stesso tempo. E si sono persi i servizi comuni. A posteriori posso dire che questa ipotesi non ha funzionato, io ho sempre pensato che ci dovesse essere uno sfondo di socialità nella questione della casa e avevamo creato Abicoop per quel motivo. Perdendosi la parte dello spazio collettivo si è persa anche l’idea di vivere insieme.

AP, AV – Oltre alla mancanza di volontà della politica di incidere sulla questione delle aree, c’è anche una questione riguardante il disegno in senso stretto della città.

Sono venuti meno i piani di espansione residenziale a grande scala, oppure possiamo affermare che sono venuti meno i quartieri. Con questo vogliamo dire che le aree in cui la città è cresciuta sono carenti dal punto di vista della identità di luogo e della progettazione dello spazio pubblico: parliamo di marciapiedi, aiuole, strade e soprattutto di spazio tra le cose, tra i pezzi costruiti da tanti attori diversi.

CM – Il problema è stato passare dalla scala territoriale del piano generale al progetto particolareggiato che è sempre stato inteso solo come mera sotto-zonizzazione. Si è disegnato sempre meno e pensato per zone funzionali, per standard: strade, parcheggi, verde, servizi. Gli spazi sembrano abitabili da lontano, ma non da vicino. Ci possiamo chiedere perché la pratica urbana, più che urbanistica, sia stata ridotta all’applicazione della norma. Il livello del masterplan, del disegno di un quartiere o di un brano di città, non ha avuto spazio per colpa del nostro sistema imprenditoriale e per la prassi dei Comuni di lasciare campo libero all'iniziativa privata. La norma scritta è diventata forma e soluzione definitiva e ha tolto carattere al disegno dello spazio, non riuscendo a disegnare il rapporto tra le parti che spetta al progetto, e non alla norma. Le uniche eccezioni sono state i grandi concorsi.

AP, AV – La lotta per la città in Italia, e qui intendiamo per la casa, si è consumata tra prevaricante interesse privato e moralistica concessione pubblica. Se gli anni Cinquanta sulla scia della ricostruzione, di bisogni reali e urgenti che coinvolgevano gran parte della popolazione, hanno rappresentato una congiuntura florida per il disegno urbano, i Sessanta e i Settanta hanno mandato in crisi un’alleanza insperata tra professione e politica sfociata nella crisi degli anni Ottanta, in cui i conflitti si sono attutiti e le necessità apparentemente risolte. La casa da bene necessario è diventata business.

Nel 1962 il democristiano Fiorentino Sullo avanza una proposta di legge, bocciata dalla destra e dalla DC stessa, che intende applicare l’esproprio a tutte le aree normativamente destinate a espansione urbanistica e non solo a quelle per l’edilizia economica e popolare, al fine di calmierare i prezzi dei terreni e di ridurre la pratica speculativa nell’espansione della città.

Esiste una causa effetto della gestione politica nelle questioni urbanistiche?

CM – Il tentativo di riforma di Sullo è stato il punto massimo in cui la legislazione si è avvicinata ai temi dell’urbanistica. Senza una vera volontà politica non si può fare un’urbanistica d’avanguardia. I Comuni non hanno gli strumenti per compiere scelte determinanti e governare il sistema economico basato su una immobiliarità molto diffusa. È il sistema edilizio complessivo che non vuole regole socialmente orientate. Il problema delle aree è sempre stato fondamentale perché incide sul costo della casa. Ma l'altro aspetto era – ed è – un’imprenditoria troppo frastagliata che non ha avuto la volontà di innovare le tecnologie, di guardare non solo all'involucro edilizio ma alla complessità, partendo dall'idea della casa.

Il risultato è stato un'edilizia medievale dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche tranne che nell'inserimento della componentistica.

Non c'è stata una volontà di aggregazione della domanda o di presentazione di modelli alternativi. Il pubblico, che poteva rischiare, non l’ha fatto, non riuscendo di conseguenza ad alzare il livello e a diventare l'esempio per un’attività edilizia migliore. È stata questa assenza, tutta politica, il perno della questione.

In Italia non sono mai esistiti grandi gruppi capaci di investire e agire sulla città con interventi diretti. L’impresa in Italia svolge da sola i due ruoli di costruttore e di investitore, non come all’estero dove l’investitore (pubblico e privato) è un attore diverso dal costruttore. Questo impedisce il contradditorio ed è quindi nella cultura dell'imprenditore che si risolve il problema della qualità edilizia. Egli non è interessato a rivolgersi in maniera diversa all'utente, né ad inserire innovazioni nel processo produttivo.

Il gioco italiano si è risolto lì: minimizzando gli investimenti in nuove tecnologie, sottopagando una manodopera di fatto non specializzata e agendo sulla compra-vendita dei terreni. Gli imprenditori se non avevano le aree andavano a reperirle in campagna. Il margine di guadagno era grandissimo e il processo si autofinanziava. La politica fu compiacente, e trasse i propri guadagni.

Anni fa in un’intervista a RAI3 mi hanno chiesto cosa fosse rimasto dell’utopia della casa.

“Abbiamo realizzato quella parte di aspetti concreti che sono dentro all’utopia; tutto il resto è svanito”.

L'intervista è stata pubblicata in lingua inglese in "San Rocco – What's Wrong with the Primitive Hut?" (2013) col titolo A Straight Story.