Santarcangelo 2050: Futuro fantastico / La risorgenza dei festival

Il festival 2020 doveva essere una sontuosa edizione del cinquantenario di un luogo, Santarcangelo, che dal 1971, dai tempi del teatro politico, ha inventato modi non convenzionali di vivere la scena e di fare comunità. Perciò si sarebbe chiamato Futuro fantastico e, con una crasi tra 2020 e 50, 2050. Sarebbe stato un riepilogo e un rilancio. Ma le cose hanno deciso diversamente, proiettando direttamente i progetti, frutto di un anno e più di ricerche e di lavoro, davvero in una dimensione futuribile. Pandemia, distanziamento, spazi all’aperto, limitazione degli appuntamenti e degli spettatori; ma soprattutto sfida di esserci, nonostante il covid-19, per affermare che lo spazio dell’esperienza e della mente non si vuole far recludere.

In questo modo il festival ha conquistato una dimensione essenziale. Certo, i Motus, direttori artistici, hanno espresso il proposito di completare il disegno tra dicembre prossimo, con un focus sulle forze giovani e sulle creazioni in residenza, e l’estate 2021, con il grande appuntamento internazionale e politico che avevano immaginato, di cui restano tracce nel quadernone rosa lilla del programma, con interventi di Bifo, Lia Rodrigues, Mariano Pensotti, Igiaba Sciego.

Anubi III Zapruder.

Quello che si è visto è stato un festival che respirava con i luoghi, con tanti ragazzi in fila per i biglietti, senza mercatini e piadine in piazza ma con la riscoperta di angoli appartati del paese, fatti apposta per l’attenzione, con tre palchi di differente forma situati in un pratone sotto i colli dove campeggiava, al neon, la scritta “Futuro fantastico”. Nella notte, mentre risuonavano davanti a uno schermo le voci stranianti di famiglie santarcangiolesi provenienti da tutto il mondo, con bambini che doppiavano gli adulti e gli adulti che davano voce i vecchi in effigie sugli schermi per Family Affair di Zimmer Frei (leggi la recensione del 2016 di Piersandra Di Matteo), mentre Tiresia incastonato in una radura raccontava i suoi cambi di identità, le metamorfosi che lo avevano reso capace attraverso la continua sofferenza e il desiderio di scrutare i futuri del mondo, nel tramonto con le danze formidabili di Cherish Menzo, si poneva con poesia e delicatezza, incuranti dell’improvviso umido e freddo, la questione delle politiche del corpo. E si arrischiava a violare perfino i propri propositi di comportamenti ecologicamente sostenibili con Anubi III di Zapruder, un set performativo da riprendere in video fatto di moto da cross che con rumori e scarichi infernali si incrociavano, peraltro blandamente, sollevando polveroni mefitici. Il lato riminese, post-post, post-umano, post-cyberpunk, pre-post-catastrofe, qui emergeva - con i ragazzotti che sotto i caschi davano sottovoce dei coglioni a quelli che avevano pagato perfino un biglietto per vederli sgasare: in una contraddizione immaginifica che rivelava ancora una volta come questo è festival di pratiche senza rete e quindi in continua contraddizione, e faceva ancora più risaltare il fatto che questa edizione alla fine avesse puntato quasi tutto sulla parola e su una danza dematerializzata. Di tutto questo parlano gli articoli reportage che state per leggere (Ma. Ma.)

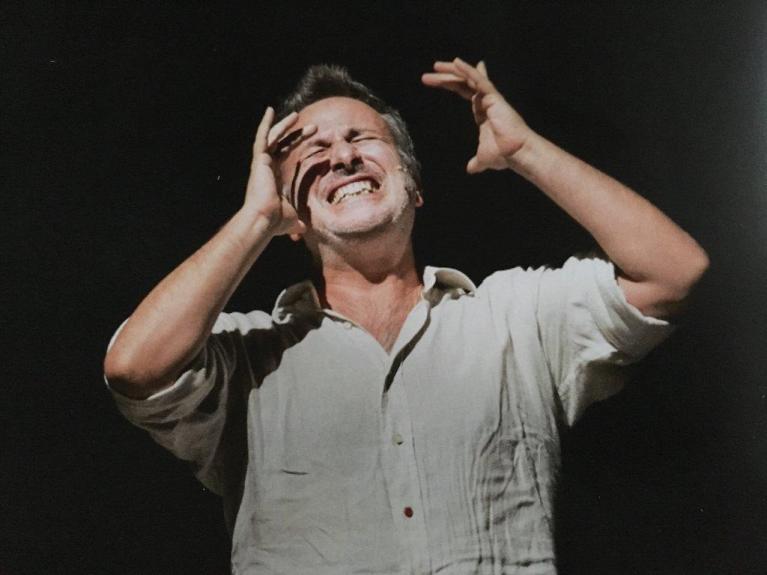

L’abisso, Davide Enia.

Nell’abisso a Lampedusa (Massimo Marino)

Non è teatro di narrazione, L’abisso di Davide Enia. Non è il racconto degli sbarchi, delle morti in mare, dei sogni di una terra promessa naufragati a Lampedusa. Non solo. È un viaggio interiore nella vita e nella morte, nel coraggio, nella solidarietà come spinta umana, orrendamente negata in questi tempi. È uno sguardo sul mare e sulle sue leggi, sugli spostamenti di masse di uomini donne ragazzi bambini che nessuno può fermare. È sprofondare e risalire, come il movimento del sommozzatore, che deve scegliere in pochi secondi chi salvare, e allora vince la matematica: tre sono più di due, anche perché sono più vicini, anche se a cinque metri ci sono una madre e il figlio… Scelte, dilemmi, che mettono a dura prova la nostra umanità.

L’abisso nasce da un bellissimo libro, Appunti per un naufragio (Sellerio), composto di osservazioni accumulate in anni di frequentazione dell’isola siciliana che guarda l’Africa, più vicina a quel continente che al nostro. L’abisso è racconti ed è musica, grazie alle chitarre di Giulio Barocchieri, che scandiscono la narrazione, accompagnando il canto quando si guarda il mare, la pesca che ora riempie le reti di morti oltre che di spigole e ricciole, diventando galoppata, frastuono, distorsione, grido nei momenti di concitazione, quando l’attore spezza le parole, fino a renderle quasi irriconoscibili, nel momento caotico dei soccorsi.

Enia – famoso per spettacoli in cui la viva affabulazione rende lo spettatore presente ai fatti – in altri momenti nel raccontare di soccorsi, soccorritori, morti e scampati, sommersi e salvati, scandisce le parole. Le intercala con pause, le sottolinea con gesti simili a geroglifici, che esprimono la difficoltà di muoversi in quella situazione estrema. E chiama a testimoni della sofferenza là concentrata amici fidati abitanti a Lampedusa, e il padre e lo zio, in una storia parallela a scovare le parole oltre ai silenzi affettivi, con un genitore poco loquace, con uno zio che sta morendo e che avrebbe solo voglia di vivere. La vita, la morte, i destini, il guardarsi, il riconoscere, il riconoscersi. Di ciò parla, semplicemente, profondamente, dietro la cronaca, L’abisso.

Alessandro Berti, Black Dick.

Il corpo del razzismo, tra presenza e rappresentazione (Francesca Saturnino)

Santarcangelo ’50 è stato segnato da eventi di portata mondiale: lodiamo la volontà ferma della direzione artistica d’imbastire un palinsesto che, fedele alla poetica dei Motus, è lo specchio di un presente che scotta e dà conto di un mondo incendiato, oltre che dalla pandemia, dalle rivolte per l’uccisione di George Floyd. Alla questione razziale la rassegna, che dalla direzione Gilardini/ Neklyaeva in poi è diventata un appuntamento fisso per chi nell’atto performativo vede la necessità di indagare il corpo come «campo politico», ha dedicato più di un appuntamento. Oltre a L’abisso di Davide Enia, due lavori speculari, che si parlano, pur essendo formalmente agli antipodi. Nello pratone di “Nellospazio”, lo stesso che l’anno scorso ospitava Inbosco con il tendone smantellato, l’artista surinamese/belga Cherish Menzo diretta da Benjamin Kahn ha portato Sorry, But I Feel Slightly Disidentified, assolo parte di una trilogia dedicata al corpo e agli stereotipi. In Piazzetta Galassi, qualche ora dopo andava in scena Black Dick, conferenza, monologo, stand up comedy di Alessandro Berti, autore/attore sopraffino che indaga la funzione del corpo del maschio afro americano nell’immaginario proto e post razzista occidentale. Temi comuni ma, in quanto alla pratica, i due interventi non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro.

Sorry, But I Feel Slightly Disidentified, Kahn-Menzo.

Cherish Menzo fa del suo corpo uno strumento: compare come un fantasma fuori dalla passerella/scena in un coloratissimo, perturbante vestito tradizionale surinamese per poi spogliarsi quasi completamente, su inserti di musica cross over e rap e lampi di luci che sferzano la scena. Si dimena, atletica, sfidandoci, fermandosi, più volte, come se neanche lei fosse convinta di quello che sta facendo (o di ciò che gli altri si aspettano che lei faccia?). Berti, in giacca e camicia, s’inerpica in uno speech pungente, mai retorico, che attraversa la storia della rappresentazione del soggetto afro americano dal punto di vista etero patriarcale occidentale, partendo dalle categorie del porno, passando per i discorsi e le vicende Malcom X, Bell Hooks, Bayard Rustin, Cornel West, James Baldwin. Berti prende parole non sue, dimenticate, e ne fa esplodere la potenza in una performance in cui la narrazione diventa atto politico del ridare parola, demistificando, dall’interno, il punto di vista dominante da cui anche le minoranze guardano e sono costretti a guardare loro stessi, in una pericolosa oscillazione tra «denuncia dello stereotipo e identificazione». Il suo corpo in scena appare, al contrario della Menzo, quasi per tutto il tempo neutrale rispetto alle questioni affrontate, fino a quando Berti non si produce in una versione caustica di Papa Was A Rollin’ Stone, brano del 1971 dei Temptations che racchiude il cuore di tutto lo spettacolo. Dall’altra parte, Cherish Menzo, boots e corsetto di pelle, verso la fine della performance urla arrabbiata una poesia/ anatema contro il potere, il mondo bianco, il sistema razzista: questa forse è la parte più “compiuta” di tutto il lavoro che nel complesso appare sfilacciato, estetico. Ecco che Berti, usando un dispositivo teatrale semplicissimo, quasi desueto, colpisce nel segno, regalandoci un’ora preziosa che apre e dilata più di una questione in questi tempi (mai finiti) di segregazione razziale. Questa divergenza tra le due opere mi ha riportato alla recente lettura di Teatro Contemporaneo. 1989-2019 della studiosa Valentina Valentini, che passa in disamina alcune delle pratiche e delle caratteristiche della scena negli ultimi trent’anni. In particolare penso al dissidio tra presenza e rappresentazione, teatro e performance; l’opera come una perenne ricerca in fieri; lo slittamento dello spazio privato in uno spazio mediatico pubblico, provocato dall’avvento del digitale; infine la trasgressione che diventa consenso e viene spacciata come partecipazione e discorso politico. C’è da interrogarsi ancora e sempre sulla categoria del “contemporaneo”, sulla scena e nella realtà: questa doppia visione è stata un’ottima occasione per farlo, in un festival che si conferma uno degli appuntamenti che più partecipa e contribuisce a questo discorso.

Enérgheia, Paola Bianchi.

Paola Bianchi e Virgilio Sieni: asciugare un’immagine (Enrico Piergiacomi)

Nell’incipit della Vita di Plotino, Porfirio di Tiro riferisce che il suo maestro Plotino si vergognava di essere in un corpo e rifiutava che la sua figura venisse ritratta dai pittori, nella paura che questo pallido simulacro perdurasse oltre l’esistenza biologica. L’immagine è dunque un’estensione della parte peggiore e detestabile di sé: qualcosa che non deve proprio apparire, o che – se già esiste – deve sparire per lasciar spazio alla vita dell’anima incorporea, libera dagli impacci della materia.

Anche il lavoro Enérgheia di Paola Bianchi e le Quattro lezioni sul corpo politico e la cura della distanza di Virgilio Sieni vanno nella stessa direzione di distruzione del simulacro. La loro idea di danza parte da un medesimo assunto e mira a un identico scopo. Da un lato, occorre partire da alcune immagini (una foto o un’effige digitale per Bianchi, un quadro di un pittore italiano a cavallo tra ‘400-‘600 per Sieni) e trasfigurarle nel movimento. Dall’altro lato, entrambi hanno l’ambizione di tradurre l’estetica in politica, ossia creare uno spazio pubblico dove nessuno ha più ragione di vergognarsi di essere un’anima dentro un corpo – o forse di dubitare che l’anima sia il corpo. Si deve infatti partire dalla memoria privata dell’artista, o di chi ha fissato l’immagine su un supporto digitale, e usare il movimento coreografico come un tramite per riappropriarsi dello spazio, del tempo, della corporeità che tutti attraversiamo/abbiamo, ma di cui pochi sono consapevoli.

Quattro lezioni sul corpo politico e la cura della distanza, Virgilio Sieni.

C’è dunque un tentativo di attivare un processo mimetico che, però, va oltre la concezione classica della mimesi. Semplificando al massimo, quest’ultima prevede che l’immagine incarnata in danza sia una sorta di duplicato somigliante all’originale. Lo spettatore che guarda i danzatori segue la logica del “questo è quello”: riconosce che il movimento corrisponde a qualcosa, che l’atto rinvia a una forma. Ora, Bianchi e Sieni si spingono in là fino a sgretolare il significato, o il rapporto logico di somiglianza, per lasciare che si manifesti solo l’essenza del movimento con le sue linee, i suoi ritmi, le sue forze eversive. La forma è insomma asciugata, affinché emerga solo l’energia pura, che non rinvia ad altro ed è apprezzata di per sé stessa. L’esito non è in fondo molto diverso dalla mistica plotiniana dell’annullamento dell’immagine e del raggiungimento di una vita autentica, senza però la caduta infelice nell’orrore per la materia. “Incorporeo” diventa con la danza una parola che indica la purezza del movimento di un corpo, ossia un moto asciugato da finalità pratiche e logiche significanti che lo rendono pesante e non leggero, brutto invece che bello.

Questa conclusione della poetica e della politica di Bianchi/Sieni può essere inoltre il preannuncio di un nuovo inizio, o la premessa per uno scavo ancora più abissale. Si è asciugata l’immagine o la forma di un corpo in un movimento, ma anche il moto corporeo è asciugabile in qualcosa di ancora più semplice: ad esempio, nella danza degli atomi da cui i corpi sono costituiti. Da questi, si può poi passare a qualcosa di ancora più sottile, come i minimi dell’atomo, o i punti e i grani che fanno danzare il complesso dello spazio-tempo. Con un ulteriore scavo, si può infine passare all’essere, o ciò che è comune a tutti i movimenti danzanti o spaziali/temporali, e da questi al nulla. Ma se asciugo anche il nulla, che danza resta?

Tiresias, Giorgina Pi.

La profezia di Tiresia: Giorgina Pi e Kate Tempest (Maddalena Giovannelli)

Secondo un quasi ignoto poeta ellenistico di nome Sostrato, il profeta Tiresia cambiò sesso sette volte, ogni volta per punizione divina. La sua capacità di leggere il futuro e i segni e la sua identità di indovino sono dunque strettamente legate alla transizione, alla sofferenza, alla molteplicità di esperienze. Non stupisce che questa vicenda mitica sia piaciuta più di altre alla regista Giorgina Pi, fondatrice del collettivo Angelo Mai, che da tempo mostra la sua predilezione per le narrazioni capaci di decostruire stereotipi e di superare le ristrettezze e gli automatismi dell’immaginario. Il punto di partenza è una drammaturgia poetica che ripensa e riscrive il mito antico: a firmarla è Kate Tempest, la trentenne londinese che ha ammaliato il mondo del rap, della poesia e del teatro con la sua scrittura ruvida, politica e raffinatissima. Giorgina Pi aveva già scoperto la sua affinità elettiva con il mondo della Tempest con la regia di Wasted (2019), vibrante requiem per i sogni di una generazione al collasso. Del resto anche Tiresia, nel volume ben tradotto dal poeta Riccardo Duranti per E/O, è una creatura “wasted”: è un quindicenne con braccia e gambe goffe colpito dall’”apatia derivante da desideri insoddisfatti”; è una donna non più così giovane “che crede nel diritto di fare le cose storte”; è uno straniero in una città di stranieri.

A dare vita a queste creature fragili e notturne è, sulla scena, il talentuoso Gabriele Portoghese di cui – non ci sono dubbi – sentiremo molto parlare. Fluido, sottile, insinuante, Portoghese è bravissimo a incarnare la pervasiva sensualità del testo, e a non marcare le cesure tra le diverse figure-personaggio dipinte dalla Tempest: le attraversa con una morbidezza ambigua, e racconta così le transizioni di genere di Tiresia e la sua indefinibile sessualità in modo mai didascalico, senza il déjà-vu dell’iconografia più attesa. A scandire i quarantacinque minuti della performance, tra contese tra gli dei e citazioni di Eliot, è una accurata selezione live di vinili: l’attore li prepara lentamente e poi li fa suonare, accennando qualche piccolo passo di danza, tributo alla natura musicale della scrittura della Tempest che vive di piccoli sussulti e di improvvisi cambi di ritmo. La maglietta gialla che Gabriele Portoghese porta in scena mostra una scritta in greco: Koreúsomen, futuro plurale del verbo koreúo. “Danzeremo”, recita la traduzione scelta da Giorgina Pi, in un’accezione di danza che è soprattutto capacità di levare il corpo sopra e al di là degli schemi imposti, e nello stesso tempo dichiarazione meta-poetica della regia.

Ma nel prato del Festival di Santarcangelo, davanti a un pubblico che sta celebrando con commozione il suo ritorno a teatro, sembra di poter leggere anche il secondo significato del verbo, far parte di un coro. Torneremo a essere un coro, sembra assicurarci Giorgina Pi, torneremo a muoverci come una moltitudine politica. Ci resta da sperare che la profezia del cieco e sapiente Tiresia si avveri.