Il corpo della scrittura dalla letteratura al teatro / La voce umana è un miracolo

“La voce umana è un miracolo”, dice Mucho Maas, dj radiofonico, a sua moglie Oedipa, protagonista del secondo romanzo di Thomas Pynchon, L’incanto del lotto 49. Naturalmente noi non ci addentreremo nella labirintica trama del romanzo, cui pure viene attribuita la fondazione della letteratura postmoderna,

né nel mirabolante mondo di Pynchon; questa affermazione ci servirà per introdurre senza troppi preamboli il rapporto voce-corpo/lingua-testi letterari, con particolare attenzione ai grandi autori e sperimentatori del Novecento italiano.

Ma innanzitutto occorre chiederci: perché, per dirla con Pynchon, la voce umana e sempre un miracolo? Forse potremmo dire, molto semplicemente e in primo luogo, perché la voce è la parte più segreta e misteriosa del corpo umano, dal momento che, anche se non dovrebbe essere necessario ribadirlo, la voce è corpo. La cosa però non è così scontata, se è vero che ancora oggi in molte scuole di formazione per attori, dove il corpo e la voce sono materie di studio, le due cose vengono nettamente separate e insegnate come fossero entità distinte. Da un lato il corpo dall’altra la voce, come se dovesse spettare poi successivamente all’attore mettere insieme le due discipline nel tentativo di accoppiare le due cose; mentre in realtà è evidente che tutto avviene nella stessa sede, il corpo, in un unico movimento dinamico, dove fisiologia, invenzione, gesto creativo e fantasia fanno parte appunto di un unico processo organico. La voce, dicevamo, è la parte più misteriosa del corpo umano e lo è perché non ne visualizziamo l’origine, nel momento della sua formazione, e neanche la traiettoria che compie al nostro interno. Inoltre perché, anche cercando di seguire attentamente il percorso che il respiro, sotto l’impulso del diaframma, compie per trasformarsi in suono – passando per le corde vocali per poi completare il suo viaggio che dal laringe e dal faringe passa per gli ultimi risuonatori della bocca e delle cavità nasali –, la nostra voce in larga parte resterà sempre un mistero. A partire dal timbro, è uno dei nostri tratti identitari più marcati, al pari delle nostre impronte digitali. La voce umana è poi un miracolo perché come poche altre parti del nostro corpo – gli occhi, le mani forse – è in grado di registrare e raccontarci moltissimo delle persone che incontriamo o con cui abbiamo a che fare ogni giorno. Le voci ci raccontano caratteri, umori, desideri, angosce, depressioni, sessualità della persona che abbiamo davanti. La voce umana può essere inoltre un miracolo per capacità di seduzione o di incantamento.

Ma, e arrivo al punto che ci interessa, una cosa che molto poco si considera e di cui ho fatto esperienza negli ultimi quindici anni del mio lavoro in teatro – ma anche in altri spazi e in altre occasioni – la voce umana è un miracolo perché può essere anche una traccia sonora segretamente depositata all’interno di un libro: una traccia sonora rivelatrice, capace di offrirci e di aprirci, a volerla seguire, nuove e inaspettate prospettive di lettura. Prospettive che sollecitano non soltanto le nostre emozioni ma persino nuove e stimolanti ipotesi critiche. Parliamo naturalmente, lo

premetto, dei libri dei grandi scrittori, quelli che, oltre ad aver saputo inventare storie, trame e personaggi che accendono curiosità e meraviglia nei lettori, sono stati soprattutto in grado di mettere in campo una lingua forte. Perché è la lingua e solo la lingua a fare la differenza tra un grandissimo narratore e un gigante della letteratura, della poesia o del teatro. Ecco, quando ci troviamo difronte a uno di questi giganti, io penso, ma lo penso molto concretamente, che l’oggetto libro che contiene l’opera letteraria custodisca anche una parte del corpo e quindi della voce di quell’autore.

Cerco di spiegarmi meglio. La prima volta che mi è capitato di visualizzare questa traccia sonora, questa percezione corporea del testo – di vederla proprio

– è stato diversi anni fa, in occasione della lettura integrale del Pasticciaccio di Gadda che stavo facendo in un piccolo studio di registrazione, situato casualmente, ma forse in modo propizio, in via di San Giovanni in Laterano, proprio al centro del quadrilatero in cui la maggior parte del romanzo e ambientato. Registrando per sei sette ore al giorno, sottoterra – lo studio di registrazione si trova nel seminterrato di un palazzo – per più di due settimane – la registrazione ultimata ha una durata complessiva di tredici ore e quaranta minuti –, man mano che passavano i giorni avevo la sensazione di essere completamente abitato dalle parole dell’ingegnere, complice forse anche il minuscolo studio che potrebbe aver facilitato le percezioni e forse anche alcune dispercezioni sensoriali (iniziavano forse, chissà, a manifestarsi delle piccole allucinazioni). Quello che è accaduto a un certo punto è stata la precisa sensazione fisica che le parole di Gadda, che andavo via via staccando dalla dimensione orizzontale dei fogli in cui si trovavano, per rifarmene carico riportandole al corpo e trasformandole in voce, provenissero chiaramente dal corpo di Gadda. Ho iniziato a immaginare, vedendole, che quelle parole si erano a suo tempo staccate dal corpo massiccio dell’ingegnere, erano passate dal suo braccio alla mano, e dalla penna al foglio (Gadda scriveva ancora a mano e successivamente i suoi lavori venivano dattiloscritti per essere trasferiti a stampa in un libro). E io che stavo leggendo stavo appunto staccando nuovamente quelle parole dai fogli per riportarle al mio corpo, facendogli fare il viaggio contrario. Le parole nate dal corpo di Gadda erano finite in un libro, e ora dal libro si trasferivano in un altro corpo. Il libro diventava così una sorta di oggetto transitorio e il mio corpo un medium che si lasciava attraversare da quelle parole per restituirne una voce dormiente. Registrata questa esperienza ho pensato che questa cosa doveva essermi già successa moltissime volte senza che avessi avuto modo di metterla a fuoco. L’avevo probabilmente avvertita, d’istinto, senza pensarci, tutte le volte che avevo cercato di mettermi in contatto con il suono di una lingua di un autore, per rintracciare appunto quella traccia sonora che, in sonno, moltissimi libri conservano e che può essere risvegliata. Perché la voce dei grandi scrittori sta appunto tutta dentro la loro lingua. Ecco, da allora, ogni volta che lavoro su un testo, continuo a vedere le parole compiere quella doppia traiettoria. Provenendo dai loro autori, dai corpi di Pasolini, di Gadda, di Testori, di Camus, di Cortázar, di Bolaño e persino di Dante, penso che quelle parole abbiano lasciato a suo tempo la loro sede naturale per trasferirsi nell’oggetto libro e che farsi carico di quelle parole significhi letteralmente questo: rimettersele addosso.

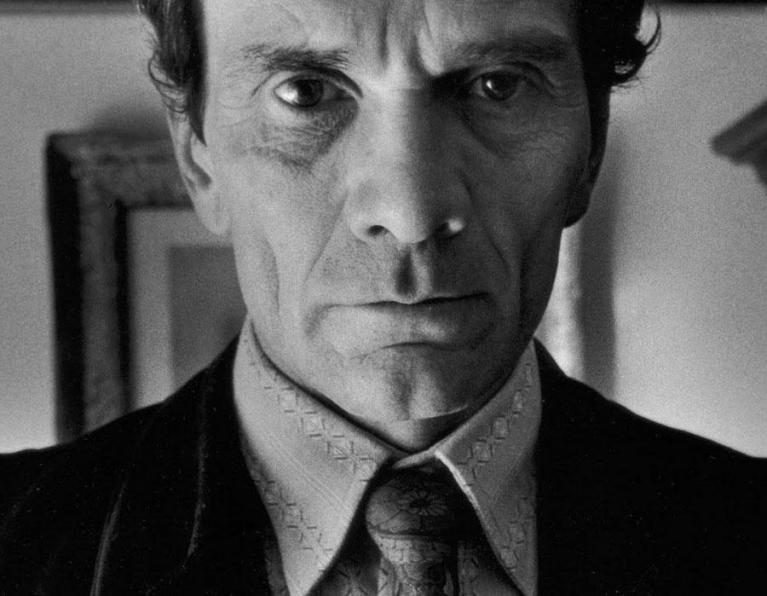

Ora, essendo i corpi di tutti questi autori fatalmente molto diversi l’uno dall’altro, le lingue messe in campo da questi scrittori ne sono in qualche modo una rappresentazione sonora. Pensiamo al corpo magro, sportivo, tutto muscoli e nervi di Pasolini che ha prodotto quella voce leggera gentile, capace però di un’inusitata violenza di pensiero: la feroce mitezza del suo carattere sta tutta in quella lingua depositata nei libri. Provate a leggere ad alta voce o ad ascoltare Il pianto della scavatrice, la troverete intatta quella voce; o pensiamo al corpo ingombrante di Gadda, alto massiccio, pingue, squassato da mille nevrosi e dall’ansia perpetua del suo proprietario di poterlo far scomparire, quel corpo, se solo avesse potuto.

E pensiamo a quanto quella geniale nevrosi senza requie abiti tutta in quella folle lingua proteiforme. Proviamo a immaginare che le parole che hanno scritto questi autori, e che sono diventate capolavori letterari o testi poetici o articoli di giornale o diari di guerra e di prigionia, provengono sempre da quei corpi prima di farsi voce: una voce che deve essersi manifestata a tratti ai loro stessi autori, magari quando rileggevano mentalmente, o a bassa voce, quanto andavano scrivendo. Ecco, partendo anche, ma non solo, da questa prospettiva, il lavoro fatto negli anni su questi scrittori e diventato vita, si è fatto corpo di scena, parola

incarnata e dunque parola teatrale. È anche per questo che a un certo punto e sempre più frequentemente ho iniziato a pensare: “Ma chi l’ha detto che si debbano portare in scena solo testi teatrali, pensati dai loro autori come drammi, commedie o tragedie? È meraviglioso portare in scena le parole e le trame di Shakespeare, di Eschilo, di Čechov, autori che continueranno a essere rappresentati nei secoli, finché esisterà l’umano sulla Terra, ma chi l’ha detto che le nuove drammaturgie contemporanee non possano ospitare anche testi o materiali letterari, poetici e persino giornalistici – e il caso sia di Gadda che di Pasolini – quando essi siano dotati di una parola enormemente più fisica e incarnabile di un testo teatrale, magari poco felice o un po’ datato? Le due cose possono e devono convivere. Perché ogni testo letterario che si possa definire tale è sempre, potenzialmente,

un testo teatrale”. Ed è di questo che voglio parlare.

La dimensione fisica dell’oggetto libro e la qualità corporea della lingua mi ha portato a frequentare negli anni, insieme a tanti altri scrittori italiani e stranieri,

tre grandi autori del Novecento italiano su cui ho concentrato il mio lavoro.

I primi due – Gadda e Pasolini appunto – sono stati e continuano a essere per me officine di lavoro sempre aperte. Il terzo, Testori, è stato dal punto di vista scenico un incontro più recente, ma credo destinato a durare nel tempo. Tre immensi sperimentatori della nostra lingua che hanno in comune, a mio avviso, una cosa meravigliosa, nel senso letterale del termine, una cosa capace cioè di produrre stupore e meraviglia: molti dei loro testi contengono a loro volta, a volerle ascoltare, le voci e le lingue dei più grandi scrittori della storia italiana. Da Iacopone a Dante, passando per Ariosto, Tasso, Machiavelli, Leopardi e Manzoni si approda a questi tre grandi autori del secondo Novecento italiano, che contengono però, integre, all’interno di molte delle loro opere, le istanze migliori di tutte quelle voci. Come in un unico mirabolante compendio.

Pensiamo a quanto Dante c’è in Pasolini, e non solo quando vi si rifà espressamente come in La mortaccia o in La Divina Mimesis o in Petrolio; pensiamo a quanto Manzoni c’è in Testori, ma anche a quanto Medioevo letterario rivive nell’invenzione della sua lingua “scarrozzante” e teatrale; e pensiamo a Gadda naturalmente, che forse più di tutti, tutto contiene, tutto rielabora, tutto sa e tutto con il suo genio reinventa. Mi sono occupato molto, e con sfrenato entusiasmo, di questi tre grandi scrittori negli ultimi quindici anni del mio lavoro, in particolar modo di Gadda e Pasolini, su cui sono tornato a lavorare più e più volte con drammaturgie sempre nuove in teatro ma anche nelle scuole e nelle università, con delle lezioni spettacolo ideate per l’occasione in Italia e all’estero: a Harvard, a Lugano, o a Tor Vergata in due diverse occasioni. Me ne sono occupato innanzitutto per un principio di piacere, ma anche perché sono convinto che per un attore italiano sia straordinariamente utile, direi indispensabile, da un punto di vista pratico, custodire e alimentare una memoria fisica del filo rosso che lega attraverso i secoli la lingua di Dante a quella di Gadda fino ad arrivare alla nostra lingua, quella che cerchiamo di parlare ogni giorno, dentro e fuori la scena del nostro lavoro.

Il lavoro fatto si è focalizzato dunque sul rapporto letteratura-teatro, partendo dall’idea che ciò che questi grandi autori hanno messo in campo è stata sempre e soprattutto un’idea di lingua. Una lingua potente, eversiva, in grado di rinnovare, attraverso la frequentazione che ne facciamo, il rapporto che ciascuno di noi intrattiene con la propria lingua. Arricchendolo, motivandolo e modificandolo in meglio.

La questione linguistica, centrale tanto nelle nostre vite quanto in letteratura, è riemersa, come sappiamo, con particolare urgenza in determinati periodi storici. Tra questi sicuramente possiamo ricordare il dibattito settecentesco che trovò nei primi anni dell’Ottocento un approdo decisivo nell’attenzione massima e chiarificatrice che Manzoni pose sui termini della questione. Ecco, le questioni poste dall’autore de I promessi sposi sono, a distanza di più di due secoli, perfettamente intatte. “La vitalità e la ricchezza di una lingua passa attraverso l’uso che se ne fa”, dice in sostanza Manzoni. Da un lato, sintetizzando, l’obiettivo deve esser quello di accorciare sempre di più le distanze tra lingua scritta e lingua parlata, tra lingua alta e lingua bassa, dall’altro si pone il problema di come tenere insieme la straordinaria ricchezza dei dialetti italiani che innervano e percorrono una lingua che nella sua interezza fatica, sempre e più di altre, a trovare una sintesi. Scriveva Manzoni nella seconda stesura dell’introduzione al Fermo e Lucia:

A bene scrivere bisogna saper scegliere quelle parole e quelle frasi, che per convenzione generale, di tutti gli scrittori, e di tutti i favellatori (moralmente parlando) hanno quel tale significato: parole e frasi che o nate dal popolo, o inventate dagli scrittori, o derivate da un’altra lingua, quando che sia, comunque, sono generalmente ricevute o usate. Parole e frasi che sono passate dal discorso negli scritti senza parervi basse, dagli scritti nel discorso senza parervi affettate, e sono generalmente e indifferentemente adoperate all’uno o all’altro uso. Parole e frasi divenute per quest’uso generale ed esclusivo tanto famigliari ad ognuno, che ognuno (moralmente parlando) le riconosca appena udite.

Gadda amava e conosceva Manzoni come pochi altri. E la lingua che scatena nella seconda metà del Novecento – anche qui in senso letterale: togliendogli le catene – sembra obbedire tutta a quei precetti. “Parole e frasi o nate dal popolo o inventate dagli scrittori e derivate da altre lingue”, né più né meno di un pasticciaccio: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, appunto.

Bisogna partire dai testi, sempre. I testi raccontano molto, quasi tutto. E ogni volta che ci si allontana dai testi si perde la strada, si sbanda. Oppure si corre il rischio di avventurarsi in interpretazioni che nel migliore dei casi non aggiungono molto.

E così, stando sui testi di Gadda mi è parso di capire per esempio che senza i suoi diari di guerra e di prigionia si comprenda tutto sommato poco della nascita e delle motivazioni di quella lingua. Che termini come barocco, modernismo o pastiche non dicono poi molto della carne e del sangue che abita in quelle parole. Che buona parte dello slancio titanico di quella lingua inaudita – anche qui in senso letterale – risieda in una ferita sanguinosa e per certi versi immedicabile, che si inscrive nella sua carne, durante la partecipazione di Gadda al primo conflitto mondiale, nella profonda disillusione maturata nei confronti di una guerra in cui pure aveva creduto, se mai è possibile credere in una guerra.

Rileggendo e mettendomi addosso il suo Giornale di guerra e di prigionia ho capito che la morte del fratello appresa appena rientrato a casa, dopo un anno e mezzo di detenzione nel campo di prigionia tedesco di Celle (Cellelager), lo fece sprofondare definitivamente nel fondo di un pozzo nero di acque malefiche. E restando in ascolto della voce distante di un uomo caduto in un pozzo, ho capito in maniera definitiva cosa significhi essere abitati da uno stato di paralisi depressiva, quanto grande fosse stata per lui la tentazione del suicidio. Le ultime parole dei suoi diari di guerra, che ho avuto la fortuna di avere per qualche ora fisicamente fra le mani a casa di Sandra Bonsanti, sono queste:

La tragica orribile vita. Non voglio più scrivere; ricordo troppo. Automatismo esteriore e senso della mia stessa morte: speriamo passi presto tutta la vita. Condizioni morali e mentali disastrose: Caporetto, gli aeroplani, Enrico, immaginazioni demenziali. È troppo, è troppo.

La mia vita è inutile, è quella d’un automa sopravvissuto a se stesso, che fa per inerzia alcune cose senza amore né fede. Lavorerò mediocremente e farò alcune altre bestialità. Sarò ancora cattivo per debolezza, ancora egoista per stanchezza e bruto per abulia, e finirò la mia torbida vita nell’antica palude dell’indolenza che ha avvelenato il mio crescere mutando le possibilità dell’azione in vani, sterili sogni. Non noterò più nulla, poiché nulla di me è degno di ricordo anche davanti a me solo. Finisco così questo libro di note. (C.E. Gadda, Giornale di guerra e di prigionia, Garzanti, Milano 2002)

Ma leggendo e rileggendo quei diari già abitati da una lingua straordinaria, benché scritti in condizioni di fortuna, sentivo anche che, paradossalmente, proprio in fondo a quel pozzo nero Gadda troverà, come Amleto, armato della sua corda pazza, la forza di restare a corte, nel consorzio sociale degli uomini.

E che se Amleto per resistere al dolore diventerà Yorick, il buffone di corte idolo della sua infanzia, Gadda – scatenando la sua lingua fantasmagorica e precipitandola come un meteorite nella letteratura italiana – diventerà Gadda, uno dei più grandi scrittori del secolo. La lingua a cui Gadda toglie le catene

allargandola a dismisura e producendo vertigini nei suoi lettori, diventerà un’armatura da indossare per difendersi dagli altri uomini e dai colpi futuri della vita. Pure, le sue ansie, le sue paure, le sue nevrosi abiteranno da quel momento e per sempre le pagine dei suoi romanzi più belli – La cognizione del dolore e il Pasticciaccio – anche quando saranno in grado di produrre risate piegando e piagando il corpo del lettore. Perché quelle nevrosi, quel riso e quel pianto nascono in buona parte su quel fronte di guerra, prima che lo scrittore si rivelasse al mondo:

21 luglio 1916

Semper in eodem loco.

Aggrappati al pendio, in tane semisotterranee, i miei soldati passano il loro tempo sul suolo, come porci in letargo: dimagrano per questa vita orizzontale e si infiacchiscono. Ma la ragione determinante della mia attuale prostrazione è un’antica, intrinseca qualità del mio spirito, per cui il pasticcio e il disordine mi annientano. Io non posso fare qualcosa, sia pure leggere un romanzo, se intorno a me non v’è ordine. Ho qui tanta roba da vivere come un signore: macchina fotografica, liquori, oggetti da toilette, biancheria: e non mi lavo mai neppure le mani e non bevo neppure un sorso di grappa per non scomporre la disposizione della catinella di gomma e degli altri oggetti disposti sul fondo di una cassa di legno, da birra. Io che mi sono immerso con gioia nelle bufere di neve sull’Adamello, perché esse bufere erano nell’ordine naturale delle cose e io in loro ero al mio posto, io sono atterrito al pensiero che il soffitto del mio abituro sgocciola sulle mie gambe: perché quella porca ruffiana acqua lì è fuor di luogo, non dovrebbe esserci: perché lo scopo del baracchino è appunto quello di ripararmi dalle fucilate e dalla pioggia. Sicché, per non morir nevrastenico, mi do alla apatia. Scrivo lettere e bestemmio le mosche, altra fra le più puttane troie scrofe merdose porche ladre e boje forme del creato. Quale impressione, quanto dolore e orrore la fine del povero Cesare Battisti!

Ho capito insomma grazie a Gadda e alla sua lingua una delle cose più emozionanti che l’arte possa regalare: che anche le ferite immedicabili possono trasformarsi, attraverso un gesto artistico, in un’opera d’arte, e che questo potere salvifico della bellezza e della letteratura si trasferisce anche ai suoi lettori.

Stando invece sui testi di Pasolini, sulle sue poesie, sui suoi romanzi, sui suoi articoli, sulle sceneggiature dei suoi film – trasformate poi in immagini e pittura –

mi è sembrato di vedere sempre e per sempre le radiazioni luminose di un corpo prefigurato e trasfigurato già in vita, riverso in un campo da calcio sterrato.

Sono come un gatto bruciato vivo,

pestato dal copertone di un autotreno,

impiccato da ragazzi a un fico,

ma con ancora almeno sei

delle sue sette vite,

come una serpe ridotto a poltiglia di sangue

un’anguilla mezza mangiata

le guance cave sotto gli occhi abbattuti

i capelli orrendamente diradati sul cranio

le braccia dimagrite come quelle di un bambino

un gatto che non crepa, Belmondo

che “al volante della sua Alfa Romeo”

nella logica del montaggio narcisistico

si stacca dal tempo, e v’inserisce

Se stesso:

in immagini che nulla hanno a che fare con la

noia delle ore in fila...

col lento risplendere a morte del pomeriggio...

La morte non è

nel non poter comunicare

ma nel non poter più essere compresi.

(P.P. Pasolini, “Una disperata vitalità”, in Poesia in forma di rosa, Garzanti, Milano 2015)

Stando ostinatamente sui suoi testi mi è sembrato sempre di sentire due voci in una, quella di un prete e quella di un uomo libero:

Jo i soi un predi e un omp libar

Dos scusis par no vivi.

[…]

Jo i soi un predi e un omp libar

Dos scusis par no essi né veciu né zovin.

[…]

Jo i soi un predi e un omp libar

Par zujà cu ’li cuardis dal mond.

(Io sono un prete e un uomo libero

due scuse per non vivere.

[…]

Io sono un prete e un uomo libero

due scuse per non essere né vecchio né giovane.

[…]

Io sono un prete e un uomo libero

per giocare con le corde del mondo.)

(P.P. Pasolini, “Dansa di Narcìs, II”, in La nuova gioventù. Poesie friulane 1941-1974, Einaudi, Torino 2002)

E che anche nei suoi romanzi e nei suoi articoli si avverte sempre, se si fa silenzio, quella voce sdoppiata: il padre e il figlio, la natura e l’opera d’arte, la vittima e il carnefice. Ma anche il buio e la luce, la violenza e la mitezza, Paolo di Tarso e Paolo di Casarsa, Carlo di Polis e Carlo di Tetis, protagonisti di Petrolio, suo romanzo postumo. Dottor Jekyll e Mister Hyde.

Io so bene, caro Calvino, come si svolge la vita di un intellettuale. Lo so perché in parte è anche la mia vita. Letture, solitudini al laboratorio, cerchie in genere di pochi amici e molti conoscenti, tutti intellettuali e borghesi. Una vita di lavoro e sostanzialmente per bene. Ma io come il dottor Hyde, ho un’altra vita. […] Poiché la mia vita sociale borghese si esaurisce nel lavoro, ma la mia vita sociale in genere dipende totalmente da ciò che è la gente. E dico “gente” a ragion veduta, intendendo ciò che è la società, il popolo, la massa, nel momento in cui viene esistenzialmente (e magari solo visivamente) a contatto con me. [...] Con la vita che faccio io pago un prezzo. È come uno che scende all’inferno. Ma quando torno – se torno – ho visto altre cose, più cose di voi. Non dico che dovete credermi. Dico che dovete sempre cambiare discorso per non affrontare la verità. Allora voglio dirvelo fuori dai denti: io scendo all’inferno e vedo cose che – per ora – non disturbano la vostra pace. Ma state attenti. L’inferno sta salendo da voi. È vero che viene con maschere e con bandiere diverse. […] Ma è anche vero che la sua voglia, il suo desiderio di dare la sprangata, di aggredire, di uccidere, e forte ed è generale. Non resterà per tanto tempo l’esperienza privata e rischiosa di chi ha, come dire, toccato la “vita violenta”. Non vi illudete.

Voi siete, con la scuola, la televisione, la pacatezza dei vostri giornali, voi siete i grandi conservatori di questo ordine orrendo basato sull’idea di possedere e sull’idea di distruggere.

Beati voi che siete tutti contenti quando potete mettere su un delitto la sua bella etichetta. A me questa sembra un’altra delle tante operazioni della cultura di massa. Non potendo impedire che accadano certe cose, si trova pace fabbricando scaffali. (P.P. Pasolini, Scritti corsari, Garzanti, Milano 2015)

E da ultimo il mio corpo ha incontrato la lingua di Testori. Aver deciso, qualche anno fa, di farmi carico delle parole contenute nel primo capitolo de Il dio di Roserio, suo romanzo d’esordio, ha significato per me poter accedere, attraverso quella lingua, alla sua prima intuizione rivelatrice. Perché è proprio in quel

capitolo d’esordio che, attraverso una corsa ciclistica allucinata, Testori mette coraggiosamente in campo la sua lingua sacra, letteraria e già tutta teatrale. Una

sfida segreta tra l’astro nascente del ciclismo Dante Pessina e il suo gregario Sergio Consonni si deforma e si trasforma, nell’arco di cinque capitoli, in un potente apologo sulla natura umana e sulle sue feroci ambizioni.

È Dante Pessina il dio di Roserio, il campione di una piccola società ciclistica – la Vigor – destinato a un certo e luminoso avvenire nelle grandi società di livello nazionale, in virtù delle sue straordinarie doti, agonistiche e muscolari.

“Te set propi un dio, Dante... un dio!”, gli ripete ogni volta il suo presidente. Perché per lui il Pessina “gh’a un mutur in di ciap”. Ma il successo sovente presenta il suo conto. Perché il successo, come diceva il poeta corsaro, è sempre una cosa brutta per un uomo. La gloria della ribalta nazionale verrà conquistata ma a prezzo di dover nascondere per sempre un misfatto che nessuno, a parte lui, potrà mai rivelare. Temendo l’onta del secondo posto e il tradimento del patto che obbliga il gregario a seguire il campione, il braccio del Pessina si è allungato sulla spalla del compagno e la sua mano, spingendolo, l’ha costretto alla polvere del suolo, destinando la sua testa al fragore di un sasso.

Testori decide, con una mossa geniale, di affidare il racconto dell’accaduto non al vincitore ma al suono stordito di un corpo: sarà la voce interiore del gregario ormai istupidito, persa nel delirio di un ricordo scomposto, a farci rivivere quella gara. È

questo il potente e spericolato espediente narrativo messo in campo dal giovane scrittore lombardo, che consentirà al lettore di cogliere subito, in apertura di romanzo – attraverso lampi accecanti di luce – la verità del misfatto. Affrancandola per brevi istanti dalla tenebra e dall’oblio cui sarebbe destinata. Ed è nel capitolo d’apertura di questa prima edizione del romanzo, più che nei successivi capitoli, che l’incendio divampa. Come se lo scrittore di Novate avesse

intenzionalmente appiccato subito il fuoco per verificare poi, nel prosieguo del racconto, la tenuta della sua dismisura.

In questo prologo ogni cosa si muove, si agita, respirando nel parossistico affanno dei ciclisti in gara. Gli occhi del lettore sono costretti a entrare nelle pupille, dilatate dallo sforzo, del Pessina e del suo gregario. Lo sguardo del Consonni uncina ogni cosa, pervaso dalla febbre del suo delirio. Il lago, la montagna, gli alberi, i rami, le foglie, l’intera Natura si alza e si abbassa, sprofonda per poi risalire: come nel dipinto di Boccioni La città che sale. Tutto si stinge per poi prendere fuoco, scolora per tornare ad accecare. L’asfalto che fuma, parafanghi, pedali, lamiere, rifrazioni di acciaio. Le strade, gli spigoli dei palazzi, i mattoni cotti, le piazze. I particolari ingrandiscono fino a fare paura. Un cane che ringhia, il braccio di un ghisa. Si fanno incubo nero pronto a piombare sul collo, sulla maglia bagnata, per poi ridiventare luce bianchissima, vapore sospeso. Il suono improvviso del jazz di un’orchestrina di paese sembra concedere una tregua. Ma è breve illusione. Le ruote delle bici girano indiavolate, non ci si può fermare. E poi i corpi: corpi sconnessi, spezzati dai manubri, sezionati dagli occhi che afferrano lacerti anatomici. Bocche, denti, capelli, fasci muscolari, tendini aguzzi, vertebre scatenate. E ancora: umori, saliva, limoni fra i denti, succhi gastrici. E di nuovo quella montagna che sembra franare scaraventandosi nel lago. E di nuovo quel lago, che appare e scompare. Che è segno di pace. Di fine. Che è letto di pace e di morte. E tutto, ogni cosa, si fa Verbo e sputo – nel nome di un Dio non ancora invocato ma che esplode in bestemmia da strada – tutto s’incarna: fonemi, congiunzioni, sintagmi, reiterati lamenti, interiezioni, lacrime. E poi la caduta, il sangue. E quell’urlo del Pessina che sembra implorare pietà e assoluzione, ripetuto infinite volte come un disco rotto: “L’é stà un sas, Sergio. Un sas!” È come se Testori avesse davvero già fatto proprie le esortazioni del suo maestro Roberto Longhi, che lo inviterà negli anni, assecondando la sua natura trasgressiva, a scardinare i parametri dell’intelligenza e dell’approfondimento solitamente frequentati, per cercare di capire l’arte come i casi della vita. Ma bisognerà attendere il 1968 e la pubblicazione del suo manifesto teatrale – Il ventre del teatro – per capire quello che Testori aveva in testa. È solo leggendo questo scritto che tutto si rivela. Testori mette nero su bianco una serie di pensieri decisivi per il suo futuro, ma anche capaci di illuminare retrospettivamente la sua produzione passata, intrisa di dubbi, crisi, affanni e ostinata ricerca. Fino a far luce anche su quel primo capitolo de Il dio di Roserio, che nelle successive edizioni scomparirà e riapparirà come il lago durante la corsa. Scrive Testori: “Verbalizzare” il grumo dell’esistenza, far sì che la carne si rifaccia “verbo” per verificare le sue inesplicabili ragioni di violenza, di passione e di bestemmia; e ricadere poi, di nuovo, nel suo fango tenebroso e cieco”.

Per l’artista lombardo quando il teatro rimuove la sua sostanza rituale si ritrova in mano “i giochi ammiccanti, spesso malfidi ed idioti, dei canovacci e dei consumi spettacolisti che si merita; consumi determinati ed operati da un’intelligenza che s’è staccata per comodità di lavoro (e di vita meramente sociale, anzi mondana) dalla materia e dal fango (ma anche dall’eventuale luce) del viscere; e quindi, dalla pasta immensa e buia dell’umana vicenda; dell’umano destino”. Perché “il peso eversivo del teatro e proporzionale alla sua capacità di distruggere le condizioni civili (storiche, sociali e politiche) di chi l’accosta, sia leggendolo, sia assistendovi”.

Il teatro deve così immergere il cosiddetto spettatore che partecipa rinnovandolo a quell’arcaico rito “nella parte più buia e indomabile della coscienza, là dove risiede la dialettica che non può essere dialettizzata; la dialettica insormontabile; quella cioè che si presenta dopo che tutte le altre sian parse o, in effetti, sian state sciolte ed esaurite”.

“Il teatro quando se ne tenti la realizzazione pubblica non può essere altro che il dilagare immenso e inarrestabile di una vergogna; e quindi, il verificarsi,

altrettanto inarrestabile e immenso, d’uno scandalo. [...] fino ad arrivare, strato per strato, cecità per cecità, al ganglio del suo viscere; passare, cioè, dal naturalismo alla natura”. E lo strumento di questo arcaico mistero “risiede in una specifica, buia e fulgida, qualità carnale e motoria della parola”.

C’è tutto Testori in quel manifesto. E nell’ultima frase, in quella qualità carnale e motoria della parola, e descritta, come meglio non si potrebbe, la materia verbale di quel primo sconcertante capitolo. Ho capito, solo mettendomi addosso quelle parole e risvegliando quella voce miracolosa, che una forsennata gara ciclistica inaugurava, dunque, nel 1954, una ricerca linguistica che lo stesso Testori, all’epoca, non era ancora in grado di descrivere con questa esattezza. Tanto forse da doversi ritrarre per qualche tempo anche lui dall’agone, come il Pessina nel secondo capitolo, prima di tornare a correre, mulinando le parole come fossero raggi di una bici. Ma per “verbalizzare il grumo dell’esistenza”, per “arrivare al ganglio del suo viscere” non basta più solo una pagina scritta. È un processo che esonda la letteratura. Per arrivare “nella parte più buia della coscienza, là dove risiede la dialettica che non può più essere dialettizzata. era necessario uno spazio rituale condiviso e la compresenza dei corpi vivi. Era necessario che la letteratura si facesse teatro.

Una parte di questo testo è apparsa, in forma diversa, nella prefazione a G. Testori, Il dio di Roserio, Feltrinelli, Milano 2018.

Ora in: aa.vv., Rompere le regole, Utet 2019, che ringraziamo.