Speciale

Accademia Unidee / L’Italia di Mezzo

Uno dei maggiori problemi delle città è che non ci si è mai davvero accordati su cosa sia una città. Il dibattito di geografi, urbanisti, sociologi, antropologi, storici ne ha fatto spesso una questione disciplinare, per cui emergono interpretazioni – quasi tutte condivisibili – che fin dalla fine dell'Ottocento evidenziano aspetti quantitativi, di densità, di infrastruttura, di possibilità offerte, di serendipità.

Ciò detto, la preponderante vulgata europea è tuttavia ben convinta che il territorio sia chiaramente distinto in vaghissime zone dal nome "città", "periferia", addirittura "campagna", "provincia", "montagna"... Sostanzialmente mescolando rozzi nozionismi geografici o ingenue reminiscenze della scuola elementare che nei migliori dei casi provengono dalla favoletta di Esopo e dei due topi (VI secolo a.C.): la città è uguale al centro storico, tutto il resto è periferia (qualcuno talvolta la descrive con "le strade di terra e senza infrastrutture", come in certi film della Wertmüller, senza accorgersi che da Mimì metallurgico sono passati 50 anni e che le città si sono nel frattempo dotate di piani regolatori e conseguenti urbanizzazioni).

Fuori dalla periferia, l'indistinta campagna provinciale – che qualcuno identifica anch'essa come periferica. Il maggiore sconcerto rispetto a questa inusitata superficialità e banalizzazione è che il dibattito sulla città, la periferia e i suoi confini è svolto in questi stessi termini anche da grandi intellettuali contemporanei, politici, architetti famosi, critici, giornalisti, politici. Per tutti, la città equivale più o meno al centro storico, ingloba un territorio più o meno grande di (ex) industrie – che però sono "in periferia", e il resto è "la biodiversità italiana": in questo discorso, il patriottismo emerge come ancora di salvezza e speranza di una costantemente evocata salvezza economica del turismo dell'andar per borghi o del buen vivir per la pensione. Che amarezza.

Il dibattito internazionale su cosa sia la città è ragguardevolmente più interessante. Si badi: non si tratta di esterofilia. In questo dibattito molte delle posizioni più rilevanti sono costruite proprio da cervelli italiani (che non sono nemmeno fuggiti). È tuttavia indubbio che un confronto a più ampio raggio ci abiliterebbe a un più profondo pensiero politico e a un più stimabile posizionamento culturale. Chissà che, nella totale serendipità che Hannerz usa proprio come definizione dell'urbano (Exploring the City: Inquiries Toward an Urban Anthropology, 1980), cercando di capire cosa si dica in giro sulla città contemporanea non si finisca anche per trovarne qualche chiave per immaginarne il futuro.

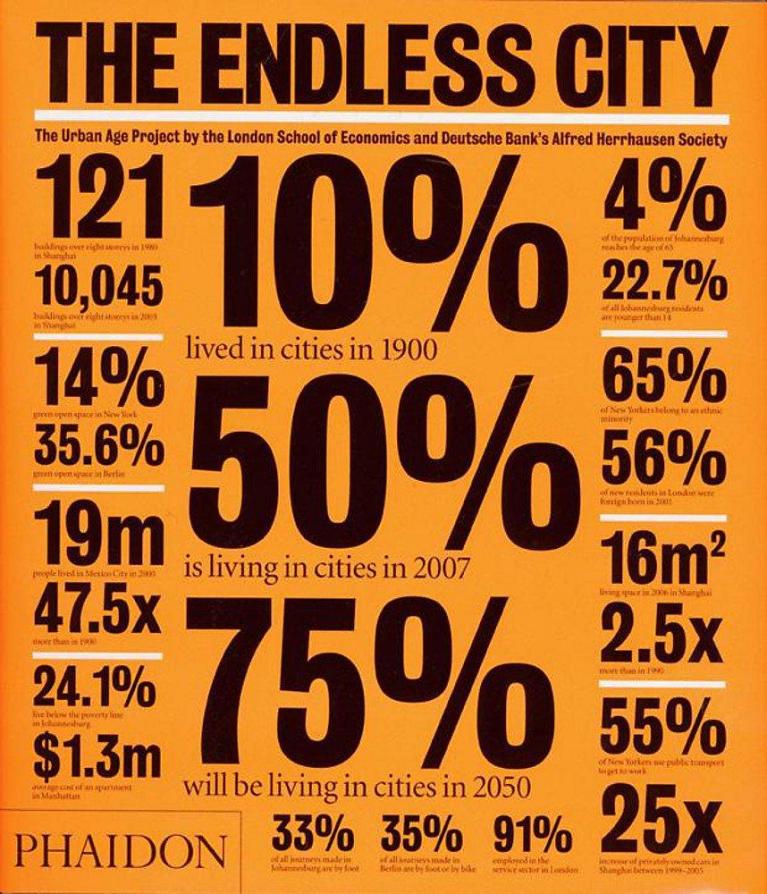

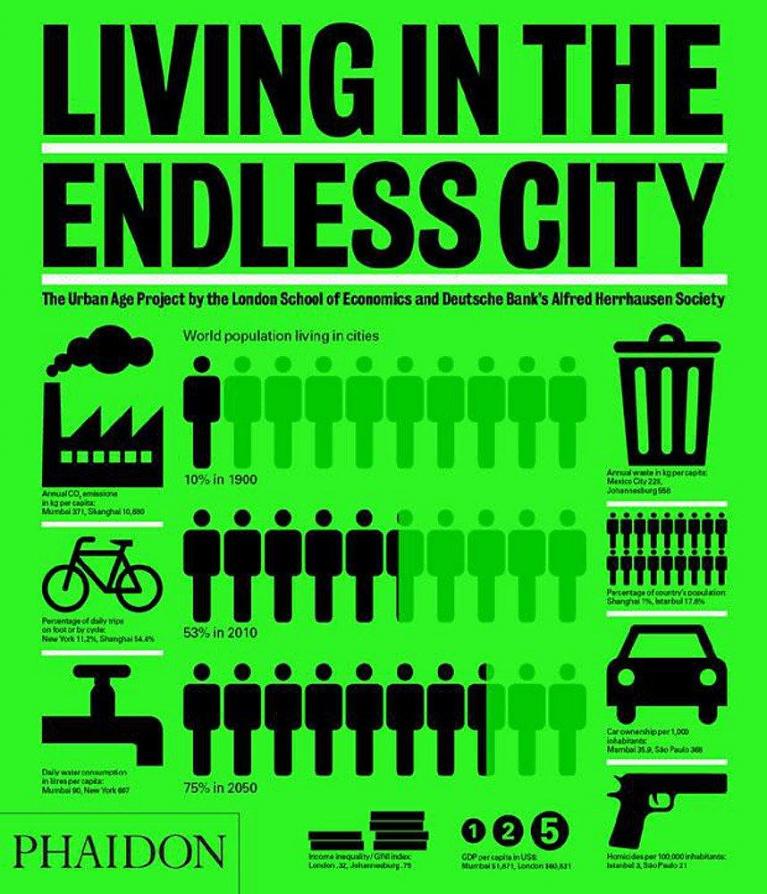

Le posizioni non sono poi molte: tre o quattro (ce ne sarebbero anche di più, ma da qualche parte è meglio cominciare). La prima, quella che ha da tempo (almeno dal 2005) più clamore mediatico, è la lamentatio urbis della London School of Economics e del suo programma di ricerca "Urban Age" finanziato dalla Deutsche Bank e guidato da Ricky Burdett: inizia sempre con una lunga sfilza di dati empirici che sostengono che viviamo in un'epoca urbana, giacché il 60% della popolazione mondiale (o 70 o 80 a seconda delle fonti, delle previsioni e dei criteri adottati), per la prima volta nella storia dell'umanità, vive in città.

La posizione è ampiamente conosciuta e ritenuta pressoché indiscutibile quasi da tutti (con buona pace dei policentristi all'italiana, che rivendicherebbero tuttavia una specificità tutta nostra, e che per via di una storia che inizia con i romani non possiamo essere considerati parte di questo dibattito). Dalle previsioni di Wirth nel suo Urbanism as a way of life (1938) passando per Spengler, Geddes, il demografo Davis e soprattutto le statistiche delle Nazioni Unite, si ritiene che "a volte basta un singolo essere umano per spostare l’ago della bilancia e cambiare il corso della storia. Nel 2007, quell’essere umano nascerà in una città o si muoverà verso una di esse. I demografi che studiano le tendenze urbane lo descriveranno come il momento in cui il mondo sarà entrato in un nuovo millennio, un periodo nel quale, per la prima volta nella storia, la maggioranza delle persone del mondo vivrà nelle città" (UN-Habitat, The state of the world’s cities Report 2007). In questa immaginifica posizione da TED talks, che giustamente si potenzia oggi con lo sdoganamento dell'Antropocene, l'equazione tra città, sviluppo e sostenibilità è fin troppo facile. In questa posizione, cioè: i) tutto dipende dai dati e da come sono raccolti: si tratta di un dibattito squisitamente teorico basato su un artefatto statistico (cosa significa "popolazione urbana"? Castells lo chiamava appunto "empiricismo statistico" – La Question Urbaine, 1972) ma troppo distante dal definire una più variegata e diffusa "condizione urbana"; ii) si è pressoché convinti che – come sosteneva Wirth – la città sia chiaramente definibile e semplificabile in confini socio-spaziali, definendo la città secondo logiche di maggiore o minore concentrazione, opponendo urbano e rurale e dimenticandosi che le forme di urbanizzazione che derivano dal capitalismo sorpassano tali confini in processi di adattamento, connessione e trasformazione (su questo punto la versione di Boltanski e Chiapello è fin troppo chiara – Le nouvel esprit du capitalisme, 1999).

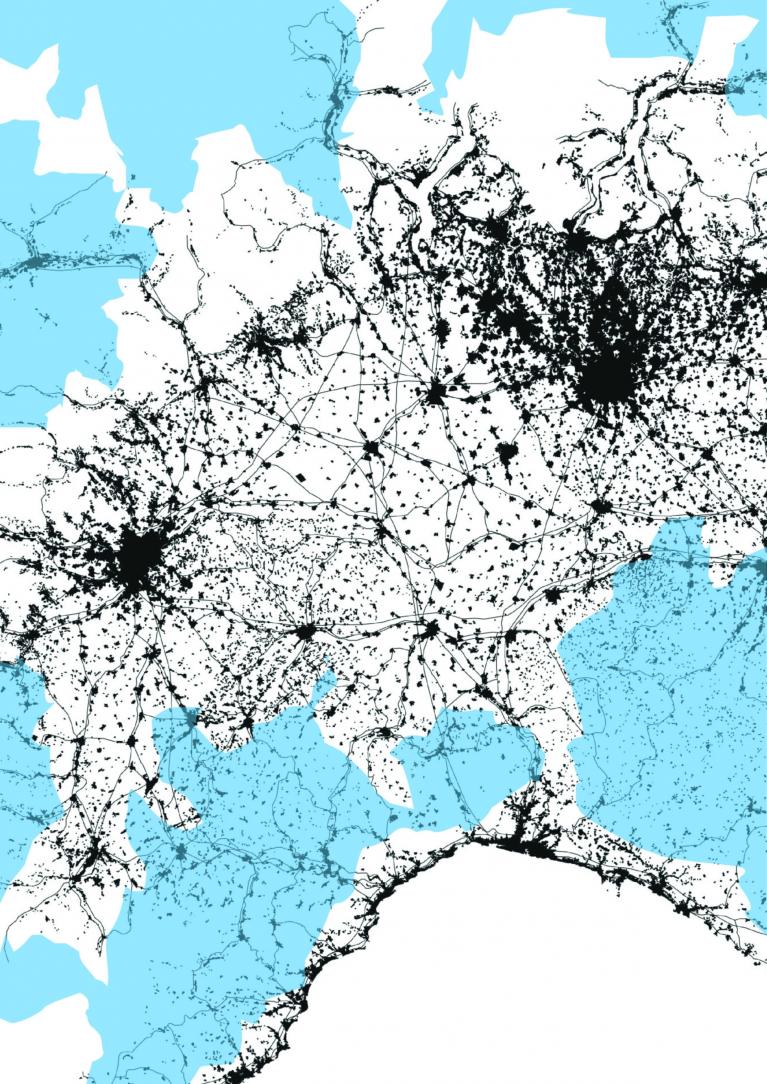

Queste stesse obiezioni a una pur piuttosto condivisibile ipotesi di "epoca urbana" (che del resto influiscono anche nel nostro paese in tutti i discorsi manichei su città e campagna) sono formulate da due fra i maggiori studiosi al mondo della città, ovvero Neil Brenner e Christian Schmid, che nel 2014 pubblicano un famosissimo articolo ("The ‘Urban Age’ in Question") che a partire da queste critiche avvia anche un secondo posizionamento rispetto alla città contemporanea, decisamente più interessante, la "Planetary Urbanization", che è anche una piattaforma di ricerca con base ad Harvard. Secondo questo approccio, la contemporaneità va osservata nella sua processualità: non esistiamo in quanto "forme organizzate e confinate socio-spazialmente" (le "città") ma "abitiamo" il mondo nella forma di una "condizione urbana" comune. L'urbanizzazione, cioè, è un processo storico e dinamico, che assume forme e modalità diverse nello spazio e nel tempo, non è una forma universale (come già sosteneva Lefebvre nel 1970 - La révolution urbaine). Anche dal punto di vista insediativo, non è possibile adagiarsi su una forma univoca, ma è invece necessario osservare il polimorfismo della condizione urbana, ben più ampio e variabile della logica classica di concentrazione e prossimità.

È necessario “superare la radicata tendenza metodologica, di concentrarsi sulle agglomerazioni, le zone densamente abitate (città, regioni metropolitane, le mega-città regionali, ecc.) dove si raggruppano popolazioni, attività economiche e sistemi infrastrutturali”. In questo modello, “il campo non-urbano viene semplicemente interpretato come uno spazio vuoto, come un fuori indeterminato che serve a demarcare la condizione urbana da un suo supposto ‘altro’ oltre-urbano o rurale. Tuttavia nella storia del capitalismo moderno questo terreno non è mai stato né vuoto né disconnesso dai processi di agglomerazione; è di fatto evoluto dinamicamente attraverso una rete complessa e che si infittisce continuamente di connessioni economiche, sociali ed ecologiche legate ai cuori della concentrazione urbana, in tutte le zone dell’economia del mondo”. In breve, non c’è più “un fuori” del mondo urbano, perché quel che si considera “non-urbano” è già ampiamente interiorizzato dai processi di urbanizzazione estesi su scala planetaria.

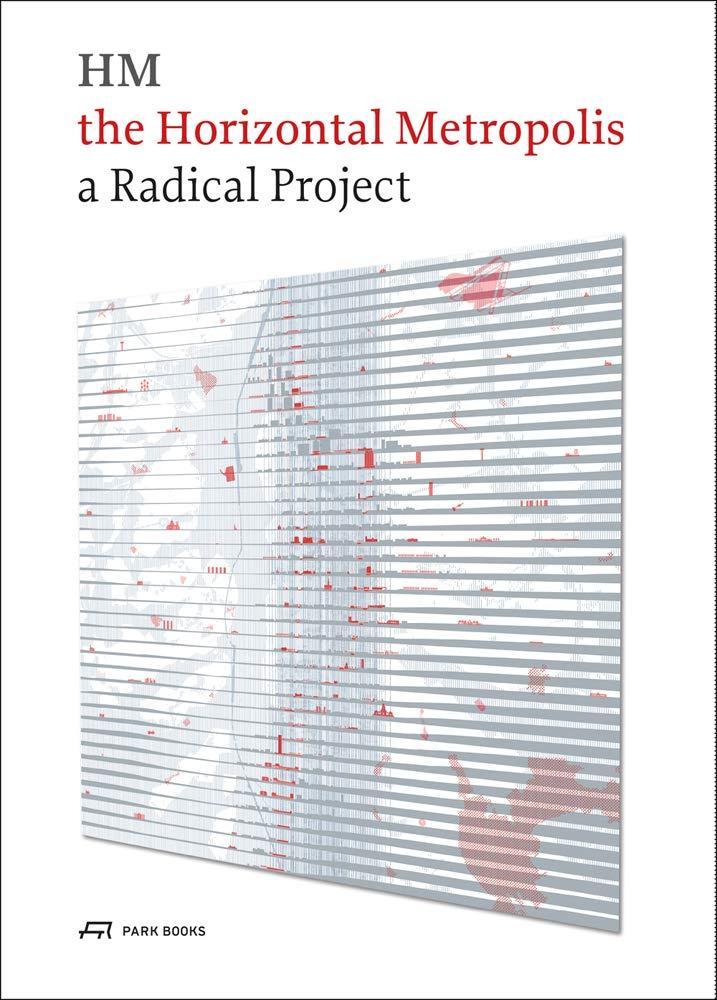

Una terza posizione nasce invece in Europa, largamente teorizzata in Italia, ed è quella che oggi possiamo definire come “Metropoli Orizzontale”. Studiando la produzione del territorio e della città dal punto di vista socio-economico, ci si accorge negli anni 80 come non sia più propriamente possibile parlare di “città” e “campagna”, ma che quell’idea di “campagna urbanizzata” che già osservava Giacomo Becattini negli anni 70 si era trasformata in altro: non si tratta più – o non solo – di una certa “suburbanizzazione” come quella dello sprawl californiano, ma di una città vera e propria: se ne accorgono a Venezia e studiando il Veneto (La città diffusa, a cura di Francesco Indovina, 1990), ma subito la riflessione assume una dimensione nazionale e, presto, europea. L’idea che il territorio europeo sia costruito e si sviluppi attraverso una successione di continuità che ammette differenze e gerarchie, ma che promuove una comune idea di “abitare urbano” è quella che permea, appunto, il discorso sulla “Horizontal Metropolis” di Paola Viganò. Interpretazione del contemporaneo e progetto di futuro allo stesso tempo, la metropoli orizzontale è tale soprattutto perché comune è la (nuova) questione urbana: mobilità, sostenibilità, disuguaglianza: se l’urbanistica ha delle responsabilità nei confronti del futuro, è di questo territorio che si deve occupare e queste sono le questioni contemporanee che deve risolvere (Bernardo Secchi, La città dei ricchi, la città dei poveri, 2014).

Un dibattito italiano

Queste sono tre delle maggiori posizioni in circolazione sulla città. C’è poi chi si concentra sull’osservazione dei flussi, chi propone una riflessione sull’automazione urbana quasi come forma di post-marxismo urbano, chi riflette su nodi e reti. Di sicuro, però, nessuno s’immagina, a livello internazionale, di occuparsi di città utilizzando categorie obsolete come quelle descritte in apertura.

Va anche detto che il dibattito italiano si concentra invece da qualche tempo su una divisione spaziale di natura statistica, basata su fonti quantitative e qualitative piuttosto raffinate, che definisce una larga percentuale del territorio come “aree interne” (grazie alla vincente strategia omonima e all’operoso lavoro di Fabrizio Barca). È un territorio che Manlio Rossi Doria descriveva con l’immagine “della polpa e dell’osso”, che lasciava capire molto bene come l’interdipendenza sia una delle chiavi dell’urbanizzazione contemporanea. Sulle aree interne si è detto e scritto molto, anche su queste pagine. Non si tratta certamente di pionieri dei borghi o di ideologici affezionati a nostalgiche montagne: la strategia per le aree interne è cosa seria, politica acuta che lavora trasversalmente su tutto il Paese.

A questi ragionamenti si affianca invece una molto meno attenta riflessione sulle cosiddette “città metropolitane”. Tutta un’altra cosa, perché non si parte più da principi demografici o qualitativi più o meno condivisibili, ma da una sovradeterminazione di tipo amministrativo che ben poco ha a che vedere con un pensiero solido sulle città e i fenomeni di urbanizzazione. C’è chi ragiona, in ultimo, sui territori intermedi. Sempre di più, quelli che lo fanno, anche se i caratteri di questa “intermediazione” sono naturalmente piuttosto diversi tra i vari gruppi.

La posizione più generativa non è di certo quella geografica. “L’Italia di mezzo”, è lo spazio a urbanizzazione diffusa compreso tra le aree interne e le aree metropolitane, uno spazio “provinciale” oggi poco rappresentato e in gran parte escluso dall’agenda politica nazionale. L’Italia di Mezzo non è un territorio monolitico. Dinamiche sociali, modelli economici, geografie fisiche, società e modi dell’abitare sono diversi. Li accomuna un futuro incerto, segnato da dinamiche sociali come l’invecchiamento o l’abbandono ma anche dalla grande debolezza di visione e di progettazione strategica sostenibile. Un territorio segnato spesso anche dalla ridefinizione dei soggetti intermedi, con la presenza molecolare di rilevanti vivacità minori e associazionismi. Ne hanno parlato Arturo Lanzani e Francesco Curci (“Le Italie in contrazione, tra crisi e opportunità”, in De Rossi A., Riabitare l’Italia.

Le aree interne tra abbandoni e riconquiste), ma ne abbiamo anche scritto insieme a Cristiana Mattioli in tre libri (“L’Italia di mezzo dei territori distrettuali. Casi estremi di trasformazione”, in Bianchetti (a cura di, 2019), Territorio e Produzione; “Welfare: l’impresa membrana. Le medie imprese dell’Italia di Mezzo come soggetto intermedio” in Cerruti But, Kercuku, Mattioli, Setti, Vassallo (a cura di, 2021), Nuovi immaginari. L’impresa come dispositivo urbano; Mattioli (2020), Mutamenti nei distretti. Produzione, imprese e territorio, a partire da Sassuolo). Le prospettive che i territori intermedi offrono al ripensamento dell’urbanizzazione sono ampie e non si limitano certo a quelle offerte dalle cosiddette “città intermedie” (altra definizione che in verità risente ancora una volta della banalizzazione demografica di matrice feudale che abbiamo visto essere non solo fallace ma persino obsoleta, incapace di leggere la contemporaneità).

Anzitutto perché in Europa ci sono più Biella, Dijon o Burgos che non Milano, Parigi o Madrid.

E poi perché è proprio da quell’assenza di politiche, da quella – spesso – difficoltà a immaginare il futuro, da quella necessità di ripensamento entro una dimensione globale, da quelle dimensioni di invecchiamento della popolazione, di affaticamento rispetto al welfare, di ripensamento del fenomeno produttivo, di ricostruzione degli spazi della conoscenza e della cultura, di fermento del terzo settore che è concretamente possibile progettare le risposte alle questioni urbane contemporanee: cosa significa spostarsi oggi? Come avviare una rinnovata e sostenibile relazione con l’ambiente? Come trasformare differenza e disuguaglianza in opportunità per nuovi diritti alla città?

Territori intermedi, aree metropolitane e aree interne.

La città mediale

Qualcosa, in questo “ritorno alle città intermedie”, è però cambiato: lo “Stato di Eccezione” dell’emergenza sanitaria sta accelerando i processi di urbanizzazione e, con essa, si stanno assottigliando molto rapidamente le differenze tra diverse condizioni di urbanità, mettendo in luce nei territori occidentali un elemento molto semplice, da tempo presente, e di incredibile rilevanza: questa nuova forma di urbanizzazione accelerata procede attraverso la sovrapposizione tra la dimensione digitale e quella fisica.

Per quanto le possibilità di movimento si siano rarefatte, studiare e lavorare da casa muta radicalmente le geografie dei consumi, ricostruisce economie di prossimità del tutto inattese, ridistribuisce la ricchezza, indebolisce la polarizzazione metropolitana che caratterizza l’Europa contemporanea. È un territorio più democratico. Non solo. Nel momento in cui la pulizia dell’aria dei centri urbani è stata presumibilmente agli stessi livelli di com’era prima della rivoluzione industriale, e in una condizione di reclusione in spazi poco adatti ad accogliere una complessità esistenziale come quella attuale, si è compreso fino a che punto la città può stare stretta. Gli standard domestici della densità urbana europea non sono affatto in grado di risolvere le necessità umane e sociali della situazione emergenziale, e l’accesso allo spazio aperto e alla natura è impedito. Si invidia la “città diffusa”, si cerca un territorio intermedio tra la densità soffocanti degli appartamenti metropolitani e l’isolamento delle selvagge aree interne: dove poter abitare una condizione urbana e tuttavia godere anche di una più profonda libertà del corpo.

Ecco la città mediale: un territorio ibrido in cui la qualità della vita non dipende solamente da quanto veloce sia la connessione, ma neanche solamente dalla quantità e tipo di spazio esterno e domestico di cui possiamo approfittare: è l’ibridazione delle due modalità a generare il benessere. Per dirlo con Appadurai, le “capacità di aspirare” sono più ampie in questi territori che nella città del Novecento: l’accesso all’urbano è mediato da dispositivi digitali, mentre la giustizia spaziale dipende in larga parte dal capitale spaziale, assai più ricco fuori che dentro il tessuto denso metropolitano. “Mediale” non solo per la sua dipendenza dalla mediazione tecnica, ma anche perché rappresenta la maggioranza dei territori europei e infine perché coincide in gran parte con i territori intermedi.

Il progetto di cui la città mediale ha bisogno non può tuttavia fondarsi sul lascito dell’urbanistica classica: per rispondere alle pressanti domande della questione urbana contemporanea dobbiamo riformulare non solo il linguaggio ma anche gli strumenti e le relazioni con gli attori di questo territorio mediale. Mobilità e accessibilità, questione ambientale e rapporto con il costruito, disuguaglianza e partecipazione, welfare e produzione richiedono nuove definizioni, un nuovo vocabolario e un nuovo pensiero.

Emergono almeno due principali linee di lavoro: prima di tutto lo spazio. Non solo perché lo spazio è il fulcro dello sviluppo territoriale, ma soprattutto perché è l'aspetto principale che determina la differenza tra territori metropolitani e mediali. Se la qualità della condizione urbana dipende principalmente dal capitale spaziale, questo deve essere adeguatamente progettato, tenendo in considerazione la sua specificità. In secondo luogo il dibattito sulla Tecnica. La centralità dei dispositivi e della loro connessione con lo spazio genera un territorio intensamente mediato in cui l’automazione ha un profondo impatto sia sugli individui che sulla comunità. Per contrastare le distopie di una società automatica e immaginare la nuova città, l'urbanistica dovrà trovare nel progetto una nuova sintesi spaziale e linguistica.