Speciale

Mirandola, 7/10 Giugno 2018 / L'unica verità del sequestro Moro

Quest’anno dal 7 al 10 giugno l’appuntamento è con la seconda edizione del Memoria Festival, promosso dal Consorzio per il Festival della Memoria in collaborazione con Giulio Einaudi editore. Nei prossimi giorni pubblicheremo alcuni scritti di approfondimento sui temi di cui si discuterà durante il Festival, in compagnia di numerosi protagonisti italiani della cultura, del pensiero e dello spettacolo.

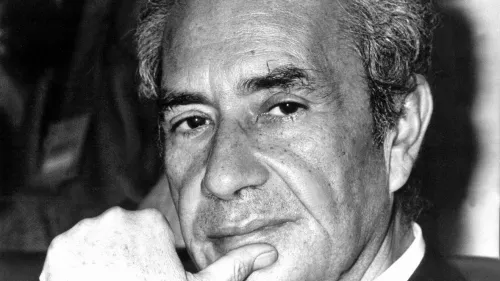

Miguel Gotor sarà al Festival il 10 giugno alle 15.30, Giardino di Pico.

In Italia l’anno 1978 è stato il più tormentato della decade dei Settanta, il decennio più lungo del secolo breve. Il sequestro e l’uccisione del leader della Democrazia cristiana Aldo Moro ne costituì senza dubbio l’evento culminante. Dal momento del rapimento, avvenuto il 16 marzo, iniziarono i 55 giorni più travagliati della storia della Repubblica, in cui l’angoscia per la sorte dell’ostaggio, il timore di uno sfaldamento delle istituzioni, le polemiche scaturite dalle decisioni del governo di non trattare pubblicamente con i brigatisti per non cedere al loro ricatto, l’alternarsi delle lettere del prigioniero e dei comunicati dei terroristi, il susseguirsi di una catena di gambizzazioni e omicidi che sembrava non avere fine, lasciarono il posto a un muto sgomento, quando, il 9 maggio, il cadavere di Moro fu abbandonato nel cuore di Roma, «acciambellato in una sconcia stiva», come scrisse il poeta Mario Luzi. Lo stesso giorno in cui moriva anche Peppino Impastato, un giovane siciliano militante in Democrazia proletaria che aveva osato denunciare da una radio privata i condizionamenti e i delitti della mafia.

Questo tragico scenario si proiettava sullo sfondo di un Paese smarrito, che giungeva a quell’epilogo sfibrato da dieci anni intensi, pieni di speranze e di tempeste, caratterizzati da una profonda modernizzazione dei costumi e da un’elevata partecipazione civile, ma anche scosso da una grave crisi economica e ferito dall’avanzare della violenza politica diffusa nelle piazze e tra i giovani e dal terrorismo. In quell’Italia, in preda alla paura e all’incertezza, in quella cupa stagione in cui si andava al cinema per vedere Grease e in discoteca per ballare sulle note di Alan Sorrenti, tutto il resto sarebbe passato in secondo piano: le dimissioni del presidente della Repubblica Giovanni Leone, al termine di una velenosa campagna di stampa, l’elezione alla massima carica dello Stato del socialista Sandro Pertini, la morte di Paolo VI, il brevissimo regno di papa Albino Luciani e l’elevazione al soglio pontificio, per la prima volta dopo oltre 400 anni e 44 predecessori italiani, di un papa straniero, il polacco Karol Wojtyla, destinato a un duraturo e significativo pontificato.

Il 16 marzo 1978, il giorno in cui il Parlamento doveva votare la fiducia al nuovo governo guidato da Giulio Andreotti che, per la prima volta dal 1947, avrebbe avuto il sostegno esterno del Pci, le Brigate rosse rapirono in via Fani Aldo Moro, allora presidente del Consiglio nazionale della Dc, e trucidarono i cinque uomini della sua scorta (Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizzi).

Quel giorno entrarono in azione almeno una decina di brigatisti che sarebbero stati arrestati tutti – l’ultima, Rita Algranati, nel 2004 – tranne Alessio Casimirri, tuttora latitante in Nicaragua. Alcune testimonianze oculari attestarono la partecipazione all’agguato anche di due individui su una moto Honda mai identificati, una presenza però sempre negata dai brigatisti.

Ancora una volta nella storia nazionale, un atto di efferata violenza segnava il cambiamento di una fase politica. In quella tiepida mattina romana che già anticipava una primavera rosso sangue, mentre, il presidente del consiglio incaricato Andreotti, raggiunto dalla notizia del rapimento di Moro, era aggredito da una scarica di conati di vomito, iniziavano i 55 giorni più bui della storia della Repubblica.

Se i brigatisti avessero voluto uccidere Moro e basta, lo avrebbero fatto già il 16 marzo, insieme con la scorta. In realtà l’obiettivo della loro «propaganda armata» era più raffinato: eliminare l’ostaggio dopo avere destabilizzato il quadro politico e istituzionale mediante il suo rapimento, funzionale a distruggerne l’immagine sul piano civile e morale affinché il suo progetto di allargamento della base democratica dello Stato non avesse eredi.

Il governo, con il sostegno del Pci, respinse con fermezza qualsiasi trattativa pubblica sin dalla giornata del 16 marzo secondo un doppio principio: il rifiuto di accettare un eventuale scambio di prigionieri, cedendo così al ricatto imposto dai brigatisti dopo avere ucciso cinque servitori dello Stato; la rinuncia a compiere qualsiasi atto che potesse implicare un riconoscimento giuridico delle Br in qualità di forza combattente poiché ciò avrebbe significato legittimare la violenza armata come metodo ordinario di lotta politica e propiziare nuovi sequestri.

Come i brigatisti avevano preventivato, le lettere che il prigioniero cominciò a spedire ai suoi famigliari, al papa Paolo VI e ai principali uomini politici italiani e autorità dello Stato produssero l’effetto di destabilizzare il quadro politico e istituzionale aprendo un lacerante dibattito tra le ragioni della fermezza e quelle della trattativa, che fece da corollario alla non meno insidiosa discussione se quelle missive fossero autentiche o estorte con la violenza.

In verità i due schieramenti si rivelarono assai più stratificati e ondeggianti di quanto allora si volle fare credere all’opinione pubblica. A intorbidire le acque, concorse la presenza in entrambi i fronti di quanti disprezzavano Moro e la sua politica di accordo con i comunisti al punto da guardare con cinica indifferenza alla sua scomparsa. Per tale ragione tra i sostenitori della fermezza pubblica si nascosero anche quanti preferirono interpretare quella posizione come lo stare fermi in attesa passiva degli eventi, avendo ben compreso che così facendo – scegliendo di non scegliere o limitandosi a compiere operazioni di parata – si sarebbero liberati una volta per tutte di una presenza divenuta troppo ingombrante. Moro, infatti, era destinato quasi sicuramente a diventare capo dello Stato nell’autunno 1978, a coronamento dell’accordo raggiunto tra la Dc e il Pci, un’intesa foriera di ulteriori sviluppi che lo avrebbero visto nel ruolo di supremo garante istituzionale.

Senonché, anche tra i seguaci della trattativa pubblica, in particolare tra gli esponenti del movimento extra-parlamentare, si celavano quanti, soffiando sul fuoco della necessità di un negoziato palese che portasse allo scambio dei prigionieri e a un riconoscimento delle Br, offrivano una comoda sponda all’iniziativa brigatista, alimentando un prevedibile irrigidimento tra le parti che avrebbe portato alla soppressione dell’ostaggio.

L’esecutivo e l’antiterrorismo, supportato da un esperto statunitense, Steve Pieczenick, inviato sullo scenario di crisi dal Dipartimento di Stato, adottarono una strategia a tre livelli. Sul piano politico, quello pubblico e propagandistico, sostennero la linea della fermezza.

In via riservata attivarono un canale di comunicazione con il mondo brigatista (così come consigliato da Pieczenick), da affidare a un intermediario, il quale doveva avere le seguenti caratteristiche: «intelligente, credibile per le Br, sofisticato dal punto di vista psicologico e ideologico, esperto nel negoziare, capace di subire un trattamento offensivo, paziente» e che bisognava essere pronti a sconfessare, se necessario. Il nome di questa figura non è stato mai reso noto dalle autorità, ma è un dato di fatto che nei giorni successivi alla stesura di tale profilo l’ex leader di Potere operaio Franco Piperno fu coinvolto in un’iniziativa volta ad aprire un canale di comunicazione con le Brigate rosse grazie ai suoi pregressi rapporti con i brigatisti Valerio Morucci e Adriana Faranda, i quali avevano entrambi militato in Potere operaio. Il vicesegretario socialista Claudio Signorile, che informò le più elevate autorità di sicurezza di quanto stava avvenendo, ebbe almeno una decina di incontri con Piperno e con Lanfranco Pace, anche lui ex dirigente di Potere operaio, il quale ha testimoniato che nel novembre 1977, dunque alla vigilia del sequestro Moro, aveva partecipato a una serie di «seminari riservati» con una quindicina di militanti brigatisti della colonna romana. Gli incontri tra Signorile, Piperno e Pace ebbero l’obiettivo di stabilire quali fossero le effettive richieste dei sequestratori per liberare l’uomo politico: in particolare vollero accertare se fosse sufficiente concedere la grazia a un detenuto ammalato che non si fosse macchiato di reati di sangue, di cui un comitato di giuristi vicini al Psi, guidato da Giuliano Vassalli, aveva nel frattempo individuato il profilo. Una posizione di apertura su cui si erano attestati anche la prima e la seconda carica dello Stato, ossia il presidente Giovanni Leone e quello del Senato Amintore Fanfani. L’ostaggio venne certamente informato di questo tentativo perché ne accennò con trepidazione in una delle sue lettere dalla prigionia.

Sul piano segreto, dopo avere consultato il 3 aprile i segretari dei partiti di maggioranza e quindi anche Berlinguer che diede il suo assenso, il presidente del Consiglio Andreotti si disse disponibile a pagare un riscatto per ottenere la liberazione di Moro, senza che ulteriori eventuali contenuti della trattativa occulta con i rapitori siano mai emersi, se non in modo indiziario (ad esempio, l’espatrio all’estero di un brigatista coinvolto nell’agguato di via Fani invece che il suo arresto). Oggi sappiamo con certezza che la raccolta di questa somma coinvolse la famiglia pontificia e Paolo VI in persona, legato a Moro sin dai tempi della Fuci. Occorre anche notare che, proprio durante il sequestro, Casimirri, presente con sua moglie in via Fani e appartenente a un’influente famiglia di cittadini del Vaticano, venne fermato dalle forze dell’ordine, ma rilasciato. Egli si rese uccel di bosco esattamente il giorno prima di essere raggiunto da un mandato di cattura dell’autorità giudiziaria romana come appartenente alle Brigate rosse, anche se fu imputato del caso Moro soltanto a partire dal 1987, quando ormai era cittadino nicaraguense.

Col passare dei giorni l’operazione Moro rivelò una duplice dimensione simile a un gomitolo che invece di sciogliersi si ingarbugliava sempre di più per il ferino e crudele movimento di forze ed energie contrapposte: procedette come un normale sequestro di persona, seguendo le tecniche e le modalità ricattatorie di questo tipo di reato allora assai diffuso in Italia. Tuttavia, in ragione della qualità dell’ostaggio, ebbe anche un rilievo spionistico-informativo, funzionale a raccogliere notizie segrete o riservate riguardanti la sicurezza nazionale e atlantica dello Stato.

Ciò avvenne attraverso l’espediente mediatico del «processo al regime democristiano». Gli originali di questo interrogatorio (il «memoriale») sono a tutt’oggi scomparsi, mentre si sono recuperate, ufficialmente soltanto nel 1990 dentro l’intercapedine di un covo brigatista a Milano già perquisito una prima volta nell’ottobre 1978 dalle forze dell’ordine e da allora rimasto sotto sequestro giudiziario, delle fotocopie dei manoscritti, certamente incomplete, ma di sicuro autografe di Moro. Il tardivo ritrovamento di queste carte, avvenne soltanto dopo la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda, ma l’interrogatorio risultò tagliato delle parti riguardanti, fra le altre cose, la fuga di Herbert Kappler, il golpe Borghese e il conflitto arabo-israeliano, incluso l’accordo di intelligence dell’ottobre 1973, cui peraltro l’ostaggio aveva accennato più volte in modo criptico in alcune lettere inviate a selezionati e informati destinatari. Si trattava di una serie di vicende intorno alle quali nel 1978 erano in corso delicate inchieste giudiziarie che coinvolgevano i vertici militari e dei servizi segreti italiani e stranieri (ad esempio il processo Borghese e quello relativo ad «Argo 16»). Di conseguenza le parti espunte riguardavano dei fatti ancora aperti sul piano giudiziario (di cui la conoscenza delle rivelazioni di Moro nel 1978 avrebbe potuto condizionare l’esito) oppure episodi relativi ai rapporti internazionali dell’Italia con Paesi amici, ad esempio con la Germania ovest, Israele, la dirigenza palestinese, tutelati da un vincolo di segretezza che si svolgeva lungo il tagliente filo della ragione di Stato. Quella ragione di Stato cui Moro aveva fatto esplicito riferimento nella sua prima lettera a Francesco Cossiga il 29 marzo, laddove aveva spiegato che «nelle circostanze sopra descritte entra in gioco, al di là di ogni considerazione umanitaria che pure non si può ignorare, la ragione di Stato. Soprattutto questa ragione di Stato nel mio caso significa [...] che io mi trovo sotto un dominio pieno e incontrollato, sottoposto a un processo popolare che può essere opportunamente graduato [...] con il rischio di essere chiamato o indotto a parlare in maniera che potrebbe essere sgradevole e pericolosa».

Alla luce di questo drammatico contesto, una giornata decisiva del sequestro Moro fu il 18 aprile 1978, quando, a pochi minuti l’uno dall’altro, avvennero due episodi altamente destabilizzanti. Una fuga d’acqua, volutamente provocata da una mano ancora ignota, fece scoprire il covo di via Gradoli, abitato da Mario Moretti, ossia da colui che stava interrogando l’ostaggio. Il nome di Gradoli, un paese in provincia di Viterbo, era emerso già il 2 aprile nel corso di una seduta spiritica organizzata da un gruppo di professori bolognesi, fra cui Romano Prodi, Alberto Clò e Mario Baldassarri. Le indagini avrebbero dimostrato che la polizia già il 18 marzo aveva interrogato gli occupanti dell’abitazione adiacente il covo di via Gradoli. L’appartamento in quei giorni era abitato da un’informatrice della polizia e dal suo sedicente fidanzato che, soltanto negli anni Novanta, dopo lo scandalo dei fondi neri del Sisde, si sarebbe scoperto essere stato nel 1978 domiciliato presso uno studio commercialista collegato a diverse società immobiliari di copertura dei servizi situate nello stesso immobile e in via Gradoli.

L’espediente investigativo della seduta spiritica, comunemente utilizzato dalle forze di polizia per nascondere le origini delle informazioni, sarebbe servito a coprire una fonte che, a rischio della sua stessa vita, stava segretamente collaborando con le autorità e che voleva, per ragioni politiche più che umanitarie, determinare il fallimento dell’operazione Moro, ma non l’arresto di Moretti e degli altri brigatisti, i quali restavano dei «compagni che sbagliano», comunque da salvaguardare.

Sempre il 18 aprile un comunicato apocrifo, realizzato da un abile falsario legato alla banda della Magliana e in rapporti con i servizi segreti italiani, di nome Antonio Chichiarelli, annunciava che il cadavere di Moro giaceva nei fondali del lago della Duchessa, in Abruzzo. Oggi, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dal magistrato Claudio Vitalone, assai vicino ad Andreotti, nel corso del processo per l’omicidio del giornalista Carmine Pecorelli che vedeva entrambi imputati, sappiamo che le forze dell’antiterrorismo confezionarono il falso comunicato per ottenere una prova dell’esistenza in vita di Moro, un elemento necessario al proseguimento della trattativa. In effetti, le Brigate rosse, per smentire il comunicato, vennero costrette a divulgare il 20 aprile una foto dell’ostaggio che sorreggeva una copia de «la Repubblica» del 19 aprile e indicarono in «Andreotti e i suoi complici» i veri autori del depistaggio, cogliendo dunque nel segno.

Il falso comunicato servì assai probabilmente anche ad accreditare presso il Vaticano la figura di Chichiarelli, che ne era l’autore, come intermediario segreto, affinché il riscatto raccolto dal papa non finisse nelle mani dei brigatisti a finanziare la lotta armata, bensì in quelle di un personaggio controllato dagli apparati dello Stato anche se legato alla criminalità comune. Il piano del governo e dell’antiterrorismo fallì perché il Vaticano dovette subodorare l’inganno e non consegnò il denaro. L’accaduto, però, indusse Paolo VI a rivolgere il 22 aprile un accorato appello «agli uomini delle Brigate rosse» affinché rilasciassero Moro «senza condizioni». Evidentemente perché quelle fino ad allora pattuite si erano rivelate mendaci e fosse possibile così riallacciare i fili di una trattativa non con degli impostori abilmente orchestrati, ma con quanti effettivamente detenevano il prigioniero.

La realtà dei fatti attesta che ogni sforzo del papa, capo di uno Stato estero impegnato in un duro quanto nascosto scontro con il governo italiano che mal tollerava quell’ingerenza umanitaria i cui effetti destabilizzanti avrebbero avuto sanguinose ricadute sulle forze dell’ordine e sui cittadini italiani, fu inutile, come rivelano le ultime struggenti lettere di Moro alla moglie Noretta: «Vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo [...]»; «Ora improvvisamente, quando si profilava qualche esile speranza, giunge incomprensibilmente l’ordine di esecuzione». Incomprensibilmente.

E già. Gli ultimi giorni di Moro rimangono oscuri non soltanto per delle evidenti incongruità presenti nelle versioni fornite dai sequestratori, ma anche perché l’ostaggio (che aveva maturato una certa esperienza della vita e degli uomini) in diverse lettere e in una lunga e articolata parte del memoriale si mostrò certo di essere a un passo dalla liberazione tanto da spingersi a ringraziare i brigatisti per il loro atto di magnanimità («io desidero dare atto che alla generosità delle Brigate Rosse devo, per grazia, la salvezza della vita e la restituzione della libertà»).

Rispetto alla versione ufficiale accertata in numerose inchieste giudiziarie (l’ultima delle quali è tuttora in corso mentre una nuova Commissione di inchiesta parlamentare ha indagato in questa legislatura) e in seguito ribadita in alcuni libri di memorie scritti dai brigatisti, la trepidazione dimostrata in quelle ore dagli ambienti della famiglia pontificia, da autorevoli ed esperti esponenti politici e dallo stesso prigioniero apparirebbe sul piano logico del tutto ingiustificata, ma evidentemente rinvia a un’altra dimensione della storia rimasta occulta.

Proprio nelle ore finali si consumò un ultimo episodio del negoziato segreto che coinvolse quella parte di intelligence nazionale rimasta sino alla fine leale a Moro, funzionale a completare l’articolato «pacchetto» della trattativa portata avanti sino a quel momento per ottenere in cambio la liberazione dell’ostaggio: il denaro raccolto da Paolo VI e dalla famiglia pontificia, lo scambio «uno contro uno» di un brigatista malato, individuato nei primi giorni di maggio in Paola Besuschio e/o Alberto Buonoconto, e, appunto, il rilascio di tre militanti della Raf, detenuti nelle carceri jugoslave, che sarebbero dovuti essere liberati dal maresciallo Josip Tito grazie all’intermediazione dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Il piano prevedeva la loro consegna all’ammiraglio Fulvio Martini, vicecapo dei servizi segreti militari, che proprio la mattina del 9 maggio raggiunse la località in provincia di Belgrado ove essi erano detenuti, il quale li avrebbe fatti imbarcare su aereo per Beirut, sotto l’egida del colonnello Giovannone.

Il fallimento di questi negoziati riservati o segreti, che coinvolsero anche la criminalità organizzata, ha contribuito ad alimentare un’inevitabile area di opacità e di reciproco ricatto che ha condizionato i soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda: le linee della fermezza e della trattativa e quella della reticenza si sono paradossalmente rafforzate per sempre grazie alla scomparsa di Moro. Resta il fatto che il prigioniero è morto e che gli originali dei suoi scritti sono spariti: un epilogo sghembo e forse beffardo di una storia tragica nella sua asciutta, brutale e cinica ferocia, che ben presto, grazie alla penna di Leonardo Sciascia, si sarebbe trasformata nel cosiddetto Affaire Moro.

Il 9 maggio 1978 i sequestratori abbandonarono il cadavere di Moro nel cuore del centro storico di Roma, ai bordi del ghetto ebraico, a poche centinaia di metri dalla sede nazionale del Pci. Vale a dire in una delle zone più controllate al mondo dai servizi segreti al tempo della guerra fredda, in quanto luogo fisico di incrocio e obiettivo sensibile di un duplice campo di tensioni geopolitiche: quelle tra est e ovest e quello aperto, lungo l’asse nord-sud, dal conflitto arabo-israeliano.

L’operazione Moro vide la convergenza di interessi, a livello internazionale, tra il blocco orientale e quello occidentale e, a livello nazionale, tra un fronte reazionario (legato all’oltranzismo atlantico, alla destra anticomunista e ad ambienti massonici assai prossimi alla P2) e i gruppi rivoluzionari del cosiddetto «partito armato» intorno a una comune matrice sovversiva. Il principale obiettivo era quello di continuare a destabilizzare l’Italia per stabilizzarla in senso centrista e moderato nell’ambito degli equilibri consolidati della guerra fredda stabiliti a Jalta che non potevano tollerare mutazioni di sorta. A causa della convergenza di queste forze, che pure agirono in modo autonomo l’una dall’altra, l’operazione Moro può essere considerata il punto più drammatico raggiunto dalla strategia della tensione in Italia.

Nel primo pomeriggio del 9 maggio nella sede nazionale della Democrazia cristiana comparvero due bandiere a mezz’asta con nastro nero: una del partito e l’altra dell’Italia. È indicativo del nuovo clima di quelle ore che i dirigenti democristiani scelsero di utilizzare il vessillo che aveva ricoperto le bare di due dirigenti democristiani di Reggio Emilia, uccisi il 26 marzo 1955 a Colombaia dei Carpineti da un iscritto al Pci in seguito condannato a ventisette anni di reclusione. Un atto di rottura dal forte significato simbolico che preannunciava un brusco cambio di fase della politica italiana, nei cinque anni precedenti caratterizzata dal progressivo incontro tra democristiani e comunisti italiani, all’insegna della solidarietà nazionale e del compromesso storico.

Sempre nel corso dello stessa giornata, un giornalista raggiunse al telefono l’ex presidente della Repubblica Giuseppe Saragat che, sull’onda dell’emozione, scolpì un giudizio destinato a una duratura fortuna, anche in sede storiografica: «Ciò che mi fa paura è che accanto al cadavere del presidente della DC c’è anche il cadavere della Prima repubblica che non ha saputo difendere la vita del più generoso uomo politico del nostro Paese».

In serata i congiunti di Moro rilasciarono uno scarno comunicato: «La famiglia desidera che sia pienamente rispettata dalle autorità dello Stato e di partito la precisa volontà di Aldo Moro. Ciò vuol dire: nessuna manifestazione pubblica, o cerimonia o discorso, nessun lutto nazionale, né funerale di Stato o medaglia alla memoria. La famiglia si chiude nel silenzio e chiede silenzio. Sulla vita e sulla morte di Aldo Moro giudicherà la storia». Uno schiaffo a forma di epitaffio a suggello di una tragedia italiana che, quarant’anni dopo, non ha smesso di interrogare la coscienza politica e civile del nostro Paese.

Soltanto una settimana dopo la fine di Moro si votò per le elezioni amministrative in alcune città: la Dc aumentò i suoi voti, mentre il Pci, per la prima volta dal 1953 in poi, arretrò i suoi consensi in una consultazione elettorale. Solo allora l’operazione Moro, un intervento a cuore aperto effettuato sul corpo nazionale, poté dirsi conclusa con successo: l’Italia sarebbe sopravvissuta, senza però essere più la stessa.