Questo mondo e quell'altro / Mariana Enriquez: il terrore concreto degli esclusi

Siamo a cavallo tra i secoli XIX e XX quando, grazie anche a un’innegabile ispirazione europea, la paura e il perturbante riescono definitivamente ad acclimatarsi lungo le sponde del Río de la Plata per farsi sostanza tramite la penna di autori come Horacio Quiroga (uruguaiano) e Leopoldo Lugones (argentino), per citare soltanto i più “memorabili”. Da allora, Uruguay e Argentina, che in letteratura spesso corrono insieme, sono entrati a buon diritto nel novero delle patrie del terrore, dando vita a una nuova tradizione che, nonostante l’innegabile ispirazione europea di cui sopra (assai presente soprattutto tramite il modello di Edgar Allan Poe), non sembra poter essere definita come stancamente derivativa. D’altronde, in un contesto quale quello rioplatense, in cui il fantastico è coltura autoctona capace di adeguarsi indistintamente all’umidità della selva come all’aria temperata della costa, romanzieri e cuentistas hanno avuto gioco facile nel recuperare e adattare, senza tuttavia scivolare nell’epigonismo, tematiche già ampiamente dibattute nella nostra Vecchia Europa a partire da quei nobili padri della letteratura gotica che rispondono a nomi spesso anglosassoni (come d’altronde sarà quello di Edgar Allan Poe, per quanto americano anch’egli) quali quelli di James William Polidori, Joseph Sheridan Le Fanu, Mary e Percy B. Shelley...

Tra gli autori che più di recente hanno calcato o stanno calcando la strada segnata lungo le sponde del Mar Dulce da Quiroga e Lugones, c’è la portegna Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973), passata dalla larga schiera delle giovani promesse a quella meno nutrita delle ormai certezze. Si tratta di un’autrice che, coerentemente alla summenzionata tradizione rioplatense del fantastico e dell’orrorifico, con la sua prosa secca, immediata e per nulla incline al barocchismo, si fa portatrice di un discorso letterario che viene declinato preferibilmente nelle regioni oscure in cui il nostro mondo (già di per sé abbastanza umbratile) si sovrappone a quello che sta dall’altra parte. E fin qui niente di nuovo rispetto a molti dei suoi predecessori e contemporanei.

In Mariana Enriquez, forse non a caso piuttosto amata in Europa, questo gioco di passaggio si concretizza però in una produzione narrativa che, non volendo di certo fare sensazione con l’eclettismo e l’esercizio della variazione, ripropone ligia (altri forse direbbero monotona) temi, ambientazioni e personaggi spesso molto simili tra loro, coniugandoli tuttavia in maniera tale che il lettore non se ne senta soverchiato, ma che anzi riesca ad accoglierli come parte possibile del proprio vissuto presente, della propria capacità di esercitare la memoria e l’osservazione e del proprio modo di porsi nel presente.

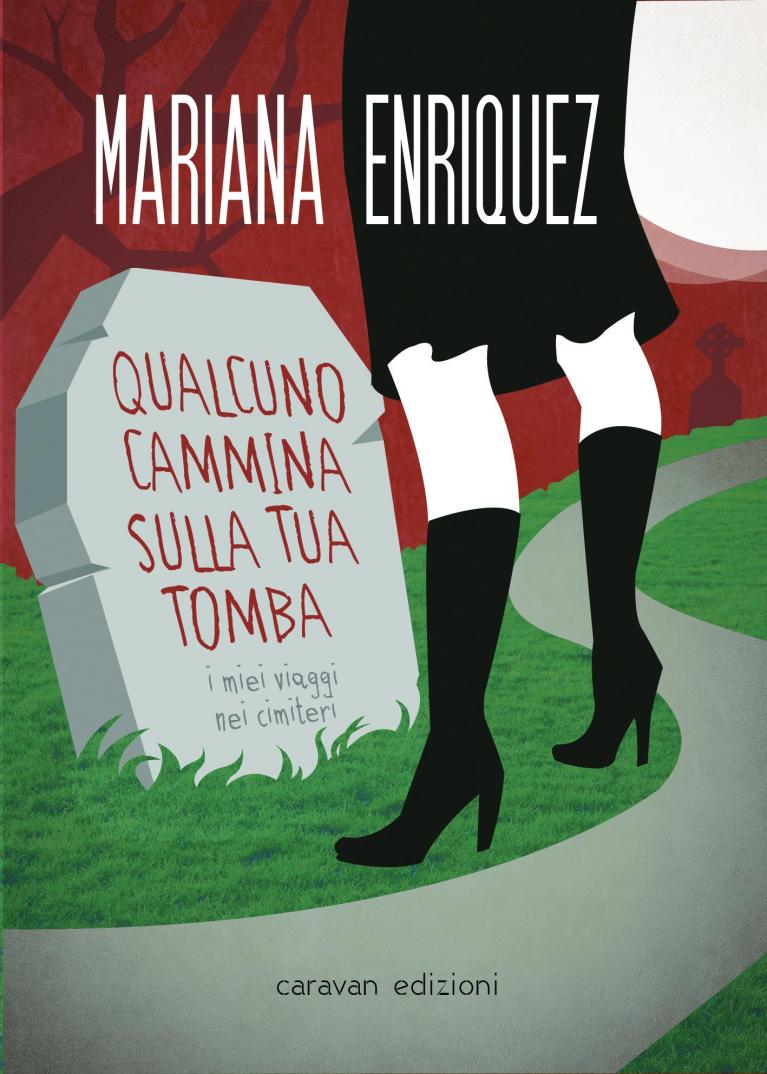

Quelle di Enriquez, autrice che in Italia abbiamo imparato a conoscere soprattutto nella sua produzione di narrativa breve grazie a Caravan (che ha pubblicato nel 2014 una selezione di tre racconti intitolata Quando parlavamo con i morti, trad. it. di Simona Cossentino, Serena Magi e Vincenzo Barca; e nel 2016 una raccolta di testi diaristici dal titolo Qualcuno cammina sulla tua tomba, trad. it. di Alessio Casalini) e Marsilio (che di recente, nel 2017, ha dato alle stampe un libro di racconti accolto da più parti con favore: Le cose che abbiamo perso nel fuoco, trad. it. di Fabio Cremonesi), sono infatti storie che, situandosi sempre in un tempo specifico (la nostra contemporaneità o gli anni immediatamente antecedenti, il ventennio Ottanta/Novanta nella fattispecie), parlano in sostanza attraverso gli occhi di una generazione maledetta in un’Argentina altrettanto maledetta, ossia i quarantenni d’oggi, quelli che hanno vissuto inerti, sulla propria pelle, due orribili disgrazie: la fase di chiusura del videlismo (con la desapareción forzada e la dimestichezza nell’utilizzo della picana) e lo scandalo del declino della città (fatto di certo più universale).

Proprio tali grandi e terribili questioni sembrano essere gli elementi caratterizzanti di Enriquez e della sua narrativa: elementi in cui si concretizza, in maniera anche piuttosto originale, tutto il portato di orrore e perturbante della tradizione fantastica rioplatense. Nei suoi racconti, infatti, ci troviamo quasi sempre in un’ambientazione essenzialmente suburbana, molto crepuscolare e assai decadente, in cui si aggirano profili ostili, storti e sinistri: i mostri tipici del nostro tempo, ovvero null’altro che la suppurazione più marcia del fallimento della nostra convivenza. Parliamo di esclusi, marginali, esseri comunque raccapriccianti nel sentire comune: ovvero tossici, puttane, vagabondi, senzatetto, orfani, straccioni e altri simili abitanti di un bestiario misero e del tutto contemporaneo di cui possiamo tutti avere immediata contezza, soprattutto scendendo all’ultima fermata della metro e poi girando in superficie lì nei pressi.

In loro, anche tramite lo sguardo di chi li osserva (nella fattispecie i cittadini per così dire normali), si fa sostanza la spaventosa decadenza delle teorie del vivere contemporaneo che hanno fatto gli spazi del nostro quotidiano e che soprattutto hanno fatto gli spazi di una nazione (l’Argentina post-Videla) ancora oscurati dall’ombra di una dittatura che persiste nel sentire degli uomini, nella memoria, nelle abitudini e nelle pratiche di ogni giorno; in loro si trasferisce il portato di orrore e minaccia che altri esseri reietti, come i vampiri, i morti redivivi e le anime a vario titolo in pena si caricavano nel gotico passato letterario con cui abbiamo cominciato.

Ecco, le degenerazioni concrete e visibili dell’essere umano descritte da Enriquez, a differenza dei loro neri, ferini predecessori, danno vita alla propria carriera di creature spaventose non negli spazi inferiori di un temibile e oscuro aldilà, bensì proprio su questa terra (per nulla luminosa anch’essa) sempre più soggiogata da una becera urbanizzazione che assiepa in aggregati di miseria e abbandono i portatori delle storture: in altri termini, essi non hanno bisogno di tornare dall’inferno, perché l’inferno è già bello che pronto attorno a noi.

Ecco, dunque, qualche esempio dei “mostri” urbani che popolano le pagine di Mariana Enriquez: orribili ragazzini vagabondi che si fanno annunciare da una pervasiva puzza di merda e corruzione (“Rambla triste”, in Los peligros de fumar en la cama, Editorial Anagrama, Barcellona, 2017); una giovane tossicodipendente che dorme all’addiaccio in un angolo del suburbio più disagiato con il figlioletto scalzo e rognoso (“Il bambino sporco”, racconto di apertura di Le cose che abbiamo perso nel fuoco); uno straccione che trascina la sua esistenza materiale in un carrello da supermercato nel già disagevole contesto dell’affranta periferia (“El carrito”, in Los peligros de fumar en la cama); una bambina nata senza un braccio, imprigionata per sempre in una casa stregata con cui condivide l’impeto minaccioso (“La casa di Adela”, Le cose che abbiamo perso nel fuoco); un altro bambino, similmente deforme o addirittura “mutante”, corrotto dalla putrescenza di un fiume denso di scarichi industriali e cadaveri di oppositori politici (“Sotto l’acqua nera”, in Le cose che abbiamo perso nel fuoco); un giovane e rachitico umano (probabilmente anch’egli bambino), vessato forse da un orco contumace, che con denti aguzzi strazia l’attonito vicinato facendone brani sanguinolenti (“Il cortile del vicino”, Le cose che abbiamo perso nel fuoco); ancora una bambina, autolesionista al parossismo e capace di vedere e sentire cose che nessun altro umano è capace di vedere o sentire (“La fine della scuola”, in Le cose che abbiamo perso nel fuoco).

In tutti questi casi, qui citati con la secchezza sconfortante dell’anodino inventario – cosa per cui si chiede indulgenza –, siamo di fronte a estremizzazioni letterarie dei reprobi della periferia (molto spesso, se non sempre, bambini o adolescenti), legittimi abitanti dei sobborghi che portano con sé, facendone mostra, perturbanti storture nel fisico o nell’anima. Ed è grazie a tali storture, e in parte alla mancata accettazione sociale che ovviamente ne deriva, che essi diventano ombre minacciose: sono infatti testimoni dell’evoluzione del decadimento all’ultimo suo stadio, del decadimento della città e con esso della convivenza, ossia dell’uomo e della sua supposta capacità di fare bel consorzio.

I reietti, i disadattati e gli emarginati, in quanto ammonizione più o meno mobile del disagio sociale, dell’inconsistenza delle teorie del convivere contemporaneo (a maggior ragione quando post-dittatoriale), vengono pertanto rifiutati, violentemente negati, seguendo quell’imperativo dell’esclusione di cui abbiamo imparato ad avere dimestichezza già con i testi sacri: «Ordina agli Israeliti che allontanino dall’accampamento ogni lebbroso, chiunque soffra di gonorrea o è immondo per il contatto con un cadavere. Allontanerete sia i maschi sia le femmine; li allontanerete dall’accampamento perché non contaminino il loro accampamento in mezzo al quale io abito» (Numeri 5, 2-3); «Il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba ed andrà gridando: Immondo! Immondo! Sarà immondo finché avrà la piaga; è immondo, se ne starà solo, e abiterà fuori dell’accampamento» (Levitico 13, 45-46).

I personaggi di Enriquez sono dunque come i lebbrosi dei testi sacri, perché essi generano la paura, generano l’orrore, occupando come detto lo spazio che in un più recente passato letterario (ci riferiamo ora al periodo gotico) e dell’immaginazione era occupato da altri esseri altrettanto raccapriccianti, per quanto non così mondani. E lo fanno fino a diventarlo, fino a essere consustanziali a quella minaccia del tutto terrena che li ha resi concreti, deambulanti senza meta, dormienti agli angoli di strada, orribili, scandalosamente deformi, e poi li ha esclusi.