Diario 4 / Orbita di trasferimento

Riparto di nuovo dalla fine; per consuetudine di questo diario, perché riordinare è una forma di cura, perché il tempo aggiunge dettagli alla memoria dell’immediato. Inizio quindi dall’ultimo giorno, una domenica dedicata a riordinare i libri di casa, a togliere polvere da scaffali, pagine e ricordi. Una piccola fatica necessaria, quasi un appello per contare i presenti. Carla legge distrattamente alcuni titoli sparsi per terra in una pausa, i gatti costruiscono nuovi confini tra le torri di libri e gli scaffali inaspettatamente vuoti, il tempo scandito dalla consuetudine di un caffè preparato con calma, clessidra liquida di tante domeniche. Ripenso alla settimana conclusa, giorni attesi, misurati, invocati. Passati. Come tante volte nella mia vita di adulto gioco a immergerli nella matematica; passatempo per distrazione, piccolo trucco per leggere meglio il reale. Allora immagino traiettorie, scrivo equazioni, seguo geodetiche di un me più giovane, le sovrappongo ai miei cinquant’anni. Combaciano a stento. Per mesi ho calcolato i dettagli della mia orbita di trasferimento, la variazione di velocità, il carburante necessario, ogni singolo parametro. Per andare su Marte con la manovra più semplice ci vogliono poco più di otto mesi, per tornare a scuola ne sono bastati sette.

Inizia lunedì l’ipotetica accensione dei motori, pochi secondi per un cambio di velocità (un deltavee in gergo). Inizia mentre usciamo di casa, mentre AW adotta il nostro passo sotto il peso sconosciuto e ingombrante di uno zaino e raggiungiamo la sua nuova scuola. Un edificio come tanti, la V al posto della U e la forma inconfondibile di queste nostre chiese laiche, geometrie da scuola elementare (anzi, scvola). Abbiamo provato a immaginare questo primo giorno, primo tra i primi; il tempo non ci è mancato, la scuola dell’infanzia interrotta a febbraio ha lasciato a me e a Carla il modo di costruire timori e incertezze e la necessità di una cura. Per mesi AW, come tutti i bambini e le bambine, ha vissuto una realtà improvvisamente adulta, spopolata del conforto di coetanei, rinchiusa nel quotidiano di una casa senza la possibilità della distanza da noi. Ripenso alle mattine di distacco dal mondo e alla sua domanda appena sveglia “non andiamo oggi?”. Ecco, adesso che siamo andati è come essersi svegliati da un lungo sonno; l’accelerazione dei motori per uscire dall’orbita stabile si sente nelle ossa, pochi istanti di rombo prima di tornare al silenzio. Le nostre paure erano immotivate, AW si è voltata prima di entrare, abbiamo indovinato un piccolo, minuscolo sorriso dietro la mascherina e si è addentrata da sola sulle scale verso nuovi volti (mascherati, come tutti) e nuove mani. Le prossime settimane saranno fatte di abitudini da ricostruire, di quaderni colorati e libri da scoprire, alfabeti da imparare e calcoli da provare. Per ora c’è solo questo enorme silenzio fuori dalla scuola, loro dentro e noi a costruire una nuova attesa.

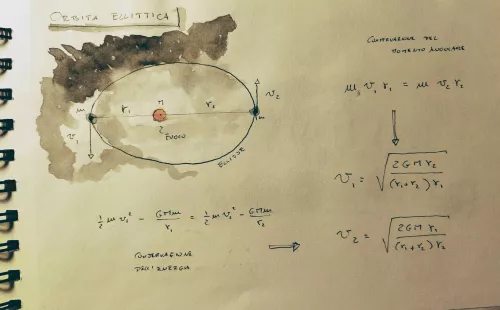

Le orbite di trasferimento più semplici sono ellissi tangenti a due cerchi, l’orbita di partenza e quella di arrivo. Dopo la prima accensione è spesso necessario apportare qualche correzione, piccoli aggiustamenti per ridefinire la traiettoria, allineare l’assetto, predisporsi all’attesa. Lunedì pomeriggio ho sentito al telefono F, mi ha raccontato del suo ennesimo primo giorno di scuola. Inizia la seconda liceo con slancio incerto, si fanno sentire i mesi passati dietro un monitor a orientarsi in questa nuova età adulta. Se per i bambini l’isolamento è stato un lungo periodo di domande, per gli adolescenti credo sia stato un lungo periodo di silenzio. Perché la scuola non è solo studio, libri, programmi, interrogazioni, compiti e materie da imparare, mangiare, digerire, evitare. La scuola è soprattutto esercizio dell’altro, il confronto con il diverso da noi, con l’alieno. Diceva Conrad che si vive come si sogna, soli. La scuola è allora, di nuovo, il risveglio dal sonno, la possibilità di paragonarsi, di omologarsi e di distinguersi, di confrontarsi con l’inclusione se si è fortunati o con l’esclusione se non lo si è. Guidati, in teoria, dall’esperienza degli adulti, la scuola per gli adolescenti è una seconda nascita, un equilibrio delicato tra singolare e plurale, un esercizio di democrazia primitiva e di collettività. Ovviamente è un passaggio cruciale non privo di pericoli, richiede attenzione e cura, la consapevolezza nei docenti di un ruolo che va oltre la conoscenza disciplinare delle proprie materie. Tolta questa opportunità, per mesi abbiamo visto figli e figlie chiudersi in grotte tecnologiche, dimenticarsi della necessità di una voce altra, concentrarsi sul dettaglio didattico (da pagina x a pagina y), coltivare la solitudine sociale di uno schermo dove l’interazione diventa semplice e quindi non è interazione. Mi parla al telefono di questo primo giorno, le mascherine indossate, le fermate dell’autobus piene, la sua bicicletta nuova, piccola bandiera di indipendenza spaziale. E poi dell’aula, delle distanze, delle sue perplessità e delle sue paure. Se mi ammalo papà? E AW, come è andata ad AW? Può giocare? Ha pianto? Quotidianità al telefono, un esilio nell’esilio. Correggo la rotta, l’orbita lentamente si distende secondo assi predeterminati, ascolto le parole di mio figlio, il racconto del suo ritorno alla pluralità; con tanti dubbi, ma con la certezza che vale la pena tentare.

Martedì sera ho preparato con cura il mio rientro a scuola, un’attesa di mesi condensata in poche ore. L’uscita dall’orbita di trasferimento è delicata, bisogna predisporsi ad accelerare per portarsi alla velocità giusta, una piccola finestra di concentrazione. Ho raccolto gesti improvvisamente complicati dopo anni di naturale esecuzione, ho cercato di pensare alla mia prolusione per la nuova classe prima; parole, date, immagini e silenzi per chi ancora non conosco, per figli e figlie in prestito temporaneo. Ho allineato le penne stilografiche (sempre due), le matite, i gessi nella loro scatola coreana, persino un pennello e qualche acquarello ormai secco per riempire le attese in corridoio. E poi un libro dalla copertina consumata e un quaderno interrotto a febbraio. Gli utensili dell’attenzione, li chiamerebbe Tranströmer, così diversi da quelli usati negli ultimi mesi per colmare la distanza con un simulacro di presenza. Penso a tutti i video, agli incontri dietro un monitor con studenti e studentesse, le email, le lettere cartacee, le telefonate. Tutto lo sforzo e la fatica per tenere aperta una prossimità con il reale. Ancora altri versi del poeta svedese sono tornati in mente martedì: alla giusta distanza / dalla realtà. Non so se la distanza sia giusta, se lo sia stata nei sette mesi sparpagliati sulla scrivania ad ascoltare e leggere giudizi apodittici su noi insegnanti, a sentirsi seppelliti vivi da chi ha sputato la sua realtà su quel che abbiamo fatto o non abbiamo fatto. Mentre preparavo i miei strumenti, mentre riempivo le ultime ore prima dell’accensione finale, ho amato in modo totale quel che faccio per vivere. Ci vuole amore per questo mestiere, amore che non può rimanere astratto ma deve assumere la forma concreta di volti, mani, parole di cui aver cura; un equilibrio complicato per rimanere alla giusta distanza dalla realtà.

Un venerdì di febbraio sono uscito dall’aula per rientrarci, pochi istanti dopo, un mercoledì di settembre. Il tempo in mezzo si è dissolto nel varcare la porta, tutti i calcoli dimenticati, i parametri orbitali inutili. La mia manovra di trasferimento si è esaurita in un buongiorno corale, nel mio sorriso mascherato, nei pochi oggetti preparati con cura la sera prima e appoggiati sul piccolo banco che sostituisce la cattedra per guadagnare spazio. Ed è questo che dovremo abituarci a fare, barattare spazio per tempo e viceversa. Ho ascoltato i nomi nuovi di un appello desiderato a lungo, il più bello della mia vita da insegnante. Ho guardato a lungo ragazzi e ragazze su banchi singoli, felici di una pluralità riconquistata. Il nostro viaggio tremendo è terminato, avrebbe cantato Whitman. Il nostro viaggio tremendo. Ho parlato ininterrottamente per un’ora, la mascherina non mi ha tolto fiato, non ha abbassato il volume, non ha spento gli occhi di nessuno. Ho parlato come se dovessi recuperare anni, come se dovessi fare scorta di tempo a venire (chi può dirlo). E ho disegnato alla lavagna, ho disegnato un’enorme montagna, ho tracciato sentieri, paesaggi, scorciatoie, pericoli di un anno a venire. Sono tornato in classe e ho fatto lezione. Con tante incognite, con la mascherina, i banchi singoli, l’odore di disinfettante, la distanza da rispettare, la paura di dover interrompere, le finestre aperte, i varchi da memorizzare e le bolle da rispettare, circolari e regolamenti, molte pause, un universo di domande e la necessità di imparare di nuovo un vecchio mestiere. Tutto e altro. Ma ho fatto lezione, solo questo conta. Posso spegnere il motore, la velocità sembra adeguata alla traiettoria, il nostro viaggio (tremendo?) è terminato.

Domenica. I libri sono tornati ordinatamente sugli scaffali, alcuni nell’esatta posizione di partenza, altri mescolandosi per indecisione di catalogo, per dubbio di accostamento. Ci vorrà del tempo per ritrovarli, per abituarsi ad una nuova ulteriore disposizione. Non so quanto questa nuova orbita sia stabile, non so se avrò bisogno di altre accensioni, correzioni di rotta, nuove manovre di trasferimento. Aspetto paziente come i miei libri che, inanimati, conoscono la temporaneità del loro spazio. Ci sarà altra polvere da togliere e nuove orbite da immaginare.

Leggi anche:

Riccardo Giannitrapani | Lunedì sono tornato a scuola

Riccardo Giannitrapani | La singolarità

Riccardo Giannitrapani | Le forze di marea