Maurizio Galimberti, immagini del fragile vivere

Deve creare una sensazione di strano sdoppiamento temporale trovarsi di fronte a una persona che non si ricorderà di noi, del nostro starle di fronte. Una paura che provano soprattutto gli innamorati. Come raccontarlo? Come trasferire sull’immagine un volto che probabilmente non saprà riconoscersi e riconoscerci?

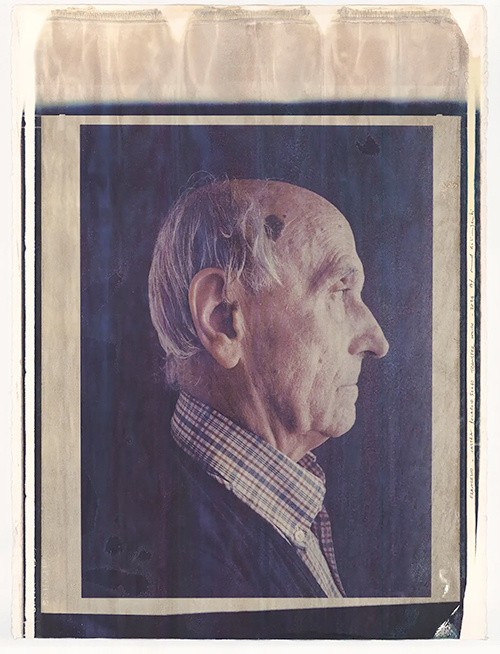

Maurizio Galimberti ha conosciuto gli ospiti del Paese Ritrovato, un villaggio realizzato dalla Cooperativa La Meridiana di Monza per accogliere chi convive con l’Alzheimer. Ne ha sentito le storie, li ha fotografati. Viene spontaneo ragionare sul fatto che l’uso della fotografia per ritrarre soggetti destinati a dimenticare e dimenticarsi sia più che significativo: viene fissato un ricordo che si sa già in partenza non poter appartenere alla persona a cui è riferito. Fotografandolo, si salva un volto che appartiene ormai a una storia sconosciuta, ottenebrata da nuove leggi cognitive. Il volto si fa testimone di chi, ora, è incapace di testimoniare se stesso: guardando i ritratti siamo guardati da chi è proiettato fuori dal tempo in un altro tempo, dentro un “adesso” destinato a farsi sempre più ristretto.

Nella mostra Fotografia imperfetta dentro il fragile vivere, inaugurata presso la Fondazione Luigi Rovati di Milano, all’interno di una delle sue iniziative, Stare bene insieme, nuovo percorso di visita museale rivolto alle persone con patologie neurodegenerative e ai loro accompagnatori, vediamo sette grandi volti, tutti nati da una Leica Q3 e fotografati una seconda volta con una Polaroid Giant Camera 50x60 – spiega Maurizio Galimberti nella videointervista realizzata in occasione della mostra – e a quel punto trasferiti manualmente su carta da disegno. Un processo che inizia con la registrazione digitale del soggetto e termina col suo deposito fisico su un supporto materiale, pronto ad accogliere la fisionomia impressa attraverso il reagente chimico, a diventarne il riflesso trasferito.

Questo voler imprimere il ricordo di un volto su una carta non destinata, alla sua origine, alla stampa fotografica, sembra custodire allo stato latente un’intenzione: la volontà cioè di trasportare la traccia di una memoria (la fotografia) su una superficie nera, nata muta e incapace di per sé di conservarla. Un metodo che diventa speculare a quello effettuato in ripresa durante gli scatti del fotografo comasco, che ha fatto posare i suoi soggetti davanti a una lavagna presente nel Paese Ritrovato. Anche in questo caso una materia nera, e sgombra di altro contenuto, si riempie di un volto che ci parla. Come a rendere reale un miracolo che non potrà avverarsi, far parlare una mente proiettata all’oblio.

Così Galimberti prende coscienza di un certo tipo di fragilità umana, del desiderio che ne nasce di raccontarsi all’altro, esistere nello spazio concesso dallo scambio, da ciò che ne resterà.

Parlare di una malattia ritraendo chi ne soffre è un metodo che in questo caso risulta totalmente anti-didascalico per fare luce sull’argomento, e permette di ragionare a partire dal modo di apparire della donna o dell’uomo prima di sapere cosa ne affligge e trasforma l’universo cognitivo. Solo così riusciamo a prendere atto che, senza una didascalia, Anna, Donato, Marilena, Francesco e tutti gli altri non portano segno alcuno di ciò che sta invece lavorando all’oscuro dei nostri occhi e di quello della lente fotografica, del linguaggio invisibile che sta lentamente formulando una grammatica nuova scardinando quella originaria.

Gli altri quattro ritratti sono stati eseguiti invece nello stile più noto di Maurizio Galimberti, ovvero con la composizione a mosaico di più polaroid che ritraggono porzioni dello stesso soggetto. Per questa seconda parte del progetto, il fotografo ha usato una Polaroid I-2 con l’ausilio di lenti addizionali appoggiate sulla stampa dello scatto di partenza. In questo modo Galimberti trasforma la fragilità che ha conosciuto nelle persone del Paese Ritrovato in giganti complessi, in riverberi visivi. Un occhio diventa la sua copia quasi esatta, la minuta differenza che lo separa da se stesso visto spostandosi appena di qualche centimetro; veniamo visti da decine di occhi, dalla forma che crea la loro idea ripetuta.

Anche questo diverso metodo di lavoro contiene al suo interno un suggerimento ideale sull’argomento che le fotografie affrontano: la dispersione della memoria del soggetto a causa della malattia viene tradotto dalla frammentazione della sua traccia fotografica, del suo volto. Come sull’acqua l’interezza della fisionomia si sfalda perdendo la compattezza originaria formando una novità organica indipendente.

Guardando le immagini, siamo automaticamente portati a ricomporre questi molteplici dettagli in un unico soggetto, a cercarne l’unità originaria. È un impulso istintivo, un processo che si muove su due binari distinti, quello della ricerca e del riconoscimento. Ricerchiamo le similitudini che possano confermare la forma che stiamo inseguendo e riconosciamo, di volta in volta, lo stesso dettaglio dello scatto prima accostato a quello nuovo, potendo intravedere la stessa persona, ora assemblata in un’unica forma umana. L’uomo riesce a riconoscere un altro essere umano nonostante la frammentarietà in cui è rappresentato: ne sente semmai l’amplificazione visiva dei tratti, la potenza sorta dalla semplice duplicazione di un dettaglio altrimenti anonimo come una porzione di mento, l’angolo della bocca, la tempia.

Quelli che vediamo sono mosaici fatti di echi: ogni tessera di cui sono costruiti riprende il messaggio della precedente amplificandolo. Qui sta la differenza, ad esempio, coi mosaici bizantini, in cui ogni frammento porta con sé un messaggio compiuto, una tonalità precisa, per comporre un’unità. Nelle opere di Galimberti ogni tessera-polaroid dice qualcosa di simile a quella che la precede aggiungendo ogni volta un pezzettino nuovo, componendo alla fine una minuziosa dissezione della figura.

L’occhio ambisce al tutto, è un altro paradosso che collega la fotografia al metodo inventivo di Maurizio Galimberti. La fotografia, che è sempre parte di un panorama più ampio, frammento di una realtà più complessa, in questo caso si fa carico della possibilità di presentare un soggetto nell’intuizione della sua unità, nella ripetitività frastagliata dei suoi componenti fisici. A ribadirci – con un possibile riferimento alla psicologia della Gestalt – che il tutto è l’utopia lontana, un’esigenza fisiologica di ricomporre ciò che per natura è composto di più parti, è la voce originaria dell’eco. Un’immagine che esiste solo nella nostra mente, e di cui non esiste traccia; come il tessuto biografico e quotidiano di chi vive la realtà dell’Alzheimer, che esiste nella mente finché trova luogo per la persistenza, di cui finisce per non esserci traccia trasformandosi in una Chimera non si sa se lontana, o forse mai esistita.

Leggendo e sentendo parlare dell’Alzheimer, definita “la malattia del lungo addio”, si incontra spesso il concetto di disorganizzazione: il mondo si disassa, la conoscenza degli oggetti vacilla, il tempo rinuncia alla sua sostanza fluida e unitaria. Il proprio volto perde un punto di fuga riflettendosi in prospettive diverse. William Utermohlen (1933-2007) è uno degli artisti più noti legati all’Alzheimer, e conosciuto soprattutto per i dipinti in cui si autoritrae, capaci di descrivere la sua trasformazione nell’inasprirsi della malattia. Anche in questo caso vediamo un volto, come quelli ritratti da Galimberti, creato però dalla mano del suo stesso corpo, consapevole delle nuove strade che il suo meccanismo neuronale sta iniziando a tracciare. Quando Utermohlen si ritrae aggrappato al suo tavolo, con la mano salda sul bordo di legno a significare la necessità fisica di avere un punto di riferimento in uno spazio sempre più alieno e distante, ci possiamo immaginare anche gli abitanti del Paese Ritrovato aggrappati ognuno al proprio tavolo, ognuno in uno spazio incapace di orientarli, una lavagna vuota.

Utermohlen trova nel suo mondo un simbolo per raccontare l’evidenza del proprio smarrimento; nei ritratti di Galimberti vediamo volti smarriti fatti evidenti dalla fotografia, dalla possibilità di trasformarli in realtà viva, e permanente.

Fotografia imperfetta dentro il fragile vivere: ovvero la forma sempre incompleta nel suo raccontare l’umano dentro un tempo non più suo. Ovvero l’evidenza esterna inesorabilmente scissa da quella interna. Rispetto al volto fotografato, che ci appare intatto e indisturbato, l’autopercezione dei soggetti ritratti potrebbe essere sfaldata del tutto, del tutto differente: la fotografia non può tenere conto di altro se non dell’aspetto fisico, di ciò che è realmente, ma che non trova più corrispondenza alcuna con la forma che il soggetto riesce a dare di se stesso.

Siamo così ancora una volta portati a sfatare l’idea della fotografia come specchio fedele, e dello specchio come riflesso costante; il proprio volto può diventare l’estraneo a cui non riusciamo a dare nome, una figura sempre più lontana dalla nostra apparenza: tracce confuse lasciate su carta da disegno.

Fotografia imperfetta dentro il fragile vivere

Opere di Maurizio Galimberti

14 settembre – 1° dicembre 2024

Padiglione d’Arte

Fondazione Luigi Rovati