I Am Not Your Negro, I Pay for Your Story, Get Out / America in nero: tre teoremi cinematografici

Teorema n. 1: Presa di coscienza, organizzazione, azione

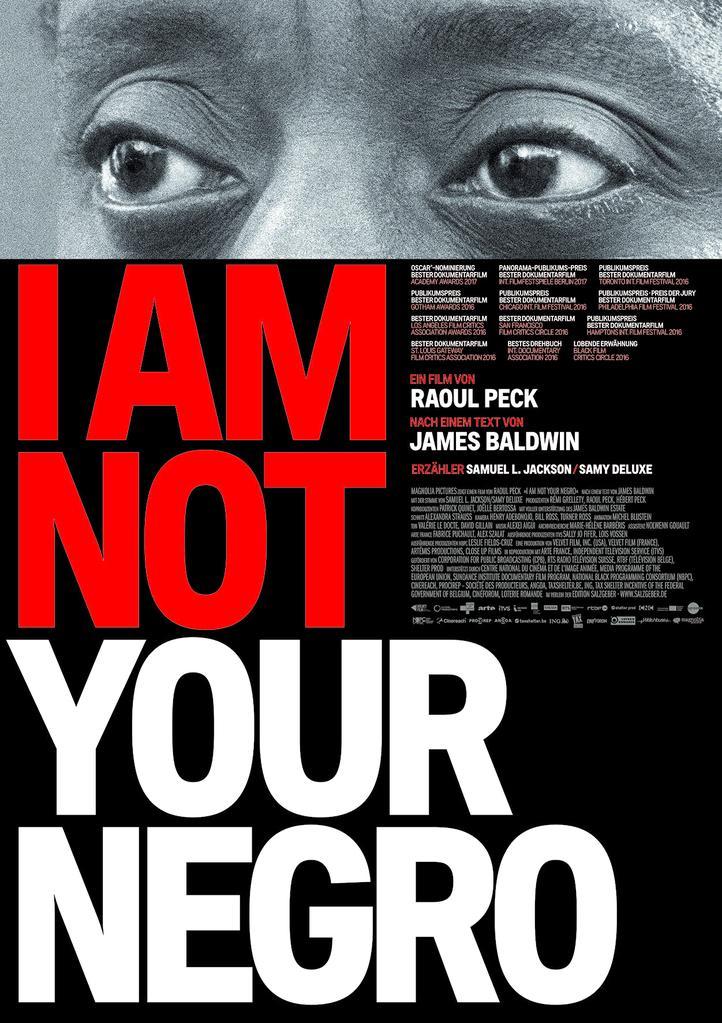

I Am Not Your Negro, di Raoul Peck, documentario, 2016

Nel 1979 lo scrittore africano americano James Baldwin (1924-1987) si dà un compito complesso: raccontare la storia del suo paese, l’America, attraverso la vita di tre amici che sono stati assassinati: Medgar Evans (1925-1963), Malcolm X (1925-1965), Martin Luther King Jr. (1929-1968). Il testo, dal titolo Remember This House, non andrà oltre le “trenta pagine di note” e non vedrà mai la luce. A distanza di quasi trent’anni dalla sua morte un filmmaker haitiano, Raoul Peck, ne acquista i diritti.

Peck è specializzato in biografie cinematografiche sui generis. Di recente ha girato un film su Patrice Lumumba (1925-1961), leader politico della Repubblica Democratica del Congo, e un altro sul ‘giovane’ Karl Marx, raccordando programmaticamente lotta contro il dominio coloniale e messa a punto del rivoluzionario quadro teorico comunista che delle guerre di indipendenza è e resta strumento imprescindibile. Il testo inedito di Baldwin gli interessa perché consente di ripercorrere l’esistenza dello scrittore senza focalizzarsi su di lui e sulle sue vicende private. A tema, in questo lucido documentario, c’è il suo racconto della storia razzializzata degli Stati Uniti, un’autoanalisi collettiva.

Come in Lumumba e in The Young Karl Marx il dispositivo cinematografico di Peck è in funzione del pensiero, delle idee, della visione del mondo dei suoi biografati. L’immagine – nonostante la potenza dei materiali d’archivio o visivi utilizzati – è al servizio del testo: I Am Not Your Negro è un film di parole, un vero e proprio saggio. A parlare, attraverso la voce di Samuel Jackson, uno degli attori hollywoodiani che con più nettezza si sono smarcati dall’accomodante figura dello ‘zio Tom’ o dell’inoffensivo ‘bambolotto nero’ alla Eddie Murphy, è lo scrittore, un intellettuale che all’inizio degli anni sessanta lascia la Francia, suo paese d’elezione, per tornare negli Stati Uniti.

A spingerlo al ritorno è un sentimento non di indignazione, ma di vergogna, per “non essere stato accanto a Dorothy”, la studentessa nera di quindici anni che, ammessa in una scuola fino ad allora segregata, deve fendere da sola la folla di ragazzi bianchi che la insultano e la sbeffeggiano, che non la vogliono tra loro perché la sua presenza mette in discussione la loro professata superiorità. “Semplicemente non potevo più starmene seduto a Parigi a discutere della guerra d’Algeria e dei problemi dei neri americani, quando nel mio paese chiunque altro stava facendo il suo dovere. Era ora di tornare a casa e di fare il mio.”

In cosa consiste esattamente il dovere cui si riferisce Baldwin? Istruire, testimoniare, denunciare, protestare, stare accanto, sostenere? Risvegliare la coscienza dei neri contribuendo a un’analisi sociale e politica che faccia da spina dorsale all’organizzazione della lotta? La questione che gli sta a cuore non è – come gli domanda in una celebre intervista televisiva Dick Cavett – se negli Usa i neri stiano facendo progressi, ma “che cosa ne sarà di questo paese”. I suoi tre amici, entrati giovanissimi nella scena pubblica, vi transitano come meteore perché, schierandosi dalla parte dei neri, portano alla luce “i crimini e le menzogne”, ma anche “la speranza di una nazione”. Lo fanno in modi diversi, elaborando forme di lotta o di resistenza diverse, stringendo alleanze variegate, scegliendo la tattica della non violenza o optando per l’uso delle armi. Alla fine, alla vigilia del suo assassinio, anche il credo mansueto del reverendo King comincerà a incrinarsi in una sofferta presa d’atto che l’America non è e non potrà mai essere pronta a rispondere pacificamente di uno dei suoi due delitti originari, lo schiavismo.

Il film di Peck – libro dei morti, oratorio funebre – non lascia spazio a illusioni: quando i neri si organizzano e organizzano, rifiutando ogni vantaggiosa posizione di ‘servizio’ (i cosiddetti Oreo, neri-fuori-bianchi-dentro), il potere li elimina fisicamente. Quando piegano il capo e cercano di rincorrere individualmente il sogno americano (un sogno sognato da altri e destinato ad altri), cadono o scoloriscono. Il cupissimo non epilogo di I Am Not Your Negro è questo: dove l’azione politica è impedita, che cosa si annuncia?

Teorema n. 2: Sedazione e sterminio

I Pay for Your Story di Lech Kowalski, documentario, 2017

Dopo anni di assenza Lech Kowalski, regista americano di origini polacche, torna a Utica, NY dove è cresciuto. Vuole capire che ne è stato della sua città, del suo quartiere un tempo abitato dai discendenti dei migranti europei, quel proletariato bianco che per decenni si è accalcato insieme a neri, orientali e ispanici nei luoghi dell’ascesa industriale nordamericana.

L’irriconoscibile città che gli si presenta somiglia a tutti gli altri centri urbani della ‘Rust Belt’, la cintura di ruggine della costa orientale degli Usa. Un tempo punta di diamante del sogno americano, quest’ampia fascia territoriale che dai Grandi Laghi si estende fino al Midwest, oggi è economicamente e socialmente morta. Dove fino agli anni sessanta del secolo scorso si migrava con la certezza di trovare lavoro e casa e l’illusione di un progresso ininterrotto, oggi c’è il deserto. Qui, più che in qualsiasi altra zona degli Stati Uniti, il progetto liberista nordamericano ha dimostrato di non poter mantenere le sue promesse, mettendo senza infingimenti a nudo lo spietato dispositivo economico e politico su cui si regge. Spopolate, sempre più fatiscenti, queste città si sono arrese a un’economia della sopravvivenza legata al mercato della droga e a un assistenzialismo miserabile, un’eutanasia senza clemenza.

Oggi le residuali popolazioni di questi luoghi hanno un solo colore, il nero, e sono in via di estinzione. Gli otto anni di presidenza ‘colored’ non hanno evidentemente cambiato lo stato delle cose: i simboli restano simboli e alla lunga si disattivano, mentre la realtà è fatta di corpi logorati, fabbriche smobilitate, case in rovina, strade dissestate, cibi tossici, ospedali che chiudono, scuole che non funzionano, trasporti pubblici inesistenti. L’America di Obama, eletto presidente alle soglie della più violenta crisi economica e di sistema che abbia investito il mondo negli ultimi ottant’anni, è stata l’America del ‘desviluppo’: infrastrutture e esseri umani ‘ridondanti’ sono stati, magari senza volerlo e di certo senza dichiararlo, abbandonati al loro destino.

Come raccontare, cinematograficamente, tutto questo? Soprattutto se l’autore del film è un bianco che ce l’ha fatta e che torna sul posto per stilare una sorta di lugubre contabilità dei ‘caduti’. Dal balcone di un appartamento dove ha installato un’insegna al neon che annuncia I Pay for Your Story, il ‘revenant’ Kowalski offre ai residenti di comprare la loro storia di vita, di filmarli mentre gliela raccontano nel modo che ognuno/ognuna di loro sarà libero di scegliere. Il ‘salario’ proposto è due volte il salario minimo stabilito dalla legge: un lavoretto come un altro, dunque, facile e ben pagato, privo di rischi salvo l’esposizione della propria irreversibile sconfitta.

A poco a poco il regista/spettatore si accorge che gli uomini e le donne – soli, a coppie o in gruppi familiari – che si alternano davanti alla cinepresa (in inquadrature fisse e di durata variabile a seconda della storia narrata e del numero di voci narranti) sono dal primo all’ultimo africani-americani. Tossici, disperati, senza vie di scampo, non hanno da vendere che la loro disgrazia e lo fanno con la lamentosa, meccanica ripetitività che, nonostante le evidenti buone intenzioni registiche, il dispositivo seriale di Kowalski sembra indurre. Sedati, spenti, politicamente ignari, vittime innanzitutto della propria fiducia nell’individualistico copione made in Usa secondo il quale i poveri sono responsabili della propria povertà e i ricchi encomiabili artefici della propria ricchezza, i narratori kowalskiani non commuovono e non invitano alla solidarietà. L’indignazione, sentimento di per sé sospetto, a un certo punto di questo documentario che si dichiara di denuncia comincia a indirizzarsi proprio contro la loro passività, contro quella nenia che fa pensare alle preghiere del rosario: storie di ordinaria sventura, tutte uguali, raccontate con identiche parole, senza rabbia. Privo di una spiegazione che non sia il fallimento individuale, subito come una catastrofe naturale, l’inferno in cui vivono gli zombi di Utica inchioda i neri americani esattamente al posto che i bianchi hanno loro storicamente assegnato. Finché i loro corpi al lavoro servono, la società li prevede. Quando gli spazi di ‘utilizzo’ si chiudono, la contrattazione cessa e i corpi diventano vuoti a perdere, scarti.

L’invito all’azione lanciato negli anni sessanta del secolo scorso da Malcolm X, dalle Pantere nere e in ultimo anche da Martin Luther King jr., è ormai disattivato: rese sistematicamente irrilevanti, le “Black Lives Do Not Matter”.

Teorema n. 3: Capillarizzazione di una rivolta irreversibile

Get Out, di Jordan Peele, fiction, 2017

“Vattene”, non “Scappa” come nella rassicurante traduzione italiana. È questo il titolo che il comico e imitatore africano americano Jordan Peele ha scelto per la sua opera prima cinematografica, concepita all’epoca dell’investitura di Obama e presentata al Sundance Festival nel gennaio di quest’anno, in contemporanea a quella di Donald Trump. Commedia rosa che d’un tratto vira al rosso sangue, il film è accolto con favore ma non altrettanta intelligenza politica dai critici e fa esplodere i botteghini. Perché?

In molti hanno parlato di un remake aggiornato di Indovina chi viene a cena, una pietra miliare nella cinematografia liberal hollywoodiana. Stanley Kramer lo gira nel 1967, un anno prima che Martin Luther King jr. venga ucciso e con lui l’illusione che il razzismo sia una malattia curabile e non una parte strutturante della società nordamericana. Ricordate? Lei, borghese e bianca, filmicamente figlia di due magnifici leftist del cinema americano, Katharine Hepburn e Spencer Tracy, si innamora di un medico africano americano e decide di presentarlo ai propri genitori per avere la loro “benedizione”. Lieto fine inevitabile: i due (interpretati da Katharine Houghton e da un tranquillizzante Sidney Poitier) convoleranno a giuste nozze con il beneplacito parentale, perché sono “due esseri speciali”, in altre parole non la regola ma un’eccezione, non per diritto ma per privilegio.

Get Out comincia nello stesso modo: lei bianca, lui nero, entrambi middle class e super garantiti nell’impoverita America d’oggi. Il rituale della presentazione ai genitori di lei è immutato, salvo che a distanza di cinquant’anni il loro benestare è dato per scontato. Il razzismo, si direbbe, è cosa del passato. Se Obama potesse presentarsi per un terzo mandato, il brioso padre della nostra eroina non esiterebbe a votare per lui.

Sin dall’inizio tuttavia il protagonista maschile, un superbo Daniel Kaluuya, attore e sceneggiatore britannico, sembra avvertire che nell’aria aleggia qualcosa di strano, che tutta quella fluidità – o è meglio chiamarla porosità? – ha in sé qualcosa di perturbante. Allarmato, inquieto, costantemente sul chi va là, trasmette agli spettatori un messaggio chiaro: meglio andarsene, togliersi da lì, non fare finta di appartenere a quella strana schiera di mummie bianche (gli amici dei genitori) e zombi neri (la servitù, il toy boy di un’anziana signora dal pallore lunare). Di quale gruppo fa parte lui: dei primi per via di assimilazione di classe o dei secondi per via del colore della pelle? Qual è il patto che li lega tra loro? Quale il reciproco vantaggio o interesse? Cosa impedisce oggi a un giardiniere, a una cameriera, a un maggiordomo africani americani di sottrarsi al trattamento fintamente indulgente riservato in passato agli schiavi? (Ah, la tazza di tè e il tintinnio del cucchiaino – garbati strumenti coloniali per eccellenza – con cui la ‘soave’ padrona di casa ipnotizza l’ancora seducibile intruso nero!) Perché non si ribellano o non mettono quantomeno in discussione il loro status? Perché sono così addomesticati?

E qui è inevitabile riagganciarsi allo scenario descritto da Kowalski e all’ecatombe politica degli anni sessanta ricostruita da Peck, nonché alle cronache che hanno accompagnato senza soluzione di continuità gli ultimi otto anni di vicende americane. Alla Casa bianca c’è un nero, il primo della storia, ma nelle strade nordamericane, da Cincinnati a Baltimora, l’eccidio è in corso. Se la “sovranità”, come scrive Achille Mbembe, “è la capacità di definire chi conta e chi non conta, chi è eliminabile e chi non lo è”, la sovranità esercitata sul suolo degli Stati Uniti d’America somiglia sinistramente a quella che si è data come obiettivo la ‘liberazione’ e la ‘democratizzazione’ di paesi come l’Iraq, l’Afghanistan, la Libia, lo Yemen, la Siria, il Sudan… Cittadini e civili considerati non di pari grado, non utili e dunque ‘eccedenti’, finiscono nel mucchio dei sospetti o dei potenzialmente pericolosi e come tali possono/devono essere eliminati.

Uno dei modi più sbrigativi, economici e asettici per ottenere tale risultato è la decerebrazione. L’eterodiretta servitù nera di Jordan Peele è una replica perfetta delle vite reali messe in scena nel film di Kowalski. Se a questi ultimi è stato bevuto il cervello a forza di droghe e povertà, ai primi il cervello è stato letteralmente asportato, impiantando al suo posto quello di un anemico rappresentante di una minoranza bianca rabbiosamente al lumicino.

“Vattene”, un’intimazione a doppio senso, non è solo l’esortazione a scappare finché si è in tempo o un verdetto di esclusione: è il suggello di un’asimmetria e di un’incompatibilità. Nella casa bianca c’è posto per chi ha la pelle nera solo se è disposto a ‘prestare’ il suo corpo, il suo cervello, il suo appeal ai bianchi, senza porre condizioni che divergano dalle loro. È una storia che va avanti da quattro secoli e che Peele porta con ironica brutalità alla ribalta: niente mediazioni e niente patti. Tu o io. Il pacificato noi collettivo invocato da chi ha scambiato il razzismo per conflitto tra pari e creduto in una possibile riconciliazione non può esistere. Unica, pragmatica risposta da parte dei neri: difendersi. E difendersi, nell’America attuale, equivale a uscire da uno stato di torpore, sganciarsi dal copione stilato dai bianchi, attaccare, uccidere prima di essere uccisi. Un disegno horror che si sottrae in pieno alla “master narrative che parlava per gli africani e i loro discendenti oppure di loro” descritta da Toni Morrison in Giochi al buio (Frassinelli, 1994).

Nella storia del cinema nero americano la posizione radicale e tuttavia non estremista di Peele, il suo realismo disincantato, ha alcuni nitidi antecedenti. Si pensi a Within Our Gates, di Oscar Micheaux, girato nel 1920 e miracolosamente sopravvissuto alla sparizione, replica nera e muta a The Birth of a Nation di D.W. Griffith. Due narrazioni storiche a confronto in cui aleggia con altrettanta forza il tema dell’ibridazione, dello sconfinamento, dell’indefinibilità di chi è nero e chi bianco, in altre parole dell’identità americana, considerata prerogativa e proprietà dei bianchi. Una formidabile interrogazione e una lucidissima presa d’atto.

Si pensi a Sweet Sweetback's Baadasssss Song, un film indipendente del 1971, scritto, diretto, montato, interpretato e prodotto da Melvin Van Peebles, che le Black Panther considerarono il primo vero film rivoluzionario realizzato da uno di loro. La pellicola, “dedicata a tutti i fratelli e le sorelle che ne hanno abbastanza dell'uomo bianco”, metteva in scena le peripezie picaresche di un africano americano, uno stallone da peep show, che, fatti fuori un paio di poliziotti bianchi, fugge in Messico sottraendosi alla ‘giustizia’ a stelle e strisce. Il cartello finale del film, che già all’epoca mandò in visibilio le platee nere, diceva: “WATCHOUT! A baad asssss nigger is coming back to collect some dues”.

O ancora The Spook Who Sat by the Door, diretto da Ivan Dixon nel 1973, dove si racconta di un ‘nigger’ assunto dalla CIA come suo token black, come ‘nero di facciata’, che imparerà il mestiere per poi metterlo al servizio dei “Freedom Fighter” neri di Chicago. Lo spettro, figura ricorrente nella letteratura e nel cinema africani americani, è una presenza sfuggente e tuttavia cruciale. Nel film di Peele assume la forma allusiva dell’ibrido, corpo nero/cervello bianco – citazione distorta da Pelle nera, maschere bianche (Frantz Fanon,1952) o sua implacabile materializzazione – per dire che tra i neri e i bianchi d’America non esiste terreno d’intesa, perché la società americana e la sua cultura si fondano su una negazione e su un diniego, la negazione dell’“altro non-bianco” e il diniego da parte dei bianchi del proprio bisogno di identificare se stessi attraverso un atto di supremazia.

* Ringrazio IndieLisboa 2017, cui devo la visione ravvicinata e senza doppiaggio di I Am Not Your Negro e di I Pay for Your Story.