No Other Land: cosa può il cinema?

Cosa può, oggi, il cinema? È la prima domanda che ci pongono, oggi, alcuni film fortemente sostenuti da vari e prestigiosi festival cinematografici internazionali e distribuiti nelle sale di pochi paesi del mondo. La seconda domanda, inevitabile e consequenziale, è: con quali mezzi narrativi lo ottiene, il cinema, quel cosa che può e come va definito?

Il grande spartiacque formale è, da alcuni decenni, il sempre più vacuo crinale che vuole il cinema di finzione da un lato e il cinema di documentazione dall’altro. Il primo inventerebbe e intratterrebbe; il secondo documenterebbe, informerebbe, denuncerebbe. Oppure: il primo distrarrebbe e piegherebbe la realtà al sogno; il secondo aderirebbe al reale e sensibilizzerebbe, costringendo il pubblico ad aprire gli occhi, a prendere coscienza, forse ad agire. O, ancora: il primo si sostituirebbe al reale portandoci altrove, in un non-luogo e in un non-tempo dove l’inconscio si perturba e si acquieta come nello spazio onirico che svanisce alle prime luci dell’alba; il secondo darebbe conto di quel reale, imponendoci uno stato di veglia costante, un’allerta della coscienza, una presenza instancabile al mondo.

Il cinema, documentario o finzionale che sia, prevede però una regia, vale a dire un percorso narrativo che tecnicamente coincide in primis con il montaggio, vale a dire con il susseguirsi di fotogrammi ordinati in sequenze. Ritmo, tempo, spazio, temperatura emotiva non appartengono di per sé alla storia (vera o immaginaria) narrata, bensì al modo in cui la si racconta. Non sono il punto di vista politico, la postura etica o l’intento di chi la realizza a permettere a un’opera cinematografica di essere tale, bensì la sua ‘scrittura’ filmica. In altre parole, la sua capacità di stabilire una propria temporalità, di costruirsi nel e col tempo, svincolandosi dall’assoluto presente cui – a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso – ci ha progressivamente abituati la televisione. La sua capacità di sottrarsi, anzi di contrapporsi, alla cadenza isterica, innaturale, narcotizzante del tempo digitale, quello che informa i social media, le serie televisive, troppa sedicente cronaca giornalistica, il discorso politico contemporaneo.

Tempo della consapevolezza in antitesi a tempo dello stordimento.

Durata in opposizione a istantaneità.

Sviluppo versus accumulazione.

No Other Land, dal 16 gennaio in distribuzione nelle sale italiane con incandescente successo di pubblico, è un ottimo caso di studio per provare a dare provvisoria risposta agli interrogativi iniziali: Cosa può, oggi, il cinema? E come?

Premiato alla Berlinale 2024 e agli EFA (European Film Awards) 2024 e ufficialmente inserito nella lista delle nomination finali agli Oscar 2025 come miglior documentario, questo film è stato concepito e diretto da due trentenni palestinesi, Basel Adra e Hamdan Ballal Al-Huraini, e da due loro coetanei israeliani, Rachel Szor e Yuval Abraham. Insieme lo hanno ideato e realizzato assemblando materiali filmati da loro stessi in un arco temporale lungo, dal 2019 al 2023, e filmini amatoriali girati nel corso di oltre vent’anni dal padre di Basel, attivista e gestore della pompa di benzina del suo villaggio natale.

Di No Other Land Basel Adra e Yuval Abraham sono anche protagonisti, voce narrante, sguardo e coscienza. Potremmo dire che uno degli assi portanti del film è la loro amicizia, tenace come la comune convinzione che la migliore forma di lotta contro l’occupazione e il colonialismo d’insediamento cui sono sottoposti sia per i palestinesi rimanere dove sono nati, sulla propria terra. Convinzione paradossale o quantomeno asimmetrica visto che, ‘teoricamente’, il palestinese Basel e l’ebreo israeliano Yuval non appartengono allo stesso campo. Che cosa ci fa dunque, Yuval Abraham, a fianco di Basel Adra e della sua gente?

Quel suo disallineamento, che nel film appare come un gesto di semplice solidarietà e umana decenza, prima ancora di essere una generosa forma di attivismo è la condizione per praticare bene il mestiere di giornalista che lo ha portato nei Territori palestinesi occupati. Informare è raccontare con la maggiore fedeltà possibile i fatti, le loro cause e le loro conseguenze, e dare visibilità a ciò che rischia di essere oscurato. L’obbedienza – alle idee ricevute, alle istruzioni e agli ordini con cui si è cresciuti – rischia di essere di intralcio alla professione. Come il giornalista polacco Ryszard Kapuściński scriveva nel 1976 in Ancora un giorno, un formidabile reportage sull’epilogo della guerra di liberazione angolana dal dominio coloniale portoghese: “È sbagliato scrivere di qualcuno senza averne condiviso almeno un po’ la vita”.

Yuval Abraham sceglie di condividere almeno un po’ la vita di poche migliaia di palestinesi nella Cisgiordania occupata post-accordi di Oslo, post-riorganizzazione amministrativa e territoriale di ciò che ne resta. Il risultato è la cronaca di un’annessione annunciata e dei mezzi per trasformarla in ‘fatto compiuto’ per gli uni e in incubo quotidiano per gli altri. Condensando molto, No Other Land è un archivio di immagini, storie di vita e documenti che, da un lato, testimoniano di un uso variamente efferato della forza e, dall’altro, della perseveranza mite di un gruppo umano che ha dalla sua la forza della ragione storica e del diritto internazionale.

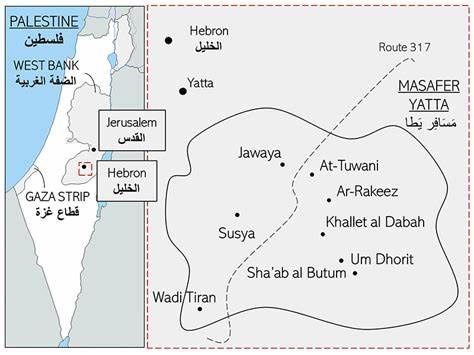

Siamo a Masafer Yatta, una regione semidesertica situata nel distretto meridionale di Hebron/al-Khalil, nella Cisgiordania occupata. Ci abitano circa duemilacinquecento palestinesi distribuiti in dodici villaggi o frazioni. Masafer Yatta rientra nel 60 per cento della Cisgiordania occupata designata come “Area C”, sotto il pieno dominio militare e amministrativo israeliano. Molte famiglie sono lì da prima dell’occupazione israeliana della Cisgiordania nel 1967. Oggi vivono di pastorizia e agricoltura, ma devono misurarsi quotidianamente con le politiche coloniali dello stato occupante, tra cui il divieto di costruire nuovi edifici, riedificare quelli rasi al suolo dalle IDF o riparare quelli danneggiati dai coloni, l’impossibilità di accedere alla rete elettrica e idrica. Sono inoltre circondati da una cintura di insediamenti israeliani illegali e vivono sotto quella che le organizzazioni per i diritti umani definiscono la violenza sistematica della polizia, dell’esercito e dei coloni israeliani. Da tempo Israele ha classificato la maggior parte di Masafer Yatta come “zona di tiro” chiusa da utilizzare a fini di addestramento militare. L’ha denominata “Zona di tiro 918”.

Le aree requisite e destinate a uso militare devono essere vuote e non transitabili. Se non lo sono, vanno svuotate e rese inagibili. Le deportazioni e le annessioni avvengono anche così, grazie a quella che potremmo definire vis burocratica: io, che sono il più forte, stabilisco che da oggi il bagno di casa sarà adibito a serra. La casa diventa inabitabile? Peggio per te. Vattene, raggiungi i tuoi familiari che, privati dei mezzi di sussistenza, si sono trasferiti nelle periferie dei centri urbani trasformandosi in paria. In altre parti del mondo la chiamerebbero migrazione interna. Qui si tratta di un fenomeno diverso: non so se questa definizione esista, ma mi viene da chiamarla ‘autodeportazione forzata’.

“Hamdan e io viviamo a Masafer Yatta”, ha spiegato Basel Adra durante la Berlinale, “nel Sud della Cisgiordania occupata. Cinque anni fa Yuval e Rachel sono venuti nella nostra zona per svolgere il loro lavoro giornalistico. Quando le loro visite sono diventate meno saltuarie, abbiamo cominciato a parlare della situazione politica. Abbiamo capito che volevano sostenerci e manifestare la loro solidarietà. Erano contro l’occupazione e il sistema di apartheid. Un giorno, Hamdan ha suggerito di realizzare un documentario per far vedere ciò che stava accadendo dalle nostre parti. Nessuno di noi aveva esperienza in questo campo, così abbiamo deciso di avventurarci insieme in questo viaggio. Abbiamo filmato, scattato foto e scritto. Pensavamo che fosse molto importante montare il materiale che avevamo raccolto e mostrarlo al pubblico, soprattutto nei paesi occidentali, dove le persone non sanno con precisione a che cosa diano sostegno i loro governi. Dovrebbero sapere dove vanno a finire i loro soldi e le loro armi. Come vengono utilizzati? Per venire nella mia comunità a distruggere case, bagni e scuole, per impedire alla gente di avere accesso all’acqua, per costruire insediamenti ed espanderli, per fare pulizia etnica sui palestinesi, per cacciarci dalla nostra terra e darla ai coloni. Questo è ciò che sta accadendo. Non si tratta di un conflitto, non ci sono due parti. È un’apartheid, un’occupazione. Tutte le organizzazioni per i diritti umani lo hanno detto molto chiaramente. E questa è la nostra vita quotidiana. Se si piazzasse una telecamera in diverse comunità e si iniziasse a filmare, in un giorno potremmo raccogliere novanta minuti di scene simili a quelle che mostriamo nel nostro film.”

C’è un momento, in No Other Land, in cui la fiducia nell’attivismo mediatico, nella capacità delle immagini di svelare e sensibilizzare, sembra incrinarsi. A che cosa serve ‘mostrare’, si domanda il palestinese Basel, se l’atto cinematografico non è in grado di rompere se non fugacemente la barriera dell’indifferenza o se lo sdegno emotivo che si accompagna alla sua visione rischia di bastare a sé stesso. Il grande interrogativo è sempre il medesimo: si è indifferenti perché si è ignari o è proprio il sapere a creare un tale vortice di impotenza, un tale di più di sofferenza, da indurre a chiudere gli occhi? A che cosa serve sapere? E supponendo che serva – se non altro a permetterci di capire in che girone della storia siamo finiti e a toglierci da una disorientata e pur comoda passività – può l’accumulo di materiali che indignano, commuovono, sgomentano, chiarire una volta per tutte che nei Territori occupati di Palestina l’abuso è un ‘atto di stato’? In tal caso noi occidentali saremmo costretti ad ammettere che, dati i tempi, starcene con le mani in mano ad aspettare che passi, facendo magari qualche piccolo gesto di solidarietà militante, è quantomeno inadeguato.

Cedo di nuovo la parola a Basel Adra, che dalle pagine di “+972 magazine” ci manda a dire:“Forse la prova più evidente che il nostro film ha avuto un impatto non si è avuta sui palcoscenici di Berlino e nemmeno sulla stampa. Piuttosto, è stata la proiezione del film ad At-Tuwani, dove non solo centinaia di stranieri, ma gli stessi residenti di Masafer Yatta sono venuti a vedere il film. Dal 7 ottobre, i coloni e l'esercito hanno istituito grandi blocchi stradali in tutta Masafer Yatta, rendendo incredibilmente difficile spostarsi da un luogo all'altro. La maggior parte dei residenti non lascia le proprie case e non si mette in viaggio se non è strettamente necessario, soprattutto di notte, perché le strade e il buio possono essere pericolosi. Eppure, sono venuti lo stesso. Perché hanno corso il rischio e fatto lo sforzo di venire a vedere il nostro film? mi sono chiesto. Conoscono queste storie. Le hanno vissute in prima persona. Ma a quanto pare vedere la propria storia su un grande schermo è un'esperienza completamente diversa.”

Vedersi visti. Non come le vittime innocenti o i feroci uomini in armi che tanto piacciono ai media occidentali, ma come si è: pacifici, resistenti, tutt’uno con la propria terra come le piante autoctone.

Tanti anni fa, a Ramallah, scoprii una metafora esilarante: il fantasma del fico d’India. Tu lo tagli e lui ricresce, perché le sue radici sono inestirpabili. I palestinesi usavano piantarli sulla soglia di casa…. Taglialo pure, il fico d’India, prima o poi lui rispunta, come un revenant o un incubo vegetale.

Ecco, No Other Land – documentario, diario di una militanza collettiva o prezioso manifesto politico della non-violenza – parla di questa forma morenica di resistenza e lo fa accumulando materiali, tornando di continuo sui propri passi, inceppando il ritmo narrativo del film per meglio aderire al tempo immobile e ripetitivo della storia di Palestina.

C’è un altro recentissimo film palestinese su cui dovremo tornare, perché risponde in maniera perfettamente opposta al quesito posto in apertura. Si intitola Upshot (esito, conseguenze) ed è un cortometraggio, trenta minuti in tutto. Lo ha scritto e diretto la regista Maha Haj, palestinese del ’48, che con questa opera minuscola e densissima sta facendo incetta di premi e riconoscimenti (Locarno Film Festival 2024, El Gouna Film Festival 2024, in questi giorni in concorso al Festival international du court métrage di Clermont-Ferrand). È un film quieto, silenzioso, dove non accade nulla e ci si può incantare davanti allo splendore dell’erba, al rigoglio degli olivi, ai gentili gesti quotidiani di una coppia di anziani coniugi. Siamo in un luogo che potrebbe essere ovunque, in un tempo imprecisato del futuro, dove tutto è a togliere, perché il peggio è già, e per sempre, avvenuto. Non c’è niente da mostrare o dimostrare: restano solo gli atti di immaginazione che permettono di sopravvivere, il racconto appunto.