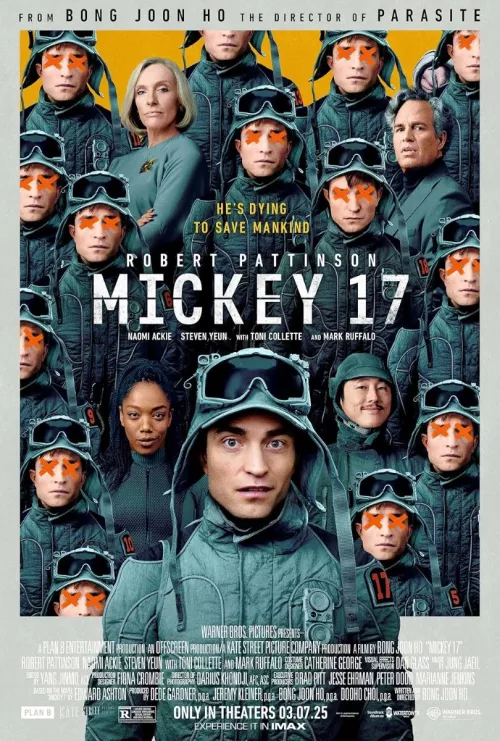

Mickey 17, un alienato fra gli alieni

Mickey 17 è il nuovo film di Bong Joon-ho. Dopo i fasti di Parasite – premio Oscar come miglior film internazionale nel 2020 – il pluripremiato regista coreano torna alla fantascienza, il genere con cui si è più confrontato nella sua carriera. E nel farlo si affida ad una grande produzione internazionale, girando in inglese con un cast di attori hollywoodiani noti al grande pubblico, come già aveva fatto nel 2013 con il notevole Snowpiercer.

Chi conosce Bong Joon-ho solo per Parasite, o magari per l’elegante e dürrenmattiano Memorie di un assassino (2003), è probabile che rimanga spiazzato da Mickey 17. Eppure, i temi cari al regista ci sono tutti, come pure il suo sguardo sospeso tra schematismo sociale di stampo brechtiano, al limite del cinismo più feroce, e una messa in scena che non rinuncia allo spettacolo, rivelando al fondo un amore cechoviano verso i propri personaggi. Questa volta la lente Sci-fi (il film è ispirato al romanzo Mickey7 di Edward Ashton) serve a Bong Joon-ho per imbastire una distopica commedia degli equivoci, che trova il suo centro nella denuncia quanto mai attuale del capitalismo selvaggio, del neocolonialismo e delle incolmabili disuguaglianze che separano, e avviluppano al medesimo tempo insieme, l'orribile farsa dei potenti e l’alienazione di chi, la sua vita, la passa negli ultimi scomodi gradini della società.

Siamo nel 2054. Un egotico imprenditore-politico di nome Kenneth Marshall (un ottimo Mark Ruffalo) vuole conquistare un pianeta apparentemente inabitabile e inabitato, portandosi appresso scienziati e militari al suo soldo, campioni di una nuova colonia umana fuori dalla Terra fondata a colpi di estetica trash, promesse di facili ricchezze ed evidenti deliri religiosi. Un povero cristo (Robert Pattinson) si arruola nella missione come lavoratore “sacrificabile”, per sfuggire a degli strozzini a cui ha fatto uno sgarbo, senza informarsi a sufficienza sulle perverse vie che la precarietà ha assunto nell’era spaziale.

Marshall è riuscito a farsi autorizzare a sperimentare – fuori dai confini terrestri, dove il diritto è più debole e privatizzato – una nuova frontiera della tecnica. Una biotecnologia che permette di stampare esseri umani come fossero posacenere: grandi stampanti 3D che ricombinano il materiale organico di scarto dell’astronave, per riprodurre all’infinito il lavoratore di cui sopra. Sacrificabile, e quindi sfruttabile, in infinite vite di schiavitù: testare gli effetti di radiazioni cosmiche o di virus sconosciuti, esplorare per primo il pianeta da colonizzare (che si scoprirà essere non propriamente una terra vergine, se mai ne è esistita una), insomma tutti quei compiti letali o comunque certamente pericolosi che nessuno vuole svolgere, comprensibilmente.

Tanto, morto un Mickey (e la cosa accade piuttosto spesso) se ne fa un altro, uguale e identico al primo della serie. Compresi i ricordi e la personalità originaria (o almeno così dovrebbe essere: mai fidarsi delle promesse dei tecnocrati…), prelevati e salvati su una comodissima memoria digitale e ogni volta rimpiantati nel nuovo Mickey fresco di stampa. Al quale tocca rispondere anche alle domande più impertinenti, come quel “cosa si prova a morire?” buttato lì con una curiosità morbosa che non evolve mai in empatia.

L’unico limite etico di questo mondo, che di etico non ha nulla, è non stampare più di un alias alla volta, evitare cioè che ci siano Multipli di Mickey in circolazione. Ma forse l’etica c’entra poco, e quella di ridurre la ridondanza è solo una buona norma ingegneristica. O più probabilmente si vuole scongiurare che i lavoratori sacrificabili facciano massa critica e possano quindi sviluppare, marxianamente, una coscienza di classe.

Ma uno spettro si aggira anche per il pianeta Niflheim. E quello che non doveva accadere, ovviamente, accade. Il Mickey ristampato per la sedicesima volta cade in un crepaccio di ghiaccio e invece di essere divorato dagli alieni che in quel crepaccio vivono e prosperano – grandi porcellini di terra pelosi con bocche tentacolari, simili ai Mostri Tarlo inventati da Miyazaki in Nausicaa –, viene da questi curato e liberato. E così, ignaro e abbattuto come un qualsiasi signor Rossi spaziale, Mickey 17 torna senza speranze alla base dei coloni, pronto a svolgere nuovi ingrati compiti fino alla prossima rinascita.

È allora che avviene l’impensabile: Mickey 17 incappa con orrore nel suo clone successivo, Mickey 18, prontamente ristampato dagli scienziati del laboratorio credendo il 17 morto come tutti i sedici precedenti. Ma c’è di più: tanto 17 è remissivo e indeciso, quanto 18 è risoluto e deciso, al punto di volersi sbarazzare del suo doppio. Entriamo da qui in poi in una vorticosa serie di rispecchiamenti ed equivoci – anche a sfondo sessuale, perché nel microcosmo dell'astronave Mickey conosce l’amore di Nasha (Naomi Ackie), bella e intraprendente agente alla sicurezza della squadra di Marshall – con Pattinson doppiamente in scena e doppiamente credibile, che sfociano in una rivolta palingenica contro lo strapotere e la stupida protervia di Marshall. Aprendo a un epilogo inaspettatamente ottimista.

Il film, come è evidente, si muove con passo ironico tra avventura, satira e commedia plautina, come già l’inquietante e poco noto The Host, pellicola totalmente coreana che Bong Joon-ho girò ormai vent’anni fa. The Host ha al centro una famiglia povera e lacerata – come in Parasite che, a pensarci bene, è a sua volta un racconto di fantascienza, in cui i derelitti della società atterrano sul pianeta sconosciuto e remoto dei super-ricchi, e le cose non possono finire bene – ma sotto gli stilemi del genere moster movie mette in scena profeticamente (siamo nel 2003, molti anni prima del Covid) come il diffondersi di un nuovo virus altamente contagioso e pericoloso getti la società in uno stato di panico e repressione. Se in The Host, come pure nel successivo Okja (2017), le creature mostruose sono in realtà frutto dell’avidità e dell’incompetenza dell’uomo, in Mickey 17 i mostri sono umani, hanno il volto grottesco di Marshall e l’indifferenza colpevole degli scienziati che presiedono alla ristampa dei sacrificabili, mentre gli alieni di Niflheim sono più saggi e diplomatici dell’uomo (gli alieni siamo noi, non loro, arrivati fin lassù con la nostra violenza distruttrice e colonialista, loro sono i nativi, gli indigeni del pianeta).

Non tutto funziona in Mickey 17: ridurre in lunghezza e limitare il ruolo di alcuni personaggi fuori fuoco (la moglie di Marshall, ossessionata dalle salse gastronomiche) avrebbe giovato al risultato complessivo; ma il film conferma la grande capacità e vitalità del cinema di Bong Joon-ho. Molti hanno sottolineato che la distopia di Mickey 17, con un duce patetico e pericoloso a metà strada tra la rivoluzione fascista del buon senso alla Trump e la freddezza agghiacciante del dominio dell'algoritmo di Musk (che della conquista privatizzata dello spazio è un campione), sia poco efficace e in fondo frusta. Ma non è certo colpa di Bong Joon-ho, che riesce per altro ad infilare anche in questo film delle scene inquietantemente profetiche (come quella in cui Marshall/Trump viene ferito di striscio alla guancia da un proiettile, durante un comizio fondativo con i coloni dell’astronave). È il mondo che si sta indirizzando alla velocità della luce verso i nostri peggiori incubi.

Leggi anche:

Matteo Maculotti | L’occhio del figlio, l’immagine del padre