Giuliano Scabia nello spazio degli scontri

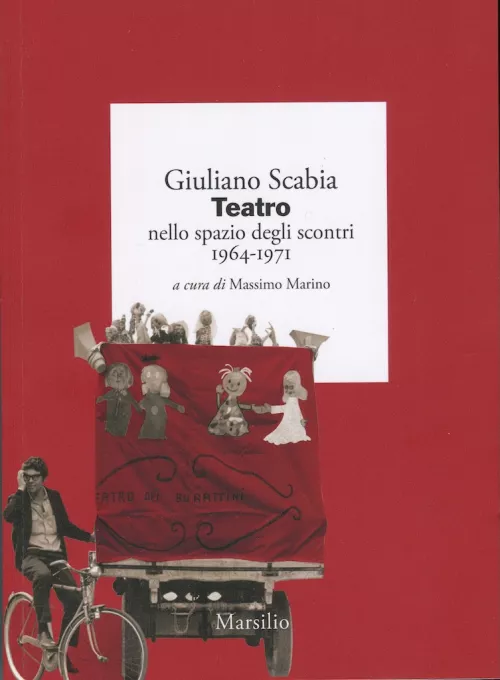

Novecento pagine per raccogliere sette anni di attività. Sedici testi teatrali per raccontare un’epoca esplosiva, dal 1964 al 1971. Azioni e “schemi vuoti” per restituire le pratiche dal basso svolte nei quartieri proletari di Torino. E poi contributi critici, dichiarazioni di poetica, appunti per una discussione, decaloghi. Il primo volume, uscito per Marsilio, dedicato all’opera teatrale di Giuliano Scabia, curato con ammirevole dedizione e precisione meticolosa da Massimo Marino, ripropone, con alcune preziose integrazioni, un libro ormai introvabile: Teatro nello spazio degli scontri, Bulzoni, 1973.

In quegli anni, per Scabia, “scontro” è sinonimo di teatro. Scontro provocato dalla dilatazione del teatro, che esce dalle sale per manifestarsi in luoghi periferici e di lotta, scontro con le istituzioni teatrali, in difficoltà e in difesa di fronte all’irrompere di una scena avanguardistica, scontro con la Rai e le sue restrizioni, scontro con lo spettatore chiamato a svegliarsi, reagire, partecipare, scontro politico e generazionale in un mondo in ebollizione.

Per chi vuole capire il Sessantotto teatrale-culturale e il legame, non semplice, che stringe scena artistica e movimenti politici, questo è un volume imprescindibile. Anche perché comincia prima, nel 1964, con Diario italiano, scritto per Luigi Nono, e finisce dopo, nel 1971, con Quattordici azioni per quattordici giorni, “dramma didattico vuoto da riempire insieme con i ragazzi e con la gente”. In mezzo eventi che sono uno spartiacque profondo per la storia del nostro paese: il Sessantotto, l’Autunno caldo, Piazza Fontana.

Scabia sembra trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto. Cavalca l’onda dei movimenti, è sostenuto da un periodo storico febbrile e non risparmia energie. Appare libero di scegliere e di inseguire non solo la propria curiosità, ma anche ‘i fuochi’ che si accendono in giro per l’Italia, da nord a sud. Lui stesso accende fuochi artistici e creativi, che sono le sue azioni sceniche e le pratiche partecipative. È impressionante ripercorrere i testi contenuti nel volume, perché è come riavvolgere il nastro magnetico di un’epoca, registrata dal punto di vista specifico della contestazione. In fondo, è solo una manciata di anni, ma lanciata su carta fa quasi un migliaio di pagine.

Vale la pena ripercorrere le tappe fondamentali e ricordare quell’inizio, ormai avvolto da un’aura leggendaria, come accade spesso per gli inizi, a Venezia, poche settimane prima che venisse eretto il Muro di Berlino, al Teatro della Fenice, quando Scabia assiste a Intolleranza 1960, spettacolo di teatro musicale di Nono. È una rivelazione. Lo ricorda così: “mi sembrò che il teatro fosse diventato una mente in tempesta, che avesse un’anima”. Scabia incontra Nono ed è l’inizio di una lunga e profonda amicizia. Trasferitosi a Milano, comincia a insegnare alla Scuola Media della Rinascita, che da principio era rivolta a ex partigiani e poi negli anni si era aperta ai reduci di guerra, ai lavoratori. È una scuola all’avanguardia, dove si pratica il tempo pieno e sarà tra le prime a integrare gli alunni diversamente abili. Ha la possibilità di sperimentare le tecniche di pedagogia attiva con la costruzione di burattini e il loro uso autobiografico, un’esperienza fondamentale per mettere appunto le sue pratiche. Accanto alla pedagogia cresce la poesia e, su invito di Elio Pagliarani, pubblica su “Nuova Corrente” testi di vita agra, ormai già alienata, in anni di congiuntura, con la diffusione capillare della televisione: “chi sei, numero di targa, telefono, millennio […] semisonni a piccoli gruppi / voracemente al video / nel breve spazio antisonno / a ventosa contemplatori” (I mangiatori di nebbia, 1964, poi confluita nella sua prima raccolta Padrone & servo, Sciascia, 1965). Tullio De Mauro commenta: “Scabia butta per aria la lingua, la sua verbalità diventa unione di concetto e immagine acustica”. Questa espressione verrà tradotta concretamente negli spettacoli teatrali successivi con testi smontati che precipitano dall’alto.

Musica, pedagogia, poesia e teatro sono i quattro elementi che Scabia mescola assieme, pescando sempre dal serbatoio del ‘nuovo’. Nuova musica, nuova pedagogia, nuova poesia, nuovo teatro… perché c’è bisogno di un’arte che sia all’altezza di tempi nuovi e rivoluzionari. Anche quando si torna indietro, al recupero delle tradizioni popolari, spettacoli di piazza e burattini, è pur sempre un recupero moderno, avvertito dei recenti studi sul folklore e l’antropologia.

La prima occasione per mettersi alla prova arriva dall’amico Nono che gli propone di scrivere un testo per l’opera musicale Diario italiano, commissionata dal Teatro alla Scala di Milano. C’è bisogno di una poesia che operi come un registratore a contatto della realtà, che sappia essere lingua del presente. Così Scabia elabora sei situazioni: parla del boom economico, delle grandi fabbriche e infine, nella situazione numero cinque, È stato un massacro, del recentissimo disastro del Vajont:

Coro. I vivi e i morti del Vajont

la frana era prevista

l’avevano annunciata

fonemi da:

assassini

tutti

massacro

ecco è stato un massacro

fonemi da:

le case

la diga

via

andate via

Il testo è inaccettabile e La Scala blocca lo spettacolo. Alcuni pezzi entrano a far parte di un’altra composizione di Nono, La fabbrica illuminata (1964), commissionata dalla Rai per il concerto inaugurale del Prix Italia a Genova. Nono e Scabia si recano all’Italsider di Cornigliano. Osservano i vari processi di lavoro, il fiume di acciaio, gli altiforni, il ribollio della fusione, un chilometro e mezzo di luce e buio… Rimangono sconvolti non solo dalla spettacolarità acustica e visiva, ma anche dalla violenza con cui in quei luoghi si manifestava la presenza operaia. In un frammento intitolato Sogno e incubo Scabia scrive:

… buttata in involucri deformi:

presa: stretta; mi cacciano indietro;

mi tengono – a una casa senza finestre –

fabbrica come lager

“Fabbrica come lager” è un’espressione troppo forte. I dirigenti della RAI decidono di annullare tutto: esecuzione e trasmissione per radio. L’opera viene rappresentata al Festival di Venezia. Esiste una foto – ricorda Andrea Mancini in una approfondita nota dedicata allo spettacolo Zip (1965) in fondo al volume – che ritrae a Venezia il giovanissimo Scabia seduto insieme a Nono, Jean-Paul Sartre, Italo Calvino, Nuria, la figlia di Schoenberg e moglie di Nono, Luigi Pestalozza, Massimo Mila, Martine Cadieu, Rossanda Rossanda, Toni Negri… La cultura di sinistra seduta a cena.

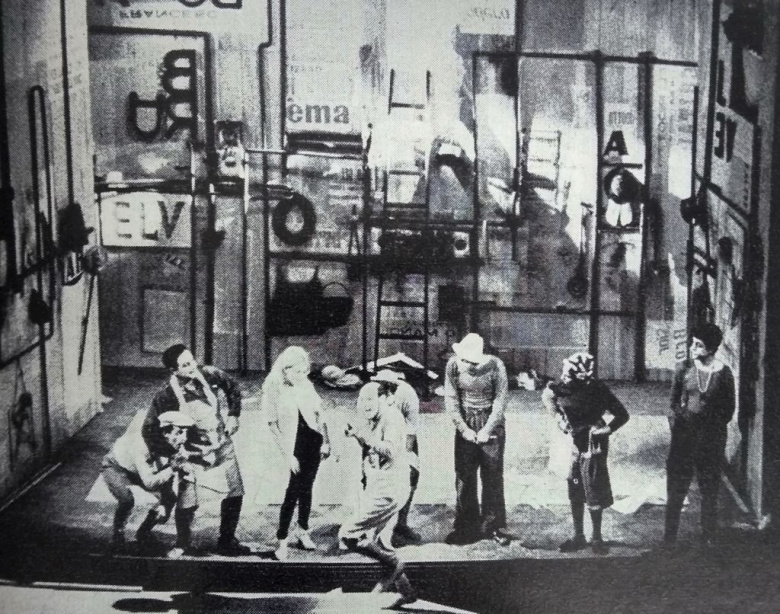

Dell’esperienza musicale Scabia si porta dietro un metodo di scomposizione, montaggio, vocalizzi, artifici verbali, schemi fonetici da applicare alla scrittura teatrale che arriva, insieme a Carlo Quartucci, con Zip e All’improvviso, testi da rileggere attentamente, perché alla base di spettacoli ormai considerati dalla storiografia come i punti di partenza del Nuovo teatro italiano. Zip è costruito come un canto contro la società dei consumi, contro la civiltà della reificazione. L’idea che sta nascendo in Scabia è che il teatro debba essere: “Un luogo di apparizioni: far scoppiare grumi di oggetti, appostare nel buio del teatro attori assassini sopra la nuca di spettatori intenti a meravigliarsi”. È l’inizio di un cammino che porta Scabia al “Nuovo Teatro”, manifesto firmato da una generazione di artisti e critici, da Franco Quadri a Carmelo Bene, per il Convegno di Ivrea del 1967. Inizia così: “La lotta per il teatro è qualcosa di molto più importante di una questione estetica». E infatti quando Scabia viene chiamato nel 1968 dal Piccolo Teatro di Milano a scrivere una drammaturgia, succede il putiferio. Il titolo è Interventi per la visita alla prova de L’isola purpurea di Michail Bulgakov. Si decide perciò di partire da un’opera che parla di censura e che, subito dopo il debutto nel 1928, era stata ritirata, perché non in linea con la propaganda stalinista. Nello spettacolo di Scabia i riferimenti molto critici all’Unione Sovietica hanno rimandi agli allora recentissimi fatti della Primavera di Praga. Il Partito Comunista interviene presso Paolo Grassi, direttore del Piccolo, perché venga bloccato lo spettacolo e il Consiglio Comunale di Milano lo considera lesivo dell’onore della città.

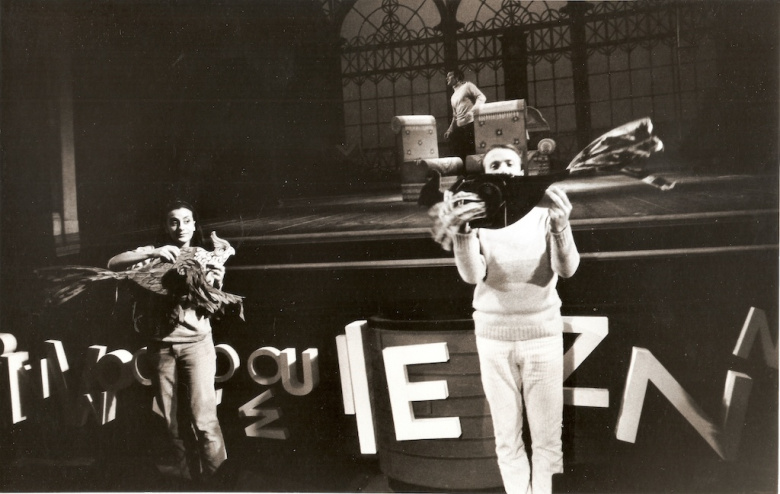

In quegli anni turbolenti per Scabia arriva anche la radio, che si sta aprendo a nuove forme di sperimentazione. L’esperienza con Nono, fatta al Centro di Fonologia di Berio e Maderna, torna utile per assumere il ruolo non solo di autore, ma anche di regista e di responsabile degli effetti sonori, di due radiodrammi molto particolari: Fuga, inseguimento & Grande Giardino e Inizio del suono e del fuoco. I due testi rappresentano una bella novità del volume, perché sono del tutto inediti e hanno molteplici motivi di interesse. Pensati come racconti mitologici calati nella contemporaneità, entrambi i radiodrammi si svolgono in città, durante gli scontri, per le strade e le piazze. Il clima è quello delle manifestazioni del Sessantotto e dell’autunno caldo. Il primo, realizzato pochi mesi avanti i fatti di Piazza Fontana, ha per protagonista un uomo in fuga e sembra corrispondere a quell’idea di récupération, ossessione del Maggio francese, che ammoniva: “Corri, ragazzo, il vecchio mondo ti vuol riagguantare!”. La fuga si conclude in modo misterioso e sorprendente. Nel secondo, realizzato un anno dopo, l’atmosfera è più cupa, gli scontri violenti e le lotte non solo con le forze dell’ordine, ma anche tra manifestanti: i militanti contro gli Esseri Improvvisi, strane creature, con i volti dipinti, che parlano di utopia e di pace.

Alla fine degli anni Sessanta “Scabia imparò a volare”, lo scrive il critico Franco Quadri. Nel senso che Scabia dilata il concetto stesso di teatro, allargandone i confini. Esce fuori dalle grandi istituzioni, scottato dai rifiuti e dalle censure, e si getta letteralmente per strada e nei luoghi più inaspettati, cancellando le etichette precostituite, per mettere in moto un teatro di non teatranti, scegliendo studenti, pensionati, massaie... I primi passi verso un Teatro Vagante, così lo chiamerà: Teatro Vagante… per inseguire la libertà dell’immaginazione fuori dagli spazi scenici. Opera a Torino nei quartieri periferici con azioni teatrali assieme agli abitanti. Per Scabia in quel momento “teatro è anche fare assemblee, mettere idee a confronto, teatro è anche un montaggio di discorsi ascoltati…”. In quel clima contribuisce alla nascita dell’Animazione Teatrale, un vero e proprio movimento che lavora con e per i ragazzi e i bambini, nel filone delle attività alternative alla didattica tradizionale.

Il volume si chiude con le Quattordici azioni per quattordici giorni, realizzato a Sissa nel parmense, un paese di 4.000 abitanti, con una seconda classe della scuola media. Testi, o meglio “schemi vuoti” che, a distanza di mezzo secolo, andrebbero davvero riattivati. Le prime ipotesi sono: costruzione di un teatro giornale quotidiano, una specie di contro-telegiornale in un teatrino edicola da piazzare in un luogo pubblico; sceneggiatura di storie ‘epiche’ del paese; creazione dei burattini di vari personaggi del paese e poi i bambini li muovono e improvvisano, “così il paese può vedersi visto dai bambini”.

Giuliano Scabia è stato contemporaneo al suo tempo? Attraversando il volume la risposta è apparentemente facile: Scabia è stato un personaggio esemplare di quegli anni, per vitalità, provocazione, allargamento dei confini, sperimentalismo, impegno politico. Alcuni suoi testi degli anni Sessanta e Settanta oggi suonano naturalmente difficili, perché profondamente intrisi di quella temperie storica, di quell’ideologia, di quelle contraddizioni e di quelle lotte, che a volte hanno rotto, per eccesso, anche là dove non c’era da rompere, liquidando padri che ancora avevano cose da dire. Accade così anche per tanta poesia e letteratura sperimentale, per non parlare della pittura e della musica. Mezzo secolo fa i giovani che aprivano il baule dei propri nonni potevano trovare, diceva Alberto Arbasino, rose finte, mimose appassite, farfalle disseccate, ciocche di capelli ingialliti, opaline incrinate, pantegane imbalsamate… Oggi ad aprire i bauli dei nonni si trovano luci al neon, lampade curvilinee, poesia visiva, strani collage e tutto l’armamentario dell’avanguardia.

Eppure i testi di Scabia – ottima l’iniziativa di Marsilio con la supervisione di Valentina Valentini di ripubblicare la parte letteraria del Nuovo teatro troppo poco studiata e meritorio il finanziamento della Fondazione Scabia e del Teatro Metastasio di Prato – continuano a parlare, perché quell’epoca è stata sì cavalcata, ma in una ricerca autentica e originale. Contemporaneo allora anche per le batoste subite, tra censure e porte in faccia. Contemporaneo perché il diario e la cronaca di un’epoca non hanno rinunciato alla poesia e a una sorta di moderna produzione mitologica. Il profluvio di parole è continuamente costellato da inciampi, incrinature, improvvisi misteri, tentativi di abbracciare la superficie delle cose e poi di andare a fondo. Poesia e mitologia sono le azioni di carotaggio. E l’artista per essere contemporaneo non può prescindere da questa spinta verticale di scavo ed estraniamento. In modo spesso giocoso e irriverente, a volte aggressivo, è come se Scabia smontasse la macchina del suo tempo e la rimontasse con elementi incongrui, mitologici, popolari, poetici. Così in Fuga il giovane misterioso protagonista corre nella grande metropoli, trovando rifugio in un giardino artificiale, dove burattini giganti, lanciando frasi ribelli, mangiano se stessi, in un vero e proprio rito di “teatrofagia”, che continua a ripetersi, un ciclo di morte e risurrezione, del teatro e della rivoluzione, dentro il tempo, fuori dal tempo.

Giuliano Scabia, Teatro nello spazio degli scontri 1964-1971, a cura di Massimo Marino, Marsilio, 2024, pp. 902, euro 49.

La copertina riproduce un momento di Quattordici azioni per quattordici giorni, realizzato a Sissa, ph. Gregorio Sofia, elaborazione grafica di Alessia Baldinotti.

Leggi anche:

Mauro Bersani | Il magico mondo di Giuliano Scabia

Giuliano Scabia | Canto del mormorio

Massimo Marino | Giuliano Scabia: Dialoghi segreti di paesi

Attilio Scarpellini | Entrare nella vita: il Teatro Vagante di Giuliano Scabia

Stefano Casi | Scabia: San Giorgio sconfitto dal drago

Massimo Marino | Giuliano Scabia. A un anno dal viaggio nei Campi Elisi