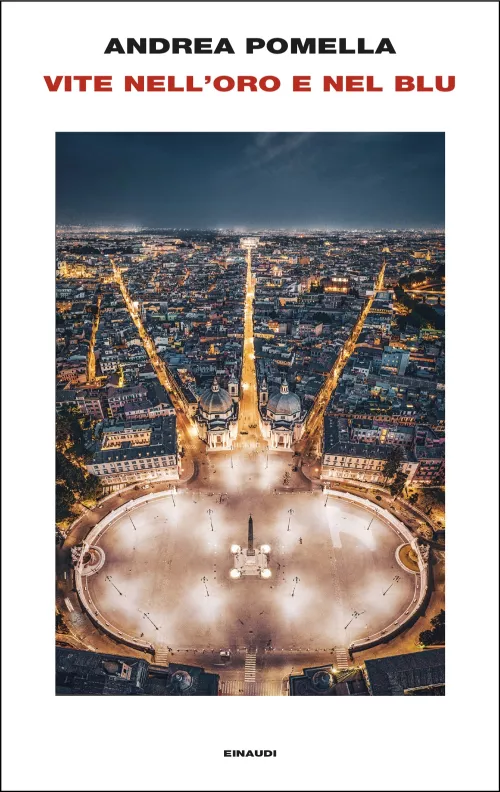

Andrea Pomella: Roma nell’oro e nel blu

Ah, Roma, Roma, quante storie! In tutti i sensi.

Ecco il romanzo della Roma artistica, e intellettuale e mondana, dei decenni sessanta-ottanta, gloriosa per alcuni, magnifica, viva, creativa, piena di idee, ma anche irrequieta e sovreccitata, drogata, tesa, contraddittoria, “irregolare e randagia, ma solida”, scrive Andrea Pomella. Incentrato sui tre magnifici della cosiddetta Scuola di Piazza del Popolo, o Pop Art romana, o altre denominazioni, Mario Schifano, Franco Angeli e Tano Festa, più Francesco Lo Savio, fratello di Tano, Vite nell’oro e nel blu (Einaudi 2025) ne racconta le vicende con passo e pathos sicuri.

Ormai non so più se è il romanzo ad adottare i ritmi del cinema o viceversa, è comunque di comprovato effetto cominciare con una scena di suspence, qui letteralmente, perché Antonello, un pittore calabrese non meglio specificato, è tenuto sospeso a testa in giù dal balcone da un geloso esasperato Franco Angeli. È l’immagine sintesi della situazione, della condizione del momento, forse del romanzo stesso, il quale in effetti è poi costruito per capitoli in montaggio alternato con uno dei quattro artisti come protagonista e tiene così con la curiosità e il fiato sospeso nella lettura. Sospeso è il fiato anche intellettuale, preso com’è tra tensione, drammaticità, ma anche godimento, emozione per l’amicizia e gli incontri e le vicissitudini non sempre felici.

Francesco Lo Savio è quello che esce prima di scena, artista del tutto differente dagli altri tre, unito a loro solo perché fratello di Tano, è astrattista radicale – ma non si dimentichi che anche Schifano ha iniziato con dipinti monocromi. È un’anima sfortunata e tormentata, non trova consenso e ne è devastato, si suicida a Marsiglia nel settembre del 1963, in piena ascesa degli altri tre. Lui scompare ma il suo ricordo, il suo travaglio interiore, rimane nel diverso tormento del fratello e riemerge passo passo come una voce interiore.

Gli altri sono accomunati dalla volontà di cambiamento, che ognuno interpreta a modo suo, anche perché provenienti da ambienti diversi tra loro e con caratteri altrettanto differenti. Si passa così attraverso le vicende di ognuno, spesso insieme perché legati non solo dalla visione artistica ma per amicizia e condivisione degli ambienti. Le difficoltà degli inizi sono presto vinte, tutti e tre giovani belli e affascinanti, dal successo e dalle stravaganze, mondanità, eccessi. La tonalità e la tensione è data dal loro essere di un ambiente di origine più popolare o piccolo borghese, comunque estraneo a quello aristocratico e mondano che si trovano a frequentare, da cui deriva il loro modo di muoversi con finta sicurezza e estraneità ma anche orgoglio di averlo raggiunto e determinazione a volerne godere fino in fondo. E così il loro travaglio artistico, mai soddisfatto ma al tempo stesso compiaciuto del successo, le loro frequentazioni tra l’intellettuale e il puramente affettivo con personaggi come Sandro Penna o Pier Paolo Pasolini o Alberto Moravia, ma anche Andy Warhol o i Rolling Stones, e gli amori tormentati tra sesso occasionale e attaccamenti sfioranti a tratti la patologia. Il consumo di droga ha la sua parte non secondaria, che porta tutti e tre a momenti e situazioni difficili e intricati, Schifano anche alla prigione e alle cronache nazionali. Tutto questo compone il lato “romanzesco” del racconto, che si muove molto bene tra il documento e la ricostruzione, la narrazione e l’immaginazione.

Ogni capitolo, tutti titolati con dati cronologici e di luoghi, ha almeno una scena memorabile, un incontro, un personaggio, attraverso i quali si ritrovano l’atmosfera e i protagonisti di quel periodo: c’è Jack Kerouac che dipinge una Deposizione a quattro mani con Festa: “mani mosse dall’intelligenza superiore del dio dell’arte. Ogni pennellata, ogni ritocco, sono il risultato visibile delle ultime ore, della vita randagia, delle botte e dell’alcol, dello sconfinato immondezzaio che agli occhi del mondo borghese rappresentano le loro vite”. C’è Sandro Penna, come già ricordato, frequentato egli pure sempre da Festa, amante della poesia e poeta anch’egli in proprio: “Ma no, è diverso. In fondo la gente dice che voialtri non fate mica quadri umani. Magari inventiamo una nuova avanguardia, io e te, anche se io non sono tanto per le avanguardie letterarie. Poesia inumana”.

Ma soprattutto ci sono loro, i quattro: “Schifano è l’istinto. Angeli la lotta. Lo Savio il pensiero. Tano Festa è la contemplazione”, scandisce acutamente Pomella. Lo Savio è colui che non esita a esporre le sue riflessioni estetiche, cosa a cui sono più restii gli altri: “Il buco esiste solo perché esiste l’architettura. L’intero tempio è eretto per far esistere quel vuoto. L’occhio del Pantheon è il Pantheon stesso. Per come la vedo io, è il senso profondo dell’architettura. Di tutta l’arte, se vogliamo. L’arte, piú che con la materia, ha a che fare con l’antimateria”. Di tutt’altra pasta sono fatti Angeli e Schifano, più popolani, istintivi e intuitivi. Angeli è anche impulsivo, gelosissimo – la sua relazione con Marina Lante della Rovere è un romanzo nel romanzo –, e soprattutto impostato ideologicamente, vive con rodimento l’afflato rivoluzionario e la frequentazione dell’ambiente ricco e aristocratico. Schifano è Schifano, colui che va oltre tutto, colui che “vede quello che gli altri non vedono”, l’artista nato. È il bello, il sicuro di sé, l’“incantatore”, dice di lui Angeli, seduttore sia nella vita che nell’arte. “A Roma tutti vorrebbero essere Schifano”, è dato per acquisito, a cui verrebbe da aggiungere “salvo Schifano stesso”. Battuta forse facile, ma fatta per ribadire la parte di immaginario del personaggio visto da fuori e il sentimento di sé vissuto dall’interno. Tano, da parte sua, “oscilla tra due sentimenti”, ha un animo poetico ma deve stare al confronto con la svolta pop e la “dedizione assoluta per la pittura” di Schifano e di Angeli.

Tutti e quattro sono combattuti tra le loro aspirazioni e la realtà: “Queste pubblicità sono ovunque e quei loghi, così riconoscibili, rappresentano un’incarnazione del capitalismo e dell’imperialismo americano. Attraverso la loro riproduzione frammentaria quei simboli vengono decostruiti. Schifano, così facendo, vuole comprometterne il mito”. Quanto agli altri due: “Da un po’ lo [Angeli] attraggono soprattutto i simboli politici che nella nuova società dei consumi gli appaiono sbiaditi e fuori tempo: la svastica, le lupe romane, le aquile imperiali, le croci. Per Franco, che passa molte ore al giorno a camminare lungo le strade di Roma, sono i tratti distintivi della città, i fantasmi della storia che il trascorrere del tempo ha ridotto a semplici arredi urbani”.

L’arte è un rovello, la vita ne risente, per quanto immersi nel benessere e nella ricchezza, nella gioventù e nella bellezza, nel sesso e nella droga, le contraddizioni rodono dall’interno. Angeli è il più tormentato: “È consapevole di produrre cose che, se va bene, finiscono ai mercanti, a quelli che lui chiama «i ladri d’arte». E attraverso di loro, infine, agli aristocratici. Nemmeno ai collezionisti (non sempre almeno) che pure sarebbero in grado di apprezzarle, ma a quegli eterni presenzialisti da salotto che di arte e di cultura non sanno niente. […] Le armi da fuoco non sono tutte uguali, pensa, ci sono quelle che sparano e quelle che fanno solo finta. Le armi che sparano provocano dolore, quelle che fanno finta sono indolori. Ciò che distingue le une dalle altre quindi è il dolore. Franco è una pistola che fa finta, perché il rancore non mette in pericolo il privilegio che lei si è guadagnata. Almeno non ancora. Ma se non le causa dolore, senz’altro le provoca un sinistro piacere”. Ma quando dipinge: “Si sente allora come il custode del mondo: improvvisamente sa tutto, conosce i misteri della vita, l’inganno dei sogni. E non c’è più stupore in lui, ma solo una tremante cognizione, la cosa più vicina alla pura coscienza di Dio che si possa immaginare”.

È la tonalità del romanzo, della narrazione: ogni scena ha un fondo di rimuginio, è sospesa a testa in giù, come si diceva. L’ambiente romano è complicato e disincantato. I quattro sono profondamente romani: Roma non è la scenografia, è il luogo e la metafora di una condizione, “umana non umana”, come ha intitolato il suo film Schifano. “Figuramose, la verità su Roma”. “Roma è il termometro. Misura gli sbalzi tra il cielo e l’inferno”.

Dice Festa a Schifano: “Ho usato pure tanta droga, per lo stesso motivo: pe’ stà tranquillo. […] Anzi no, l’ho usata più come atto conoscitivo, per vedere di ampliare le esperienze sensoriali. Ma tu lo sai, che te lo dico a fà? Una volta presi l’Lsd e capii che quando c’è marea devi fà la spugna, perché se fai muro te spacchi”. E Angeli: “Il mondo è in guerra. [...] È la contraddizione che muove il mondo”.

Di fatto a me sembra che il romanzo, proprio da e perché romanzo, riesce a dire quello che la critica d’arte forse non ha voluto o saputo dire di questi artisti e di questa arte, che è proprio questa romanità che ne fa un Pop tutto particolare, frutto di quel senso di tensione, di tormento per la contraddizione e l’irrisolvibilità, tutt’altro che canto del presente. Un Pop malinconico, sempre segnato da una nota di tristezza, luttuoso addirittura.

Così i capitoli più belli, perfino commoventi sono gli ultimi, che raccontano le morti dei tre artisti, ognuna diversa, ognuna toccante. Nel momento della morte avviene un rovesciamento, una retrospezione: “Non sono i successi nel lavoro, gli scandali, i grandi amori e i grandi sbaragli, non è il malessere, gli amici, i luoghi del mondo in cui è passato, non è questo che fa una vita, ma è la grana sottile delle cose trascurabili, le non-avventure”.

Quindi con la morte di Schifano, che è l’ultima, Pomella lancia di nuovo una sua acuta sintesi: “È una morte senza eroismo. In essa non c’è l’accusa di Lo Savio, né la sacralità di Tano Festa, né il cupo dramma di Franco Angeli”.

Ma prima, il momento per me più significativo, e davvero illuminante, accade a Angeli. È uno di quegli stati d'animo che si presentano la domenica, qui definito significativamente “trans-momento”, di quelli “che si trascina dietro tutte le sue età, ma che ha la stessa luce, la stessa sostanza, la stessa pigrizia, la stessa inconsistenza, lo stesso torpore, lo stesso imbarazzo di qualcosa che finisce e immediatamente ricomincia, e che finirà e ricomincerà per sempre”. In quell'istante viene però anche da pensare, non tanto l’opposto, quanto che “ci dev’essere stato un giorno nella storia del mondo in cui si è svolta l’ultima corsa delle bighe, ma è probabile, pensa, che chi ha partecipato a quella corsa non immaginava che sarebbe stata l’ultima. Così, pensa, verrà l’ultima partita di calcio la domenica, l’ultima mostra di un pittore, l’ultimo pesce catturato, l’ultimo fiore colto e regalato. E non poter sapere quando si fa qualcosa per l’ultima volta, pensa, è uno dei più scellerati inganni della vita terrestre. In questo modo, il tanto che ha vissuto non lo ha vissuto mai per davvero, se non attraverso la pittura”. Non sarà questo il senso profondo dell’arte, quello del suo rapporto con la vita?

Quanto a giudizio sull’arte di questi artisti, il conto è ancora aperto, ma verrà. Resta appunto che la loro vita invidiata, caricata di immaginario e di nostre proiezioni, ha un riflesso potente su di essa. E del resto, all’opposto, se quelle vite non fossero passate “attraverso la pittura”, chi mai le invidierebbe e assolverebbe davvero?