Il Grande Gatsby compie cento anni

Fin dalla sua uscita, il 10 aprile 1925, sono stati gli scrittori e i poeti ad amare da subito Il grande Gatsby. Per Gertrude Stein il libro era buono: nelle sue opere Fitzgerald aveva saputo ricreare il mondo contemporaneo come Thackeray aveva fatto con il suo nella Fiera delle vanità. Anche a Edith Wharton il libro era piaciuto molto, ma è T.S. Eliot a scrivere il giudizio che lo consacra quando afferma che è il primo passo compiuto dal romanzo americano dai tempi di Henry James. Salinger fa dire al giovane Holden che anche lui, come il fratello, va pazzo per il Grande Gatsby, il che vale doppio sapendo che lettore idiosincratico è Holden Caulfield. La disarmante credulità di Gatsby è poi riassunta molto bene da ciò che Sylvia Plath annota sul margine della sua copia. Nel punto in cui Gatsby rimane in giardino a sorvegliare la finestra di Daisy, convinto che lei sia nella sua camera mentre in realtà è in cucina con Tom a preparare un irresponsabile piano di fuga, Sylvia Plath scrive: “Il cavaliere aspetta fuori; il drago va a letto con la principessa”. Nel dichiarare la propria ammirazione “per un’opera di grande semplicità, forza e bellezza”, capace di segnare per sempre chi la legge, Paul Auster ammette che nessun altro romanzo americano del Novecento ha significato tanto per lui. E infine come dimenticare un autore mai pubblicato, ossessivamente intento a scrivere l’incipit di un romanzo che mai finirà, e tuttavia entrato nel cuore di milioni di lettori? In una striscia dei Peanuts, quando Larry dice a Lucy che pensando a lei penserà sempre alla luce verde sul pontile di Daisy, Snoopy, ritto dietro a Lucy, saluta mentalmente Larry con un imprescindibile “Arrivederci, vecchio mio”.

Quanto alla critica, all’inizio pressoché nulla lasciò presagire che sarebbe diventato uno dei grandi romanzi del Novecento. Le recensioni furono tiepide e, leggendole, si rimane sorpresi di fronte alla superficialità con cui i critici parlano del romanzo senza andare oltre il mero dato denotativo della trama. Solo pochi discutono l’abilità compositiva del libro, la sua costruzione, la dedizione nei confronti della scrittura. Nella lettera del 20 aprile 1925 Max Perkins, l’editor di Fitzgerald ma anche di Hemingway e Thomas Wolfe, lo rincuora e rassicura sulle qualità letterarie del romanzo. Se Wilson e Mencken qualcosa di buono dicono, sarà però solo dopo la morte dell’autore, avvenuta nel 1940, che Cowley si dedicherà alla ripubblicazione delle sue opere ed evidenzierà l’accento posto sul denaro e il suo potere corruttivo nella vita e nella psiche umana, mentre Trilling accosta l’autore ai grandi romanzieri francesi dell’Ottocento e sottolinea come il suo protagonista rappresenti l’America stessa, una nazione che, al pari di Gatsby, è nata dalla sua “concezione platonica” di se stessa.

Tra le pagine di questo breve romanzo c’è invece molto. Al centro c’è il sogno di un uomo, forse il principale artefice dell’infrangersi di quel sogno, incapace com’è di confrontarsi con il concetto di perdita. È un libro intriso dell’impossibilità di un uomo di rinunciare al proprio ideale di amore e nel contempo del rovescio del rimpianto: un’illusione che si presenta sotto forma di incrollabile ossessione amorosa. Un’illusione immane, se si pensa che Gatsby e Daisy hanno avuto una relazione di un mese soltanto, prima della partenza di Gatsby per l’Europa. È un romanzo impregnato di una specie ostinata di idealismo che porta chi ne è soggiogato a costruire da sé la propria infelicità, in cui regna l’angoscia del tempo che scorre e l’impotenza di fronte all’irreversibilità della Storia e delle storie piccole di ciascuno. È un romanzo viziato dalla vergogna di appartenere a una famiglia e a una condizione sociale che si crede di ostacolo alle proprie aspirazioni, dall’idea che il sogno possa essere distrutto dalla mancanza di soldi e dunque che ogni mezzo sia lecito per farne perché il senso di inadeguatezza non porti il sogno a sbriciolarsi. E mette a nudo una verità elementare che, se accettata, consente di diventare adulti: il passato non torna.

Ma Jay Gatsby ha un dono raro – il dono della speranza. Il protagonista del romanzo racchiude in sé una disponibilità romantica a credere nel futuro: il suo idealismo, da questo punto di vista, incarna e definisce alla perfezione gli Stati Uniti degli Anni Venti del Novecento e non solo. Il grande Gatsby è dunque un romanzo sull’America e sul sogno americano, la personificazione stessa del sogno nazionale nel momento esatto in cui si corrompeva, ed è un romanzo sulla facilità con cui a quel tempo si facevano i soldi e su come a nessuno interessava il modo in cui venivano fatti. Forse una parte del successo del libro è qualcosa di cui i contemporanei dell’autore non potevano permettersi di prendere coscienza: i tanti soldi che si possono guadagnare non servono a nulla se poi nella vita rimangono solo i rimpianti. Il sogno di Gatsby combacia dunque con il sogno americano, un sogno ritenuto incorruttibile: il romanzo di Fitzgerald, invece, ce ne fa inalare – ieri come oggi – i miasmi pestilenziali.

Il libro è costruito in modo mirabile: Fitzgerald lavora in un modo che si potrebbe definire impressionista e cinematografico al tempo stesso. Impressionista perché fin dall’inizio gli interessa suggerire, alludere, più che dire fino in fondo. Mira a creare un’atmosfera, e con piccoli tocchi riassume uno stato d’animo, ci presenta un personaggio, tratteggia un ambiente o una scena, spesso con sicuro gusto teatrale: della vita gli interessano soprattutto i momenti velati, offuscati. E lavora in modo cinematografico a partire dai tempi tra l’azione e il dialogo: durante l’interrogatorio di Tom Buchanan sugli studi compiuti da Gatsby a Oxford l’impeccabile regia di Fitzgerald prevede una pausa – che vede l’ingresso del cameriere con la menta per il cocktail – prima che Gatsby dia la risposta. E Fitzgerald mostra di saper padroneggiare la tecnica del montaggio cinematografico: il non detto che Hemingway lasciava fuori nelle parole, Fitzgerald lo lascia fuori nell’azione ricorrendo a un montaggio sapiente. Di una delle scene più importanti del romanzo, l’incontro di Gatsby e Daisy dopo cinque anni, c’è solo l’inizio e la fine. Accostamenti arditi di dettagli a prima vista incongrui non ci proiettano tanto nella realtà momentanea dei personaggi quanto nella loro interiorità, nello spazio del sogno, della memoria. C’è un uso sapiente dell’ellissi per dare più vigore a ciò che rimane e l’autore dà prova di notevole abilità di condensazione e di saper giocare con i campi lunghi e i controcampi: saltano le congiunzioni, le immagini fluiscono fianco a fianco e solo alla fine la narrazione rivela l’insieme dei suoi frammenti. Senza ricorrere allo stream of consciousness di Joyce e senza fare incursioni nella mente dei vari personaggi né compiere balzi temporali di trent’anni nell’arco di un capoverso come fa Virginia Woolf – anche Mrs. Dalloway esce nel 1925 –, Fitzgerald mostra di essere sommamente modernista.

Il grande Gatsby è poi impregnato di vaghezza. ‘Vago’ è uno degli aggettivi prediletti da Fitzgerald ed è quello che meglio riassume sia l’elusività della sua prosa sia la caratteristica principale del suo protagonista. Fin dall’inizio Gatsby ci sfugge: si intuisce che possa vendere titoli rubati o fuori borsa, oppure che sia un contrabbandiere e si sia arricchito vendendo illegalmente liquori durante il Proibizionismo, ma grazie al montaggio di Fitzgerald non se ne è mai sicuri. Solo di una attività di Gatsby il lettore è certo: è dedito a ricostruire l’illusione di un sogno. È dalla malía di questa fascinazione che si lascia irretire chi legge, mentre il contorno di Gatsby rimane sfocato come lo era nell’adolescenza, al tempo in cui James Gatz, di umili origini, aveva scelto per sé il nome di Jay Gatsby al fine di separarsi per sempre da una vita che non sentiva sua.

È indubbio, però, che molta della vaghezza di Gatsby risente della vaghezza di Nick, il narratore. È infatti Nick Carraway a raccontarcene la storia, ma per farlo attinge a due fonti principali: Jordan Baker e Gatsby stesso. È da Jordan, amica di vecchia data di Daisy, che Nick apprende dell’amore fra Gatsby e Daisy a Louisville, mentre è lo stesso Gatsby a raccontare al narratore la sua adolescenza, l’incontro con Dan Cody che gli cambierà la vita e infine gli anni della guerra. Nel riportare le informazioni sul protagonista del suo romanzo, Nick intesse il racconto di ‘penso’, ‘credo’, ‘immagino’, ‘forse’, ‘è probabile’, ‘è possibile’. Siamo di fronte a un narratore incerto, quasi timoroso di dire qualcosa di sbagliato o di definitivo, dunque molto onesto. Nick si mette in discussione, ammette la sua insicurezza: è un narratore profondamente etico che non giudica e tuttalpiù si concede una battuta o un’osservazione ironica. Tuttavia, cinge Gatsby di un alone misterioso: lo rende elusivo per alcuni e forse elusorio per altri.

Fitzgerald rivede le bozze del Grande Gatsby fra Roma e Capri nel 1925. La corrispondenza tra lui e Perkins è utile per capire quale rapporto ci fosse tra loro. Perkins era un editor attento e sensibile: prodigo di consigli, lo incoraggiò ogni volta che lo vide titubante. Fu un editor propositivo e mai impositivo. Dalla corrispondenza si capisce che fu entusiasta del libro fin dall’inizio. Ne lodò subito alcuni aspetti, come la scelta di far raccontare la storia a Nick, perché la sua presenza consente al lettore di prendere le distanze dalle vicende narrate. Mostrò di apprezzare anche l’uso intelligente dell’ironia e l’atmosfera magica che avvolge alcune parti del libro. Gli segnalò alcuni punti deboli nella struttura, tant’è che l’autore ci lavorò ancora. Fu il primo a sottolineare una certa vaghezza in Gatsby e a suggerire un paio di modi per definire meglio il personaggio: insistere sulle caratteristiche fisiche, per esempio, e non sui tic verbali, e adombrare il tipo di attività illecite in cui è coinvolto. Consigliò all’autore di aggiungere scene di raccordo e di stemperare nell’arco del romanzo scene che invece nella prima stesura erano concentrate in un certo capitolo, particolari che secondo l’editor avrebbero dovuto emergere a poco a poco nel corso della narrazione. Si tratta di consigli sulla struttura e su come lavorare sul personaggio, mentre Perkins non spostò mai parti di testo né aggiunse di suo pugno frasi o periodi. Fitzgerald lavorò da solo al suo romanzo, non a due mani con l’editor, ma ne seguì scrupolosamente i consigli.

Perkins non intervenne nemmeno sulla pagina con un editing puntuale. Anzi, la preoccupazione per eventuali errori di ortografia – uno dei punti deboli di Fitzgerald – e per i refusi è più dell’autore che non dell’editor. Fitzgerald temeva inoltre che le molte correzioni apportate alle prime bozze potessero essere inserite nel posto sbagliato, danneggiando così il ritmo della prosa. Insisté sull’uso dell’aggettivo ‘orgastico’, da non confondersi con ‘orgiastico’, perché il tipo di estasi descritto era appunto attinente all’orgasmo. Perkins appare meno preoccupato dell’autore riguardo ai dettagli e non se ne cura più di tanto, tant’è che le imprecisioni nel romanzo sono parecchie e non sono state corrette nemmeno nella seconda edizione né in seguito. A mo’ di esempio, si dice che le retine del dottor Eckleburg sono smisuratamente grandi, il che è impossibile perché la retina è la membrana che costituisce la tunica interna dell’occhio e dunque quelle che si vedono sul cartellone pubblicitario devono essere le pupille del dottore. Anche la geografia del romanzo non è sempre attendibile – nel Tennessee non c’è nessuna Biloxi e ad Astoria non ci sono sopraelevate. Una cosa dunque è certa: l’editor leggendario di Fitzgerald e di Hemingway non si è dato la pena di accertare la veridicità dei fatti contenuti nel romanzo.

La traduzione è già presente nel romanzo in una delle sue forme. Per raccontarci la sua storia Nick traduce le parole di Jordan Baker e di Gatsby: Nick riverbalizza – come direbbe Jakobson – ciò che gli raccontano altri. E qui c’è una prima serie di interferenze: ogni volta che si riportano le parole altrui, qualcosa va perduto, trasmuta, non passa. Quanta della vaghezza di Gatsby non dipende invece dalla vaghezza di Nick, visto che quello che leggiamo è il suo romanzo? I lettori italiani leggono il libro in italiano: anche qui qualcosa va perduto, perché i ‘rumori semiotici’ che interferiscono con la riverbalizzazione di Nick interferiscono pure con il lavoro di chi traduce, il tutto accentuato dal fatto che si traduce – in senso proprio – da una lingua in un’altra. Non solo: qualcosa va sempre perduto in traduzione perché i campi semantici delle due lingue non si sovrappongono e le sintassi non si equivalgono, ma anche perché non si veicola lo stesso lascito culturale. Traducendo per Feltrinelli Il grande Gatsby ho trovato non poche difficoltà nel riprodurre i vari punti di vista e i linguaggi: Nick – e con lui Fitzgerald – è bravo a rendere i linguaggi altrui, un talento espresso al meglio nei dialoghi. Qui si sbizzarrisce a riprodurre i registri più svariati: da quello formale, dal sapore a tratti antiquato, di Gatsby, a quello colloquiale di Tom, Daisy e dello stesso Nick, fino ai registri popolari di Myrtle e Wolfsheim, la cui grammatica e ortografia lasciano spesso a desiderare. Una vera polifonia di voci, un altro aspetto della cura riposta da Fitzgerald nella scrittura del suo romanzo. O nel rendermi conto che i vezzi linguistici di Gatsby sono dovuti al fatto che usa espressioni tipiche del British English e non dell’American English, abitudini che ha riportato con sé dai mesi trascorsi a Oxford durante la guerra. O nel tradurre le mirabili scene in prosa poetica o ancora nella scelta da attribuire di volta in volta alla sfumatura di azzurro o di blu che l’inglese blue contiene. C’è una tensione continua fra il blu della paura e della melanconia e l’azzurro nel suo senso più alto e nobile: il colore del mare che scintilla sotto il sole, il colore di un cielo non scalfito dalle nuvole, o l’Azur nel senso in cui lo intende Mallarmé. Chi traduce, in solitudine, ogni volta fa la sua scelta. E sono sempre possibili altre interpretazioni, come dello stesso Preludio di Chopin ci possono essere più esecuzioni: una di Pollini, una di Rubinstein, una di Benedetti Michelangeli. Paul Ricoeur dà un consiglio utile a chi traduce: quello di abbandonare il sogno della traduzione perfetta accettando fino in fondo un dato di realtà, e cioè la differenza insormontabile fra il proprio e l’altrui.

A diciassette anni James Gatz decide di chiamarsi Jay Gatsby. Durante la traduzione del romanzo a un certo punto è successo qualcosa di curioso: mentre traducevo la scena al Plaza all’improvviso è stato come se, ogni volta che scrivevo il nome del protagonista, non riuscissi più a trovare la lettera s sulla tastiera e al posto della s mi ritrovavo sempre una z: Gatzby. Mi sono chiesta perché, naturalmente. Il nome lo avevo scritto decine di volte nel corso della traduzione; perché succedeva proprio in quel punto? Credo sia perché per me è in quell’occasione che Jay Gatsby torna a essere James Gatz. Il sogno langue ormai nei miasmi della sua corruzione e l’illusione si schianta a terra in mille schegge. Il lapsus ci riconduce a Freud ma anche a Ricoeur, al suo invito a elaborare il lutto della perdita – qualcosa che Gatsby non ha saputo fare.

Leggi anche:

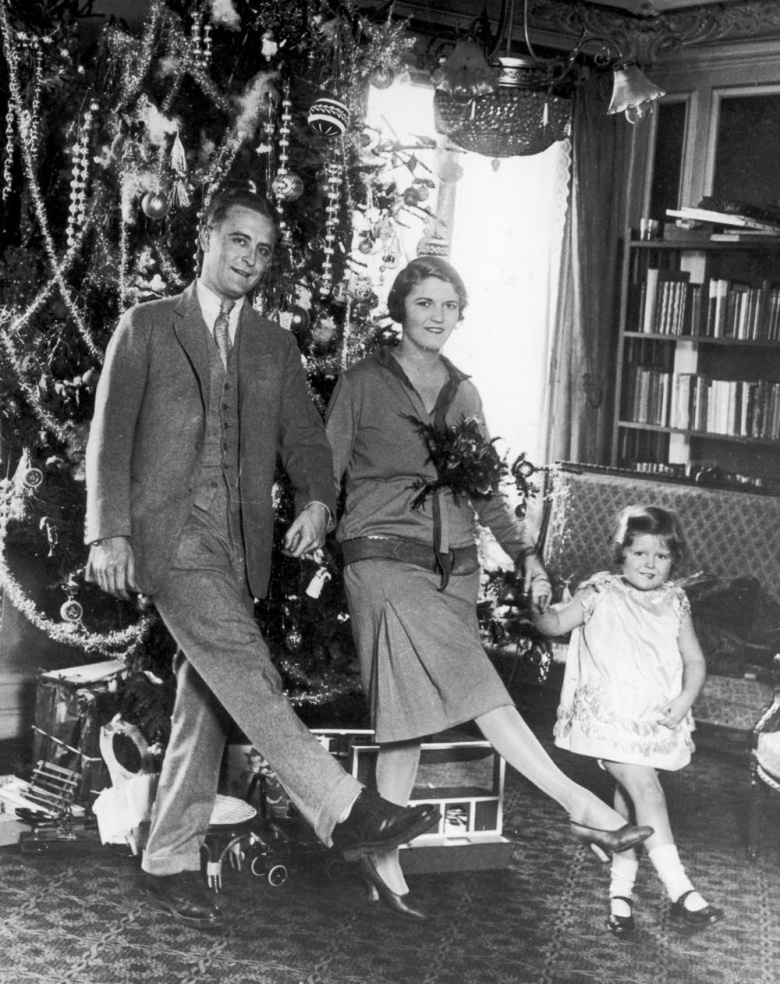

Giuditta Bassano | Carteggi amorosi / Zelda e Scott Fitzgerald. La cognizione dell’attaccamento

Luca Briasco | Fitzgerald, talento a parte