Culicchia e l'omicidio di Ramelli

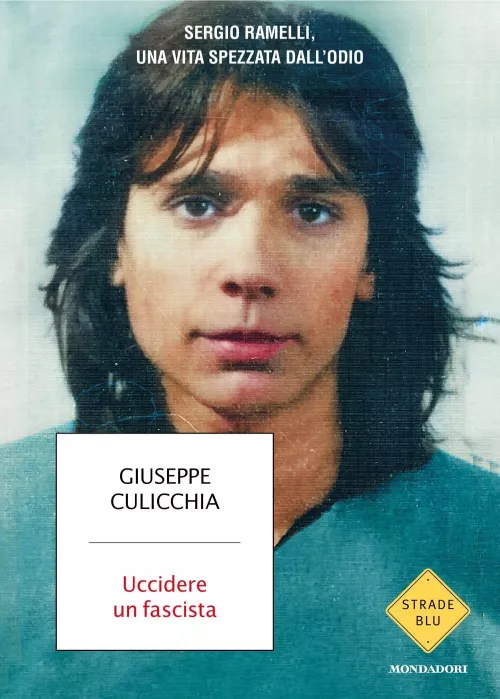

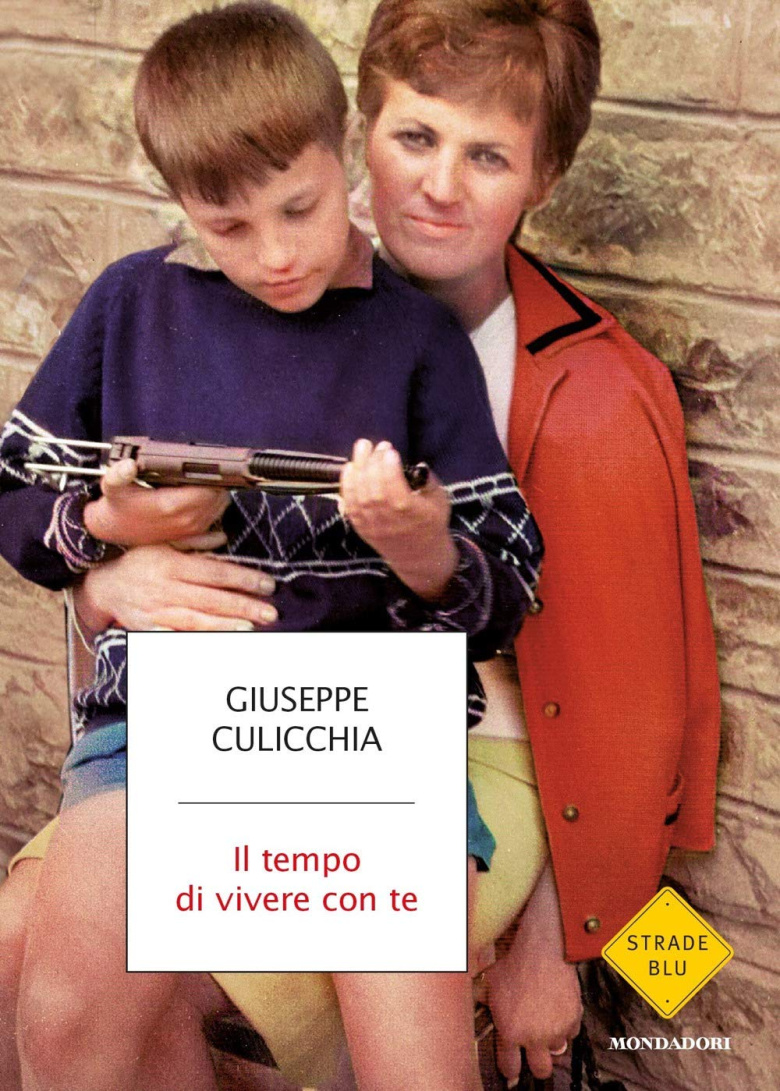

Nel libro dedicato a Sergio Ramelli (Uccidere un fascista, Mondadori, pp.235 €19), che ricostruisce l’omicidio del giovane aderente al MSI da parte di membri di Avanguardia Operaia, Giuseppe Culicchia ritorna su anni dolorosi che ha già trattato in Il tempo di vivere con te (2023), dedicato al cugino Walter Alasia che aveva aderito alle Brigate Rosse. Tutti e due tragici protagonisti, da parti opposte, di anni di grande violenza. Cerco di non usare l’espressione anni di piombo perché è formulare, in realtà non contiene significato: oltre a essere inesatta è diventata un liberi tutti che fa torto allo sforzo di Culicchia, che è al contrario quello di parlare di quegli anni in modo sentito e personale. Questa è la qualità principale del libro. I fatti che racconta sono noti e molto studiati oltre ad essere stati vissuti da molti ancora vivi, trovare la voce che abita questi eventi non è semplice ed è a questa intonazione morale a cui cerco di rispondere. Servendosi di sentenze e ricostruzioni per restituire al lettore l’orrore di un agguato a un ragazzo che rientrava a casa da parte di un gruppo di extraparlamentari di sinistra armati di chiavi inglesi, Culicchia trasforma il lettore in testimone e giudice, non solo di quell’episodio, ma di un’intera epoca. Come autore si posiziona tra storia, semplicemente esposta, e letteratura, dove sono ammesse scelte stilistiche più libere, e qui ci sono un paio di dettagli che non mi hanno convinto: far parlare i luoghi (Piazza Fontana, Piazzale Loreto ecc.) in prima persona, come fossero testimoni. In un libro ricco di testimonianze reali, questa licenza letteraria mi ha lasciato perplesso, anche se riconosco che contribuisce a creare rapidamente un contesto, quello di Milano e dei suoi atroci fatti di sangue. L’altra scelta che non mi ha convinto è un insistere su un tu dato a diversi personaggi, a cominciare da Sergio Ramelli, che non fa che enfatizzare quella che è comunque la forza del libro: la gravitas di fronte al materiale e la pietà per tutti i morti.

Ma sono dettagli su cui non vale la pena soffermarsi, cerco piuttosto di entrare nel merito e di stare con Culicchia che va dritto alla ferita che determina ancora moltissime cose nell’Italia contemporanea. Cos’è la violenza politica? Ha senso questa espressione o c’è solo il crimine? Quella violenza segna profondamente gli italiani, da una guerra che non finisce mai e di cui sono ancora fin troppo figli gli schieramenti politici in parlamento, al dibattito sul pacifismo o il riarmo, al nostro profilo internazionale, insomma tutto quello che siamo collettivamente. Basta ricordare che il presidente del Senato Ignazio La Russa, assediato in diverse occasioni nelle sede del MSI, è stato il difensore della famiglia Ramelli nel processo che si tenne dodici anni dopo l’agguato, o al contrario il tentativo ovunque di liberarsi di una narrazione woke percepita come liberale e progressista, che è poi solo una tra le tante descrizioni del nostro mondo la cui egemonia non è dovuta a poteri occulti, ma a quello che si pensa e si scrive in una società, persino quando la sinistra è anemica e moribonda come in questi anni.

Sottrarre la memoria degli anni ‘70 a facili etichette per parlare apertamente dei morti di quegli anni è dunque il primo passo. Come spiega lucidamente Culicchia, dovremmo iscrivere quella decade in una guerra civile che in Italia ha avuto tre puntate: il biennio rosso (1919-21), la Resistenza (1943-45, ma in realtà per diverse aree d’Italia arriviamo al ’48), e il periodo che va grossomodo da Piazza Fontana all’omicidio Moro (1969-78). Come anche nel libro dedicato a Walter Alasia, Culicchia porta in primo piano i dati (arresti, morti, attentati) che mettono anche un lettore occasionale, estraneo a quegli eventi, come credo siano la maggior parte dei lettori di oggi, di fronte all’emergenza degli anni settanta. L’Italia era la frontiera tra est e ovest e quindi molte delle azioni che avvenivano nel nostro territorio erano ispirate se non direttamente finanziate e guidate dall’estero. Un fatto tra i tanti citati nel libro: stando alle dichiarazioni del brigatista Franceschini alla commissione parlamentare stragi, Israele avrebbe offerto armi alle Brigate Rosse, che erano vicine all’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina). Se lo abbia fatto per destabilizzare l’Italia in modo da conquistare un luogo privilegiato per gli americani nel mediterraneo, o direttamente per contribuire alla strategia della tensione, che sappiamo oggi essere stata principalmente diretta dagli USA per scongiurare l’ingresso del PCI al governo, è aperto a speculazioni infinite e chissà se ne sapremo mai qualcosa. Certo dà l’idea dei numerosi, complicati interessi che definivano gli interventi e i finanziamenti in Italia, gli attentati e gli addestramenti, e certo i giovani studenti di medicina che assassinano Sergio Ramelli, le Brigate Rosse o dall’altra parte i NAR o gli altri gruppi neofascisti, non potevano capirlo. A vent’anni, pieni di rabbia e ribellismo, erano solo pedine in trame che li superavano, e se pure questo non assolva nessuno perché un omicidio come quello di Ramelli resta un omicidio, spiega perché, venuta meno, con la caduta del muro di Berlino nell’89 e la stessa esistenza del PCI, la centralità geopolitica dell’Italia, questi fatti violenti scompaiano.

Questo è anche il succo della sentenza che condanna gli assassini di Ramelli, che smonta il rifugio nell’antifascismo militante degli accusati. È la costituzione e lo stato italiano, spiega la sentenza, a essere già antifascista e non prevede agguati a diciannovenni che tornano a casa in motorino.

Certo che il contesto ricostruito da Culicchia, che include le stragi, la morte di Pinelli, quella del commissario Calabresi, i quasi quattrocento morti che si possono ascrivere allo scontro politico, danno la temperatura in cui maturavano le decisioni di allora. Ed è una febbre molto alta, da guerra civile.

L’essere frontiera geopolitica spiega anche la girandola di ideologie che viene agitata sull’Ucraina oggi, se ci siano seguaci di Bandera o semplici nazionalisti, se si debba parlare di resistenza, con le diverse colorature di cui certo i combattenti sono convinti, ma che sono comunque strumentalizzate in un’altra partita che si gioca tra USA e Russia in Arabia. L’Ucraina si batte per esistere, ma i Principi sono altri e come diceva Machiavelli, ai Principi interessano due cose: il fatto e l’opinione. L’opinione segue, deve essere plasmata per mantenere consenso, in tirannia e monarchie come nelle democrazie. Il termine violenza politica non distingue tra militanti più o meno consapevoli (i figli dell’89, come li chiama Sciascia in Il cavaliere e la morte) e azioni che sono invece concepite e orchestrate altrove e con ben altra strategia.

Questo me lo spiegava mio padre, militare di carriera e decorato per la guerra di liberazione ’43-’45, quando scendevo in piazza con i miei coetanei a gridare le stupidaggini di quegli anni che ricorda Culicchia (nel mio caso non a gridare, ma fa poca differenza). Lui che la guerra, nonostante la Resistenza, l’aveva persa con tutta l’Italia, sapeva bene che sono sempre altri gli interessi, i registi, che non si demanda certo a una piazza il futuro perché ci sono giornali, danaro, armi, insomma c’è il potere e che, per come era finita la guerra, in Italia non era più nelle mani degli italiani dal ’45. I movimenti sono importanti, certo, al loro interno si formano socialità e esperienze condivise, ma che qualcuno immaginasse che dal parlamento italiano o dalle superpotenze che con Yalta si erano spartite l’Europa, le decisioni sul futuro del mondo si fossero spostate a qualche organizzazione studentesca, dà il senso della velleità del ribellismo e quindi dell’impotenza che generava quella violenza.

Culicchia sceglie saggiamente di non entrare nel dibattito ideologico: i punti programmatici del fascismo, a distanza di oltre cent’anni, mostrano la strettissima discendenza dal socialismo. Lo stesso Mussolini, nella sua ultima lettera, scrive: muoio socialista. Il socialismo certo è un’altra cosa, aveva radici anche cattoliche, una storia importante, mentre il fascismo nasce appoggiato dal capitale dell’industria e per tutta la sua storia ne è espressione, ma come ha chiarito Wolfgang Schivelbush, è anche parte dei 3 New Deal (2008) che cercano di regolare il mercato negli anni trenta: quello nazista, quello fascista e quello americano. Oggi ci è del tutto evidente che un programma che chiede nazionalizzazione delle grandi industrie, spesa sociale, grandi interventi dello stato, dalla salute alla scuola, in poche parole di regolare il capitalismo, ha le sue radici nel socialismo. Ci sono come abbiamo detto fin dal principio grandi differenze, dall’opposizione al bolscevismo al nazionalismo, che in Europa aveva sostituito le confessioni religiose per le quali si ammazzavano i nostri antenati alcuni secoli fa. Nazionalismo che con i suoi corollari di razzismo, protervia e inno alla guerra innerva le destre occidentali ancora oggi. Come però ricordava Christopher Duggan, la spesa sociale in Italia la inventa il fascismo, è il modo in cui lo stato cerca di strappare la secolare lealtà dei contadini alla chiesa e alle aristocrazie locali a favore di un ente nuovo nelle loro vite: lo stato. Sono questioni che si trascinano per un secolo sanguinoso, ma sono anche discussioni di lana caprina che probabilmente sfuggivano agli attori di quegli anni.

Quello che contrappone davvero il fascismo non solo in Italia al socialismo di cui è figlio, è il disinvolto uso della criminalità nell’eseguire i propri piani, dall’omicidio Matteotti alle stragi, dai desaparicidos argentini ai campi di sterminio nazisti. Fascismo in tutte le lingue è divenuto così sinonimo di violento, criminale, senza che si sappia necessariamente che originariamente fu cosa italiana ed ebbe a che fare con Mussolini. Così come usiamo termini come inquisizione, o riferimenti a Erode o Napoleone prescindendo dalla loro realtà storica.

Il comunismo ha certo altrettanto se non più sangue sulle mani, dagli anni trenta di Beria e Stalin alla rivoluzione culturale cinese, e con il fascismo ha in comune l’eliminazione degli avversari politici. Ma per tornare alle scelte di Culicchia nel libro, se di contenuti politici e di idee si discute, non si va lontano. Identificare le bande criminali che seminarono bombe in Italia spesso al soldo e in connivenza con servizi segreti e malavita, o quelle altrettanto criminali che ammazzarono Ramelli, con le ideologie a cui credevano di aderire, come ricorda la sentenza di condanna degli assassini di Sergio Ramelli cui abbiamo accennato prima, non aiuta. Se mai ci sono appartenenze tribali, spesso molto locali, che determinano gli schieramenti, o piuttosto gruppi criminali a destra e sinistra. E qui capisco la necessità di Culicchia di raccontare Milano, e che terribile Milano viene raccontata. L’istituto Molinari mi ha fatto subito venire in mente la scuola in cui è ambientata la bella serie inglese adolescence, e più in generale la violenza che è endemica in ogni società, ma più feroce e continua dove si è esposti alla povertà. Tra i giovani più poveri. Qui la violenza sociale è intensa, si producono ultrà di calcio e altre violenze che altro non sono che il manifestarsi, negli individui più smarriti, dell’emarginazione. Anche dove ad attuarla sono i figli della borghesia, come i giovani studenti di medicina di Avanguardia Operaia che fracassano il cranio di Sergio Ramelli, che immagino cercassero una legittimazione ideologica in un gruppo che ambiva a rappresentare la classe operaia. L’istituto tecnico di cui Culicchia descrive molti dettagli, dai professori agli studenti e gli ambienti, diventa la vera e propria frontiera in cui si combattono le tribù, tanto che a condannare Ramelli è un compito in classe.

Mentre i conflitti politici risultano quasi incomprensibili a distanza di cinquant’anni, un po’ come i conflitti tra guelfi bianchi e guelfi neri che pure costano a Dante l’esilio, la violenza ci è del tutto chiara. Culicchia ricorda per nome e cognome e dove possibile con altri dettagli molte vittime. Le persone, per lo più anziane, che a Milano si erano recate alla Banca dell’Agricoltura in giorno di fiera il 12 dicembre del 1969, le vittime di Piazza della Loggia. E questo è molto bello, perché ognuna di loro era una persona con una storia.

Degli anni ’70 io ho avuto tutt’altra esperienza: come ho scritto in molte occasioni furono anni per me eminentemente antimilitaristi, dominati da Bob Dylan e femminismo. Questo credo mi tenne lontano dai servizi d’ordine e anche dalle organizzazioni. Ma per me era facile, per condizione sociale e perché le Brigate Rosse avevano inserito mio padre nei loro obiettivi; ma soprattutto perché ammazzarono Bachelet, il marito della mia amatissima insegnante di italiano alla scuola media. Erano davvero di un altro pianeta. Come Calvino nel Sorpasso, mi sono molto augurato che fossero strumentalizzate, magari al soldo di qualche potenza straniera, e invece credo abbia ragione Culicchia, nascevano tra noi, soprattutto in quelle aree sociali lasciate indietro dallo sviluppo. Ero privilegiato anche qui, perché non ero a Milano o Padova, ma a Venezia e poi in una città felice come Bologna, dove la giunta di sinistra aveva addirittura reso gratuiti i trasporti per gli studenti! Quando in un grande convegno nel ’77 incontrammo a Bologna i milanesi, i romani di via dei Volsci o l’autonomia padovana, fu uno shock. Vestivano diversamente, con giubbotti di pelle e occhiali da sole contro i nostri capelli lunghi, le gonne a fiori e gli zoccoli. Ma anche qui si vedeva il nostro privilegio. Quando un giorno, nel 2006, andai a fare una gita con mia moglie e mia figlia sui colli Euganei, ci fermammo per un panino in una trattoria. C’era nel locale un canale della televisione dedicato alla caccia, poco più avanti un altarino con ceri accesi a Mussolini e dietro il cassiere una fotografia del primo Novecento di due uomini alla gogna con sotto scritto Juden. Crescere a Padova era certo diverso dall’essere cresciuti a Venezia o Bologna. O a Milano, dove le violenze raccontate da Culicchia erano efferate e continue.

Per quanto qualche scaramuccia con dei fascisti, non violenta e velleitaria, l’abbia vista intorno a me, era altro che trasformava il paese, nei referendum e soprattutto nella cultura che non era particolarmente di sinistra. Certo Feltrinelli era molto schierato, ma c’era già Adelphi e tanto Nietzsche anche a sinistra, le stesse canzonette per tutti, come ricorda Culicchia, il calcio, insomma l’Italia era meno divisa di quello che appariva dagli scontri in piazza. Purtroppo, quando iniziò a circolare l’eroina, molti ragazzi, superstiti dai pestaggi di una parte o dell’altra negli anni ’70, si ritrovarono spesso clienti degli stessi spacciatori, spazzati via come mosche in suicidi e altre forme di autodistruzione.

Nel libro di Culicchia si avverte tutto il dolore di esserci stati, anche se lui era bambino, il desiderio di appartenere a un dopo che in realtà non esiste perché la storia è sempre una tragedia: Laio, e poi Edipo, e poi Eteocle, Polinice, Antigone e Ismene. Sangue che riaffiora sempre. Questo non ci impedisce di volere un mondo che guardi oltre, di non trasmettere a nostra volta la tragedia, il dolore ai nostri figli, ed è questa l’anima buona dei movimenti, di sognare un mondo migliore fatto da gente che parla e scrive, che si ama e crea famiglie e comunità.

Leggi anche:

Dario Voltolini | Culicchia, La bambina che non doveva piangere

Enrico palandri | Tra la P38 e l’eroina

Claudia Zunino | Metamorfosi del cretino