Quando eravamo Forever Young

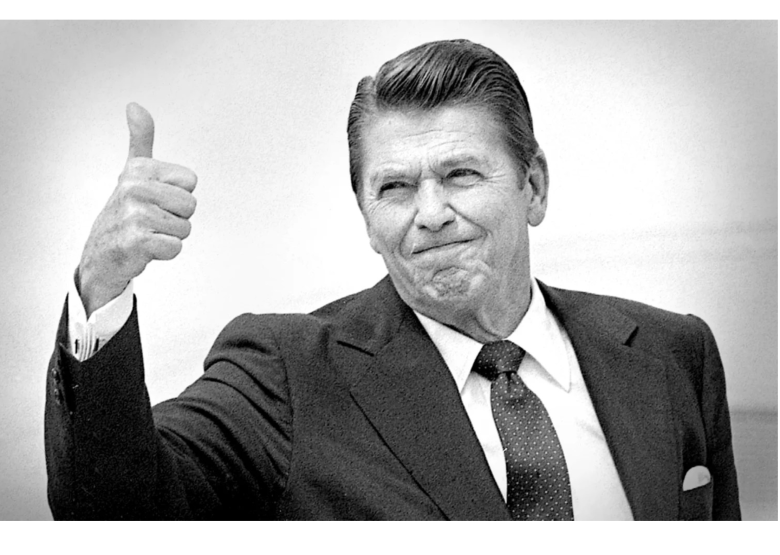

Confessiamolo subito: chi scrive ha attraversato gli anni Ottanta sul predellino, tutto sommato privilegiato, di media che hanno raccontato e contribuito a tramandare quel decennio, di qua e al di là dell’oceano. Pertanto non aspettatevi una narrazione imparziale: ero troppo coinvolto, seppure terra-terra, nel quotidiano racconto di accadimenti contingenti, a partire dal fenomeno Ronald Reagan, il 40° Presidente degli Stati Uniti che, insieme ai “colleghi” Margaret Thatcher in Gran Bretagna e Brian Mulroney in Canada, avrebbe definito, nel bene e nel male, lo spirito conservatore del decennio, scatenando la gioia inconsulta di grandi vignettisti come Jules Feiffer («Da cittadino ero disperato per l’elezione di Reagan, ma come vignettista professionista ero sopraffatto dalla gioia: ho quattro anni per prendere in giro i repubblicani»), o di umoristi come Art Buchwald («Saranno quattro anni favolosi»). Poi gli anni saranno otto, che sommati ai successivi quattro del suo vice, George H.W. Bush, copriranno tutto il decennio e non solo. Presidenze entrambe dileggiate dalle sinistre globali che oggi, dopo un primo assaggio del triumvirato Trump-Vance-Musk, sono sul punto di essere rimpiante al grido di “Aridateci Reagan” (che fa il paio con il nostrano “Aridateci Andreotti”, anche se ci accontenteremmo di Rumor o De Mita).

Il saltafosso degli anni Ottanta

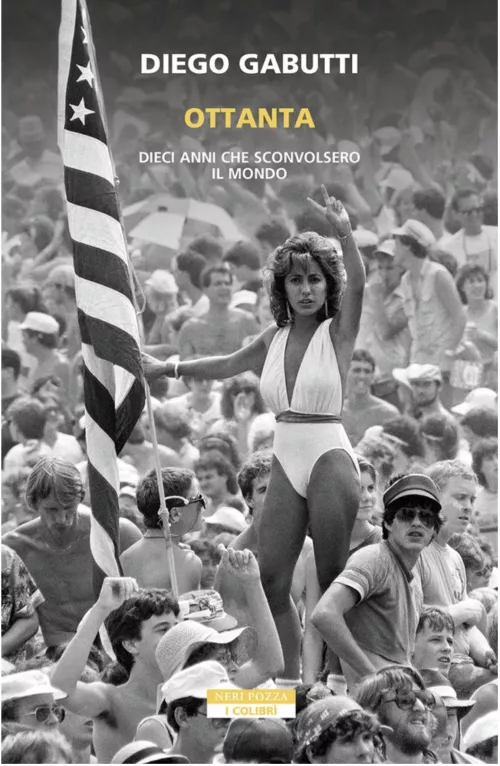

Nostalgia o critiche feroci a parte, quel decennio fu un momento unico che un giornalista di lungo corso come Diego Gabutti racconta, con grande ironia e dovizia di particolari, nel suo recente Ottanta (“Dieci anni che sconvolsero il mondo”, Neri Pozza, 2025). Partendo dai miracoli del secondo dopoguerra (rock ’n roll, piena occupazione, anticoncezionali, automobili col sedile ribaltabile, televisione, lo sbarco sulla Luna, la Beat Generation, un ascensore sociale funzionante a pieno regime, i cineclub, le vacanze al mare, il West di Sergio Leone, il femminismo, il Padrino, la chirurgia dei trapianti), Gabutti scrive che: «Mai nella storia universale s’erano viste nazioni così opulente e generazioni così sazie, così istruite, così edoniste, così politicamente impegnate e soprattutto così forever young».

Era accaduto che a metà degli anni Settanta i nodi del boom erano venuti al pettine, e la festa era abortita. «Un attimo prima rock ’n roll, l’attimo dopo ogni band taceva. A saltellare come un pupazzo caricato a molla era rimasto soltanto Mick Jagger, già vecchio e rugoso, quasi incartapecorito a quarant’anni». Ma al giro di boa del nuovo decennio ecco, fulmineo, il risveglio che nessuno si aspettava, né aveva previsto. «Il saltafosso degli anni Ottanta», lo chiama Gabutti. «E non di meno l’incanto ci fu».

Incanto che, di lì a poco, si incarnerà, da una parte, in un generico risveglio sociale, culturale (L’insostenibile leggerezza dell’essere), scientifico (René Thom e la Teoria delle catastrofi), digitale (Jobs-Gates, Apple-Microsoft), ludico (Rubik, Pac-man, Super Mario Bros.), economico (il Sistema della Moda), persino politico (Perestrojka e Glasnost); dall’altro sprofonderà in focolai di guerra (Afghanistan, Falkland), addii (Lennon), misteri (P2), violenze (Fatwa, Rushdie), attentati (Lockerbie), stragi (Bologna). Il tutto condito dalla colonna sonora della Disco Music, dai video aerobici di Jane Fonda in scaldamuscoli e capelli cotonati, da Simon Le Bon e i suoi Duran Duran idoli dei Paninari, mentre in televisione spopolava la soap opera Dallas e, al cinema, Woody Allen sarebbe passato dalla leggerezza di capolavori anni Settanta come Io e Annie e Manhattan, a drammi familiari (Hannah e le sue sorelle), a dilemmi etici (Crimini e misfatti), all’esplorazione dell’identità (Zelig).

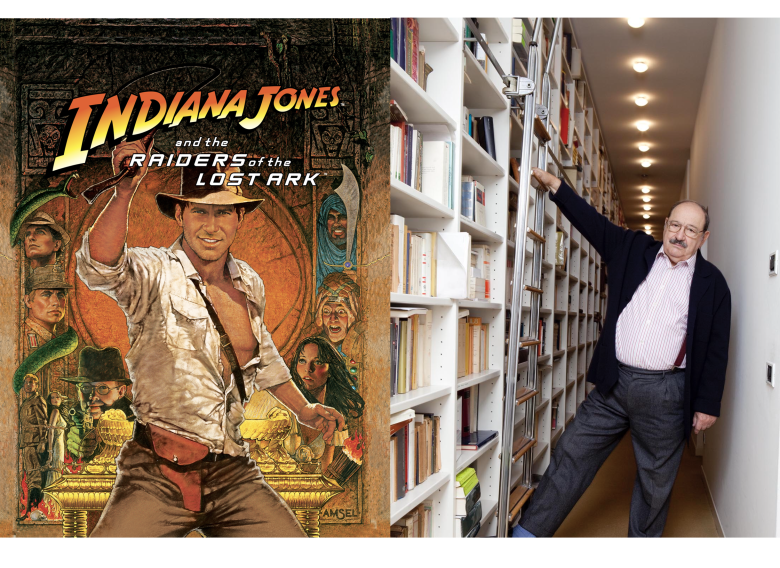

Insomma, per dirla con il semiologo Omar Calabrese (1949-2012), stavamo per entrare, a pieni passi, nell’età neobarocca i cui geni letterari erano già tutti in fieri nel mega-seller mondiale di Umberto Eco Il nome della Rosa (Bompiani, 1980), e che sbocceranno l’anno successivo con l’arrivo, nelle sale cinematografiche, degli spielberghiani Predatori dell’arca perduta, un’opera «di colossale impegno di citazione», un film «infarcito di circa trecentocinquanta rimandi a altre opere, filmiche e non», scriverà Calabrese.

Ma cos’è quest’età neobarocca? Se volessimo dargli una definizione simil enciclopedica, potremmo descriverla, più o meno, come una tendenza culturale e artistica caratterizzata da complessità (Morin), frammentazione (Barthes), citazionismo, gusto per l’eccesso, ibridazione dei generi, instabilità, variazioni di stile (Queneau), proliferazione dei dettagli, una predilezione per il labirintico e il non-lineare, il sequel e il remake: un insieme che si manifesterà in tutti i settori della cultura di massa, inclusa la scienza, la sociologia, l’arte, la letteratura, l’architettura, il cinema, la comunicazione visiva, a cui si aggiungono alcune caratteristiche stilistiche e concettuali del Barocco storico adattate alla società postmoderna.

L’Armata rossa seduta su un cactus

Certo non è un decennio tutto musica alla Thriller, cinema alla E.T., o soap alla Dynasty. Il calcio d’avvio degli anni Ottanta, scrive Gabutti è battuto dall’Armata rossa che, dopo Budapest nel 1956, Praga nel 1968, invade l’Afghanistan il 24 dicembre 1979, otto giorni prima del fatidico capodanno (per l’operazione speciale in Ucraina, ennesimo attestato da esporre nella personale Hall of Shame, la teca del disonore, dovremo aspettare il 2022). Commenta Gabutti: «Sembra lì per lì una buona idea, come “dice quel tale” (citato da Steve McQueen in I Magnifici sette) “quando gli chiedono perché si è seduto su un cactus”, ma naturalmente è un’idea che si rivela catastrofica come capita sempre. L’Armata rossa si trova ad affrontare tutte insieme la guerriglia islamista, la nascente al Qaeda, le armi americane e le squadre speciali della cia. Per il comunismo internazionale è l’inizio della fine».

Per Ronald Reagan è invece un brillante inizio d’anno. The Times They Are A-Changin’, cantava quasi vent’anni prima Bob Dylan e ora la profezia si avverava, ma non nel modo immaginato dalla generazione del Flower Power. «Attore senza una precisa identità, il neo presidente è, in compenso, un politico dalle idee molto chiare», annota Gabutti. «È anche una bandiera, e non una bandiera di destra reazionaria. Reagan è un liberale, un antitotalitario, un evangelico». Fondamentalmente un antipolitico che credeva sinceramente che lassù fra le galassie ci fosse un domineddio con la barba bianca e, sulla testa, il triangolo con al centro un occhio come quello stampato sui dollari, “Creatore del Cielo e della Terra”, che vegliava sull’America, i suoi Marines e la sua economia. E che gli aveva fatto vincere le elezioni presidenziali tenutesi nel novembre del 1980, appunto.

Mr. Gorbaciov, tear down this wall

Inimmaginabili senza di lui gli anni Ottanta, scrive Gabutti. «Segnano il ritorno dell’America sulla scena globale dalla quale era assente fin dai giorni delle manifestazioni studentesche contro la guerra in Vietnam e della fuga dell’ultimo elicottero da Saigon». Sarà Reagan a stanare l’Impero del Male, a minarne le radici. In un celebre discorso tenuto a Berlino il 12 giugno 1987, davanti alla Porta di Brandeburgo, si rivolgerà al Segretario Generale del pcus, Mikhail Gorbaciov, chiedendogli di abbattere l’infamia del muro: «Mr. Gorbaciov, tear down this wall!».

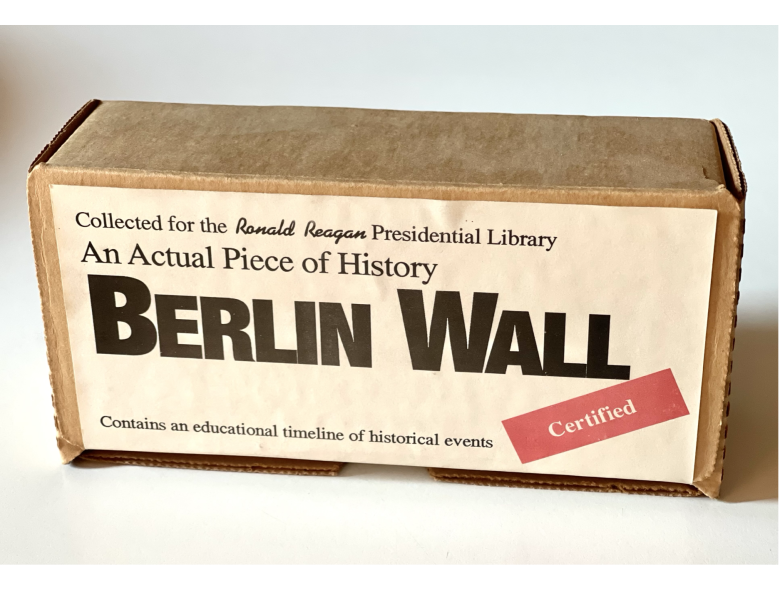

All’epoca l’invito di Reagan fu considerato più simbolico che realmente efficace, eppure, neanche due anni più tardi, al giro di boa del decennio, il muro, con il neanche tanto tacito assenso sovietico, veniva abbattuto dagli stessi berlinesi – dell’est e dell’ovest senza distinzione – che lo demolirono con tutto ciò che trovavano sottomano: martelli, cacciaviti, scalpelli, trapani. Una sezione di quel muro fu regalata dal borgomastro di Berlino a Reagan e esposta all’ingresso della sua Presidential Library a Simi Valley, California. Al tempo dell’inaugurazione, la Library mise in vendita frammenti del muro sigillati in una scatolina di cartone (nella foto). Neanche dirlo, fui uno dei primi acquirenti.

Vite spericolate e l'affaire couture

Gli anni Ottanta furono anni di eccesso, e quale eccesso fu più vibrante dell’edonistico boom della moda, del Made in Italy che avrebbe trasformato Milano nella capitale mondiale del prêt-à-porter – definito anche col termine altisonante di “alta moda pronta”, o addirittura “couture di serie” – facendo degli stilisti (guai a chiamarli sarti) Armani, Versace, Krizia, Ferré, Missoni, Valentino, Fendi, Coveri, Biagiotti, e altri che sicuramente dimentico, «i nuovi dei, i nuovi profeti del decennio», scrive Natalia Aspesi (Perché loro, Laterza, 1984) «circondati dalla stessa luce carismatica delle stelle del cinema di un tempo»? I loro nomi, marchi, o monogrammi che una volta erano tutt’al più nascosti all’interno degli indumenti, ce li ritrovammo sbattuti non solo su manifesti cittadini e sulle pagine di pubblicità di rotocalchi, ma anche su magliette, cinture, pantaloni, calzini, mutande. Marci, la figlia dello stilista americano Calvin Klein (la febbre modaiola aveva attecchito anche oltreoceano, sulle due coste) racconterà, desolata, di quando, in momenti topici di una serata romantica, si trovava a leggere, a grandi lettere, sull’elastico dei boxer del partner il nome del padre.

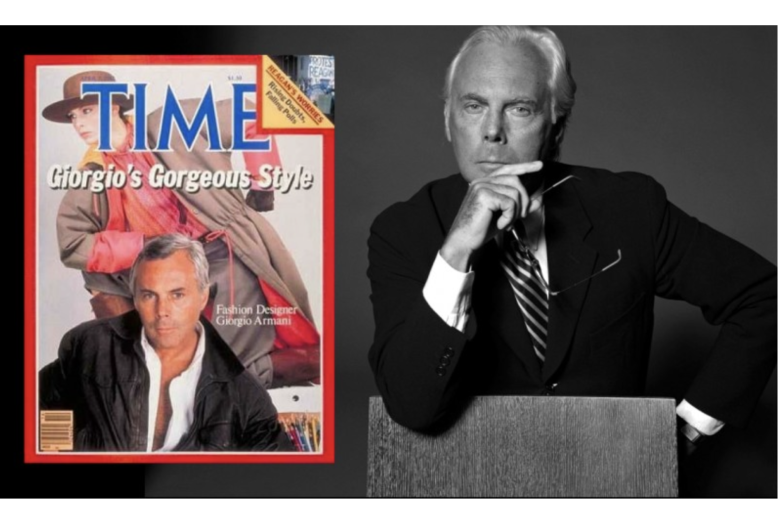

Le riviste di moda, ma non solo, saranno il megafono degli stilisti. Giorgio Armani – al quale la rivista Time dedica una copertina (5 aprile 1982) – è il primo a capire il ruolo indispensabile dei giornali nella costruzione del mito, nella moltiplicazione della fama, e a investire miliardi (di lire) nella pubblicità. Nell’editoria specializzata, infatti, il target non è più tanto il lettore quanto l’inserzionista, il numero delle copie vendute non è importante, «ciò che conta», spiega Aspesi «è che comunque facciano circolare un desiderio, un bisogno, una convinzione, fotografati e spiegati in modo splendido, accurato, intelligente, all’interno di un mondo chiuso: il mondo della moda, appunto». Un universo raccontato in immagini da grandi e strapagati fotografi, come Herb Ritts, Helmut Newton, Steven Meisel, Annie Leibovitz, Bruce Weber, Richard Avedon che gli stilisti si contendono a suon di dollari (non certo di lire) perché le loro immagini di “devozione lucente” (Aspesi) sono entusiasmanti, rassicuranti, confortanti.

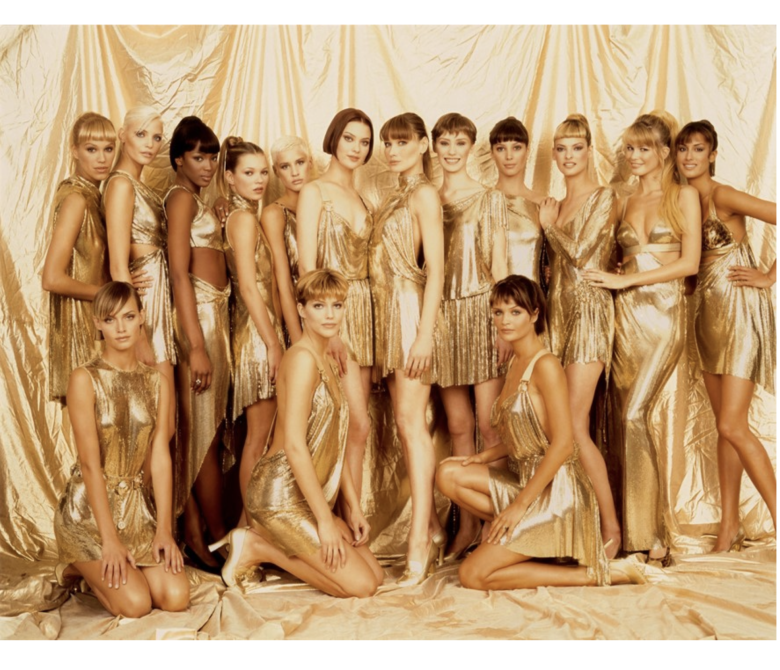

Ed è al traino dei grandi stilisti, e degli altrettanto grandi fotografi, che le mannequin di una volta si trasformeranno da appendiabiti – o “istituzioni astratte”, come le aveva battezzate Roland Barthes – a modelle, poi a top model, infine a supermodelle. Le nuove dive del decennio saranno Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Kate Moss, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington, le Big Six. Non più semplici volti della moda, ma vere e proprie icone globali con un’influenza mediatica che travalica le passerelle. Altro che Hollywood.

Ma dietro alle copertine patinate, a tutto quel glamour, a quelle promesse sempre più ammiccanti, non è proprio tutto rose e fiori. La concorrenza è spietata e l’ambiente, insomma, non è quello delle Orsoline. Le vite sono spericolate: vite che non è mai tardi, vite spese al Roxy Bar. La cocaina gira. E finisce che ci scappa persino il morto. La mattina di martedì 26 giugno 1984, alle 7,30 di mattina, Francesco D’Alessio, 40 anni, figlio dell'avvocato Carlo, erede di fortune economiche lievitate nel mondo dell’industria e dei cavalli da corsa di grande rango, è ucciso da due colpi di pistola calibro 38 sparati da un’aspirante modella, Terry Broome, che lo raggiungono a una tempia e al cuore. Il delitto accende improvvisamente i riflettori sulla Milano “by night” con i suoi contorni fatti di «amori avventurosi, locali alla moda, belle donne, feste all’insegna della cocaina», titola su nove colonne il Corriere della Sera.

Memphis Blues

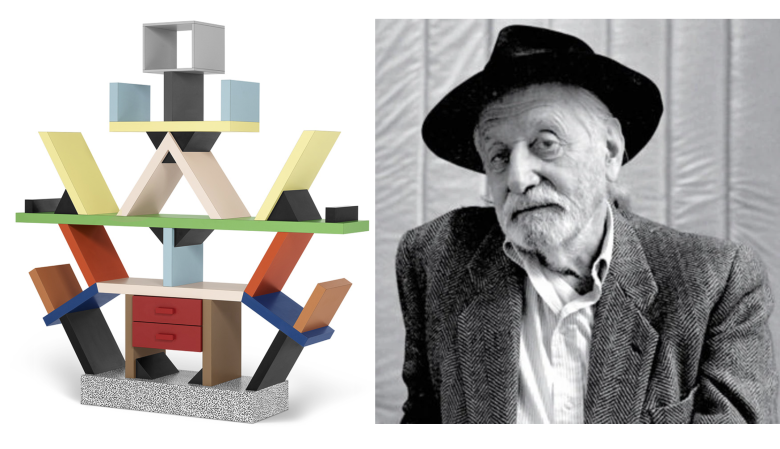

Al pari della moda, gli anni Ottanta sono quelli del trionfo del design industriale Made in Italy. Data storica è il 18 settembre 1981 quando si inaugura a Milano, alla Design Gallery, la mostra Memphis (il nome non è altro che una citazione da una canzone un po’ fuori di testa di Bob Dylan, Stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again). Erano esposte le opere di un gruppo di designer comprendente Martine Bedin, Aldo Cibic, Michele De Lucchi, Matteo Thun, Marco Zanini e Ettore Sottsass. Quest’ultimo, ricorda Marco Belpoliti: «Quando arriva non crede ai suoi occhi: oltre duemila persone occupano lo spazio dello showroom. Dentro ci sono: trentun mobili, tre orologi, dieci lampade, undici ceramiche».

La star indiscussa della serata è una libreria, “Carlton”, un pezzo di design radicale a firma Sottsass, caratterizzato da una struttura asimmetrica e colorata, realizzata in laminato plastico, la cui forma scultorea combinava elementi geometrici che sfidavano le convenzioni funzionali tradizionali, fondendo arredo e arte. Una perfetta rappresentazione dello spirito non solo del movimento Memphis, ma dell’ironia, vivacità e innovativo linguaggio visivo proprio degli anni Ottanta, sempre più neobarocchi in cui, fa notare Francesco Casetti, docente all’Università di Yale, «si colgono in filigrana anche quegli aspetti potenzialmente drammatici che, con la coscienza di oggi, vediamo pienamente emergere nel nostro mondo attuale».

Ripensando a ritroso a quegli anni, «è la potenzialità dell’epoca, la sua vitalità, la sua capacità di lanciare e sostenere sfide che più colpisce», scrive Diego Gabutti. «Compresa quella di Silvio Berlusconi che prima di tirare su Milano 2 e Milano 3, prima di finanziare il Giornale e di comprare una squadra di calcio, ha suonato il pianoforte e cantato chansons piacione su navi da crociera, dove viene scritturato insieme a Paolo Villaggio e Fabrizio De André. Nessuno al mondo ha mai avuto un curriculum così, a parte, forse il Mago di Oz, che comincia intrattenendo il pubblico in un circo e poi conquista un regno fiabesco in un’altra dimensione. Berlusconiland è un’Italia riformata e finita sotto incantesimo populista. All’improvviso è tutto un “vieni avanti cretino”, tutto un intrattenimento, tutta una fiction, tutto un quiz».

Retrotopia e il senso della vita

Nell’agenda dei ricordi le annotazioni sugli anni Ottanta sono fitte e si accavallano spesso le une sulle altre, accompagnate dalle immagini in salsa globale trasmesse dalla cnn di Ted Turner, l’ormai imprescindibile canale all news che inizia le trasmissioni, guarda caso, il primo giugno 1980, e che ci porterà in salotto le dirette del decennio e oltre, dell’attentato al neo presidente Reagan e a Papa Woytila, le notizie sui primi casi di aids intervallate da Simon e Garfunkel in concerto al Central Park di New York, mentre gli inviati alle Falkland raccontano di inglesi e argentini che si scontrano per il possesso di una manciata di isole. Saremo anche informati della morte di Gilles Villeneuve, di Grace Kelly principessa di Monaco, delle prime apparizioni del Mostro di Firenze, del bizzarro suicidio del banchiere Roberto Calvi, dell’Italia calcistica campione del mondo, senza dimenticare l’allarme per la scoperta del buco dell’ozono. Ma niente sarà più affettuosamente ricordato, almeno da chi ne fu coinvolto e testimone diretto, della “Nevicata del secolo” – che è anche il titolo di un gustoso libro di Arnaldo Greco e Pasquale Palmieri (il Mulino, 2024) – che colpirà l’Italia all’alba del 1985, in particolare la città di Milano (qui la recensione di Lorenzo Germano).

Il 3 gennaio bufere, gelate e nevicate attraversano l’Italia e un vortice ciclonico trasforma l’Europa in un “immenso teatro polare”. Le temperature sono “nettamente inferiori alla norma stagionale”, informa il colonnello dell’aeronautica Andrea Baroni. Poi, una decina di giorni più tardi, il generale inverno, dopo essersi sbizzarrito nella capitale e un po’ dovunque nella nostra penisola, se la prende con Milano sferzata da 72 ore filate di neve, come se fosse St. Moritz. Cumuli tra i 70 e i 90 centimetri si stendono sulla città improvvisamente paralizzata. Arrivano i militari del battaglione “Spluga”, i bersaglieri della brigata “Goito”, gli uomini del reggimento di artiglieria terrestre a cavallo “Voloire”. La Coldiretti chiede ai suoi associati di mettere in strada i trattori. Per il resto crollano tetti, pensiline, capannoni industriali. La struttura del velodromo Vigorelli non regge al peso della neve. A seguire crolla la “copertura a sella” del Palasport di San Siro, dove due settimane più tardi avrebbero dovuto esibirsi gli U2. Neobarocco all’ennesima potenza. Dimenticavo, la guardia di finanza indaga sulle manovre speculative del mercato ortofrutticolo.

Nostalgia? Certo che no, anche se come notava Zygmunt Bauman la nostra disponibilità alla rievocazione, alla “tendenza al dolce rimpianto per i tempi andati” è sempre più forte e dovuta a quel fenomeno che il sociologo chiama “retrotopia”, un’attitudine a cercare nel passato il senso della vita: di quel decennio in modo particolare. Forse perché, come cantavano gli Afterhours, «non sai che non si esce vivi dagli anni Ottanta».

* * *

Leggi anche:

Stefano Chiodi, Anniottanta

Pasquale Palmieri, Fare i conti con gli anni Ottanta

Pasquale Palmieri, L’estate effimera degli anni Ottanta

Tommaso Tuppini, Leggerezza e catastrofe degli anni Ottanta

Marco Belpoliti, Tutto Sottsass

Gianfranco Marrone, Omar Calabrese: forme informi