Tra i dannati della Silicon Valley

Anche il GGA (Grande Giornalismo Americano) incassa, talvolta, le sue brave cantonate. Prendi Slate.com, riverito sito progressista di web giornalismo d’inchiesta che, da circa trent’anni, intrattiene gli internauti con articoli, opinioni, analisi approfondite e provocatorie su politica, cultura, scienza, tecnologia, attualità, che, nel 1997, se ne uscì con un’indagine poco lungimirante in cui ridicolizzava Amazon, la “più grande libreria della Terra” che, nata da poco, si barcamenava in una fase organizzativa pre-adolescenziale.

«La libreria più grande della Terra? Puah. Diciamo la più piccola della Terra. Più economica, più veloce e più conveniente? Di nuovo: puah», scrivevano Jonathan Chait e Stephen Glass (di quest’ultimo si scoprirà, di lì a poco, che la maggior parte degli scoop realizzati per The New Republic se li era inventati di sana pianta).

Chait e Glass erano evidentemente influenzati dallo sciame di fallimenti che, verso la fine di quel decennio, stavano cominciando a abbattersi sulla Silicon Valley trascinando nel baratro quelle dot.com caratterizzate da modelli di business insostenibili, spesso basati solo sul traffico web, o su piani di espansione senza solide prospettive di redditività. E sparare a alzo zero su Amazon era sembrata una buona idea giornalistica, tenuto appunto conto che di lì a poco, al giro di boa del secolo, oltre cinquemila di quelle aziende spuntate come funghi, che avevano attirato enormi capitali di rischio grazie all’entusiasmo per il potenziale della Rete, sarebbero fallite ingloriosamente.

Il duo non aveva però fatto i conti con la tenacia, perseveranza, testardaggine di quell’ancora oscuro Jeff Bezos, neanche poi giovanissimo ingegnere elettronico laureato a Princeton, che prima di fondare – a Seatlle, nel garage di casa, e dove altro mai – Cadabra.com (poi ribattezzata Amazon), si era fatto le ossa a Wall Street, imparando a navigare felicemente fra algoritmi e fondi di investimento a alto rischio, mentre naufragavano clamorosamente aziende apparentemente destinate al successo, come Pets.com (prodotti per animali) Webvan (pioniere della consegna di generi alimentari), eToys (rivenditore di giocattoli), Kozmo.com (startup di consegne urbane a domicilio), che si sarebbero trasformate in casi di studio all’interno di corsi di laurea e programmi specializzati (“Innovazione e Tecnologie Emergenti”, “Cultura Start-up” e simili) che, da allora, esplorano la bolla delle dot.com come parte della formazione di base in economia, finanza, e business.

I visionari che volevano cambiare il mondo

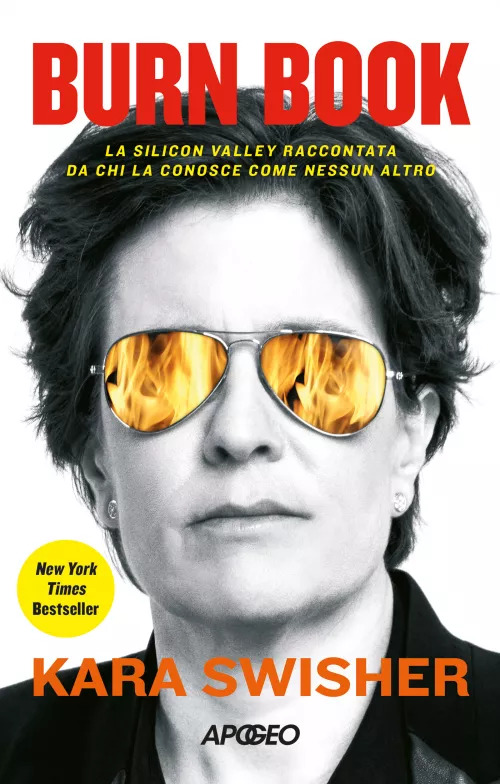

A raccontare i retroscena della storia della Silicon Valley, è Kara Swisher, celeberrima (negli Stati Uniti) giornalista esperta di tecnologia e economia digitale, che, nel libro Burn Book (traduzione di Daniela Di Lisio, Apogeo, 2024), si presenta al lettore ricordando di essere alta 157 centimetri, e di essere nata lo stesso anno di Internet: il 1962, data in cui lo scienziato e psicologo del MIT Joseph Licklider teorizzava l’Intergalactic Computer Network, una rete in grado di mettere in collegamento tutti i computer, diventata il fondamento tecnologico di Internet.

Il sogno di Swisher sarebbe stato quello di lavorare come analista strategica nell’esercito o nella CIA («Volevo proteggere l’America dalle forze più oscure del nostro DNA nazionale»), ma all’epoca era impossibile opporsi alle politiche antigay che vigevano all’interno di quelle istituzioni. Così, visto che non poteva dichiarare apertamente la propria identità sessuale, «ho fatto domanda alla scuola superiore di giornalismo della Columbia University e sono stata accettata».

Da quel primo capitolo del libro (e della sua vita) prende il via un resoconto in soggettiva, pungente e ben documentato, dell’industria tecnologica e dei suoi fondatori («visionari che volevano cambiare il mondo ma, alla fine, lo hanno rovinato»), che mescola la visione dell’autrice con quella delle sue “vittime”, che si chiamino Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Page, Sergey Brin, Steve Jobs, Peter Thiel, Sam Altman o Mark Zuckerberg.

Anche se, talvolta, l’obiettivo della Swisher zooma verso player “minori” – i vari Jack, Bill, Dick, Chris, Travis – che fanno sicuramente titillare l’interesse dei lettori della Bay Area, ma che lasciano freddino il lettore di qua dell’oceano. È come se, a parti invertite, ci fosse chi, in California, si immergesse nella lettura dei retroscena, che so, di una “Garbatella Valley” in un libro di Bruno Vespa.

Ma tant’è, il bollino in copertina assicura che questo Burn Book è nella lista dei best seller del New York Times e questo dovrebbe tranquillizzare il lettore, anche se, nel recensire il libro, lo stesso Times, per la penna intrisa di arsenico e merletti dell’editorialista Adrian Chen, scrive: «Vediamo Kara Swisher rimproverare Mark Zuckerberg per non aver fermato la dilagante diffusione di pericolosa disinformazione su Facebook, sgranare gli occhi di fronte agli eccessi della festa per il bebè del cofondatore di Google, Sergey Brin, litigare con Elon Musk a colpi di e-mail. Il suo mantra è: Non puoi sbagliare. Ma nella misura in cui riesce a dimostrare le sue doti giornalistiche, rende solo più stridente la sua lentezza nel riconoscere la profondità dei problemi della Silicon Valley. Alla fine la Swisher ha iniziato a dare l’allarme, ma a quel punto erano anni che si avvertiva della voracità del capitale e del potere delle aziende tecnologiche». Poi l’affondo: «Se la Swisher è una grande giornalista con così tanta libertà, come ha fatto a non accorgersi per così tanto tempo di ciò che si svolgeva sotto il suo naso?».

Non ci sarà mai un altro Steve Jobs

Punzecchiature fra Grandi Firme a parte, questo Burn Book (termine con cui si indica un quaderno o diario in cui si scrivono commenti maligni, pettegolezzi o insulti su altre persone) è una cornucopia di gossip tecnologici attraversati in prima persona dall’autrice, a partire dai primi anni Novanta (quando nel mondo esistevano solo 130 siti web, di cui solo l’1,5 per cento aveva la desinenza commerciale “.com”) per arrivare ai giorni nostri in cui, una preoccupata Swisher ricorda che: «Abbiamo ancora tempo per fare scelte migliori, le cose in modo diverso», a condizione che non vengano prese solo da un «piccolo gruppo di miliardari disconnessi dalla realtà». Elon Musk in testa.

Un Musk che, all’inizio, si era occupato di grandi idee come le auto elettriche (ma erano proprio una grande idea?), l’energia solare, i viaggi spaziali e i razzi riutilizzabili. Molti, lì nella Silicon Valley, pensavano che Musk avrebbe potuto diventare l’erede naturale di Steve Jobs, ma come lo stesso interessato ebbe a dire alla Swisher: «Non ci sarà mai un altro Steve Jobs». E aveva ragione, commenta la giornalista, «perché, per quanto a volte fosse accusato di essere anche lui un cretino, Steve Jobs avrebbe detestato il Musk attuale, i cui difetti iniziali hanno preso il sopravvento, ed è diventato presto rancido, assumendo solo gli aspetti peggiori della sua personalità. “Twitter Elon” era il vero stronzo. È stata una triste rivelazione che ho capito troppo tardi. Se Mark Zuckerberg è l’uomo più dannoso nel settore tecnologico, Musk è stato il più deludente». E il più pericoloso.

Nonostante l’imprenditore sia stato uno dei primi investitori in OpenAI, la società che, nel 2023, avrebbe introdotto il rivoluzionario ChatGPT e, al contempo, abbia da subito espresso serie preoccupazioni sulle implicazioni di un uso sconsiderato dell’intelligenza artificiale generativa (una sottocategoria della IA in cui i modelli sono addestrati per creare nuovi contenuti). Nonostante abbia detto alla Swisher: «L’intelligenza artificiale non ha bisogno di odiarci per distruggerci. Se decidesse di voler andare in una direzione particolare e noi fossimo sulla sua strada, ci schiaccerebbe, e lo farebbe senza rancore, come noi schiacceremmo un formicaio che è sulla nostra strada. Il potenziale di intelligenza dei computer è più grande della biologia. Decisamente più grande».

Armageddon o Paradiso in Terra?

L’intelligenza artificiale, dunque, prenderà il sopravvento? Ci ucciderà? Questo è ciò che teme Eliezer Yudkowsky, co-fondatore e ricercatore presso il Machine Intelligence Research Institute (MIRI), ente senza scopo di lucro che dal 2005 si occupa di identificare e gestire i potenziali rischi dell’intelligenza artificiale generativa. «Solo plasmando l’IA in modo che si preoccupi del nostro benessere l’umanità potrà sopravvivere», dice Yudkowsky, rifacendosi indirettamente alle Tre Leggi della Robotica immaginate dallo scrittore di fantascienza Isaac Asimov, e facendo sue le conclusioni a cui era arrivato, in tempi non sospetti, il famoso matematico britannico, crittografo e studioso delle teorie delle probabilità, Irvine John Good, quando parlava di “esplosione dell’intelligenza” per riferirsi all’idea che un’IA sufficientemente intelligente sarebbe stata in grado di riscrivere se stessa, migliorarsi e quindi aumentare illimitatamente le proprie capacità.

Certo è che se in un primo momento lo stesso Sam Altman, fondatore e amministratore delegato di OpenAI se n’era uscito con toni ottimistico-trionfalistici sulle prospettive offerte dall’intelligenza artificiale («Eleva l’umanità in modi che ancora non possiamo immaginare. Vivremo vite più sane, interessanti e appaganti. Ci ritroveremo in un mondo migliorato»), quando Kara Swicher gli ha fatto notare che il suo modo di parlare assomigliava in modo preoccupante a quello delle persone coinvolte, venticinque anni prima, nello sviluppo di Internet, quando Altman aveva solo dodici anni, ha alla fine ammesso: «Sì, stiamo giocando con qualcosa che non capiamo appieno».

Il fatto è che i tecno-oligarchi della Silicon Valley sono tutti convinti di appartenere a un’élite cognitiva. Credono fermamente che le loro competenze conferiscano loro una superiorità intrinseca rispetto al resto dell’umanità, giustificandone la posizione di potere, ha scritto il giornalista Thibault Prévost nel libro Les prophètes de l’IA, sottotitolo Pourquoi la Silicon Valley nous vend l’apocalypse (Lux, 2024).

«I giganti della Silicon Valley hanno sfruttato questo effetto di sbalordimento per paralizzare lo spirito critico dei giornalisti. Nel 2023, Time ha pubblicato un numero speciale sull’IA, intitolato “La fine dell’umanità”, rafforzando l’idea che l’intelligenza artificiale sia una scatola nera che solo le grandi potenze tecnologiche possono padroneggiare. Abbiamo già visto una retorica simile sulle criptovalute e sul metaverso, che promette sia l’emancipazione collettiva sia un’apocalisse imminente. È fondamentale che chi si occupa di comunicazione sviluppi un’alfabetizzazione tecnologica per evitare di essere ingannati di nuovo. Dobbiamo chiedere prove concrete di ciò che l’IA può effettivamente realizzare, piuttosto che speculare su ciò che potrebbe fare. Concentriamoci su dati tangibili».

Già, ma quali? E con quale competenza? A metà degli anni Ottanta, Umberto Eco poteva dibattere – a proposito di innocui supporti di memorie digitali – sulla superiorità tecnica degli allora piccoli e rivoluzionari dischetti da 3 pollici, a doppia densità, dall’involucro rigido e otturatore scorrevole in metallo per proteggere il supporto magnetico da eventuali danni, rispetto ai più ingombranti, delicati e “morbidi” floppy da cinque pollici. Ma oggi? O capisci di meccanica quantistica o è meglio tacere. Dov’è il nuovo Asimov?

Oggi, in corsa per dominare il settore e contendersi un’egemonia sempre più distopica, sono mega conglomerati come Google, Amazon, o singole monadi come Elon Musk. «Vedremo chi prevarrà», scrive un’ottimista Kara Swisher, «ma posso assicurarvi che le macchine non diventeranno autosufficienti e non estingueranno l’umanità. E se questo accadrà, succederà perché il nemico, in realtà, è sempre stato uno: noi».