Le spie di Cambridge

Troppo british. Troppo gentiluomini. Troppo tè delle cinque. Troppo Oxbridge. Troppo spirito di casta. O semplicemente troppo idioti? È ciò che viene da pensare a proposito dello spionaggio britannico, il celebrato SIS (Secret Intelligence Service), sfogliando il recente Le spie di Stalin (“I ragazzi di Cambridge che cambiarono la storia”, Neri Pozza, 2024), in cui il giornalista Giorgio Ferrari ripercorre la vicenda del gruppo di agenti doppiogiochisti che lavorarono per l’Unione Sovietica, passati alla storia come i Cambridge Five – ovvero Donald Maclean, Guy Burgess, Kim Philby, Anthony Blunt, John Cairncross – le cui vicende segrete si arricchiscono, seppure col contagocce, di succosi dettagli via via che nuovi documenti vengono declassificati dai servizi di intelligence occidentali, mentre restano ancora sottochiave, ben tumulati, quelli degli archivi occulti del KGB, l’Alma Mater dell’attuale inquilino del Cremlino che difficilmente vedranno la luce in tempi brevi, almeno fino alla prossima epidemia di “raffreddori moscoviti”, sintomatologia che da sempre caratterizza i cambi al vertice dalle parti della Piazza Rossa i cui spifferi furono fatali a diversi Segretari Generali del PCUS: da Constantin Cernenko, a Leonid Breznev, a Yuri Andropov.

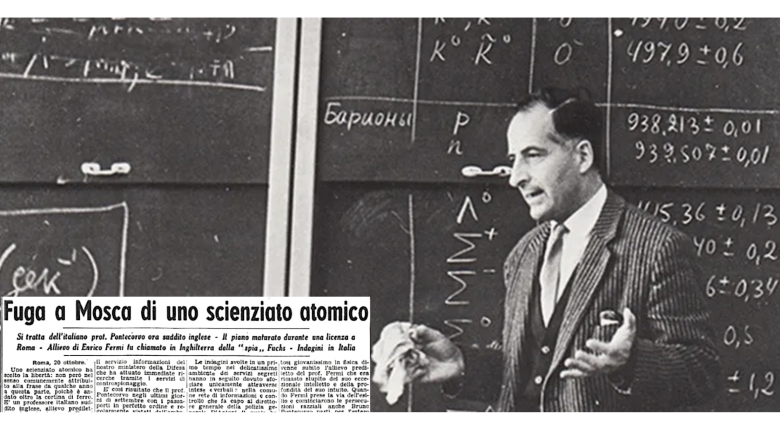

L’Affaire Pontecorvo

La lista di débacle del SIS è notevole. Fra le più clamorose quella in cui si lascia scappare sotto il naso il fisico nucleare Bruno Pontecorvo, il più giovane dei Ragazzi di via Panisperna, il gruppo di scienziati italiani con a capo Enrico Fermi che si occupavano di ricerca nucleare negli anni Trenta all’Università di Roma. Pontecorvo, invaghitosi dell’ideologia comunista “portatrice di pace”, aveva passato a Mosca informazioni e segreti relativi al Progetto Tube Alloys, il programma nucleare britannico condotto in collaborazione con il Canada durante la Seconda guerra mondiale, poi integrato nel Progetto Manhattan.

Al momento della sua defezione, avvenuta il 2 settembre 1950 (aveva passato il confine tra la Finlandia e l’Unione Sovietica nascosto nel bagagliaio di un’auto), lo scienziato era impiegato presso l’Atomic Energy Research Establishment ad Harwell, nel Regno Unito, dove lavorava a ricerche che avevano implicazioni dirette per lo sviluppo di armi nucleari. Solo diverse settimane più tardi il controspionaggio incaricato di sorvegliarlo si accorse della sua assenza e che la sua abitazione “aveva tutta l’aria di essere stata abbandonata in tutta fretta”. Da parte sua il Primo Ministro laburista Clement Attlee non trovò niente di meglio che derubricare l’Affaire Pontecorvo a una “malversazione di piccolo cabotaggio”.

Ubriaconi senza speranza

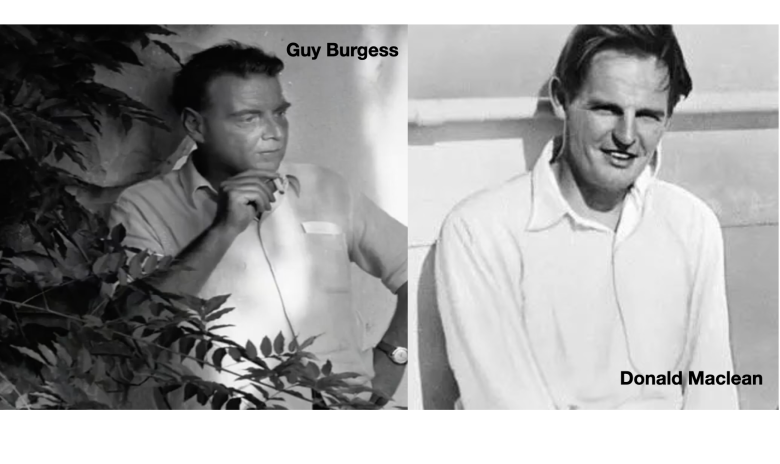

L’anno successivo, a sfuggire alle maglie larghe dell’MI6 sono Guy Francis De Moncy Burgess, rampollo di una famiglia di banchieri e militari le cui radici si perdevano nella notte dei tempi, e Donald Duart Maclean, figlio di un membro di spicco del partito liberale, entrambi allevati tra le severe mura dell’Università di Cambridge, trasmutatisi in spie doppiogiochiste reclutate dall’NKVD (il futuro KGB) forti del ruolo che ricoprivano come funzionari governativi in posizioni di rilievo (Maclean era impiegato al Foreign Office, e Burgess faceva parte della delegazione britannica accreditata a Washington), nonostante entrambi fossero già stati segnalati dai servizi americani come un pericolo per la sicurezza nazionale in quanto “ubriaconi senza speranza”, e per noti atteggiamenti sessuali scopertamente “deviati”.

L’FBI sospetta da subito che la fuga di Burgess e Maclean verso l’Unione Sovietica sia stata organizzata grazie alla soffiata di un loro sodale conosciuto ai tempi di Cambridge, quell’Harold “Kim” Philby (che di lì a poco si scoprirà essere una delle più attive e perniciose spie dell’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda) che – dalla sua posizione privilegiata di Primo Segretario presso l’ambasciata britannica a Washington, con incarico di ufficiale di collegamento tra l’MI6 (il servizio segreto per l’estero) e le agenzie di intelligence statunitensi – era venuto a conoscenza del loro imminente arresto e li aveva avvertiti.

Ma invece di dare seguito all’accusa, ecco mettersi in moto un irresistibile meccanismo di lealtà tribale da parte dell’Old Boys’ Club – quell’influente gruppo sociale frequentatore di club ovattati e esclusivi, ragazzi usciti dalle scuole elitarie del Regno, riconoscibili dall’inconfondibile Queen’s English, l’accento senza inflessioni della buona “borghesia aristocratica” di cui Philby faceva parte – che erige una barriera di protezione contro i tentativi di incriminazione di un loro pari.

Quei volenterosi traditori del proprio Paese

La nostra storia ha le sue radici intorno agli anni Trenta, in un’Europa che sta per essere travolta dalle armate naziste, dove una manciata di marxisti in erba, riuniti nella confraternita degli Apostoli del Trinity College di Cambridge, si trasformeranno – per bisogno di divertirsi, per paura della noia, per prendere parte a un grande gioco – in volenterosi traditori del proprio Paese, spiando per l’Unione Sovietica, seppur ben consci della brutale realtà nascosta del socialismo reale. Una covata di neo giacobini esaltati dalla pervasiva propaganda del Comintern (l’organizzazione internazionale dei partiti comunisti), e galvanizzati in egual modo dalle proprie pulsioni omoerotiche ostentate con altrettanta gioiosa, rivoluzionaria goliardia.

Scrive Ferrari: «Il codice segreto di Cambridge consisteva in una spericolata promiscuità sessuale velata di misoginia. Di quel mondo, di quella compiaciuta anarcoide libertà di inclinazioni, Burgess divenne interprete esemplare nonostante fosse, come in molti ricordano, “grasso, rozzo e disordinato”. Doti che gli garantirono l’ammirata attenzione di un altro allievo del Trinity: Donald Maclean».

A loro volta, entrambi attireranno l’attenzione di un terzo studente: Kim Philby, appunto, l’unico apparentemente non attratto da quel clima di “spericolata promiscuità”, che nelle sue memorie ricorda: «Fu il disastro laburista del 1931 a spingermi a pensare a possibili alternative a quel partito. Cominciai a prendere parte attiva alle riunioni dell’associazione socialista dell’Università di Cambridge. Ci misi due anni per passare dall’ideologia socialista a quella comunista. Nell’estate del 1933, lasciata l’università con la laurea in tasca, mi liberai di tutti i dubbi: la mia vita doveva essere votata al comunismo».

Era come se tutti coloro che faranno, prima o poi, parte del gruppo dei Cambridge Five, fossero dei marxisti “at a distance” – come ebbe a descriverli lo scrittore irlandese John Banville intervistato all’epoca dell’uscita del romanzo-verità L’intoccabile (traduzione Massimo Birattari, Guanda, 1998); raffinati esteti che avevano in comune l’educazione, il retroterra sociale, la sessualità, e che vivevano in un loro mondo segreto in cui lo spionaggio dava loro quella patina di serietà che sentivano mancare e un’ideologia che li illudeva di essere diventati gente seria. «Un gran modo di vivere», ironizzava Banville.

Kim Philby e l’organizzazione che non esisteva

La parola più frequentemente usata per descrivere Kim Philby era “fascino”, come ricorda lo storico Ben Macintyre nello straordinario ritratto che ne fa in Una spia tra di noi (postfazione di John Le Carré, traduzione di Raffaella Vitangeli, Neri Pozza, 2023). Philby era in grado di ispirare e trasmettere fascino con una tale disinvoltura che pochi si rendevano conto di essere sotto l’effetto della sua malìa. «Con i suoi dolci e vigili occhi azzurri guardava il mondo da sotto una ciocca ribelle. Era sempre il primo a offrire un drink. Amava ridere e bere. Era il genere d’uomo che suscita venerazione. Una leggera balbuzie che andava e veniva, lo rendeva ancora più affascinante. La gente pendeva dalle sue labbra».

Sebbene Philby fosse un ottimo giornalista (all’epoca lavorava nella redazione esteri del Times) le sue ambizioni erano indirizzate altrove. Annota Macintyre: «Voleva far parte dell’MI6, ma come ogni aspirante spia doveva fare i conti con un paradosso: come entrare in un’organizzazione per la quale non era possibile candidarsi poiché, ufficialmente, non esisteva?». Gli basterà però accennare di questa aspirazione alle sue conoscenze più influenti e aspettare l’invito a unirsi al “club” che, neanche dirlo, arriverà di lì a poco. Spedito ad addestrarsi nelle fila non certo tenere del SOE (lo Special Operations Executive, l’organizzazione di commando fortemente voluta da Winston Churchill per operare dietro le linee naziste durante la guerra), il ventottenne Philby porterà all’interno dell’agenzia una «facciata di amabile e distaccata mondanità».

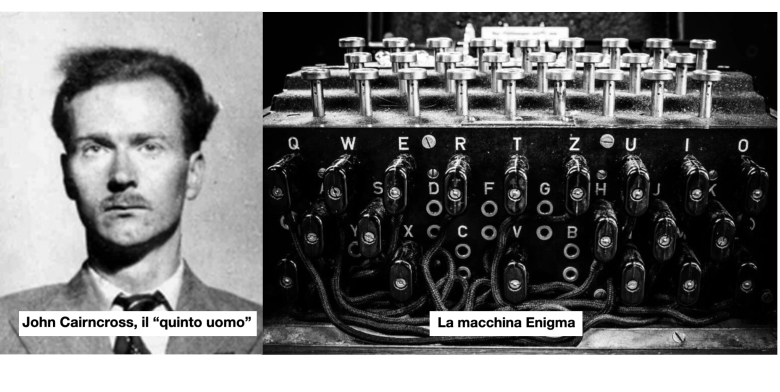

È all’interno dell’MI6 che Philby ritroverà gli ex compagni di Cambridge: Guy Burgess; Anthony Blunt lo storico dell’arte che, anche grazie al legame familiare indiretto con la Regina madre (Elizabeth Bowes-Lyon), era stato nominato curatore della collezione di dipinti della Corona; Donald Maclean, brillante linguista destinato a una grande carriera al Foreign Office; e più tardi il goffo John Cairncross, l’unico vero proletario del gruppo, assegnato con imperdonabile leggerezza, a Bletchley Park, l’unità principale di crittoanalisi del Regno Unito, da dove avrebbe passato ai russi valanghe di informazioni decrittate dalla macchina Enigma.

Ma soprattutto Philby rinsalderà l’amicizia con Nicholas Elliott, compagno di bevute, futuro collega della sezione V dell’MI6, quella il cui ruolo era, per statuto, “raccogliere informazioni sui servizi segreti del nemico e mettere in guardia su eventuali minacce di spionaggio rivolte alla Gran Bretagna”. Elliott sarà colui che, in nome dell’appartenenza di classe, come vedremo, gli permetterà di fuggire in Unione Sovietica nel momento in cui il controspionaggio aveva raccolto prove inconfutabili che indicavano Philby come la spia doppogiochista a cui tutti davano la caccia.

Io comunista? Mai

Ma ritorniamo alla fuga precipitosa di Burges e Maclean. È la loro defezione che permette alle autorità britanniche di collegare i puntini tra Philby e i due fuggitivi, di notare una serie di discrepanze . Kim è richiamato a Londra dove viene messo “in parcheggio”, interrogato, studiato, controllato ma, allo stesso tempo, protetto da una pervasiva cortina di “omertà di classe”.

Lo stesso ministro degli esteri Harold Macmillan, etoniano di vecchia scuola, smonta il caso Burgess-Maclean in un “libro bianco” di otto pagine minimizzandolo in un miscuglio di omissioni e mezze verità, soprattutto senza fare nessuna menzione di Philby, nonostante ormai, sulla stampa, il suo nome «veniva diffusamente sussurrato e, in alcuni casi, pronunciato a gran voce» [Macintyre].

Alle proteste dell’opposizione laburista, Macmillan si vede costretto a rispondere che «Il signor Philby ha avuto, sì, contatti comunisti durante e dopo il periodo universitario, ma non sono state trovate prove che dimostrino la sua responsabilità nell’aver avvertito Burgess e Maclean. Mentre era al servizio del governo ha svolto il suo dovere con rigore e competenza».

Così Philby, forte del sostegno del governo, decide di passare all’attacco organizzando, a casa della mamma, un’affollata conferenza stampa per spazzare via gli ultimi dubbi. «Philby guardò il mondo dritto negli occhi e mentì spudoratamente», scrive Macintyre. Letta una dichiarazione in cui spiegava che fino ad allora non aveva potuto parlare per via della legge sul segreto di stato, si sottopose alle domande di Edwin Newman, giornalista americano della NBC che fungeva da portavoce per tutta la stampa presente: Era forse lei il terzo uomo? «No, non ero io». In passato ha avuto contatti con comunisti? «L’ultima volta che ho parlato con un comunista è stato nel 1934». Ha mai avuto il sospetto che Burgess fosse comunista? «Mai».

La lealtà tribale dell’Old Boys’ Club

Il meccanismo di lealtà tribale dell’Old Boys’ Club aveva vinto. Almeno fino a tutto il 1962 quando Philby fu “sotterraneamente” riammesso nelle fila dell’MI6 e inviato a Beirut con la copertura di corrispondente dell’Observer e dell’Economist (che pagavano le spese). Non avevano però fatto i conti con il “caso che governa l’universo” incarnato nel maggiore Anatolyi Golitsyn, capo della divisione operazioni strategiche del KGB, che aveva deciso di disertare, chiedere asilo politico agli americani e spiattellare alla CIA, insieme ad altre rivelazioni, le prove che Philby era una spia sovietica, un reclutatore per la causa comunista.

Eppure no, non era detta ancora l’ultima parola. La rete di protezione del “club dei vecchi ragazzi”, seppure ormai sfaldatasi, riuscì a mettere a segno un ultimo colpo di coda. A Beirut, a confrontare e, teoricamente, incastrare Philby l’MI6 invierà l’amico di sempre, quel Thomas Elliott che, nel corso del tempo, lo aveva difeso, coperto, giustificato. Elliott, pur sentendosi ferito dall’amico che aveva violato ogni regola di cameratismo e fratellanza, causando danni incalcolabili al servizio e al Paese mandando a morte decine di agenti britannici, «voleva guardare Kim negli occhi un’ultima volta.Voleva capire» [Macintyre].

Elliott, in cambio della collaborazione e ammissione di aver spiato per l’Unione Sovietica, garantisce a Philby, a nome dell’MI6, l’immunità totale. Il tira-e-molla va avanti per giorni. Philby trasecola, finge, ammette, nega, si giustifica, presenta delle memorie sempre più dettagliate, sempre più fuorvianti. Manca solo l’ultimo passo, l’arresto. Ma come in un thriller ben sceneggiato, arriva un nuovo colpo di scena. Elliott “si ricorda” di impellenti impegni di lavoro in Congo. Dice a Philby di riflettere sulla proposta: avrebbero finito la loro discussione al suo rientro.

Benvenuto Mr. Philby

E qui torniamo alla domanda iniziale: troppo gentiluomini o troppo idioti? O, forse, troppo geniali? Già, perché la prospettiva di perseguire Philby in Gran Bretagna era ormai vista come una maledizione, sia dai servizi di intelligence che dalla stessa politica: nessuno avrebbe fatto una bella figura. Philby sapeva troppo. Nessuno lo voleva a Londra. La rete dei “vecchi ragazzi”, la classe dirigente di ciò che rimaneva dell’impero britannico, non aveva nulla da guadagnare da un processo pubblico in cui avrebbero dovuto accusare uno dei loro, e ammettere di averlo lasciato spiare per anni. Elliott, in effetti, stava rendendo le cose semplici per tutti lasciando spalancata a Philby la porta di fuga a Mosca.

Il sipario sulla vicenda Philby scende il 23 gennaio 1963 quando Kim si imbarca clandestinamente su un anonimo peschereccio sovietico lasciando dietro di sé sparute tracce di una vita: moglie, figli, pipa e passaporto britannico. Il suo arrivo nel paradiso del socialismo reale sarà salutato da un “Benvenuto Mr. Philby” sparato in prima pagina dal quotidiano Izvestija.

Epilogo: Cari compagni

Nell’aprile del 2016, ventotto anni dopo la sua morte, la più famosa spia della cucciolata di Cambridge fa di nuovo notizia: la BBC scova, in modo fortunoso, negli archivi berlinesi della Stasi (l’agenzia di spionaggio e sicurezza interna della Germania Est), una videocassetta contenente un filmato di un’ora girato durante una “lezione magistrale sull’arte del tradimento” tenuta da Kim Philby, nel 1981. Il filmato inizia con un opinabile: «Cari compagni», parole pronunciate con quel suo inconfondibile, impeccabile accento.

Nel video (sgranato, con l’audio mal sincronizzato tipico della tecnologia dell’epoca), Philby spiega in modo estremamente dettagliato, a un pubblico selezionato di adoranti agenti, quanto fosse stato facile rubare informazioni top secret e passarle ai sovietici, andando semplicemente a bere con gli archivisti che gestivano i documenti, rivelando così come l’alcol fosse un importante strumento del mestiere.

«Se ci fosse stata un’adeguata disciplina nella gestione dei documenti nel SIS, sarebbe stato impossibile. Ma in realtà non c’era alcuna disciplina. Ogni sera uscivo dall’ufficio con una grande valigetta piena di rapporti, fascicoli e documenti provenienti dall’archivio e li consegnavo al mio contatto sovietico». Il contenuto veniva fotografato e restituito la mattina successiva. «Questo l’ho fatto, regolarmente, anno dopo anno».

Una rivelazione-schiaffo all’intelligence britannica ma, peggio ancora, all’Old Boys’ Club.

Nota

La BBC ha mandato in onda un lungo documentario in due parti, dal titolo Kim Philby: His Most Intimate Betrayal, presentato dallo storico e biografo, Ben Macintyre. Qui si può vedere la prima puntata e qui la seconda.