D-Day: 80 anni dopo

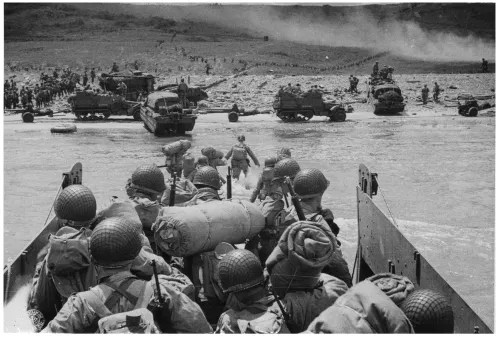

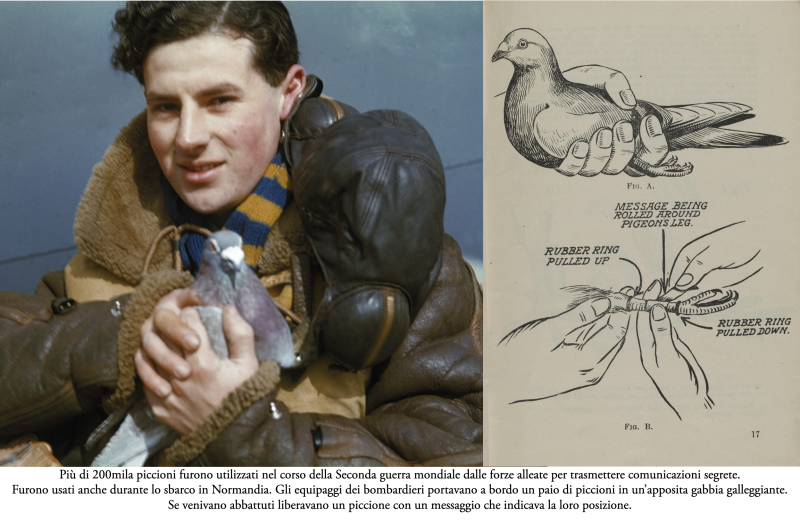

Il problema furono i piccioni. Accidenti a loro: neanche uno che avesse ritrovato la strada di casa. Fu per la sbadataggine di quei “pennuti viaggiatori” che tutta la documentazione fotografica della prima ondata dello sbarco anglo-americano in Normandia, il 6 giugno 1944 – il D-Day – andò persa. Probabilmente finirono impallinati, probabilmente finirono arrostiti, probabilmente a causa della potenza di fuoco scatenata dalla flotta alleata, persero l’orientamento e finirono chissà dove.

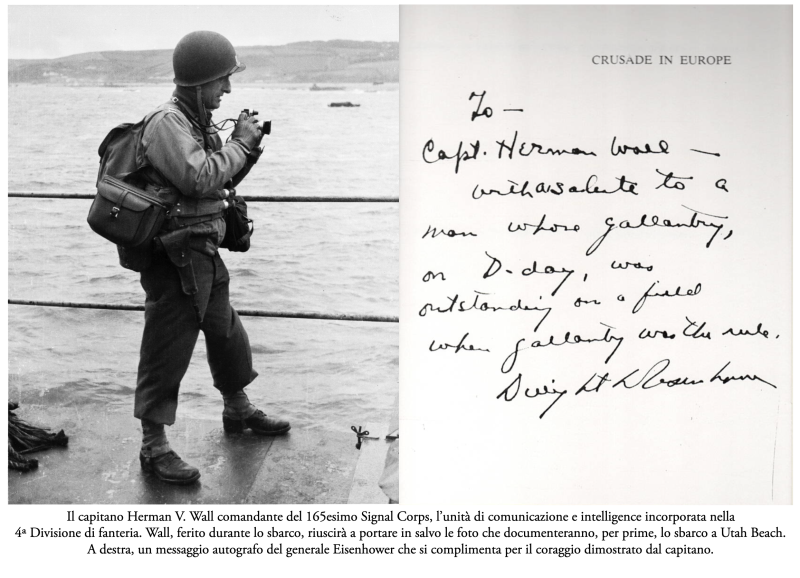

Fatto sta che il primo rullo di foto che avrebbe documentato l’Operazione Overlord, il piano per stabilire una testa di ponte sul suolo francese per la successiva invasione dell’Europa, fu recuperato, non grazie ai piccioni, ma al fatto che un tale capitano Herman V. Wall – nella vita civile fotografo di professione e, in versione militare, comandante del 165esimo Signal Corps, l’unità di comunicazione e intelligence incorporata nella 4ª Divisione di fanteria sbarcata a Utah Beach, il settore più occidentale della costa – fu seriamente ferito a una gamba e, una volta stabilizzato alla bell’e meglio, subito reimbarcato per la terra ferma.

Prima di entrare in sala operatoria, il capitano Wall, nonostante fosse mezzo moribondo e mezzo dissanguato, consegnò al chirurgo la macchina fotografica che aveva tenuta stretta a sè tutto quel tempo, ordinandogli di consegnarla immediatamente al 162esimo Signal Corps. Il medico non sapeva neanche cosa fosse il Signal Corps, ma quelli erano tempi in cui non ci si faceva troppe domande. Chiamò un motociclista e gli ordinò di volare al 35 di Davies Street, un anonimo palazzo londinese di mattoncini rossi di cinque piani, praticamente di fronte al celebre Hotel Claridge’s, dove, a ricevere il motociclista, sarebbe stato un sottufficiale, il sergente maggiore Sid Avery. Il sergente Avery, preso in consegna il rullo fotografico lo fece immediatamente sviluppare e, di lì a poco, le primissime immagini del D-Day – “il giorno più lungo”, come lo chiamerà lo storico Cornelius Ryan nel best seller dal titolo omonimo, un classico della storiografia (Rizzoli, Bur, 2016) – venivano rilanciate sulla stampa di tutto il mondo libero.

Fast Forward: Los Angeles, 1990

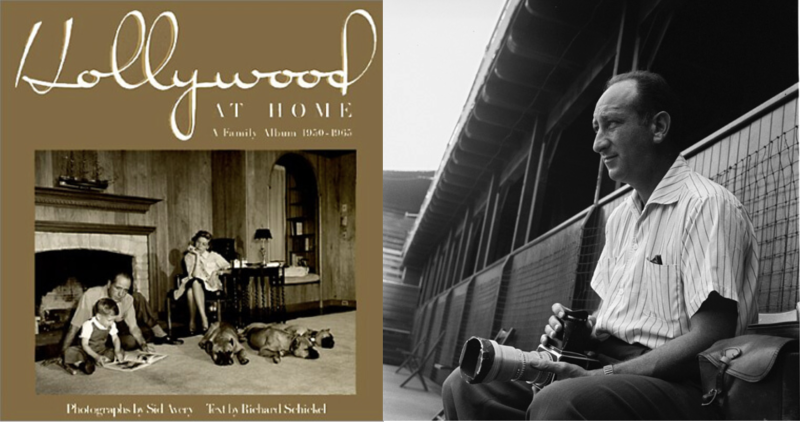

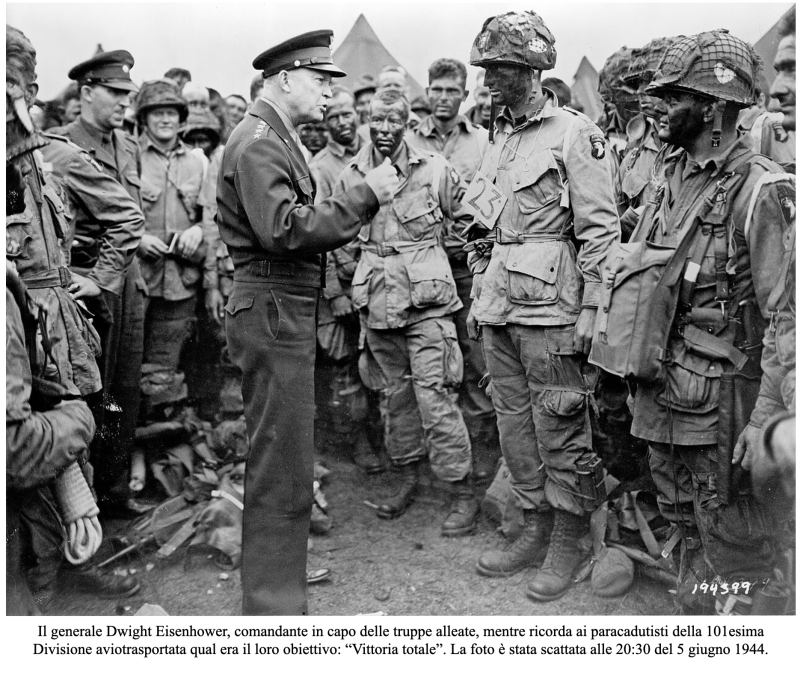

Il sergente maggiore Sid Avery, che incontro a Los Angeles nel 1990, non aveva per nulla l’anima del guerriero. Era un signore mite e gentile che si era trasferito da bambino con la famiglia da una cittadina di provincia dell’Ohio a Los Angeles e che, da grande, voleva seguire le orme dello zio Max Tatch, fotografo di paesaggi e di architettura, che gli aveva insegnato i “meravigliosi” trucchi della camera oscura. Ma quando, all’alba degli anni Quaranta, i venti di guerra, dall’Europa, avevano preso a soffiare anche in America, «non so proprio come, mi ritrovai coinvolto, a fianco del generale Eisenhower, nella più grande operazione bellica mai organizzata dai tempi di Alessandro il Macedone: lo sbarco in Normandia».

Ci eravamo incontrati per parlare di un suo libro appena uscito, Hollywood At Home (Crown, 1990), una straordinaria collezione di fotografie di divi del cinema ritratti in inusuali situazioni casalinghe (da normali esseri umani, per intenderci), del tipo Paul Newman in shorts che cucina le uova, Marlon Brando che porta fuori la spazzatura, Audrey Hepburn che fa un giro in bicicletta, Rock Hudson fuori dalla doccia che parla al telefono, Steve McQueen che cambia i pannolini alla figlia, Humphrey Bogart con moglie, figlio e cani davanti al caminetto.

I racconti di Sid, da giovane apprendista fotografo, risalivano al cinema muto, a Stanlio e Ollio, di come quella volta che li va a fotografare durante le prove di uno spettacolo radiofonico e chiede loro se poteva riprenderli mentre saltavano per aria e battevano i tacchi, quelli rispondono: certo, perché no. Ripetono l’acrobazia un paio di volte perché non si sa mai. Lui ringrazia e scappa a sviluppare. «Niente. Dalla pellicola non esce niente. Deve sapere che la Speedgraphic, quel dinosauro di macchina con padella come flash che si usava allora, aveva l’otturatore a tendina regolabile, a secondo che si usasse con o senza flash e, guardi, le risparmio la spiegazione tecnica, ma il fatto era che l’avevo usata con l’otturatore abbassato, così l’immagine non aveva impressionato la pellicola». E cosa fa lui? Decide di tornare alla stazione radio dove, dalle prove, erano passati alla diretta. «Era uno spettacolo in cui c’era un gran coinvolgimento fisico e Stanlio e Ollio erano sudati, bagnati come pulcini. Finiscono, mi avvicino e spiego cosa avevo combinato, quanto fossi avvilito, ma quella foto significava molto per me: potevano rifare il salto? E loro: certo. Ero salvo. Pensi se fosse accaduto oggi? Licenziato a calci».

La 162esima Signal Photo Company

La storia del suo coinvolgimento con lo sbarco in Normandia venne fuori per caso. Parlavamo, se rammento bene, del film di Steven Spielberg 1941 (Allarme a Hollywood), che era l’anno dell’entrata in guerra degli Stati Uniti. Ricordava Sid che già da tempo, in America, si respirava una brutta aria, l’esercito stava chiamando alle armi tutti i giovani più o meno abili. «Io lo so bene: fui fra i primi a ricevere nella posta una lettera che mi diceva che ero stato scelto per servire la Patria, e che dovevo presentarmi il tal giorno, nel tal posto. Lì mi chiesero cosa facevo nella vita civile e io risposi: il fotografo. Mi impacchettarono e mi spedirono a Fort McArthur per insegnarmi a rifare il letto, lucidare le scarpe, farmi il nodo alla cravatta e, occasionalmente, saltare le siepi. Quando furono certi che sapevo fare tutta questa roba mi dissero che ero stato assegnato al 162esimo Signal Corps di stanza a Little Rock, Arkansas, la prima unità dell’esercito che si occupava di fotografia e propaganda militare. Ringraziai il cielo perchè almeno avrei fatto qualcosa che sapevo fare».

A questo punto, la storia delle prodezze militari di Sid prese il sopravvento su quella del Grande Fotografo Hollywoodiano. Era molto più interessante scoprire i retroscena del “suo” D-Day piuttosto che quelli dei pannolini della figlia di Steve McQueen. E eccone il racconto: «Quando arrivai alla stazione di Little Rock l’ufficiale che smistava il personale mi gelò: qui non c’è nessun Signal Corps. E io che faccio? Per il momento ti assegniamo a un reparto di artiglieria in attesa che si scopra cosa diavolo è questo 162esimo. Fu così che finii fra i Big Guns, come i ragazzi chiamavano i cannoni. Rimasi là per tre o quattro settimane fin quando giunse la chiamata dei miei. Vennero a prendermi con una Jeep, erano in sei ed erano praticamente tutta la compagnia. Erano tutti graduati: ufficiali, sergenti, caporali, gente di carriera, gente che aveva vissuto tutta la vita in divisa. Io ero l’unico ex civile, il soldato semplice Avery. Tutti volevano darmi ordini: lo chef, in cucina, voleva che pelassi patate e cipolle; il sergente dell’approvvigionamento voleva che lo aiutassi a consegnare brande, materassi, cuscini a tutta la caserma; il sergente furiere voleva che lo aiutassi in ufficio, e quello addetto ai servizi che scavassi dei canali intorno alle baracche, così se si fosse messo a piovere a dirotto, l’acqua avrebbe potuto scorrere via. Cominciavo a non poterne più».

Hanno attaccato le Hawaii. Addio congedo

«Fortunatamente, piano, piano, arrivò altra gente e i lavori vennero distribuiti tra tutti noi. La 162esima compagnia arrivò ad avere tre o quattrocento militari divisi in varie specialità: scrittori – alcuni erano sceneggiatori hollywoodiani – fotografi, stampatori esperti di camera oscura, proiezionisti. La maggior parte arrivava da Los Angeles e tutti, nel proprio campo, erano grandi professionisti. Di lì a poco fui promosso al grado di sergente e, dopo neanche qualche mese, passai sergente maggiore. Giravo con tutta una serie di strisce sulle maniche della giacca e pensavo che, per me, il tempo della naja stava per finire. Mi mancava solo un mese a lasciare l’esercito. Ero sovraeccitato. Quando una mattina, una domenica di dicembre, mentre stavamo giocando a pallavolo, uno dei ragazzi che era rimasto alle tende corse verso di noi gridando come un forsennato. “Hanno attaccato Pearl Harbor. I gialli hanno attaccato Pearl Harbor”. “Chi diavolo è Pearl Harbor?”, chiesi. Non avevo alcuna idea di cosa stesse parlando. “Hanno attaccato le Hawaii”. Addio congedo».

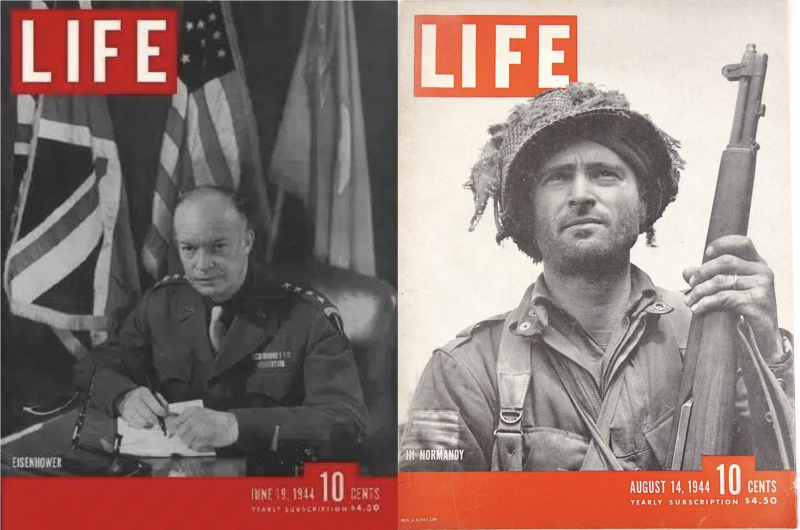

Addestrati dai fotografi di “Life”

«Quella stessa mattina il comando scelse cinque di noi che spedì immediatamente a New York, assegnati alla redazione di Life perché imparassimo l’abbici del lavoro redazionale – che tipo di storie richiedevano i giornali, che tipo di fotografie dovevamo fornire – perché il nostro compito sarebbe stato quello di documentare la guerra. Lavorammo in camera oscura, in redazione ed infine fummo assegnati, come assistenti, ai vari fotografi di Life. Io finii nientemeno che con Alfred Eisenstaedt, una leggenda, ma anche uno con un caratterino che te lo raccomando, tanto bravo quanto insopportabile. Una volta, pensando di fargli un favore, andai a recuperargli una macchina fotografica che lui aveva lasciato in un’altra stanza. Mi assalì con il suo inconfondibile accento tedesco, urlandomi: “Non toccare la mia Rolleiflex”.

«Alla fine di quest’ultimo addestramento venimmo caricati sulla Queen Mary e spediti in Inghilterra. Fu un viaggio durissimo. La Queen Mary era attrezzata per portare poco più di un migliaio di passeggeri e noi eravamo in mille e ottocento, questo voleva dire che in ogni cabina adibita ad ospitare due persone ce ne stavano più del doppio. Persino la piscina fu riempita di amache che spuntavano dappertutto. Il peggio era che l’Atlantico brulicava di sottomarini tedeschi a caccia di navi e convogli da affondare, e la Queen Mary era il boccone più appetibile. Purtroppo la Marina non poteva assegnarci dei caccia di scorta sulla rotta, e così eravamo in balia di noi stessi. Sì, avemmo un minimo di supporto aereo per le prime centinaia di miglia in mare aperto, ma era tutto quello che umanamente il comando militare poteva fare.

«E come se non bastasse beccammo la più grande tempesta che la Queen Mary avesse mai dovuto affrontare nella storia della sua esistenza. La nave era scossa come da un martello d’acciaio. Tutto e tutti venivamo sbattuti contro le pareti, oggetti e uomini. Io e altri quattro militari fummo gli unici a non soffrire il mal di mare e per sopravvivere ci guardammo bene dall’andare sottocoperta per via dell’odore di vomito che ormai aveva appestato ogni angolo della nave. Ci sistemammo a prua, dormendo lì, bevendo acqua e mangiando nient’altro che cracker. A tre o quattrocento miglia dalla costa inglese le cose cominciarono ad andare meglio, e soprattutto arrivò la scorta aerea che ci indirizzò verso il porto di Grinnick in Scozia. Ricordo che quando misi piede a terra pensai che eravamo sbarcati in uno studio cinematografico della MGM: tutto era così perfetto che non credevo ai miei occhi».

I tedeschi bombardavano, gli inglesi bevevano tè

«Da lì ci spedirono a Londra e io fui incaricato di scegliere la sede per il quartier generale. Così, mappa alla mano andai diretto a occupare un palazzo di cinque piani che stava proprio di fronte all’Hotel Claridge’s, al 35 di Davies Street. I problemi più grossi non li avevamo con i bombardamenti tedeschi, ma con l’indolenza degli inglesi. Questi non facevano altro che fare colazione, fare la siesta per il tè, per i biscotti, per quello e per quell’altro. I tedeschi ci bombardavano e quelli bevevano tè. La compagnia era costretta a stare nelle baracche in attesa che gli operai inglesi si ingozzassero di pasticcini e si decidessero a lavorare. Alla fine, se dio volle, riuscimmo a entrare in possesso del palazzo. Io avevo il comando delle operazioni e coordinavo un centinaio di uomini che lavoravano nei laboratori, ventiquattro ore su ventiquattro, divisi in tre turni. Il materiale di tutte le compagnie “Signal”, sparse nei diversi teatri di guerra, convergeva su di noi a Londra per essere poi rimesso in circolazione sui giornali».

Tutto quello che dovevo fare era costruire una mappa

«La mia vita era tutta lì. Sviluppare, stampare, spedire, controllare, gestire l’intera baracca. Fin quando un giorno fui chiamato da funzionari dell’intelligence che mi dissero che avrebbero avuto bisogno di me per una missione segretissima per cui avrei ricevuto il massimo grado di security clearance. Praticamente lo stesso tipo di accesso a documenti segreti di quello del generale Eisenhower. Io cominciai a preoccuparmi: come potevo incastrare i crucchi stando seduto nel mio ufficetto a sviluppare fotografie?

«Tutto quello che devi fare è costruire una mappa, dissero. Una mappa? Già, della Normandia. Dovrai procurarti tutte le guide turistiche possibili e immaginabili, tutti i depliant che regalano alle stazioni di servizio, tutti gli atlanti geografici che usano a scuola, dovrai sapere dove sono alberghi, ponti, incroci, chiese, fontane, buche nelle strade. Tutto. Sulla base di questo materiale dovrai ricostruire la più precisa e perfetta mappa della Normandia. E posso sapere perché proprio la Normandia? I due tizi con l’impermeabile bianco e il bavero alzato mi guardarono in silenzio, poi, visto che ero stato appena promosso al massimo grado di segretezza, dissero: “Perché è lì che sbarcheremo in Europa”.

«Fu così che iniziò, per me, l’Operazione Overlord. Al laboratorio cominciarono ad arrivare quintali di materiale, da ogni parte del continente, e con ogni mezzo, compresi i piccioni viaggiatori. Fu allertata la resistenza francese e le informazioni che avemmo sul terreno dello sbarco erano così dettagliate che avremmo potuto ricostruire la Normandia da quest’altra parte del canale.

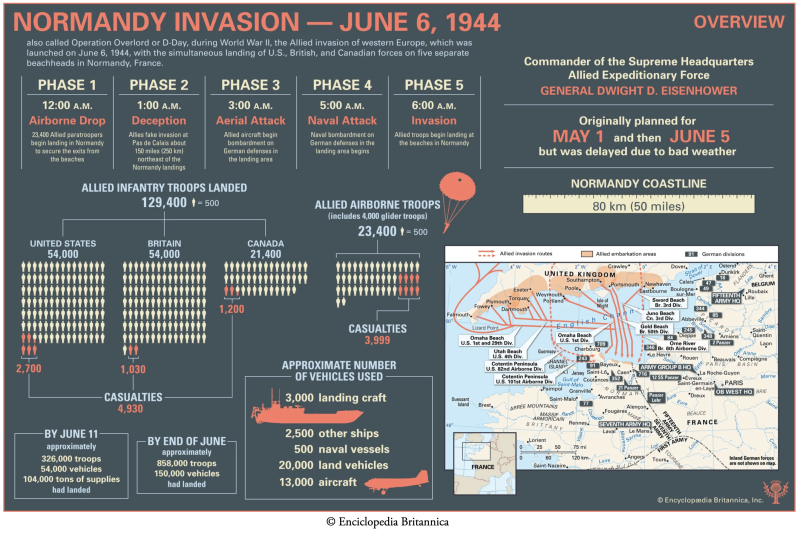

«Eppoi arrivò il giorno fatale. Assieme al generale Eisenhower, al primo ministro inglese Winston Churchill, al presidente degli Stati Uniti, ero uno dei pochissimi che conosceva la data e i dettagli dello sbarco. Una responsabilità immensa. Cosa ricordo di quella mattina? Poco. Solo un’altalena di emozioni: apprensione, esaltazione, trepidazione. Ricordo però bene che nessuno dei piccioni viaggiatori che avrebbero dovuto riportare indietro le prime pellicole con le immagini dello sbarco tornò indietro. Se non fosse stato per il capitano Wall, ferito a Utah Beach, che ci fece avere un rullino, non avremmo avuto niente per documentare i primissimi momenti dello sbarco».