100 di questi New Yorker

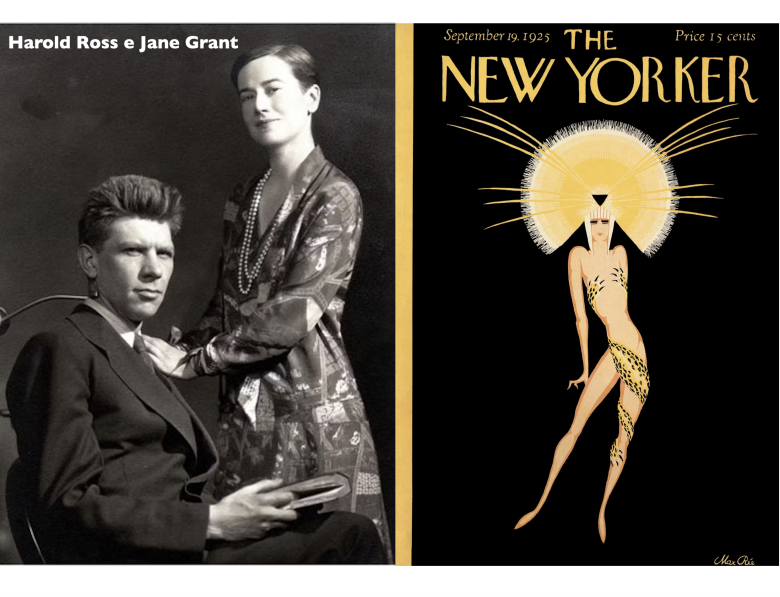

Harold Ross aveva un chiodo fisso: le virgole. Guai a sottovalutarle, ignorarle o, dio-non-volesse, metterle nel posto sbagliato. Poteva essere la scintilla per lo scoppio di una inusuale gazzarra nel felpato “antro sonnolento”, come era chiamato il lungo corridoio centrale del New Yorker, leggendario settimanale fondato esattamente un secolo fa dallo stesso Ross, dalla moglie la scrittrice Jane Grant, e finanziato dal re del lievito e della panificazione Raoul Fleischmann. Il corridoio era situato al centro degli uffici del 19° piano del palazzo al 25 West 45th Street da cui si accedeva alle stanze dove redattori, collaboratori, correttori di bozze, addetti alla posta lavoravano in religioso silenzio rotto solo da occasionali e ovattati ticchettii di archeologiche e imponenti Olivetti 82 color verde mare.

Di virgole Ross finiva per sproloquiare per ore con James Thurber, fumettista, scrittore, umorista, una delle colonne del giornale, che accusava ripetutamente il suo direttore di soffrire del “complesso dell’inciso”. Discutevano, racconta Thurber nelle sue memorie (The Years With Ross, Hamish Hamilton, 1959), di come si dovesse descrivere la bandiera americana, se “rosso, bianco e blu”, o “rosso bianco e blu” (la virgola, secondo Thurber «appesantiva la bandiera e le avrebbe impedito di sventolare»); oppure se nella frase: “Dopo cena, gli uomini si trasferirono in salotto”, si dovesse inserire una virgola dopo la parola “cena”. Ross non voleva sentire ragioni: «La virgola serve a dare il tempo agli uomini di spostare la sedia e alzarsi prima di trasferirsi in salotto».

Non serviva neanche fargli notare che i legislatori britannici, per ridurre le ambiguità nell’interpretazione delle norme, evitavano da sempre nei testi l’uso delle virgole, preferendo sfruttare congiunzioni come or o and invece della punteggiatura e, se proprio necessario, utilizzare i due punti o il punto e virgola. Inutile dire che il Parliamentary Drafting Style, lo stile di redazione legislativa parlamentare inglese, non risuonava nelle corde di Ross.

Le virgole non erano, comunque, il solo cruccio del fondatore. Ross detestava allo stesso modo gli avverbi “little” e “pretty”, soprattutto quest’ultimo molto diffuso nel linguaggio quotidiano come “intensificatore moderato” (pretty interesting, pretty tired, ecc.). Ross non ne sopportava la vaghezza. L’imprecisione, oltre a lasciare spazio a interpretazioni soggettive, esasperava la sua mente inquieta, così come gli articoli scritti nello stile che lui chiamava journalese, il “giornalese”.

La casalinga di Dubuque, Iowa

Quel 1925 fu l’anno dell’inaugurazione del Madison Square Garden, l’arrivo in libreria di Il grande Gatsby, il primo giuramento di un presidente (Calvin Coolidge) trasmesso per radio e, appunto, l’uscita a Febbraio, del primo esemplare tirato in 15mila copie del settimanale The New Yorker, il cui intento era strizzare l’occhio alle classi alte colte, sofisticate e ai circoli intellettuali dell’East Coast, dell’Ivy League. Nelle sue pagine, la vita era (quasi) sempre allegra, spumeggiante, vivace, anche durante gli anni della Grande Depressione, alla fine degli anni Venti.

Un secolo più tardi il direttore David Remnick, lo definirà “rivista di arguzia, reportage, narrativa, arte e critica, specchio in parole e immagini di vita metropolitana”. Senza dimenticare la presenza di “sport per gentiluomini come canottaggio universitario, polo, tennis, vela”, come assicurerà Ross al benemerito finanziatore Fleischmann per ribadire l’intenzione di aderire a uno stile di vita elitario. Insomma, «La rivista», ebbe a dire Ross «non si rivolge alle vecchie signore di Dubuque». Come dire che non era per la “Casalinga di Voghera”.

Passano neanche cinque mesi, è agosto e la festa che era appena cominciata sembrava già finita. Il New Yorker era dato per spacciato: la tiratura era scesa a 2.700 copie, la pubblicità scarseggiava. Il modello finanziario non era sostenibile: i costi erano elevati, le perdite assommavano a 5.000 dollari a settimana e i 15 centesimi del prezzo di copertina non coprivano le spese. Fleischmann aveva perso fiducia e pensava di ritirarsi. Solo una cena supplichevole tenutasi al Princeton Club di New York lo convincerà a raddoppiare il suo impegno finanziario grazie a un attento piano di salvataggio che prevedeva la trasformazione della società editrice in una nuova entità, la F-R Publishing Corporation di cui Fleischmann avrebbe ricoperto il ruolo di presidente, e a una più definita strategia editoriale mirata a enfatizzare lo stile sofisticato, la satira e la qualità della scrittura, virgole comprese. In fondo, dirà, Fleischmann: «Il New Yorker mi era entrato nel sangue».

L’Empire State Building è sempre lì?

Virgole, avverbi, aggettivi e stile di scrittura a parte, l’altro prurito redazionale di Ross si focalizzava sulla precisione delle informazioni elevata a sistema dogmatico. «Ross viveva sempre nella malinconica speranza di far uscire ogni settimana una rivista senza un solo errore», ricorda Thurber. Studiò il sistema di verifica dei nomi e dei numeri negli elenchi della New York Telephone Company, pur notando che «nonostante gli accurati controlli, non è mai uscito un elenco telefonico con meno di tre errori». Apparentemente, a fare meglio della compagnia telefonica era il reparto controllo del Saturday Evening Post – storico settimanale che in quegli anni pubblicava scrittori come Agatha Christie, Francis Scott Fitzgerald e John Steinbeck – composto da sette donne che controllavano a turno ogni fatto, nome, data, e a cui Ross si ispirerà per creare il gruppo di “controllo fatti” del suo New Yorker, redazione entrata nella storia del giornalismo per la precisione e l’attenzione (talvolta vicina alla paranoia) con cui, da sempre, vengono verificati e passati al setaccio a maglia fine gli articoli. «Se in un pezzo si parla dell’Empire State Building, Ross vuole essere sicuro che il grattacielo sia ancora lì, vuole che chiamiamo e verifichiamo», raccontò a Thurber un esausto fact-checker.

Archeologia grafica

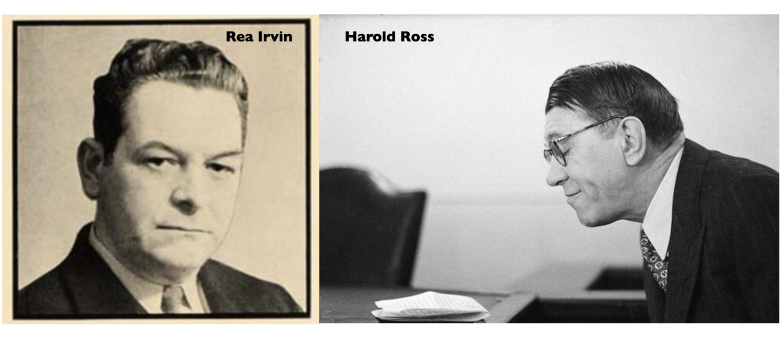

Ad aggiungersi alla puntuale qualità giornalistico-narrativa del New Yorker sarà anche la sua inconfondibile “voce” grafica sostanzialmente immutata da cent’anni a questa parte, opera di Rea Irvin, il primo art editor a cui l’attuale direttore artistico, Nicholas Blechman, rende omaggio in un video in cui mostra quali impercettibili aggiustamenti, pressoché invisibili a un occhio profano di grafica, siano stati apportati nel tempo, e in occasione del centenario.

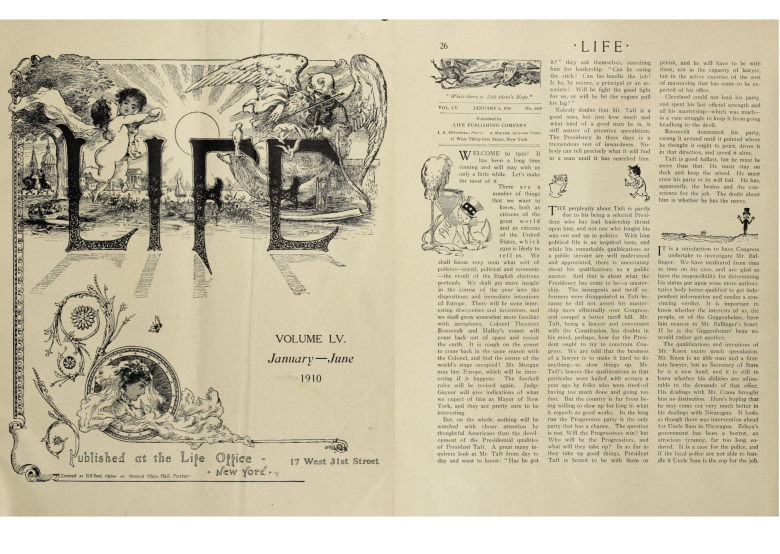

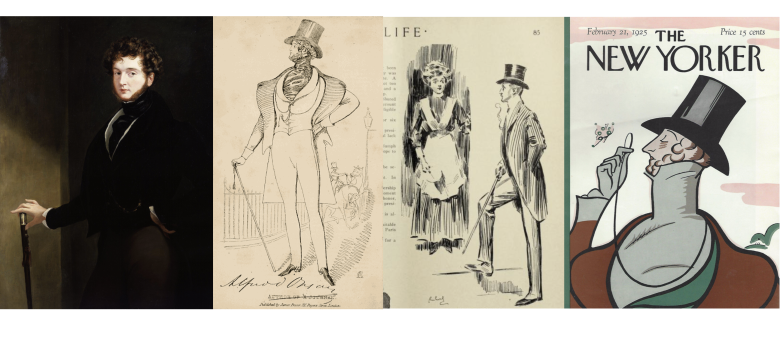

A questo punto dobbiamo però fare un piccolo passo indietro, al 1883 anno in cui tale John Ames Mitchell fondò il “giornale illustrato” Life, una sofisticata rivista umoristica condita di recensioni, eventi culturali e un pizzico di politica che Harold Ross prenderà a modello giornalistico per il suo New Yorker. Da Life prenderà anche il direttore artistico Rea Irvin che, essendo stato licenziato, accettò la proposta tanto per sbarcare il lunario in attesa di trovare un “lavoro vero”: non avrebbe infatti scommesso un centesimo sulla sopravvivenza di quel nuovo giornale. E dire che ci rimarrà fino al 1952, l’anno successivo alla morte di Ross.

I tempi cambiavano, i direttori pure (al timone del settimanale arriverà William Shawn), ma non l’impostazione grafica. Basta buttare un occhio all’impaginazione dei testi di Life disegnata da Irvin per ammirare un capolavoro di archeologia editoriale, antesignano grafico del New Yorker con le classiche tre colonne giustificate che riempiono la pagina ed evitano l’horror vacui, la “paura del vuoto” (altra ubbìa di Ross), con l’uso di capilettera, le illustrazioni sparse, il testo che corre senza soluzione di continuità così che ogni articolo, o sezione, possa iniziare dove capita, favorendo una sorta di flusso ininterrotto di lettura.

Per la cronaca, la popolarità di Life durò fino alla morte di Mitchell, nel 1918. La rivista, perso il suo lustro, fu venduta per novantaduemila dollari alla Time Inc. di Henry Luce nel 1936. Una volta rifondata e ridisegnata, attraverserà buona parte del XX secolo raccontando il mondo attraverso la fotografia: “To see life; to see the world; to eyewitness great events”, come reciterà il celebre motto.

Il mondo visto dalla Nona Strada

Rea Irvin disegnerà per il New Yorker anche il celebre carattere Art Deco della testata, ispirato al lettering usato dall’incisore e illustratore Allen Lewis nel volume Journeys to Bagdad (1915), font conosciuta ancor oggi col suo nome: Irvin Display. Mentre per i testi abbinerà il Caslon, un elegante classico della tipografia conosciuto dagli addetti ai lavori come “un felice arcaismo”. Sue sono, poi, molte delle famose vignette (accompagnate da una sola riga di testo, invece dei lunghi dialoghi com’era nello stile del tempo) e le illustrazioni di numerose copertine, compresa la prima, quella che rappresenta un damerino con cappello a cilindro e monocolo, battezzato Eustacchio, o meglio Eustace Tilley. Il nome di battesimo era un omaggio a Ronald “Eustace” Psmith, personaggio di “impeccabile naturale eleganza” ricorrente nei romanzi dell’umorista britannico P.G. Wodehouse, mentre Tilley era il nome della zia zitella di un altro umorista, Corey Ford, collaboratore del New Yorker. Le sembianze si ispiravano invece a una caricatura raffigurante l’über-dandy conte Alfred Guillaume Gabriel Grimod d’Orsay, realizzata nel 1834 dall’artista scozzese James Fraser. Una versione embrionale della caricatura era già apparsa in un disegno pubblicato su Life (nella foto).

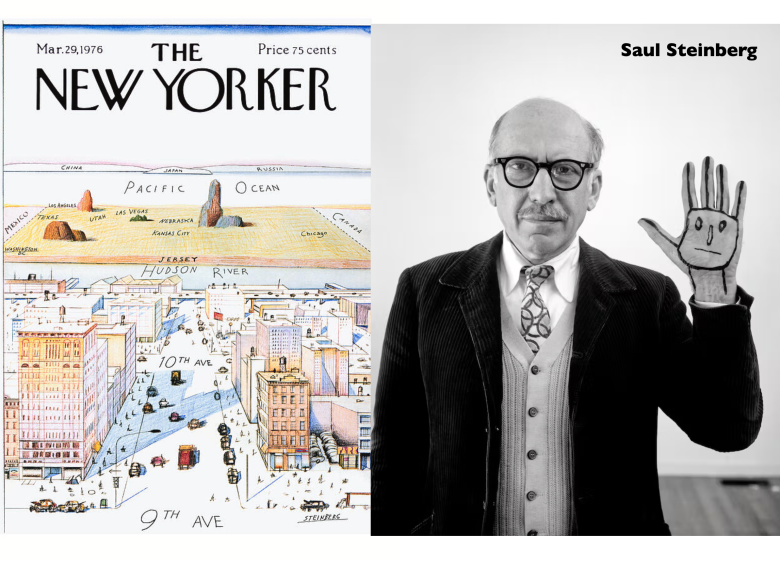

Col tempo Eustacchio diventerà un vero e proprio marchio aziendale, come l’omino Michelin o il coniglio di Playboy. Apparirà sulle copertine di ogni numero “anniversario” dal 1926 al 1993, e poi rispunterà a intermittenza ritratto in forma burlesca da artisti come Art Spiegelman, William Wegman, Robert Crumb. E se il palmarès del numero di copertine (ben duecentotredici) spetta all’illustratore Arthur Getz, colui che sarà più ricordato e più amato dai lettori del New Yorker (e non solo), è l’artista rumeno-americano Saul Steinberg, con al suo attivo 85 copertine (compresa l’iconica: View of the World from 9th Avenue, riprodotta in poster, magliette, tazze, piatti e quant’altro), oltre a centinaia di illustrazioni interne.

«La visione che Steinberg aveva di New York, come d’altronde dell’America, era quella di un caustico antropologo, di rigorosa formazione culturale europea, che cercava di penetrare gli usi e i costumi della società tribale che lo aveva accolto, partecipando ai suoi riti: i party, lo shopping, il baseball, il giorno del Ringraziamento, le parate, restando, comunque, sempre un outsider. New York e le sue strade diventano così oggetti da esaminare sul suo personale vetrino da microscopio. Ad interessare Steinberg è soprattutto il formicaio che si muove, giù, nelle street o avenue ricoperte da tappeti di auto che già allora asfissiavano la metropoli» (Steinberg A-Z, Electa, 2021).

Da Hiroshima a La banalità del male

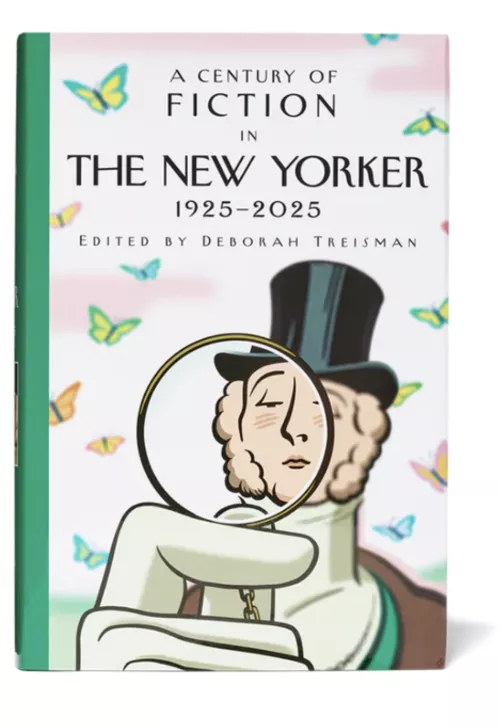

E gli scrittori? Dio mio, avremmo bisogno di uno spazio digital-enciclopedico per citare solo i più importanti. In una scelta arbitraria di dieci mostri sacri si va da J.D. Salinger a John Updike, Alice Munro, Vladimir Nabokov, Dorothy Parker, Haruki Murakami, Isaac Bashevis Singer, Susan Sontag, Philip Roth, Woody Allen. In occasione del centenario, una selezione dei più interessanti testi di narrativa è stata appena pubblicata nel volume A Century of Fiction in The New Yorker: 1925-2025 (Knopf).

Senza dimenticare che il settimanale sarà la più importante palestra letteraria incubatrice del New journalism, quel giornalismo letterario che sfornerà capolavori come A sangue freddo di Truman Capote, uscito a puntate tra settembre e ottobre del 1965; o di Hiroshima, l’articolo fiume di John Hersey, uno dei primi e più influenti reportage sulla devastazione causata dalla bomba atomica sganciata sulla città giapponese il 6 agosto 1945 in cui l’autore racconta l’evento attraverso le storie di sei sopravvissuti: il dottor Masakazu Fujii, la signorina Toshiko Sasaki impiegata, Padre Wilhelm Kleinsorge sacerdote tedesco, la signora Hatsuyo Nakamura vedova di un sarto, il giovane chirurgo Terufumi Sasaki, e il reverendo Kiyoshi Tanimoto pastore protestante della Chiesa Metodista. L’articolo, poi pubblicato in volume, occupò l’intero numero del 31 agosto 1946 del New Yorker: un fatto senza precedenti nella storia della rivista.

Altrettanto senza precedenti sarà il libro di Hannah Arendt, La banalità del male, nato anch’esso sulle pagine del settimanale come diario tenuto dall’autrice inviata a seguire il processo al gerarca nazista Adolf Eichmann (qui si trovano i link alle cinque puntate originali).

Josephine dal corpo color caramello

Ma a fare grande il New Yorker non sono state solo le tragedie del Novecento, ma anche storie leggere e spumeggianti come i reportage di Janet Flanner, assunta da Jane Grant, la moglie di Ross, e spedita per raccontare i Roaring Twenties a Parigi dove frequenterà quella comunità di espatriati che annoverava gente come Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Ezra Pound, Gertrude Stein. Finirà con lo “scoprire” una giovanissima quanto sconosciuta ballerina-cantante dal «corpo color caramello» e la voce da «flauto incantato»: Frida Josephine McDonald che, sui manifesti, si fa chiamare Josephine Baker.

«Josephine Baker ha debuttato al Teatro degli Champs-Élysées in La Revue Nègre». Così comincia, senza fronzoli e giri di parole, la prima corrispondenza dalla capitale francese di Janet Flanner che in quei primi tempi si firmava ancora con lo pseudonimo Genêt, e che per i successivi cinquant’anni sarà l’occhio attraverso cui più di una generazione di suoi connazionali, lettori del New Yorker, guarderanno a una Francia esuberante, eccentrica, sensuale che, fra le tante cose, aveva adottato, e fatta sua, quella musica nera nata, convenzionalmente, a New Orleans a cavallo fra l’Ottocento e il Novecento, e che ora spopolava in Francia: il jazz.

A proposito dello spettacolo della Baker, scriveva ancora Janet Flanner: «La musica è allo stesso tempo discordante e straordinariamente orchestrata e se la fine dello spettacolo è malinconico, il numero della signorina Baker non lo è mai. Ancor meno quello della prima rappresentazione quando lei si è esibita in una danza del ventre che nelle repliche verrà però soppressa».

A cinque anni dal debutto parigino di Joséphine Baker sul palcoscenico della Revue Nègre, Janet Flanner tornerà a raccontare di lei glorificandola in un articolo in cui addirittura invita i lettori del New Yorker, o almeno quelli che se lo possono permettere, di saltare su un aereo e di volare a Parigi per passare una sera con la Baker, ad ammirarla ballare e ascoltarla cantare. Lo spettacolo, scrive: «è uno come non se ne vedeva da anni. Il corpo color caramella di Joséphine Baker, diventato una leggenda in una sola notte in tutta Europa, è sempre magnifico, la sua voce, soprattutto nelle vocalizzazioni jazz è un flauto incantato paragonabile alle melodie di Mozart. Finalmente il teatro di rivista francese ha trovato in miss Baker la sua vedette».