Fermare il tempo?

«La moda riflette lo spirito del tempo, cristallizzando i suoi tratti e motivi dominanti nella cultura umana e sociale», come propone Bianca Terracciano nel suo libro, Social Moda. Nel segno di influenze, pratiche e discorsi, edito da Franco Angeli, Milano 2017. Nel suo contributo, Codificare la vecchiaia: rappresentazioni di corpi, ridefinizioni di pratiche tra moda e cosmesi al volume: Silver Age. Nuove culture della vecchiaia, [Carte Semiotiche 2024/1, la casa USHER] sempre Bianca Terracciano scrive: «Posto che ogni rappresentazione del reale è una costruzione socializzata, culturalizzata e stereotipata, allora le immagini caratterizzate da un ageismo marcato diffuse nei sistemi moda e beauty, fortemente orientati alla disseminazione di canoni, rinforzano la formazione, la percezione e l’interpretazione del senso assunto dall’invecchiamento nei discorsi culturali, sviluppando attitudini e modi di fare da catalogare quali invarianti di specifiche forme di vita. La portata del problema è globale, soprattutto se si pensa alla formazione di opinioni nel senso comune». [p. 299].

Il modo di vivere la vecchiaia è diventato una moda? Il maschile “modo” è divenuto il femminile “moda”? Siamo di fronte ad una ennesima incursione del neo-liberismo nel processo di individuazione di ognuno di noi, che si traduce nell’espropriazione anche dell’ultima delle esperienze? L’innesco in questo caso diventa particolarmente efficace nel momento in cui si combina con quella che probabilmente è la principale angoscia di noi essere umani, l’angoscia di morte. Il cambiamento è abbastanza repentino e molto veloce, se ad esempio il mio bisnonno, nell’ultimo quarto del ventesimo secolo, poteva esibire la propria vecchiaia e i propri novantanove anni come un grande valore individuale e sociale, particolarmente riconosciuto e difeso, al punto da procurarsi una serie di appropriati scongiuri a cui ricorreva ogni volta che qualcuno gli augurava: “Basilio, per cento anni”.

Che cosa si intende per ageismo? Il termine coniato nel 1969 dallo psicologo statunitense Robert Butler si riferisce a qualsiasi fascia d’età, e nella nostra lingua si è attestato con la domesticazione del forestierismo ageism. L’ageismo si verifica quando una persona è considerata troppo “giovane” o “vecchia” per qualcosa. Lo sperimentiamo in continuazione nelle nostre vite pubbliche e private, dove stentiamo a riconoscerlo poiché mascherato da bonari rimbrotti affettuosi. Si tratta di una grave limitazione dell’espressione identitaria e della realizzazione professionale individuale: il confine tra essere “troppo giovani” e “troppo vecchi” è così labile che in mezzo passa tutta la vita, ragion per cui l’ageismo rappresenta la causa di angosce e disfunzioni sociali e culturali. I nostri corpi-cervelli-menti sono immersi nelle semiosi in cui trascorrono le nostre vite e in ragione della neuroplasticità del nostro cervello caratterizzano la nostra diventità, ricorrendo al neologismo che abbiamo adoperato nel libro Cosa significa essere umani? Corpo, cervello e relazione per vivere nel presente, scritto con Vittorio Gallese [Raffaello Cortina Editore, Milano 2024; recensito in doppiozero da Marco Rovelli]. La moda, quindi, lungi dall’essere solo un fenomeno esteriore della nostra esperienza, che se ne starebbe là fuori come una specie di contorno, interviene in modo rilevante e significativo nella propriocezione, nell’eterocezione, e nei sistemi relazionali di appartenenza, concorrendo a creare una semiosfera nella quale si definisce la nostra individuazione. Il corpo, che per noi non è solo korper, ma è anche liebe, non è qualcosa che si riduce alla sua dimensione materiale ma è il risultato di un continuo processo di costruzione e ricostruzione. È mediante quel processo che ognuno di noi diventa sé stesso, tra vincoli e possibilità, nel corso della propria esistenza.

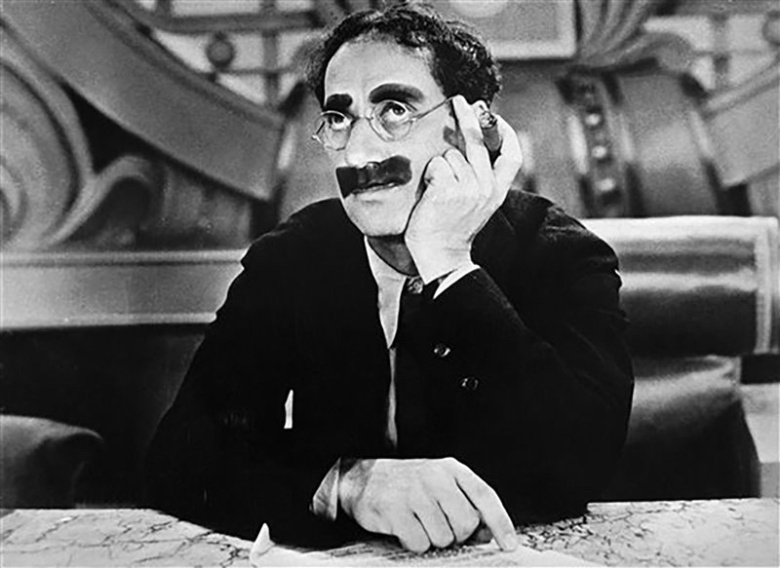

È probabilmente proprio in risonanza con questa prospettiva che Bianca Terracciano scrive: «L’ageismo non solo favorisce la percezione errata della silver age da parte di altre fasce d’età, ma influenza anche l’autostima di coloro che vi appartengono, forzandoli a mascherare le tracce dei loro cambiamenti biologici con trucco, abbigliamento, chirurgia estetica o pratiche “giovaniliste”». Che cosa succede quando il dover essere prevale sull’essere e le pratiche individualistiche si impegnano a prescindere dalla relazione evitando ossessivamente l’esame di realtà? Un modo di intendere l’esame di realtà, dall’inglese working through, è “passarci attraverso”. Il poeta americano Robert Frost ha scritto un verso di particolare rilevanza esistenziale in proposito: «The best way out is always through». Attraversare non è opporsi e l’ageismo rischia di finire per proporsi come uno degli indicatori e dei simboli dell’individualismo egoistico e autocentrato che alligna pervasivo nell’epoca in cui viviamo. Tanto più che, in una società gerontocratica, che stenta a riconoscere che il compito più nobile di ogni generazione dovrebbe essere investire per allevare la successiva, ovvero impegnare sé stessi per la propria sostituibilità, sembra prevalere il noto aforisma del grande Groucho Marx: «Perché dovrei impegnarmi per le generazioni future, loro forse hanno fatto qualcosa per me?».

Dal momento che non è possibile fermare il tempo, investire ossessivamente per fermare il proprio tempo finisce per essere un indicatore di patologia sociale, che non riguarda ovviamente tutto quanto attiene alla ricerca, come documentato nel fascicolo della rivista di cui ci stiamo occupando, per affermare la qualità della vita nell’età avanzata o nella cosiddetta grande età. Quello che fa la differenza è probabilmente cercare di comprendere se gli orientamenti e le scelte prevalenti vanno nella direzione di valorizzare e sviluppare la gratitudine nei confronti della vita e dell’essere vissuti, o vanno nella direzione dell’affermare un atteggiamento invidioso nei confronti dell’esistenza, dell’evoluzione temporale, della trasformazione dei propri corpi, perdendo così la bellezza dell’essere vivi in ogni tempo dell’esistenza così come quel tempo propone e richiede.

Se Bianca Terracciano può scrivere che: «Da esito naturale, l’invecchiamento viene culturalizzato in minaccia perché coincide con la fase dell’esistenza più vicina alla fine» [p. 302], è necessario domandarsi quale funzione svolga l’ideologia liberista e neo-liberista nell’affermazione di queste modalità di vivere l’individuazione psichica e collettiva, per dirla con Gilbert Simondon. Innescare sistematicamente la paura della vecchiaia vuol dire indurre comportamenti, scelte e azioni volte a contenere, limitare e negare quella paura. Un intero sistema mediatico incentiva questo orientamento e propone una tale ampiezza di promesse risolutive da creare una vera e propria semiosfera tacitamente assunta come criterio esistenziale. Significato e valore dell’età derivano da come le mitologie prodotte e sedimentate nei testi di una cultura captano una determinata tensione nella società. La domanda è dove finisce quel “modo unico di stare al mondo” che dovrebbe distinguere il valore di ogni vita. I curatori del volume, Mauro Portello e Maria Pia Pozzato, nell’Introduzione, si pongono la questione della vecchiaia, tra l’altro, dal punto di vista psicoanalitico, richiamando Elliott Jaques, il quale ha sostenuto che le età anagrafiche si inscrivono nella vita dei singoli individui in modo molto differenziato, per esempio determinando in alcuni la fine della creatività e in altri l’emergere di un nuovo impulso creativo prima di allora mai manifestatosi. A seconda di come l’individuo che invecchia riesce a mediare fra pulsione di vita e di morte, fra odio e amore, si avranno situazioni di liberazione di nuove energie o, al contrario, un aumento di distruttività, con irritabilità crescente, suscettibilità a fior di pelle. In altri casi ancora, in ragione di alcune trasformazioni specifiche della sensorialità, l’invecchiamento è vissuto come tumulto e continua allerta. La matrice kleiniana di Elliott Jaques, che lo induce a parlare di pulsione di morte, merita una certa attenzione nell’analizzare i contenuti del volume di cui ci stiamo occupando. È tutta da dimostrare l’esistenza di una pulsione di morte e c’è da chiedersi se quel costrutto non sia l’esito di una particolare fase storico-culturale nella quale l’associazione della vita alla sola età economicamente produttiva ha portato contemporaneamente a una tendenza alla negazione del dolore e della morte come parte integrante dell’esistenza. La vita tende a vivere e noi siamo caratterizzati da quella che un grande studioso come Daniel Stern definisce la forma vitale. [D. Stern, Le forme vitali. L’esperienza dinamica in psicologia, nell’arte, in psicoterapia e nello sviluppo, Raffaello Cortina Editore, Milano 2010]. Come sostengono i curatori, «il processo di invecchiamento va visto in modo dinamico e differenziato, secondo le dinamiche di economia pulsionale di ciascun individuo e nei termini di una traiettoria esistenziale continua piuttosto che come uno stato risultativo negativo che va in qualche modo curato» [p. 29].

Se non si può fermare il tempo, si può coevolvere col tempo vivendo l’evoluzione di sé stessi nell’evoluzione del divenire del mondo.

A porre uno sguardo analitico rilevante sull’anzianità e la vecchiaia pensano nel volume Flavio Valerio Alessi e Luigi Lobaccaro con un saggio di particolare originalità: I destini del corpo. Anzianità, corporeità e significazione nel cinema contemporaneo. Secondo loro uno sguardo semiotico sulla vecchiaia può, oltre a concentrarsi sull’opposizione tra categorie culturali o sull’opposizione tra norme e discorsi sociali e decorso naturale, anche ragionare sul plesso inestricabile che le aggrega, le trasforma e le incarna venendone a sua volta trasformato: il corpo dell’anziano. Analizzando alcuni film che hanno concorso a fare la storia del cinema gli autori assumono il corpo come fattore analizzatore e il corpo dell’anziano diviene, nella loro ricerca, sia teatro che attore delle relazioni temporali, superficie di iscrizione e istanza enunciante. Dal corpo al volto degli anziani si orienta lo studio di semiotica applicata di Federico Bellentani e Massimo Leone, Ripensare il volto digitale nella Silver Age. L’articolo inizia con una revisione della letteratura che esplora l’intersezione tra anziani, tecnologia digitale e rappresentazione dei volti, allo stesso tempo mettendo in luce le limitazioni attuali e suggerendo raccomandazioni per il futuro. Sulla base di queste considerazioni, viene proposta una prospettiva semiotica per la progettazione di tecnologie destinate agli anziani. Infine, si prevede lo sviluppo concreto di una piattaforma social che funge da supporto alla memoria per gli anziani e le loro famiglie allargate. La tecnologia, vista da questa prospettiva, non è solo uno strumento, ma un mezzo attraverso cui si creano significati, si condividono storie e si preservano memorie. Nel futuro prospettato da EUFACETS, questo il nome della piattaforma proposta dagli autori, l’approccio della nuova semiotica applicata diventa un pilastro fondamentale per la comprensione delle complesse dinamiche sociali e culturali legate all’invecchiamento e all’uso della tecnologia.

A proposito dell’evidenza che dire è fare, per dirla con J. L. Austin, emerge, nel contributo di Angelina Biktchourina, il rapporto tra i termini per designare gli anziani e la loro considerazione sociale e culturale. In una direzione analoga si muove il saggio di Marianna Boero che, con un approccio socio-semiotico, considera pregiudizi e stereotipi riguardanti la vecchiaia nella pubblicità e nei social-media. Se si considera la vita anziana in rapporto all’urbanistica, agli spazi urbani e alla vivibilità, emergono gli aspetti cruciali del movimento come fattori che caratterizzano la qualità della vita in età avanzata, come mostra nel suo contributo Antonio Carvalho. Cosi come appaiono di particolare interesse gli studi riguardanti le rappresentazioni dell’età e della vecchiaia nelle arti visive, condotti da Emma Cesari. Secondo Cesari, il concetto di mimesis è insito nel mondo dell'arte fin dall'antichità. In tutte le forme che ha assunto nel corso dei secoli, l'arte può spesso essere vista come simia naturae. Tuttavia, quando l'arte è chiamata a rappresentare il dolore, le ferite, la morte, sono numerosi i casi in cui la tendenza estetizzante e idealizzante prevale sulla rappresentazione puramente mimetica e riesce a rendere bello persino ciò che è brutto, o che è almeno culturalmente percepito come tale. Da questa prospettiva, l'analisi delle rappresentazioni artistiche della vecchiaia risulta particolarmente interessante. Con un approccio che tiene conto dei diversi ambiti espressivi delle arti visive, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alla videoarte e alla performance, l'articolo studia diverse rappresentazioni e autorappresentazioni della vecchiaia nell'arte, con l'obiettivo di individuare forme esemplari tra estetizzazione, realismo e iperrealismo, anche con riferimento alle concezioni della vecchiaia in culture e periodi diversi. Inoltre, tra le chiavi di lettura delle opere, si può considerare, ad esempio, la distinzione tra la natura trasparente-transitiva e quella opaco-riflessiva del messaggio visivo. Il percorso inizia nell'arte antica con esempi di scultura ellenistica, prosegue nell'arte moderna con Donatello, Ghirlandaio, Giorgione, Rembrandt, Houdon, solo per citarne alcuni, e arriva al XIX secolo con Ingres, Nadar, Klimt e contemporanei come Laura Wheeler Waring, Lucien Freud, Giosetta Fioroni, Bill Viola, Sophie Calle, Jago e Vanessa Beecroft.

Mario De Angelis contribuisce all’analisi della vecchiaia impegnandosi in un approfondimento del film Vortex, che emerge come una metafora dell’esistenza. È Giusy Gallo ad occuparsi del ruolo che le tecnologie robotiche possono avere nelle età avanzate. In molti paesi occidentali, tra cui l'Italia, si sta verificando un inesorabile declino demografico con un conseguente invecchiamento della popolazione. Questa tendenza richiede urgentemente un nuovo approccio al rapporto tra la popolazione anziana e la tecnologia.

Oltre ad un ampio e variegato percorso sul tema della vecchiaia in alcuni ambiti della semiotica del fenomeno, il volume, che contiene contributi anche in lingua inglese e francese, si conclude con un saggio di Didier Tsala Effa, Décrire le vieillissement: l’amour et la haine au travers des trajectoires d’existence. L’autore si domanda quale sia la base per tentare una definizione semiotica dell'invecchiamento come stato dell'essere. L'approccio che propone si basa su teorie psicoanalitiche che enfatizzano l'impatto delle perdite causate dall'avvento della seconda metà della vita. Questo è il momento dell'esistenza in cui la vita umana è alla ricerca di un equilibrio. O quell’atto di equilibrio è mediato dall'odio, nel qual caso l'essere umano si confronta con un processo chiaramente antagonistico di distruttività che porta alla negazione del corpo che è venuto all'esistenza: l'invecchiamento in questo caso è vissuto come un rivale che mette alla prova, fino all'ossessione. Oppure questi atti di equilibrio sono mediati dall'amore. In tal caso procediamo a riconciliare e persino a unire lo stato di declino che si è verificato e ciò che rimane di noi stessi, il che ci permette di continuare a beneficiare per noi stessi della pienezza delle nostre capacità. Secondo un filo conduttore che attraversa i saggi contenuti in questo ampio e articolato volume, potrebbero essere le modalità di mediatizzazione al centro di questi giochi di equilibrio a creare le condizioni per un approccio semiotico all'invecchiamento.