Casanova: finalmente scrittore!

Il 12 ottobre del 1772 il console di Venezia ad Ancona Giorgio Bandiera segnalava agli inquisitori veneziani la presenza in città di Giacomo Casanova, già noto alla polizia della Serenissima per essere evaso dai Piombi nel 1756: «Lo viddi coll’occhio proprio per alcune indicationi, se bene da me mai veduto in addietro, passeggiando franco et ardito da per tutto con buoni arnesi. Conversa in più case, e va spargendo d’essere destinato alla partenza dentro a qualche settimana per Trieste e di là per la Germania. Egli è un uomo d’anni 40 al più, grande di statura, di buono e vigoroso aspetto, olivastro di carnagione, con occhio vivace e un peruchino corto castagno, di carattere quanto mi fu detto elato e sprezzante, e sopra tutto fornito di loquela spiritosa e ben erudita».

È uno dei ritratti più celebri di Casanova: alto, prestante, ardito, elegante, sprezzante, spiritoso, erudito, sempre di passaggio e preceduto dalla fama di libertino per cui era noto nelle corti e nelle gazzette europee. L’età dei lumi è anche il secolo degli avventurieri, cavalieri ariosteschi erranti per il mondo, né aristocratici né borghesi, massoni, maghi, letterati, finanzieri, teologi: non c’è all’apparenza ambito precluso alla loro abbagliante e ammaliante erudizione con cui amano esibirsi, audaci e sfrontati, ai balli del potere. Cagliostro, Da Ponte, il sedicente Conte di Saint-Germain e altri ancora sono, al pari di Casanova, figli di un ordine sociale in disfacimento in cui le rigide barriere tra le classi paiono fluidificarsi. Gli avventurieri, esseri fluttuanti per definizione, tra queste macerie trovano il proprio habitat naturale; e da buoni parassiti proliferano, s’insinuano e si moltiplicano: «a partire dal 1740» – scrive Robert Abirached – «il secolo gli appartiene. Sono a casa loro in questo mondo che si sfilaccia, nell’attesa che la Rivoluzione operi la grande riclassificazione».

Se Casanova come nessun altro suo contemporaneo incarna oggi, a trecento anni dalla nascita (2 aprile 1725), la figura dell’avventuriero e del libertino, lo si deve tuttavia più alla sua qualità di scrittore che di cavaliere errante. Negli ultimi trent’anni della sua esistenza Casanova scrive moltissimo: trattati, sonetti, tragedie, commedie, pamphlet, romanzi, traduzioni, adattamenti. Non c’è genere che egli non abbia frequentato come non c’è materia che egli non abbia trattato, dalla storia alla letteratura, dalla medicina all’economia, dalla cabala alla matematica passando per la teologia e la filosofia. Difficilmente qualcuno di questi scritti, dove lo sfoggio d’erudizione spesso scade in insulsa pedanteria, rimarrà nella memoria dei posteri. Il suo stile, infarcito di citazioni in latino, è divagante, prolisso e pesante, il suo romanzo più ambizioso, l’Icosameron, è macchinoso e oscuro per i costanti rinvii a simbologie massoniche. Il Principe de Ligne, lo zio del conte di Waldstein presso il cui castello a Dux in Boemia Casanova trascorse gli ultimi anni della propria esistenza, diede a suo tempo un giudizio altrettanto severo del Casanova «philosophe». Rimase invece molto colpito, il Principe, dalle pagine dell’Histoire de ma vie che il permaloso inquilino veneziano andava leggendogli man mano che a partire dal 1794 avanzava con la revisione del proprio manoscritto. Il ritmo, l’originalità e la naturalezza di quei racconti d’avventura rendevano agli occhi del De Ligne l’Histoire paragonabile, se non superiore, al Gil Blas e a Le Diable boiteux di Lesage. Molti anni dopo – intorno al 1860, quando si era giunti addirittura a dubitare della reale esistenza del “famoso” Casanova (e, da veneziano, ne dubitò anche il Foscolo) – l’Histoire, per la gradevolezza dello stile, fu brevemente e erroneamente attribuita a Henri Beyle, ovvero a Stendhal che dell’Histoire (come allora non si sapeva) era stato un appassionato lettore (e leggeva, Stendhal, l’edizione edulcorata del Laforgue, finita di stampare nel 1838).

Nel giudizio dei suoi primi lettori, dunque, vi è uno scarto netto tra l’Histoire e le altre opere di Casanova. Dopo il fiasco clamoroso dell’Icosameron, romanzo a chiave pubblicato nel 1788, e una serie di mediocri trattati sulle tematiche più disparate, nell’Histoire Casanova pare infatti aver finalmente trovato – come ha osservato un altro suo grande lettore, Leonardo Sciascia – la dimensione «dello scrivere appagato, di una felicità che non ne cerca altra. Dello scrivere non più come mezzo, quale era stato nella sua vita d’avventuriero, ma come fine: come vita, come tutto». Se l’Histoire continua oggi a parlarci è perché in essa Casanova ha trovato la propria voce. Su questo punto il giudizio di Sciascia è perentorio: «finiamola di chiamarlo avventuriero – e lo era in tutto – e chiamiamolo finalmente scrittore».

Qualsiasi discorso sull’Histoire che non voglia cadere nella trappola del casanovismo non può che partire da qui, sgomberando il tavolo dall’equivoco dello scrittore mitomane che con buona dose di voyeurismo scrive per rivivere nostalgicamente il proprio passato abbellendo e addobbando i propri ricordi. Il capolavoro casanoviano va piuttosto letto nel suo intrinseco rapporto con le trame del complesso panorama del romanzo settecentesco europeo in cui le frontiere tra i generi, dal sentimentale al pornografico dal picaresco al filosofico, appaiono fluide. Regine incontrastate di questo immaginario romanzesco, in cui ribollono le tensioni morali e sociali del nuovo ordine borghese che va lentamente prendendo forma nello sfacelo dell’Ancien Régime, sono le eroine femminili, da Pamela a Moll Flanders, da Julie a Thérèse. Non c’è figura femminile nell’Histoire che non dialoghi implicitamente con queste eroine di carta. Bettina, Henriette, M.M., Lucrezia, Leonilda e le altre: sono loro le vere protagoniste dell’Histoire e insieme vanno a comporre quel complesso arabesco di trame che si interrompono per essere riprese molti tomi più in là (si pensi alle storie di Irene, di Ludovica, di Leonilda e via dicendo) o il cui ricordo viene costantemente evocato (Henriette) e messo in relazione con nuove trame che nel frattempo vanno sviluppandosi. In fondo, visto da quest’angolatura, il vero modello dell’Histoire non va ricercato né nelle Confessioni di Rousseau né negli Essais di Montaigne, quanto piuttosto nel poema ariostesco (forse il libro in assoluto più amato da Casanova) con il personaggio Giacomo ad assumere le vesti del cavaliere errante. L’elemento autobiografico non fa che fornire una sorta di griglia spazio-temporale e una galleria di luoghi e personaggi realmente conosciuti, ma non ha nulla a che vedere con la sostanza letteraria dell’Histoire.

Prendiamo il caso di Bettina. L’episodio ci viene narrato nei capitoli II e III del primo tomo dell’Histoire. Giacomo è un ragazzino di 12 anni che vive a pensione presso il suo precettore, l’abate Gozzi, a Padova. Nella stessa casa vive anche la sorella dell’abate, Elisabetta. Il nucleo dell’episodio Casanova lo aveva narrato oltre vent’anni prima della redazione dell’Histoire nella Confutazione della storia del Governo Veneto d’Amelot de La Houssaie. Nel secondo dei tre tomi complessivi di questo trattato storico, pubblicato a Lugano nel 1769, l’autore in una divagazione autobiografica narra la storia di Elisabetta Gozzi, «giovane d’anni 15» che «nell’anno 1737 […] a Padova […] fu comunemente riputata stregata». Il paragone tra le due versioni del racconto ci permette di gettare uno sguardo nell’officina dello scrittore. Nella Confutazione Elisabetta è un personaggio pressoché anonimo, una ragazzina illetterata («non sapeva che cucire», ci informa l’autore) vittima delle superstizioni e dei riti esorcistici che, piangendo a dirotto, è costretta a subire. Nulla a che vedere, insomma, con la «gran lettrice di romanzi» che troviamo invece nell’Histoire e che nel corso del racconto si rivelerà agli occhi dell’io narrante una ragazza «più stupefacente di tutte le protagoniste dei romanzi che avevo letto e che di esse mi avevano rappresentato le meraviglie».

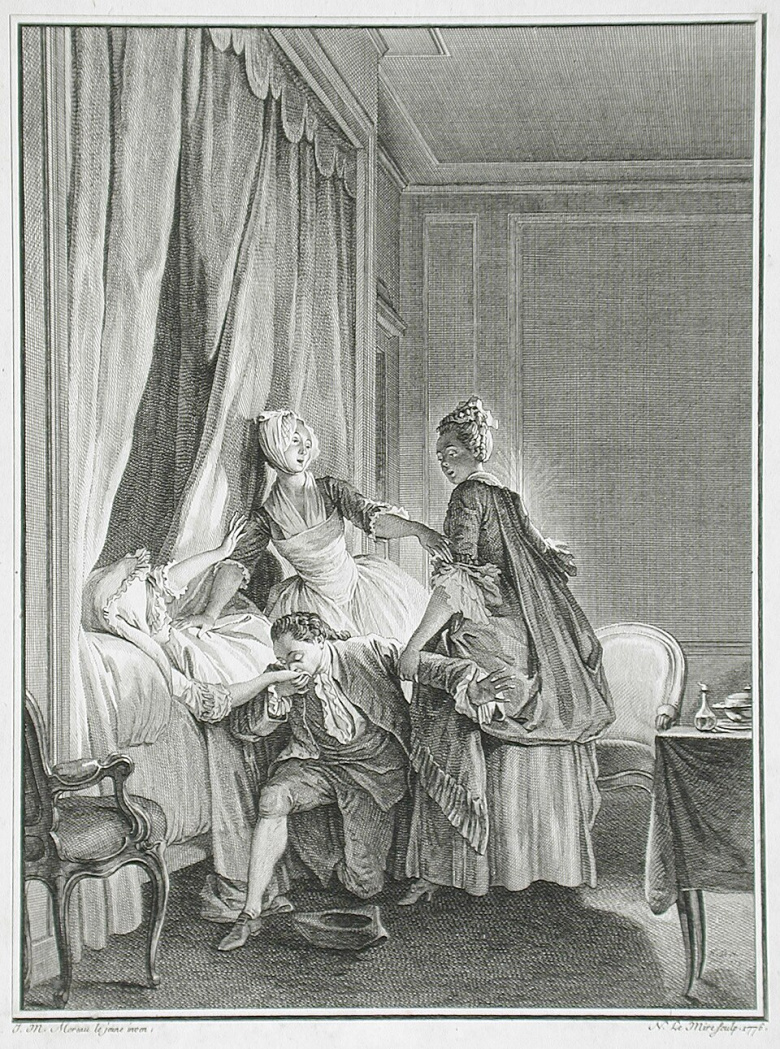

Novella Alcina – intelligente, determinata e sfrontata – Bettina seduce, ammalia, incanta, tesse trame ingannevoli facendo cadere nelle proprie reti sia Giacomo che il suo rivale, Candiani. L’apice dell’episodio (che sovverte totalmente la versione narrata nella Confutazione) si ha nella scena in cui, fingendosi posseduta dai demoni, Bettina si prende gioco dei frati intenti a praticare su di lei i riti esorcisitici. Un frate in particolare, la cui bellezza viene paragonata a quella dell’Apollo di Belvedere, rimasto solo nella stanza con Bettina alla fine riuscirà a placare le ire degli spiriti maligni. Intorno a Bettina il testo costruisce così un alone di ambiguità erotica senza mai risolvere in un senso o nell’altro la questione dell’innocenza della ragazza. «In quale scuola aveva imparato a conoscere così bene il cuore umano?», si chiede ammirato e sbalordito da tanta audacia e astuzia il narratore: «dalla lettura dei romanzi». L’insistenza con cui il testo ascrive il fascino di Bettina alla sua erudizione letteraria, fa emergere tra le righe un’implicita polemica con la celebre prefazione di Rousseau a La Nouvelle Heloïse: «Jamais fille chaste n’a lu de romans», scriveva il ginevrino, rilanciando il topos dei romanzi quali fonte di perdizione delle ragazze.

La rovina di Bettina, invece, si ha nel momento in cui la sua natura di soggetto desiderante viene sublimata in una sequenza che ricalca espressamente una delle scene più celebri dell’immaginario romanzesco del Settecento, il vaiolo di Julie narrato nella Nouvelle Heloïse. In Rousseau l’episodio del vaiolo segna il momento di svolta nel romanzo, sancendo in una sorta di catarsi il definitivo sacrificio dell’amore per Saint-Preux e, tramite il consenso alle nozze con Wolmar, il reintegro di Julie nell’ordine patriarcale. Nella storia di Bettina la scena del vaiolo assume una funzione analoga, con Giacomo, novello Saint-Preux, a vegliare notte e giorno la ragazza fino a meritarsi un amore senza più finzioni, ma sublimato in una dimensione platonica. La prova del vaiolo ristabilisce così la virtù della ragazza e, come vuole il copione del romanzo sentimentale, Bettina alla fine si sposa. Il matrimonio, tuttavia, che la lega a un calzolaio, invece di un lieto fine segna, appunto, la sua rovina: povera ed infelice, Giacomo la ritroverà vecchia, malata e morente 39 anni dopo.

L’episodio di Bettina annuncia e inaugura l’implicito programma letterario dell’Histoire, che si dispiega in un intenso confronto con il fertile immaginario romanzesco del Settecento, interrogandone i generi e i codici morali e sociali che sottintende. Toccherà alla successiva schiera di eroine riscattare il destino di Bettina, nell’utopia di un disegno narrativo che forse davvero, come ha intuito Sciascia, culmina nell’incesto avvertito e celebrato (con Leonilda) quale punto di massima trasgressione di fronte al mondo, in quello che forse rimane uno degli ultimi e più compiuti sussulti del libertinismo nella storia della letteratura europea.

In copertina: Casanova in un ritratto d’incerta attribuzione.

Leggi anche:

Casanova l’arcitaliano | Gabriele Gimmelli

Casanova Memoires | Massimo Marino