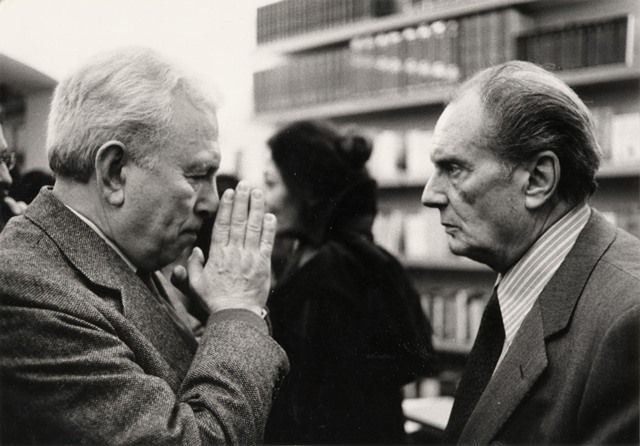

Fortini e Sereni: scriversi da due rive

Davvero occorre “esser morti alla vita” per essere veri scrittori? No, secondo Javier Marías: tanta nitidezza d’intenti del giovane Thomas Mann sottenderebbe una concezione “totalitaria” del mestiere. Scrittori lo si diviene, e nel mentre si vive. Anche se chi scrive sa che per il più del tempo darà le spalle alla propria vita.

Vittorio Sereni era un uomo capace di guardarsi di spalle: nonostante la passione per la poesia, sapeva aspettarne l’evento, maturando intanto altre esperienze. Insegnando, e poi nella Direzione editoriale Mondadori, per ventotto anni. Durante i quali Franco Fortini non smise mai di richiamarlo affinché si decidesse a girarsi, e dalla parte giusta: dalla parte della Storia, scommettendo sulla possibilità di fare arte da poeta civile, gli occhi fissi al domani.

Quegli occhi si riempirono di lacrime quando, il 23 febbraio 1983, una delle figlie di Vittorio lo avvisò della morte improvvisa del padre. Il pianto di Fortini fu irrefrenabile. Gli veniva a mancare la sponda, il suo opposto complementare in quarant’anni di sodalizio segnati dall’apertura alle ragioni, diverse, dell’altro. Grazie alla pubblicazione del loro carteggio, disponiamo di uno specchio prezioso del confronto tra due poeti che si elessero reciprocamente a punti di riferimento. Le centoquarantadue lettere tra il 1946 e l’82 testimoniano una relazione autentica e costante, nonostante qualche gelata, con i due a scambiarsi opinioni, critiche o suggerimenti sulle rispettive opere. Il carteggio andrebbe letto tenendo a portata di mano le raccolte poetiche di entrambi, nelle quali scorre continuo il loro dialogo, fino all’ultima di Sereni, Stella variabile (1980). Anzi, è proseguito, con la pubblicazione nel 1987 di un saggio fortiniano su Sereni, mentre l’influenza di questi ha continuato ad agire anche sull’ultima di Fortini, Composita solvantur (1994).

Prima dei social media, idee e notizie si scambiavano soprattutto per lettera. Tale era l’abitudine che, anche se una telefonata o un caffè avrebbero potuto colmare la distanza, la carta viaggiava. E i due si scrivevano pur abitando entrambi a Milano e pur villeggiando d’estate, tutti e due, alla foce del Magra, confine tra Toscana e Liguria, ideale “posto di vacanza”. Un luogo di frontiera ‒ come Luino, paese natale di Sereni, già quasi in Svizzera ‒ ideale per il poeta dell’insicurezza, della difficoltà a capire il mondo, dell’identità continuamente revocata. Preferiva affidare i propri pensieri per Fortini alla carta, anche a motivo della sua diversa disposizione del riflettere: «Parlare con te non sempre è facile perché tu sai pensare parlando e io molto meno […] e allora parlare con te è piuttosto ascoltarti…» (VS a FF, 21 apr ‘63). Così, la voce che d’estate proveniva da Bocca di Magra, riva ligure, dove dal ’51 villeggiava la famiglia Sereni, arrivava il più delle volte in forma di lettera o di biglietto a Fiumaretta (riva toscana), dove abitavano i Fortini. Per il poeta di Luino, Fortini divenne così, anche metaforicamente, l’uomo dell’altra riva, la riva sinistra.

Non che Franco e Vittorio fossero su sponde così lontane: entrambi di sinistra, colti e inquieti, traduttori capaci, attivi nell’industria culturale, accomunati da una certa distanza dalle mode, anche poetiche, come la neoavanguardia: «Sei tra i pochissimi […] che riescono a mettermi intellettualmente in movimento e insieme ad appassionarmi nel discorso» (9 sett ‘71, pp. 252-253), scrive Sereni a Fortini. Per il quale, dopo la guerra e la lotta di Liberazione, essere poeta faceva tutt’uno con un personalissimo marxismo militante (insieme esistenziale, francofortese e terzomondista), in un nucleo indistinguibile di tensione utopica e di impulso poetico: fare poesia equivaleva a ricercare un senso nel presente. Mentre Sereni, uomo di suo più segreto, sempre ben stretto alla propria ombra, aveva mancato la Resistenza, perché prigioniero di guerra. Lo scambio con Fortini, e forse la sua intera opera poetica, andrebbe letto alla luce del sentimento di perdita e quasi di inadeguatezza che traspare da una cartolina alla figlia Maria Teresa, detta Pigot, il 3 luglio 1945: «Cara Pigot, forse tu ti vergogni di avere questo papà prigioniero che non sa le canzoni dei partigiani […] E non importa se la colpa non è soltanto sua». Il suo essere poeta, e uomo di sinistra, rifletteva un modo di intendere la morale e la vita civile che non occultava lo spasimo del dover sempre scegliere tra solitudine e partecipazione.

I due erano dunque «diversi per indole e temperamento, prima ancora che per visione del mondo e concezione della letteratura», scrive Francesco Diaco. Questa asimmetria accese una dialettica sin dall’inizio non pacifica, ma produttiva. I loro diversi sguardi sul mondo, prima di scoprirsi paralleli, li indussero a polemizzare, e paradossalmente se ne giovò la qualità della riflessione e dei versi di entrambi. Discussioni anche aspre, mai però malevole, per quanto le posizioni divergessero. Per esempio, Sereni non condivideva l’intransigente radicalità delle posizioni politiche di Fortini. Ma il confronto non verteva tanto su questioni politiche. Lo scambio riguardava consigli sui rispettivi modi di fare poesia, il senso e il ruolo della letteratura nella società. Una faccenda a due, un privatissimo corpo a corpo, scrive il curatore Luca Daino, nonostante le centinaia di personaggi citati. Quel che sorprende è che anni di relative incomprensioni li spinsero ancor più l’uno verso l’altro: «Sappiamo da molti anni che non siamo proprio simili, che ci sono momenti e atteggiamenti (non calcolati) miei che ti irritano e tuoi che mi irritano» (VS a FF, 25 ott ’62, p. 97). E di rimando, quasi dieci anni dopo, a riprova del permanere delle diversità, scrive Fortini: «Non mi è mai riuscito tramutare l’aggressività in vera freccia, in punta, quando si trattava di te […]. Siamo condannati a stimarci (io, ad ammirarti), spesso a volerci bene; senza poter superare però malintesi, errori e pregiudizi» (FF a VS, 20 sett ’71, p. 258).

Molti luoghi dell’epistolario sono memorabili già solo per le parole scelte e gli affetti che tradiscono. Come queste di Fortini, «il miglior critico che la poesia di Sereni abbia avuto» (Mengaldo), acute per la capacità di analisi e insieme morbide di amicizia: «Caro Vittorio; […] pensandoti con gratitudine, credo vederti per quel che sei. Per come sei disperato. Come bastonato parte a parte. Come la rabbia e la dolcezza siano diventate in te una piccola, minima zona illuminata e dorata dentro di te […]. In quella minima zona, […] c’è un giovane di diciotto o vent’anni, che ti somiglia, grazia e ironia, pudore e seduzione, certezza della brevità, sensibile ai mutamenti della stagione, marzolino. Io, allora, non avrei osato parlargli» (FF a VS, 10 dic ’63, p. 159).

Eppure, Sereni era disturbato dalle certezze di Fortini, dalla sua pretesa di dire la verità in versi. Lui, più vicino alla poesia esistenziale di Attilio Bertolucci e Giorgio Caproni, rifuggente l’imposizione a vantaggio della comunicazione e dell’interrogazione, capace di scontare in partenza il ritardo ontologico dell’io sul «tempo del mondo»: «Non ho una cosa da affermare in assoluto, una mia “verità” da trasmettere. Ho dei conti da saldare con l’esperienza», scrive. Distinguendosi dal fiorentino, arruolabile – come Pasolini – nella ristretta schiera dei parresiasti: «Non sono, cioè, un poeta e non amo esser catalogato come tale. Se esser poeti civili è un merito, è un merito civile che non posso attribuirmi. Ma io dubito che questo merito abbia a che fare con la poesia, che le sia intrinseco». Sereni provava a dar voce agli oggetti, prima ancora di provare a interpretare la realtà, basandosi su categorie psicologiche e fenomenologiche. Fortini preferiva invece impiegarne di socio-politiche, mettendo in versi le cause della «separazione del verso dal vero, delle domande sul mondo dal mondo»: «Cerca di capir me, Vittorio: quelle “parole” (destra-sinistra, il 1951, la Corea…) e quelle conversazioni […] sono la sostanza delle cose che mi fanno vivo mentre non lo sono state per te» (FF a VS, 9 feb ’67, p. 210). In ogni caso, la duttilità di Sereni, la sua capacità di ritrovarsi anche nelle ragioni altrui, lo induceva a smussare le divergenze: «L’unità tra canto e libri è una linea comune di riferimento e bisogna aggiungere solo che il cavallo Sereni strappa ogni tanto verso il canto mentre il cavallo Fortini strappa più volentieri verso i libri» (VS a FF, 27 mag ‘52).

Non che Sereni non fosse pronto a battersi, ma senza che in palio vi fosse la verità: «Se l’idea di poesia che ogni poeta porta con sé fosse raffigurabile in uno specchio, noi vedremmo quello specchio assumere di volta in volta tutti i colori possibili, riflettere non un’immagine ma una battaglia di immagini». Far poesia non può essere altro che il tentativo di stare fenomenologicamente in questo magma, provando però a metterlo in forma. Questa visione complessa e conflittuale della realtà in cui ha spazio il limite e da cui è bandita ogni assolutezza suonava a Fortini come un pretesto per sottrarsi all’impegno a mutare il mondo, a vantaggio di questionabili spazi di personale autenticità. Anche se intuiva la verità profonda di quella “scelta di cultura”: di qui l’ammirazione e il rispetto. Sentimenti ricambiati da Vittorio: «Io ti ho sempre invidiato la tenacia intellettuale, la reale passione che ti spinge alla totalità o piuttosto all’organicità di quello che studi, progetti e fai. Tu non fallirai mai nell’insieme di te stesso, anche se non dovessi più scrivere un verso. Io sono attaccato a questa sola possibilità di esprimermi scrivendo i pochi versi che scrivo» (VS a FF, 25 ott ’62).

L’opposizione tra canto e libri, tra poesia (Sereni) e impegno culturale più ampio (Fortini), è uno dei punti caldi del carteggio fin dai suoi inizi, quando Fortini già imputa al futuro amico una «ineleganza morale» per averlo fatto sentire dalla parte dei libri, riservandosi la parte del canto. E si sostanzia in uno scambio che avrebbe portato alla rottura chiunque, altri da loro, quando Fortini in poesia si rivolge a Sereni, ancora nel ’54, con accenti duri e più di un filo d’ironia, chiedendogli di abdicare alla “fedeltà” all’esperienza e ai moti interiori: «Sereni esile mito | filo di fedeltà | non sempre giovinezza è verità | un’altra gioventù giunge con gli anni | c’è un seguito alla tua perplessa musica… […] Rischia l’anima. Strappalo, quel foglio | bianco che tieni in mano».

Sereni medita le parole dell’amico-rivale e poi, dopo anni, risponde evocando quel rimprovero nell’attacco di Un posto di vacanza, al centro di Stella variabile: «Dopo il tuo “chiarimento” la tua interpretazione ha lavorato in me: ed ecco il finale di Un posto di vacanza». Anzi, si dimostra grato a Fortini “dello spiffero” di tanti anni prima. All’ingiunzione arrivatagli da quella fonte continua di segnali e provocazioni, risponde come sa fare meglio, in versi: «Venivano spifferi in carta dall’altra riva […]. Fogli o carte non c’erano da giocare, era vero. A mani vuote | senza messaggio di risposta tornava dall’altra parte il traghettatore». Siamo sul finire dell’estate ed è possibile ora intenderne la vera chiave. Che non è la vacanza, ma il confronto, la riflessione partecipata. Il «rovescio» del reale non è il suo contrario: ne è l’altra faccia, il verso, autentico quanto l’altro. Attingere una nuova dimensione di autenticità è illusorio e la pagina resta bianca anche dopo che l’io (Vittorio) è stato investito dall’altro (Franco): il primo non ha risposte certe, non può affidare alcun messaggio di ritorno al traghettatore tra le rive del Magra. Anche se più avanti nel poemetto dirà che «aveva ragione l’interlocutore, quello | della riva di là, che da un po’ non dà più segni».

Nell’80, Sereni ammetterà che da sempre nei suoi pensieri «agisce la presenza inquietante di Franco Fortini […]. È stato non solo un punto di riferimento costante quasi al limite dell’inconscio, ma addirittura un personaggio mobile e parlante nella mia immaginazione». Come mai? Perché i suoi «versi mi trascinavano in giudizio, mi affacciavano su spazi per me impraticabili», spiega. Franco è il simile diverso, l’intellettuale a tutto campo che in qualche misura anche lui avrebbe voluto essere. Di qui la stima e l’attrazione che lo portano a opporre lunghi, eloquenti silenzi al livore dell’altro, a quelle rabbie inutilmente aggressive che Fortini stesso si riconosceva. Così, negli anni, l’antagonista, il compagno esigente, il grillo parlante ha assunto il ruolo dell’interlocutore indispensabile. In modo più contorto, anche i giudizi di Fortini su Sereni esprimono sia approvazione che disapprovazione. Lui, l’autore di L’ospite ingrato, si vive sia come chi accoglie (e vuol sedurre e conquistare alle proprie ragioni), sia come chi è accolto: «Le differenze (di origini intellettuali, o di opinioni) non mi vieta[rono] mai di capire quanta verità sulla esistenza, sulla storia comune […] stia lì ferma, nella poesia di Sereni». Franco invierà segnali fino alla fine, e Vittorio continuerà a rispondere, ora stizzito, ora convinto. Attestandosi, reciprocamente, stima e amicizia.