La malattia inguaribile di Amélie Nothomb

C’è chi la letteratura la fa, chi la predica e chi addirittura la incarna: è quest’ultimo il caso di Amélie Nothomb, la prolifica autrice belga in grado di dare alle stampe un libro all’anno con una continuità inarrestabile. Ha pubblicato il suo primo romanzo, Igiene dell’assassino, nel 1992, all’età di venticinque anni, e da quel momento non ha mai avuto una battuta d’arresto: il suo ultimo libro, L’impossibile ritorno (nell’originale L’Impossible Retour), è da qualche mese negli scaffali delle nostre librerie edito dalla sua storica casa editrice italiana Voland, nella traduzione di Federica Di Lella.

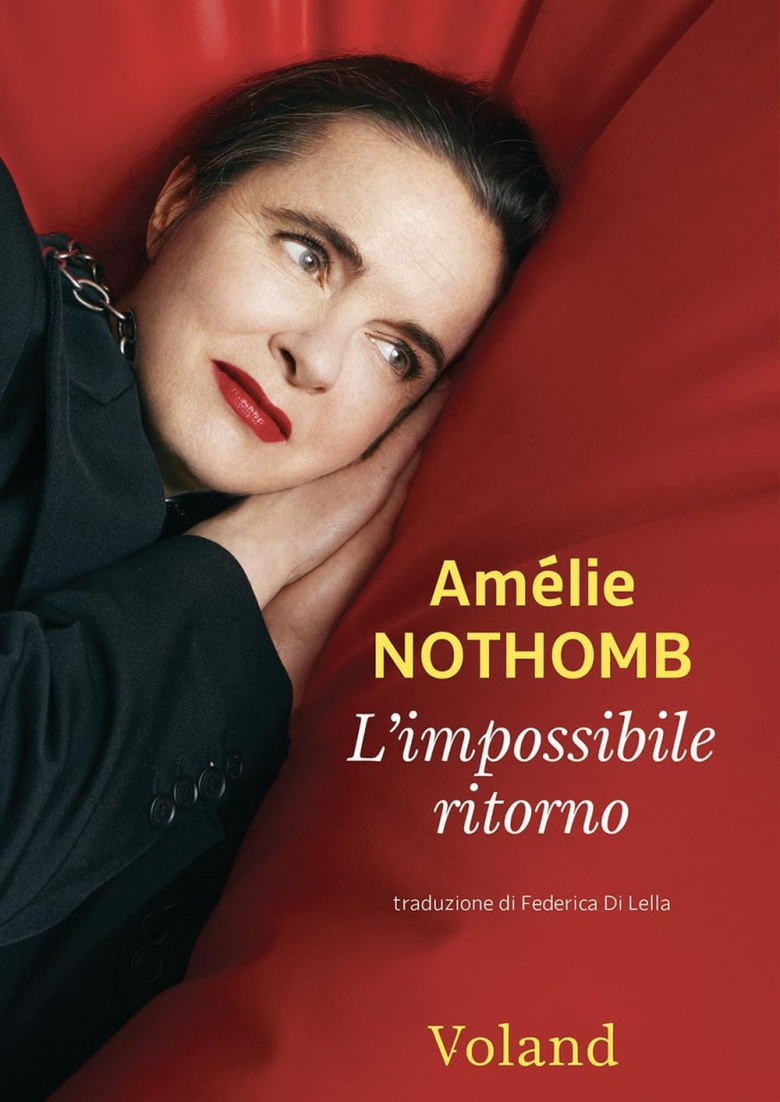

In un panorama editoriale ormai saturo e in continuo mutamento, Amélie Nothomb rappresenta un faro, uno dei pochi punti fermi: non manca mai il suo appuntamento annuale con la letteratura – e con i lettori. La singolarità di Nothomb non è ascrivibile solo alla sua prolifica carriera letteraria, coronata tra l’altro da prestigiosi riconoscimenti quali il Prix Renaudot e il Premio Strega Europeo, ma si evince dalla sua capacità di essere personaggio anche al di fuori della scrittura: è nota per i suoi ampi cappelli a cilindro, l’incarnato lunare e i grandi occhi incantati capaci di ipnotizzare, per lo stile eccentrico e le abitudini originali e sui generis (una tra tutte: rispondere rigorosamente con carta e penna alle domande dei lettori). Beve molto champagne e scrive tutti i giorni, rigorosamente alle quattro del mattino: insomma, se non esistesse Amélie Nothomb bisognerebbe inventarla, ma senza dubbio lei è la miglior creatrice di sé stessa.

I romanzi di Nothomb, tutti insieme, compongono una costellazione, un mondo onirico e celeste, che si fa specchio capovolto della realtà distorcendola per evidenziarne nevrosi, assurdità e mancanze. In questa sua ultima opera, L’impossibile ritorno, ritroviamo un concentrato di temi cari alla produzione dell’autrice: il Giappone, paese d’origine e mai dimenticato; i ricordi dell’infanzia raminga vissuta al seguito del padre diplomatico; il bilinguismo franco-giapponese («io parlo il frangiapponese», scrisse in Biografia della fame), ma anche la sua passione ossessiva, necessaria, vitale, per la letteratura. C’è inoltre un ingrediente inedito: la riflessione sul tempo e sulla memoria, in particolare sullo scarto invisibile tra tempo e memoria che si declina in queste pagine in una «nostalgia retrospettiva» che ha molto poco in comune con quella Nostalgia felice (2014), squisitamente giapponese, di cui Amélie scrisse nel 2011 dopo il suo ultimo viaggio nel Paese del Sol Levante, compiuto per realizzare un documentario sulla sua vita.

In quel libro, scritto dopo il terremoto di Fukushima, Nothomb componeva l’itinerario di un viaggio sentimentale sulle tracce della sua infanzia giapponese; già si rilevava un cambio di impostazione significativo rispetto alle avventure narrate in chiave tragicomica di Stupori e tremori e Né di Eva né di Adamo, ma comunque trionfava la rasserenante filosofia orientale che intuiva nella «nostalgia» un sentimento positivo e dolce, in qualche maniera consolatorio. I giapponesi hanno una parola precisa per esprimere questa sensazione: «Natsukashii», in italiano è intraducibile ma si può esprimere attraverso l’idea di un “ricordo felice” rievocato improvvisamente dalla memoria.

In L’impossibile ritorno, invece, l’autrice descrive sin dalle prime pagine la propria nostalgia in senso occidentale come «malattia inguaribile». Capiamo che è anche a causa di questo sradicamento, vissuto suo malgrado quando aveva appena cinque anni, che Amélie Nothomb è diventata scrittrice: lasciare il Giappone da bambina a causa del lavoro del padre per lei significò «non avere più un proprio luogo nel mondo». Il fatto di «sentirsi straniera» si declina quindi in una forma di nomadismo esistenziale che è potenzialità assoluta, immaginativa e, infine, arte narrativa; una caratteristica comune a molti scrittori. La ferita incurabile di Nothomb, l’origine della sua scrittura, è inscritta in questa partenza radicale che ha reso «ogni ritorno impossibile», poiché si ritorna sempre mutati, cambiati, diversi. L’impossibile ritorno del titolo è di fatto un ribaltamento in chiave antitetica dell’Eterno ritorno di Nietzsche, che l’autrice interpreta ironicamente in senso letterale:

«Noi che abbiamo perduto un luogo amato e abbiamo cercato di ritrovarlo, per scoprire l’impossibilità del ritorno».

Non è la prima volta che la scrittrice gioca, con la sua inconfondibile verve, a ribaltare le sentenze nietzschiane: lo aveva già fatto in Biografia della fame, libro autobiografico pubblicato nel 2004, quando ironizzava sul concetto di «Super uomo», tramutandolo in una bulimica fame di vita:

«Se Nietszche parla di super uomo, io mi sento autorizzata a parlare di super fame».

Nella definizione di «super fame» Nothomb traduceva filosoficamente sé stessa: «La fame sono io», scriveva in quel libro in cui per la prima volta si metteva a nudo, parlando dei disturbi alimentari di cui aveva sofferto da adolescente. La fame era desiderio di riempire un vuoto, ma anche di essere vista, di sapere e di conoscere; la fame era, forse, la sofferenza scaturita da quell’esistenza raminga, senza coordinate, il tentativo di rimarginare la ferita invisibile dello sradicamento. L’unica vera patria di Amélie Nothomb, ora lo sappiamo, è la scrittura: non c’è altro rifugio per chi, come lei, ha la certezza di non avere una propria casa nel mondo. Lasciare il Giappone è stato il trauma originario che l’ha segnata per sempre, come analizza e tenta di risemantizzare in questa sua ultima opera, L’impossibile ritorno, la cui chiave di lettura è più psicologica che romanzesca.

«Pensavo di essere più orientale che occidentale» osserva Amélie nelle prime pagine rievocando la propria infanzia, salvo poi opporre la sentenza più ardua «scoprii che in Giappone non potevo vivere», ovvero rievocare l’abbandono, stavolta volontario, cui la costrinse l’età adulta. Il secondo “trauma giapponese” fu rievocato da Nothomb nelle tragicomiche peripezie narrate in Stupori e tremori (1999) in cui raccontava la propria drammatica esperienza lavorativa presso la multinazionale Yumimoto. Vessata dalla sua superiore, l’algida e inflessibile Fubuki, oppressa e dequalificata da una cultura professionale che non considerava l’individuo ma solo il sistema, alla scadenza del contratto Amélie, ventitreenne, lasciava il Giappone e tornava in Belgio – era la sua partenza ultima, definitiva. Da quel momento sarebbe iniziata la sua seconda vita, la vita da scrittrice, che in qualche maniera si poneva come un risarcimento della prima, ovvero l’esistenza giapponese mancata. Un susseguirsi di cause-conseguenze che Nothomb esprime bene e analizza con dovizia in L’impossibile ritorno:

«Se non avessi mai subìto il trauma di Tokyo, non avrei mai tentato di pubblicare».

Ecco, dunque, come nasce una scrittrice: non esiste letteratura senza una ferita, che nel caso di Amélie Nothomb assume le sembianze della «nostalgia inguaribile» per la patria originaria perduta e mai più ritrovata. Il Giappone rappresenta la perpetua fuga immaginativa dell’autrice, un altrove che si manifesta anche attraverso il linguaggio e l’insistenza voluta sul duplice significato delle parole: il concetto di «vuoto» in Oriente, osserva a un certo punto l’autrice, non ha la stessa valenza che in Occidente perché «qui il vuoto è meraviglia, quello cui si aspira». Lei stessa appare in bilico tra due mondi: l’insostenibile leggerezza del Giappone e la gravità, dolente e un po’ cinica, del mondo occidentale. La sua sensazione di non-appartenenza tuttavia la spinge, inevitabilmente, verso la ricerca di quell’assoluto sperimentato nell’infanzia.

L’astrattezza e i voli pirotecnici dei romanzi di Nothomb – spesso favolosi al limite dell’orrorifico, come Barbablù, a volte feroce satira del contemporaneo, come Acido Solforico – sono probabilmente riconducibili a questo continuo e inesausto tentativo di riscrivere la realtà. L’ossessione letteraria dell’autrice belga e la sua implacabile routine di scrittura quotidiana sono in qualche maniera spiegati in L’impossibile ritorno, che non è il semplice resoconto di un viaggio ma soprattutto un “manifesto letterario” in cui Amélie (il cui vero nome è Fabienne-Claire) spiega come è diventata Amélie Nothomb.

«I soli momenti in cui non dubito della mia esistenza sono quelli in cui leggo».

L’arco narrativo del romanzo si apre in maniera lineare, come la descrizione di un pellegrinaggio in Giappone, compiuto nel 2023, sulle orme del padre da poco scomparso. Da subito, però, l’elemento psicoanalitico appare preponderante: Amélie infatti non vuole partire e lasciare Parigi, a convincerla sarà l’amica e compagna di viaggio, la fotografa Pep Beni, che però a una lettura più attenta sembra essere un’altra proiezione di lei stessa.

Come nelle sue precedenti opere, Nothomb riesce a coniugare la leggerezza e la scorrevolezza della scrittura alla profondità dei temi trattati. In queste pagine assistiamo a un’abolizione del tempo («il tempo non esiste»), inteso in senso canonico come presente-passato-futuro e a un trionfo della memoria: a Kyoto Amélie torna a identificarsi con la bambina che è stata, ormai «insediata nel profondo di me stessa».

Gli spostamenti geografici sulla mappa topografica del Giappone accompagnano quelli temporali: non a caso, una volta giunta a Tokyo, l’autrice decide di rileggere Controcorrente di Joris-Larl Huysmans, lettura capitale dei suoi diciotto anni, scoprendo con sorpresa di ritrovare le stesse sensazioni di allora e, al contempo, di scoprirne di diverse. Il capolavoro decadente di Huysmans, pubblicato per la prima volta nel 1884, diventa specchio riflesso della concezione letteraria di Nothomb: nel libro, considerato anticipatorio dell’inquietudine novecentesca, un uomo rifiuta la mediocrità del reale e decide di rifugiarsi in una clausura volontaria fatta di sogni, immaginazione, allucinazioni vertiginose e persino orrorifiche. Nel corso della narrazione di Huysmans, volutamente priva di dialoghi, emergono stravaganze, inquietudini, deliri e anche l’accurata costruzione di un apparato metaletterario.

Libro chiama libro: in L’impossibile ritorno Amélie confessa di non aspettare altro che l’occasione di immergersi nuovamente nelle pagine di Huysmans, che legge fino a tarda notte. Il vero viaggio, in definitiva, sembra essere quello letterario: con il pretesto consueto di parlare del Giappone, Amélie Nothomb in realtà ci sta parlando, ancora una volta, di sé stessa.

«Lotto contro angosce metafisiche di un’assurdità senza limiti».

L’ultimo romanzo di Nothomb è popolato di fantasmi e di presenze-assenze: non ci sono veri e propri incontri con persone reali, a parte Pep e l’amica Alice, ma il costante tentativo di riappropriarsi del passato: «Continuo a esplorare il mio passato, incastonato nel tempio». Dopo l’acclamato Primo sangue (2021), l’autrice belga cerca di nuovo di sanare il lutto per la morte del padre sovrapponendo il proprio sguardo a quello paterno mentre osserva un monumento («Era il tempio preferito di mio padre»), le proprie parole alle sue parole («Avevo ereditato la diplomazia di mio padre»), interrogandolo e interrogandosi:

«Papà, qual è il nostro problema? Perché me l’hai trasmesso?».

Sebbene non manchino gli intermezzi bizzarri e gli episodi comici (memorabile la gita al tempio dei conigli) cui la narrativa di Nothomb ci ha abituato, in questo romanzo la vena sentimentale appare preponderante, confermando una nuova tendenza stilistica intimistica che negli ultimi anni l’autrice belga ha potenziato, come dimostra anche il precedente libro Psicopompo (2024) nel quale veniva trattata tanto l’infanzia nomade quanto la violenza sessuale subìta in Bangladesh all’età di dodici anni e, di nuovo, il dramma della morte del padre, Patrick Nothomb, scomparso durante la pandemia.

«Il mio talento è la mia mancanza» confessa Amélie nelle pagine finali di L’impossibile ritorno, rimarcando come per lei ogni partenza dal Giappone sia un fallimento e, al contempo, quanto questa mancata adesione tra “vita sognata” e “vita vera” nutra la sua scrittura. Proprio lei che ci aveva abituato all’ironia e alla leggerezza calviniana di «planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore», in questo ultimo libro ci pone di fronte alla schiacciante verità della «nostalgia come espressione di un fallimento, di una perdita» che nessun kensho o illuminazione orientale riesce a sanare.

Colpisce come la scrittura di Amélie Nothomb, negli ultimi anni, sia diventata sempre più memoriale e psicoanalitica: l’autobiografismo è infatti di libro in libro più evidente, l’analisi del sé ha un connotato meno favolistico e fantastico e si distacca dall’ironia sfacciatamente smaccata e vitale degli esordi e dai dialoghi pirotecnici di libri come Igiene dell’assassino e Cosmetica del nemico, che presentavano inoltre un forte sottotesto filosofico di stampo platonico.

Leggere l’opera omnia di un’autrice significa anche vederla crescere (e invecchiare) tra le righe della sua scrittura – e se c’è una certezza che la letteratura di Nothomb insegna è che «l’età adulta è un’impostura», ma per fortuna lei, nonostante tutto, riesce a mantenere viva in sé la bambina che è stata, proprio grazie a quella nostalgia che è la sua «malattia incurabile», ma anche la sua inconfondibile firma.

In copertina, Henry Wolf, Robert Frederick Blum, Japanese Girl (The Musmee), 1891, photomechanical wood engraving on paper, image/ 7 3⁄8 x 5 in. (18.7 x 12.6 cm), Smithsonian American Art Museum.