Del Giudice, letteratura che fa mondi

Il mondo che ha fatto/1: l’uomo

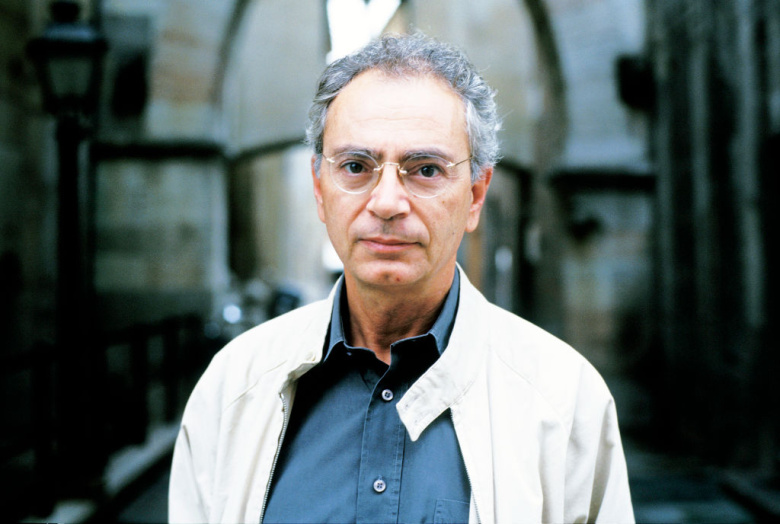

Nel primo romanzo che ha pubblicato, Lo stadio di Wimbledon, Daniele Del Giudice si concentra su un uomo che segue le tracce di uno scrittore che non scrive: uno scrittore che segna, a suo modo, molta letteratura del Novecento, ma rimanendo invisibile. In un romanzo successivo, Atlante occidentale, lo scrittore Ira Epstein è attratto e sedotto dalla tentazione di abbandonare la scrittura. Nei suoi libri scriveva il minimo delle note biobibliografiche per tutelare la sua riservatezza. Raramente si concedeva alla televisione, nonostante fosse un uomo straordinariamente generoso, attento, empatico. Eppure scomparire era la sua ossessione, il motore immobile della sua scrittura, la stessa che muoveva, secondo Blanchot, la scrittura di un autore che amava: Franz Kafka.

Forse per questo Roberto Ferrucci intitola il libro che gli dedica assegnandogli il ruolo di amico, di maestro, di grande scrittore Il mondo che ha fatto: perché forse è bene che di lui resti proprio questo, un cosmo che ha creato con le parole e con l’immaginazione, perché forse questo sarebbe piaciuto a lui stesso. Certo, sarebbe parso strano a un autore e a un uomo come lui diventare il protagonista di un libro, vedersi lì a ogni pagina, con le sue parole, i suoi gesti, la sua generosità e la sua reticenza. Ne sarebbe stato commosso, forse, come tutti, commosso da quell’amico che aveva conosciuto tanti anni prima quando era solo un ragazzo che voleva scrivere una tesi di laurea su quel giovane scrittore, e che oggi gli concede pagine e pagine di ammirazione e rispetto. Ma ne sarebbe stato forse anche imbarazzato: «Io non credo né agli scrittori in prima linea né agli scrittori che dissipano lacrime sulle prime pagine dei quotidiani», dice in un’intervista da Zagabria, durante la guerra in ex-Jugoslavia. E oggi noi viviamo nel tempo degli scrittori in prima linea e degli scrittori che dissipano lacrime, e lui, forse, ne sarebbe stato disturbato.

In un articolo su Italo Calvino riportato in questo libro, Del Giudice scrive: «La sua non era una biografia movimentata né eroica», e chiosa Ferrucci: «L’ultima parte del suo saggio, potrebbe oggi essere letta in chiave autobiografica, sostituendo – ma solo in questo caso, solo per questa volta – il nome di Calvino con il suo». Chi avrebbe potuto pensare che un uomo riservato, con una biografia semplice, sarebbe diventato il protagonista di un corposo libro, sia pure di un amico? Tanto più dopo essere stato già al centro, nel 2021, di un libro diversissimo di Pierpaolo Vettori, Un uomo sottile, vincitore del Premio Neri Pozza.

Viene in mente uno scrittore che espose alla letteratura la propria vita, il triestino Umberto Saba (e Trieste è importante in questo libro, fino alle ultime pagine), che parlò per se stesso di «una vita, povera (relativamente) di avvenimenti esterni; ricca, a volte fino alla spasimo, di moti e di risonanze interne». Eppure, anche rispetto a quelle risonanze interne, Del Giudice era pudico, nella spaventosa e salvifica consapevolezza che nella scrittura «Si è soli, dopo le chiacchiere, le discussioni, gli incontri, le letture. Si è soli e fa fatica. È stato sempre un mio vanto: sì va bene, gli altri sono disposti a seguirti nel parlare, nell’incontrarsi, nel perdere tempo. Quanti poi, però, si sanno mettere davanti alla tastiera ed “esprimere”? […] Si è soli. Fa fatica e fa paura. Si prende tempo». E quella solitudine – la solitudine di tutti gli uomini e la solitudine di chi conosce la fatica di esprimere – è inscalfibile e va tutelata, anche con gli amici più prossimi: «A volte spariva. Non si trattava di viaggi o di vacanze. Spariva e basta, per settimane, anche per mesi».

Roberto Ferrucci era uno di quegli amici più prossimi, lo diventò col tempo, e col tempo divenne da un ragazzo impacciato che vuole conoscere l’oggetto della propria tesi, a un appassionato bibliofilo dello scrittore, fino a, più semplicemente, un amico con cui condividere aperitivi e scherzi tra le calli di Venezia. È questo l’oggetto di questo libro: quest’uomo solo, evanescente, con una vita normale. E un profondo conoscitore dell’opera e della biografia di quest’uomo non può non sapere che il rischio più grande è di farne un eroe buono, spinti dall’ammirazione o magari soltanto dall’affetto: ma Del Giudice non era né un eroe romantico né un antieroe decadente come spesso si è portati a pensare i grandi scrittori della storia letteraria, dimenticando che per lo più c’è una vita di gesti quotidiani, di attimi qualsiasi che sfuggono nel tempo. Così Ferrucci sottrae e racconta qualcosa di assai simile a una navigazione attorno a un’assenza, un vuoto, di chi era stato una presenza quasi sottintesa, un presente quotidiano destinato a dissiparsi.

Sono più le occasioni perse che le occasioni vissute: la speranza di vederlo arrivare alla discussione della laurea dove non andrà, la preparazione insieme per il famoso concerto dei Pink Floyd del 1989 al quale all’ultimo rinuncerà, il tentativo di accompagnarlo a incontrare Wim Wenders che non si realizza, l’atteso volo aereo in compagnia di Enrico Ghezzi in cui Ferrucci resta a terra a riprendere. E d’altra parte ci sono i momenti di cui Del Giudice è effettivamente l’artefice sommerso, ma in cui, ancora una volta, non c’è: il sopralluogo a Wimbledon per la realizzazione del film di Mathieu Amalric, l’intervista a Agotha Kristof, le esperienze a Tele Capodistria anche in tempo di guerra.

E poi c’è quel «non ricordo», forse la frase ripetuta più volte nel libro: non ricordo cosa ha detto, non ricordo cosa ha fatto, non ricordo se eravamo in un posto particolare. Ferrucci cerca di trovare nella memoria una frase indimenticabile, magari un coup de théâtre per dare spessore alla narrazione, oppure semplicemente un insegnamento di vita, una frase indelebile, ma non la trova, e rifiuta di inventarla. Eppure in qualche modo quel «non ricordo» è una frase rassicurante, una frase che dà il senso di un presente vissuto, sfuggente, irripetibile, ma innegabilmente vero, vissuto come tale, con la quotidianità e dimestichezza di un’amicizia tra due persone e non tra due personaggi: e quell’amicizia è fatta di un presente che svanisce non di gesti maiuscoli e teatrali, in fondo l’amicizia è così, e sarebbe piaciuta a Daniele Del Giudice.

Così, anche la forma del libro è rassicurante: capitoli tematici spesso con strutture analoghe – apertura di un tema, digressione, chiusura –, una scrittura elegante che procede a ondate e risacche. Così possono resistere all’impatto emotivo anche i capitoli che si intitolano, parafrasando con una certa amara ironia l’eroico Hemingway, Di là dall’acqua, oltre gli alberi, in cui si racconta del lento e inesorabile decadimento di Daniele, colpito da una lunga malattia neurogenerativa. Proprio questo stile, questa forma rassicurante rende tollerabile anche il racconto del progressivo spegnersi delle parole, della luce, della vita, che altrimenti sarebbe parso troppo impudico.

Ma allora oltre questa rappresentazione di una presenza sfuggente, irraggiungibile perché declinata nella solitudine e nella scomparsa, resta Il mondo che ha fatto, restano le sue parole che questo libro cita ampiamente, discute, fa reagire, con la competenza di chi conosce tutto ciò che l’amico ha scritto e ne può ricostruire una mappa.

Il mondo che ha fatto/2: la letteratura

Secondo gli ultimi dati dell’Associazione Italiana Editori, tra i libri pubblicati in Italia e classificati in un genere relativamente circoscritto (si esclude quindi la categoria generica di «romanzi letterari»), i libri più venduti rientrano nel gruppo «biografie, memoir, storie vere», con ben 3.332 titoli (circa tre volte più del vituperato fantasy, spesso accusato di invadere le nostre librerie).

Il mondo che ha fatto rientra chiaramente in questa categoria e ne rispecchia alcune delle caratteristiche principali. Come molti di questi libri nasce da un’esigenza privata, da un bisogno di affrontare un trauma, che spesso, anche in libri di ottima qualità, è la perdita di una persona cara, altre volte la scoperta di una malattia, e da lì vanno a ritroso a ricostruire la memoria di un passato non più recuperabile. Come in altri casi di apprezzati libri recenti – si pensi a Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini o a Invernale di Dario Voltolini – le persone perdute sono la madre e il padre, qui è una sorta di padre – o forse di fratello maggiore – elettivo. Che, in più, è anche uno scrittore, di cui il libro dovrà dare conto. Così si alternano le pagine narrative – divertenti come nel caso nell’incontro con Antonio Tabucchi o drammatiche nell’affacciarsi dei segni della malattia – con quelle saggistiche nelle quali è la scrittura il centro del discorso, sulla quale si ragiona e che si riprende e si cita molto nelle pagine in corsivo. Per chi ama la scrittura di Del Giudice è sempre un piacere rileggerlo, per gli altri può essere il viatico di una scoperta che segna. Infine c’è la parte documentale che chiude il libro con alcune fotografie dello scrittore che vengono commentate nelle pagine precedenti.

Insomma questo libro di Ferrucci è molto rappresentativo di un’epoca letteraria: e questo non è un giudizio di merito, è piuttosto una presa di coscienza necessaria per comprendere la distanza che separa la narrativa di oggi da quella che faceva Del Giudice. Una distanza che può essere racchiusa in una sola espressione: Il mondo che ha fatto.

Lo si racconta subito, nel primo capitolo del libro: Del Giudice sta già scivolando verso la malattia, e decide di affidare molte delle sue carte alle mani premurose di Roberto Ferrucci. Riesce ancora a gestire la sua vita, a ordinare i suoi pensieri, ma sempre più a fatica: e a fatica trova le parole giuste, lui che aveva saputo sempre cesellarle con maestria, sono sempre più le pause, gli smarrimenti, ma questo comporta che le poche parole che restano si riempiano di un significato prezioso. E allora, quando offre quelle carte all’amico, che ormai ne può fare forse migliore uso di lui, dirà solo: È il mondo che ho fatto, quello.

È una frase che resta, e che giustamente Ferrucci mette a titolo di tutto questo libro. Pensare che in tutta la sua vita, lo scrittore – che ha pubblicato poco, meditando sempre sull’opportunità e la precisione di ogni singola parola – abbia fatto, cioè costruito, edificato, un intero mondo che prima non esisteva, un mondo parallelo al nostro e poi lo affidi a una persona cara, è una delle forti emozioni che attraversano il libro. Il mondo che ha fatto, un mondo di carta, di coni di luci e di ombre scurissime, di personaggi inventati, di luoghi, di oggetti, di relazioni e sentimenti, che non esistevano, paralleli ma diversi dalla realtà che ci circonda, un mondo che si apre, si allarga, conquista spazi ignoti.

Quando parla di Calvino, confessa: «comunque la letteratura che a me piace è fatta di storie, e anche di sentimenti, di avventura». Mentre in riferimento a Tabucchi scrive: «Si è scoperto ormai che nella figurazione delle cose popolari serve più la letteratura fantastica che non quella del realismo nuovo. […] Dall’apertura di un circuito diretto tra reale e immaginario nascono le figure del racconto». «Ormai», scrive Del Giudice, pensando a una conquista nuova, quella del superamento del realismo, l’apertura all’immaginazione che vada oltre il reale. Solo pensando alla letteratura in questo modo, come frutto di immaginazione – certo non sterile, non slegata dalla realtà – si può pensare ai suoi esiti come a un mondo alternativo riedificato.

Molte volte in questo libro si ripete quanto sia importante continuare a leggere oggi uno scrittore come Daniele Del Giudice: e lo è, perché oramai deve essere riconosciuto come un classico della nostra letteratura. Ma deve essere riletto anche per capire la distanza tra la sua letteratura che faceva mondi e molta letteratura dei nostri anni che descrive il mondo e la realtà. «È il mondo che ho fatto, quello»: quanti degli autori dei 3332 memoir pubblicati in un anno potrebbero dire una frase del genere, semplice ma assoluta nel suo significato? Non è un giudizio di merito, è la percezione di qualcosa che cambia, che sfuma, e ricordare Del Giudice non è solo ripercorrere la storia di un’amicizia, è guardare un’epoca letteraria che è già diventata alternativa rispetto alla nostra, interrogarsi sul nostro presente e chiederci che cosa abbiamo perso e cosa guadagnato da allora.

Leggi anche:

Alessandro Cinquegrani | Il narrare di Daniele Del Giudice

Riccardo Giacconi | Daniele Del Giudice: Sono uno scrittore senza target

Alessandro Cinquegrani | Daniele Del Giudice: quando ti perdi nel vuoto

Corrado Bologna | Daniele Del Giudice e la polvere del mondo