Amelia Rosselli a frammenti

1.Via del Corallo, 25

L’ultima immagine di lei, nel maggio del novantacinque a Roma, dove – invitata da Dacia Maraini nella Casa Moravia da lei diretta – ero andata a presentare la mia prima narrazione in prosa, Correva l’anno 1698 e nella città avvenne il fatto memorabile.

Sapevo che Amelia stava male, che aveva difficoltà a camminare, e non l’aspettavo; ma si era fatta accompagnare ed era lì, tra il pubblico.

Mi invitò a mangiare insieme a lei, il giorno dopo a casa sua, in Via del Corallo; un vicolo piuttosto stretto, il cui nome la prima volta collegai ovviamente ad amuleti e fondali marini; che a lei invece richiamava i bassorilievi dei cori lignei delle chiese, ma talvolta anche la criniera di un cavallo, aggiunse ilare davanti alla mia aria sorpresa. Forse erano le rifrazioni consonantiche del termine corallo ad accendere quella strana associazione di immagini, mi dissi; come nella poesia anche nella vita per Amelia il senso e l’intelligenza di ogni parola traboccavano dalla pura formulazione sillabica e dalla sua abituale funzione d’uso.

Mi faceva molto piacere quell’invito; un’abitudine – da lei o in trattoria – quando ci incontravamo a Roma, ma le dissi che non c’era bisogno: stava visibilmente male. Insistette.

A domani, fu il saluto.

Mangiammo nella piccola cucina i cibi precotti e riscaldati, ma era molto, molto affaticata, credo fosse stato un grandissimo sforzo per lei preoccuparsi di ordinare e far arrivare a casa il cibo, aspettarmi, ma voleva accogliermi nel modo migliore che poteva.

Passammo nell’altra stanza – dove dormiva e lavorava – e siamo rimaste per un po’ a parlare appoggiate alla finestra; dava in un cortile interno da dove risaliva la grandissima chioma di un albero. Commentammo il fatto – un ricordo terribile che torna sempre insieme a lei – che anche a volersi buttare, non era facile oltrepassare quella chioma e raggiungere l’invisibile lastricato. Poi mi indicò, con una sorta di mestizia il lontano profilo della cupola di una chiesa che si stagliava, nitido ed emergente, al di là e al di sopra del chiuso perimetro dei palazzi.

Era stanchissima. Si sdraiò sul letto, esausta.

“Adesso non mi lasciano più camminare. Non mi lasciano più nemmeno scrivere" si scusò.

Accanto un libro, i tranquillanti, l’accendino, le sigarette.

2. Le “noie “

Erano le sue inseparabili compagne – le sigarette – dovunque andasse.

Fumava anche coricata, a letto, socchiudendo gli occhi, mentre la cenere cadeva da ogni parte e la cicca penzolava pericolosamente tra le sue dita; e io in profonda ansia, quando, mia ospite, andava nella sua stanza a riposare. Ma doveva esserci in lei un vigile dio della sopravvivenza che la proteggeva da sé stessa: mai niente, nemmeno una piccola bruciatura nel lenzuolo.

Forse furono proprio le avvolgenti spire del nostro accanito fumare a fare scattare un’immediata confidenza tra noi quando, all’inizio del 1980, ci siamo conosciute in modo più ravvicinato, rispetto alla frettolosa presentazione di alcuni mesi prima in occasione di una lettura romana.

Era stato il poeta Dario Bellezza, con cui lo scrittore Sebastiano Addamo ed io ci eravamo incontrati, a portarci in un’osteria vicino Campo dei Fiori. E insieme a lui, imprevista, Amelia Rosselli.

Un doppio privilegio per me – politico e poetico – trovarmi fianco a fianco con la figlia del martire antifascista Carlo Rosselli, e con la straordinaria poeta – non amava essere definita poetessa – di Variazioni belliche e Documento; da poco su indicazione di Sebastiano, il mio maestro, li avevo letti, restando espressivamente folgorata dalla potenza ctonia di quella poesia. Dove, però, nonostante il sovrapporsi di significati, affiorava sempre il senso di un istante mentale privilegiato: un’emozione sotterranea, che premeva sotto il linguaggio per uscire dalla cecità, isolarsi, emergere dal magma. Farsi verità conoscitivamente altra.

Quasi addossate l’una all’altra nella strettissima panca, iniziammo a parlare fittamente di poesia e di politica – argomenti anche successivamente dominanti nelle nostre conversazioni – mentre con molta naturalezza dalla politica il suo discorso scivolava nelle noie.

Era molto convincente, e ci misi perciò tempo a rendermi conto delle sue ossessioni persecutorie: le noie appunto; così Amelia le definiva, con una noncuranza espressiva totalmente in conflitto con la profonda sofferenza che le generava.

Lontanissime sia dal tedio esistenziale dello spleen baudelairiano, sia dalla nobiltà di sentire della noia leopardiana, le sue noie avevano il volto terrifico delle dittature e dei genocidi della storia del Novecento: dei mandanti di morte fascisti, che nel 1937 avevano assassinato il padre e lo zio; e della fuga tre anni dopo – sette bambini e tre donne – dalla Francia all’Inghilterra agli Stati Uniti, mentre in Europa insieme alla guerra dilagava il nazismo. E per Amelia, bambina, la necessità di acquisire i codici linguistici e culturali della nazione in cui approdava per poter comunicare; bene preziosissimo, e poi nodo problematico della sua vita e della sua scrittura.

Da qui lo spaesamento linguistico, “la via che conduce non so dove” di un perpetuo esilio, sentendo la confusione delle lingue scoppiare come un incendio – come scriveva Hölderlin, il poeta della bellezza e dell’armonia, che, recluso tra i suoi fantasmi, traslocava nel secolo barocco, dal Seicento con l’identità di Scardanelli firmando le sue poesie.

3. La metrica dell’anima

Ritornata in Italia, Amelia Rosselli scelse l’italiano come lingua della poesia, continuando però ad oscillare – da un testo all’altro, e a volte all’interno dello stesso testo – nel trilinguismo della sua traumatica esperienza di vita, che come una forza sismica scardina grammatica, ortografia, possibilità metaforiche.

Un’inedita metrica dell’anima sfuma e calamita significati con lievitazioni fonetiche, alterazioni lessicali, ardite proliferazioni di senso di un molteplice connettersi e aggrumarsi del plurale del mondo e dei suoi linguaggi. A seconda dell’emozione, le seduzioni foniche, il capriccio dell’immaginario, un rapporto continuamente intercambiabile divarica e rinvia l’uno nell’altro significante e significato, urgenza di comunicazione e sibillinità metaforica; e, sul piano strettamente stilistico, sintassi e struttura regolari, quasi classiche, e un’ardita sperimentazione linguistica. Tuttavia Amelia ripercorre sempre caparbiamente il tragitto dentro/fuori: un’inesausta rincorsa tra vissuto e parola, interrogandone stratificazioni emotive e memoria sonora; da qui il costitutivo implodere – nella sua poesia – della sostanza polimorfica della vita nella forma in ogni caso definitoria e definitiva della scrittura.

Sovvertita ogni rappresentazione univoca del reale, il mondo rivela la sostanza incoerente e disordinata sotto la geometria dell’apparire, mentre – perduta ogni certezza – sentimenti, oggetti, persone, esprimono inedite possibilità di connessione, di cui spesso oscuro resta il senso. A volte è la carica d’orrore nascosta nel quotidiano ad affiorare, con la stessa evidenza allucinata con cui, negli incubi, particolari usuali e banali si caricano di terrore e spavento (questi versi, ad esempio: “Lo fucilarono mentre beveva e/ non aveva guanti. Risse e persecuzione/ troppo tardi agli occhi degli altri si salvò”); a volte, invece, nella densità metaforica tra enigma e illuminazione della sua testualità si aprono repentine folgorazioni di senso, con un’essenzialità e una trasparenza lirica da frammento greco – “…guarda il moto del cuore/ farsi tufo, e le pietre appuntare,/ sfinirsi/ al flutto” scrive in Documento – come se una verità nuova nascendo dal centro stesso della gioia si dilatasse in pienezza d’esserci “forse l’aria scrive di magie, distensioni, caratteri che urgono d’amore. / Verità che rinasci che insperato tumore/ è questo che m’assale con te correndo, per vie tumultuose?”

E per l’assoluta transitività senza soluzione di continuità – nella scrittura e nella vita – tra disagio ed estrema lucidità intellettuale, disincantata ironia e passione espressiva, sofferenza interiore e respiro profondo del mondo, a volte diventava improvvisamente gaia – Amelia – come nella gelida primavera dell’ottantuno, a Palermo dove dal 1979 per due anni ho vissuto.

4. I frutteti dell’infanzia

Nessuna noia in quell’occasione; serena, come pacificata con sé stessa fin dal viaggio per portarla da Catania, dove ero andata a prenderla, a Palermo, attraversando l’autostrada e costeggiando le Madonie.

Era già buio, nevicava, i fiocchi ballavano pericolosamente davanti al cruscotto e ai nostri occhi – e io guidavo quasi alla cieca – ma Amelia era allegramente eccitata da quel bianco e dalla mia guida; da allora restò sempre convinta che io fossi una provetta guidatrice!

Nonostante conoscesse tanti intellettuali (certamente quelli palermitani della neo-avanguardia del gruppo ’63: Testa, Perriera, ecc.), non volle vedere nessuno, né partecipare a letture.

Furono giorni di intense conversazioni, parlando di libri e di destini generali – ma anche di vita: della sua, della mia – spesso sedute in cucina ed entrambe fumando furiosamente; ma lei riusciva a battermi: una sigaretta dopo l’altra, accesa con la precedente.

Abitavo in una casa vicina a un fastoso mercato di frutta, verdura, pesce, carne cruda e bollita, ogni possibile alimento, e bancarelle con svariati oggetti: quello del Capo, insieme alla Vucciria e a Ballarò, uno dei tre mercati arabi palermitani. A lei piaceva andarci da sola: occhiali, borsa – sempre mal chiusa – e la sua aria dinoccolata e fragile. Io, se non ero a scuola, restavo a casa ad aspettarla: sempre ansiosamente, temendo che la derubassero, che distrattissima com’era perdesse borsellino, chiavi, soldi. Così maldestra – pensavo allarmata man mano che passavano i minuti – può darsi che non trovi più la strada, che l'abbiano scippata. E invece no.

Un passo sicuro, un battere allegro e perentorio alla porta: le guance, la mente, gli occhi accesi da aromi, suoni, colori del suo svagato andare in mezzo al sontuoso di quei colori, di quegli odori, al ritmo gutturale dei richiami dei venditori.

Stranamente non le è mai successo niente, benché intrattenesse – lei, riservatissima– estemporanei conversari con venditori e passanti.

E mentre ci davamo da fare per il pranzo, o per la cena – di stretta sopravvivenza: entrambe senza alcuna specifica abilità – mi raccontava cosa aveva visto, cosa aveva fatto, cosa aveva comprato – della frutta, qualche piccolo oggetto (tipo: un limaunghie, un accendino) – benché fosse molto parsimoniosa; fino al 1992, all’ottenimento dell’assegno vitalizio della legge Bacchelli, fu infatti fortemente oppressa dall’indigenza.

Ma ricordava anche altri suoni, altri colori, altri odori: il fresco aroma dell'aria, al mattino, nei frutteti dell'infanzia – nel Maine, se non ricordo male – dove insieme a madre, fratelli, cugini, e zie, andava a raccogliere mele. Un ricordo bello, diceva, come una sensazione di fresco alle tempie.

Uno dei pochi, insieme a quello della sua amatissima nonna paterna, più degli altri suoi familiari molto presente nelle sue conversazioni; anche lei era una scrittrice, e di lei portava il nome, e grande fu il dolore quando per necessità dovette vendere una casa che le aveva lasciato in eredità.

Sempre nei giorni palermitani mi raccontò dell’angoscia per gli esami di maturità che, non riconosciuti da uno stato all’altro, era stata costretta a ripetere in varie lingue.

In seguito non è mai più ritornata a parlare di eventi del suo passato esattamente definiti nel tempo e nello spazio, perché per lei il passato – il fascismo, la guerra, la fuga, l’esilio – non era mai tale, riapparendo sempre come indelebile, allucinato, presente. Nella sua vita e nei suoi discorsi. E da qui il fastidio di alcuni che allora la evitavano, ma adesso ne celebrano la grandezza di poeta, al pari di Rimbaud, Hölderlin, Silvia Plath. E lo è.

Ma lo era anche allora, con tutto il suo disagio e il bisogno di trovare ascolto.

Un’indomabile sofferenza che tornò furiosamente ad assalirla nel settembre di quello stesso anno durante la sua visita a Caltagirone, dove nel frattempo, ero tornata a vivere, lasciando definitivamente Palermo e marito.

5. Scenari di guerra a filo d’orizzonte.

Avevo preso in affitto una piccola casa in campagna, situata su un’altura, da dove si fronteggiava l’Etna e si dominava tutta la piana di Catania, e in fondo ad essa, a filo d’orizzonte, la base militare di Sigonella; nella parte opposta verso Ragusa, a meno di trenta chilometri, Comiso, di cui in quei giorni moltissimo si parlava, dall’allora ministro degli interni essendo stata annunciata l’installazione di missili americani a testata nucleare nel suo aeroporto. Quell’estate prima venne Dario Bellezza a trovarmi, a settembre Amelia, che era sempre molto attenta agli eventi politici.

Furono forse quegli ipotetici scenari di guerra, insieme all’acceso e inevitabile discorrere di missili e atomiche, ad alimentare ancora di più la sua sofferenza: si chiudeva nella piccola stanza e gridava piangeva imprecava in tutte le lingue contro i suoi persecutori –Himmler, Goebbels, ma anche la Cia, il Sisde, la Nato, e i fascismi di ogni luogo e tempo.

Io restavo nell’altra stanza – contigua – a soffrire a mia volta per l'impotenza di non poterla raggiungere, darle aiuto.

Usciva sfiancata da quelle crisi, come una convalescente da una lunga malattia; alternava infatti al suo star male un modo tutto suo di ridere, di stare in mezzo agli altri, tanto che mio nipote Vincenzo che allora aveva sei anni, e con cui lei talvolta si intratteneva, una volta mi disse lasciandomi assolutamente stupefatta, “Zia, come è piccola Amelia!”: una sua pari, fragile nonostante l’età, l’altezza.

Non ricordo altro di quei giorni, se non il suo stare terribilmente male, le parole di mio nipote, e la poesia che scrissi, e che con le sue sole iniziali fece parte della mia seconda raccolta.

Ma Amelia non lo ha mai saputo: mi sembrava colpevole quella scrittura sul suo dolore, e quasi un’offesa il riferimento alla sua malattia.

6. Amelia legge…

Tanti gli incontri e le letture di Amelia nella Sicilia orientale durante tutto quel decennio, a volte da sola a volte insieme ad altri.

Tutte donne – ma profondamente differenti sia dal punto di vista espressivo che umano – eravamo le partecipanti a quella del 21 marzo del 1989 in un hotel catanese: Amelia Rosselli; Maria Attanasio, la scrivente; Jolanda Insana, dissacrante e appassionata come i suoi testi; e Maria Luisa Spaziani, matronale primadonna nell’interpretare il ruolo di poeta, per le sue prestazioni richiedendo perciò un alto compenso, ma continuamente in cerca di fondi e nuove iscrizioni per la gestione del Centro Montale da lei fondato.

A organizzare quella lettura un’associazione femminile, che alla fine regalò a ognuna di noi un piccolo monile d’argento.

Alte furono le rimostranze della Spaziani temendo che il dono fosse sostitutivo del cachet; e inutili le indignate rassicurazioni dell’organizzatrice: voleva essere pagata subito, seduta stante, cercando solidarietà a tale richiesta. Che non ebbe. Distaccato, ironico, ma pungente, fu il commento di Amelia, frontale e irridente quello di Jolanda: Maria Luisa ammutolita, l’organizzatrice compiaciuta.

In compenso io ebbi due monili: quello che mi avevano assegnato, e quello che Amelia si affrettò a regalarmi. Era infatti di una sobrietà assoluta, quasi noncurante nell’abbigliamento, ma naturaliter elegante, come il fratello John, a cui molto assomigliava: entrambi alti, riservati, molto inglesi nell’aspetto, e con una grande finezza interiore nel rapportarsi agli altri. Quando nell’estate di due anni prima ero andata per la prima volta a Londra, Amelia volle a tutti i costi che lo conoscessi. Andai a trovarlo a Brighton, e restammo tutto il pomeriggio a parlare della sua tormentata sorella, che in quei mesi sembrava più sollevata, quasi felice per l’antologia delle sue poesie appena uscita da Garzanti; John mostrava una tenerezza protettiva, quasi paterna verso di lei, benché di appena qualche anno più grande.

Anche a Caltagirone Amelia fece parecchie letture, una delle quali con gli utenti del Centro d ’Igiene Mentale, già in quegli anni all’avanguardia; uno dei pochi non solo in Sicilia ma in tutt’Italia con case-famiglia, appartamenti, piccole comunità terapeutiche aperte, fortemente voluto da un giovane psichiatra allievo di Basaglia, che tra le tante attività del Centro organizzava anche un premio di poesia.

Fu invitata Amelia Rosselli. Espressi al primario, che era anche un amico, la mia contrarietà, sembrandomi quasi una mancanza di rispetto quell’invito, come a dirle: poeta mentalmente disagiata per utenti disagiati; lei invece fu assai contenta. Pur assumendo farmaci e avendo subìto parecchi ricoveri, non si riteneva per nulla tale: non considerava le sue noie una patologia, ma un disgraziato destino.

A conclusione della manifestazione avvenne la sua lettura, in successione rigorosamente alfabetica con utenti e poeti locali; inutilmente chiesi che la sua performance fosse nettamente separata rispetto agli altri dicitori. Indifferente a ogni formalità, Amelia attese il suo turno insieme agli altri, la poesia non essendo per lei un ruolo da rappresentare, ma una condizione d’esserci. Nella parola, attraverso la parola.

Fu infatti la grazia struggente di straniato linguaggio e lucido intelletto dei suoi testi a fare la differenza: la drammatica energia della sua voce scura, che senza nulla concedere al pubblico generava silenzio, imponeva ascolto, condivisione emotiva, come nell’attesa di un’imminente rivelazione.

Sempre.

Anche a Castelporziano, dove, per la prima volta, a fine giugno del 1979, nello storico Festival Internazionale di Poesia, l’avevo ascoltata; tutti i poeti, italiani e stranieri, furono accolti e avvolti da grida, urla, lanci di oggetti, ortaggi, stoviglie, di tutto, dai trentamila giovani – indiani metropolitani e alternativi di ogni genere – che per tre giorni bivaccarono su quella spiaggia, nella poesia forse cercando, senza trovarla, una risposta al senso dell’esistere. Tutti contestati. Tranne Allen Ginsberg con le magnetizzanti modulazioni dei suoi mantra, e Amelia Rosselli con le vibrazioni di un dire senza orpelli che, seguendo interne sospensioni, scandiva fratture di buio tra sillaba e sillaba, crepe di silenzio tra parola e parola.

7. Amelia, Maria e il barbagianni

Approfittava di ogni occasione per restare qualche giorno a Caltagirone, coinvolta nella mia quotidianità – mia madre, i miei compagni di vita (Tano prima, Giovanni dopo), gli amici, più volte trascorrendo insieme il periodo tra Natale e Capodanno.

Quello del 1988 fu bellissimo: tanti amici a tavola la sera del trentuno in allegria di cibo e di parole; io indossavo una gonna nuova, cucita in fretta e furia da mia madre col tessuto che Amelia mi aveva portato in regalo. Molto sorprendendomi: per la prima volta non mi portava un libro, come faceva sempre – le date delle dediche di questi libri mi hanno fatto da guida cronologica in questo breve memoir –; e soprattutto per la scelta di quella stoffa, lontanissima dal rigore cromatico e decorativo del suo abbigliamento, ma pienamente rispondente al mio gusto piuttosto eccentrico e barocco. E la immaginavo – lei così refrattaria a perdere tempo ed energia in inutilità consumistiche e salottiere – andare in giro, guardare, valutare, scegliere infine quel tessuto. E tutto questo per me: ne fui molto toccata.

\Il giorno dopo (o forse quello dopo ancora) tutti insieme siamo andati a Ragusa; pioveva a dirotto ma restò incantata dalle architetture barocche di Ibla e dagli odori del ristorante tipico dove mangiammo. Era spensierata, senza angosce; stare con gli altri, ma soprattutto vedere cose nuove, la sottraeva in qualche modo a sé stessa, avendo una grande, e analitica, curiosità conoscitiva per l’ignoto del mondo.

Tante le foto di quegli anni, quasi tutte scattate da Giovanni.

E la più singolare: lei, io, e un barbagianni, che un amico ambientalista aveva trovato ferito al margine di un bosco e soccorso. Ci aveva raccontato la cosa, e andammo in campagna a vederlo.

Talvolta Amelia aveva scatti di irritata insofferenza se qualcosa, e soprattutto qualcuno, non le andava a genio, ma sempre una rispettosa considerazione verso le creature più disarmate: i bambini, gli utenti del centro mentale, e l’occhio malinconico di quel barbagianni, che tenne tra le mani, accarezzò, discorrendo sulla cattiva sorte di quegli uccelli notturni, ritenuti di malaugurio: perseguitati, catturati, uccisi, e nella lingua inglese, benché lessicalmente molto più ricca dell’italiano, addirittura ignorati; con lo stesso nome venivano identificati tutti, senza distinzione, anche nell’arte essendo simbolo di morte. Talvolta però al di là dell’intenzione dell’artista traducendo il suo opposto. E citò il ritratto di una giovane donna (defunta) di un pittore preraffaellita: stretto amorevolmente tra le sue braccia un barbagianni, che, inerme e indifeso come un bambino, invece di indicarne la morte, accendeva la vita nell’amore materno di quell’abbraccio, l’armonia della bellezza nelle sue forme.

E – rivolgendosi a Giovanni – con complice ironia concluse il suo dire, “Ci tentiamo anche noi! Scatta!”

8. Diario ottuso

Negli anni novanta venne pochissimo in Sicilia, sempre più affaticata e con difficoltà nella deambulazione; ma quando io andavo a Roma non mancavamo mai di incontrarci.

Fino a quell’ultima volta. A quell’ultimo libro, che quel giorno, prima di andare via mi regalò, Diario Ottuso.

Una dedica, una data – 24 Maggio 1995 – la grafia vacillante, impaurita.

E le parole conclusive di quel libro. Il tremendo di quelle parole.

Che non riesco a cancellare dalla mente, "E così fu luce esatta: si convinse d'aver trovato la sua dimensione vitale: il non sapere, il non vedere, il non capire”.

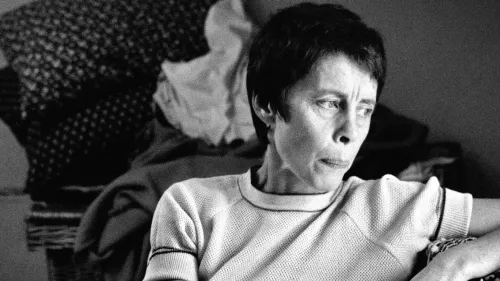

In copertina: Dino Ignani, Ritratto di Amelia Rosselli (particolare).