Stefan Zweig, scrittore di ieri e di oggi

Alla fine degli Ottanta mi è capitato di frequentare Domenico Rea a Napoli, dove lavoravo. Una sera – forse nel 1988 o 1989 – gli chiesi se pensava di scrivere un nuovo romanzo, lui con un gesto rapido, nervoso, si avvicinò alla libreria e prese La novella degli scacchi di Stefan Zweig, esclamando che dopo quel racconto non si poteva scrivere altro. Ovviamente per fortuna mentiva: nel 1992 scrisse Ninfa plebea che vinse, a pieno titolo, il Premio Strega nel 1993; morì pochi mesi dopo, nel gennaio del 1994. Da allora la lettura della novella è stata per me un punto di riferimento necessario, imprescindibile.

Zweig è stato un autore presente nelle biblioteche di ‘famiglia’ almeno fino agli anni Cinquanta. Era ammirato perfino da Mussolini, che nel 1933 gli conferì un’onorificenza che lui accettò alla condizione, approvata e praticata, che il regime liberasse il dr. Germani, condannato per aver tentato di far espatriare i figli di Matteotti, di cui era stato amico. Il duce a sorpresa esaudì la richiesta. A Romain Rolland scrisse: «A mio parere ho conquistato il più grande successo letterario della mia vita». Il gesto accrebbe la simpatia italiana nei suoi confronti. In Italia molte sue opere erano affidate alle splendide edizioni della Medusa di Mondadori, ora introvabili, mentre di recente vari suoi testi furono riproposti da Castelvecchi, difficilmente reperibili, o ‘sold out’.

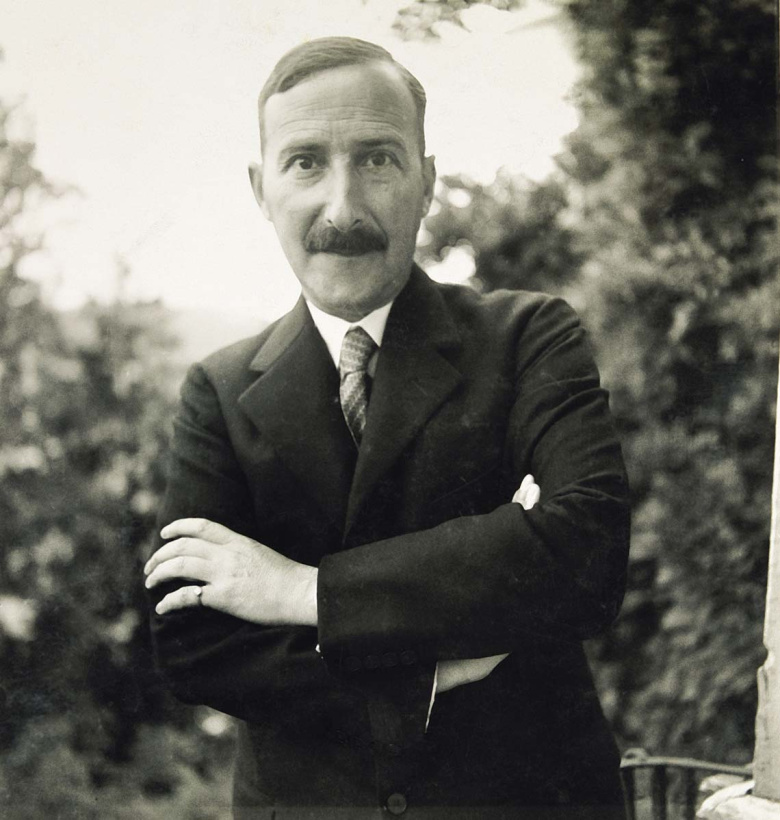

È tempo, dunque, che si ricominci a parlare, a pensare, a scrivere, di Stefan Zweig come ora avviene con la biografia di Raoul Precht, Stefan Zweig. La fine di un mondo (Ares), dopo quella di Paola Paumgardhen: Stefan Zweig. Ritratto di una vita del 2018 (Bonanno). Dello scrittore viennese viene ancora letto il suo libro più bello, Il mondo di ieri. Ricordo di un europeo (Mondadori, nella magistrale traduzione di Lavinia Mazzucchetti), pubblicato pochi mesi prima della morte, ovvero del suicidio in esilio nel 1942. Oggi Il Mondo di ieri costituisce una testimonianza lucida e drammatica dell’inizio della fine: stranamente attuale ci appare la raffigurazione di quella vigilia della Grande Guerra, quando in piena pace, già fervevano i preparativi di guerra, gli armamenti, le strategie diplomatiche e nel medesimo tempo pareva che la guerra non dovesse mai scoppiare.

C’erano le guerre coloniali, l’ultima, la più esecrata, era stata l’occupazione italiana della Libia – “Tripoli, bel suol d’amore” cantava la propaganda superficiale e immorale delle canzonette – mentre dalle colonne di l’Avanti il giovane direttore, Benito Mussolini, allora convinto socialista massimalista, con fiero piglio romagnolo, condannava il conflitto auspicando la rivoluzione proletaria. Allora gli scrittori s’incontravano, fraternizzavano gli autori francesi e tedeschi, l’avanguardia espressionista sulla scia dell’impressionismo, del simbolismo e del decadentismo era convintamente pan-europea. Vi era quella comunità alto-borghese descritta da Mann nella Montagna Incantata. Lo stesso futurismo inneggiava alla “guerra igiene del mondo”, ma il manifesto di Marinetti era apparso in francese su “Le Figaro” nel febbraio 1909 e venne subito letto e discusso da Parigi a Roma, da Berlino a Mosca, da Vienna a Zurigo. E poi successe Sarajevo, quella domenica 28 giugno 1914, con un’Europa stupita, incredula mentre in poche settimane si infransero le dighe e ci si ritrovò per le vie a inneggiare alla guerra.

Il racconto più intrigante è quello di Zweig, testimone affidabile: aveva trentatré anni e si trovava per qualche giorno di vacanza (per il ‘ponte’ dei SS. Pietro e Paolo) presso Vienna. Dall’Opera sul Ring partiva (e parte ancora oggi) un tram per le terme di Baden, dove Mozart aveva scritto l’Ave verum, Beethoven la Nona e Schnitzler l’intensa novella Giochi all’alba. In una passeggiata nella campagna di Baden, il vignaiolo gli comunica soddisfatto: «Un’estate come questa non l’abbiamo mai avuta da molto tempo. […] La gente si ricorderà di quest’estate». Appunto.

In realtà le memorie non sono un’unica lode del tempo che fu. La descrizione della repressione sessuale, della questione femminile, del miserabile rigore pedante dell’educazione, della situazione deplorevole delle università, della miseria dei più sono tra le raffigurazioni più impressionanti e critiche del ‘mondo di ieri’. Zweig ci insegna la relatività del giudizio: la ‘Belle époque’ non era poi così bella. Da quella domenica del 1914 inizia la ‘guerra europea’ almeno fino al 1945, con la distruzione dell’Europa, il tramonto dell’Occidente europeo, la dissoluzione degli imperi, lo sfacelo della cultura mitteleuropea, la diaspora degli intellettuali e degli artisti, l’inarrestabile declino dell’egemonia della cultura di lingua tedesca. Ancora oggi negli improvvisi risvegli delle pulsioni estremistiche in Austria e nei Länder, nelle regioni della Germania orientale si riaffacciano a mo’ di larve, di lemuri, le ombre del passato che Zweig aveva ben individuato. Lo scrittore, pacifista ancora nella Grande Guerra, diventa per disperazione interventista contro il terrore del Terzo Reich, convinto che vi è un limite insuperabile di fronte alla prepotenza, alle menzogne e ai soprusi senza fine dei dittatori. Un atteggiamento spirituale ancora attuale.

Nelle sue memorie sono accatastate, con eleganza viennese, le esperienze più ardenti, più contraddittorie di quell’epoca che non hanno terminato di coinvolgere il nostro tempo, come il ricordo, commosso, di Theodor Herzl, che aveva sostenuto l’inserimento del giovane Zweig nel feuilleton della mitica “Neue Freie Presse”, il giornale più importante dell’Impero austro-ungarico. Herzl lo esorta a sostenere il movimento sionista che si stava formando, ma Zweig declina l’invito perché sente la vocazione della letteratura per lui totalitaria, prioritaria: nella scelta della scrittura si realizzava la sua missione personale. La descrizione del funerale del fondatore del sionismo a Vienna il sette luglio del 1904 è un congedo carico di emozione: «Fu un corteo interminabile. D’un tratto Vienna si accorse che non era morto uno scrittore o un mediocre poeta, ma uno di quei creatori di idee quali in un paese o in un popolo si ergono vittoriosi solo ad interventi secolari». Nel 1949 la bara fu trasportata in Israele, ma già aveva un altro significato del nuovo stato, sorto su quel «dolore primordiale, quale non avevo mai visto prima d’allora. […] Potei per la prima volta rendermi conto delle passioni e delle speranze che quest’uomo, unico e solo, aveva destato nel mondo con la forza del suo pensiero».

“Con la forza del suo pensiero”: la stessa emozione Zweig l’aveva percepita nel suo primo lungo soggiorno a Berlino nella cerchia di “Die Kommenden” (Coloro che verranno) al Café a Nollendorfplatz, sorta intorno a Ludwig Jacobowski (1868-1900), una figura carismatica della scena artistica berlinese, prematuramente scomparso, e animata successivamente da Rudolf Steiner (1861-1925), allora protagonista della bohème dell’avanguardia, che stava scoprendo Nietzsche, le opere scientifiche di Goethe, intuendo una spiritualità fondata sulla vastità plurale, drammatica e intrepida dell’io. Questa suggestione convinse Zweig, una volta di nuovo a Vienna, ad avvicinarsi a Freud. Ed è solo nei confronti del fondatore della psicoanalisi che Zweig provò un sentimento di venerazione, come risulta dal toccante ricordo dell’incontro con Freud a Londra, ormai bandito da Vienna, esule, fuoriuscito, vergognosamente scacciato dalla sua patria d’elezione. Lo scrittore aveva frequentato per anni Freud, di cui aveva scritto un impegnativo saggio nella trilogia, Die Heilung durch den Geist (La guarigione attraverso lo spirito, in italiano con l’incauto titolo: L’anima che guarisce), per altro con disappunto di Freud, che non amò certo di essere avvicinato a Mesmer, lo scopritore del magnetismo animale, e persino a Mary Baker-Eddy, la fondatrice della Christian Science. Ma a Londra nel 1939 l’incontro ebbe una sua lievità commovente: «Mai ho inteso l’insostituibile attrattiva di quei lunghi colloqui con tanta riconoscenza come in quel fosco anno, l’ultimo della sua vita. Dal momento in cui si entrava nella sua vita finiva, per così dire, la stoltezza del mondo esteriore».

L’intensa frequentazione di Freud (non è escluso che Zweig abbia sperimentato un’analisi individuale) è determinante per la sua scrittura creativa più coinvolgente e matura come testimoniano le sue novelle ‘freudiane’ come Angst, Paura (Adelphi), un autentico capolavoro sulla scia di Schnitzler, o Notte fantastica (Adelphi), nella cui eleganza si avverte la stessa atmosfera stilistica di Hofmannsthal e di Musil. L’ultimo anno fu particolarmente fecondo, come se Zweig percepisse la veloce fine del ciclo della sua vita: oltre a lavori per così dire minori (Amerigo, Brasile, e il ‘torso’ della biografia di Balzac, la sua ‘incompiuta’) scrive Il mondo di ieri e la sua novella più drammatica, più intensa e travolgente: La Novella degli scacchi (Einaudi o Garzanti). Un sorprendente duello intellettuale tra due figure archetipiche dell’umanità europea: il rozzo e volgare Mirko Czentović, campione mondiale degli scacchi, e il dottor S., raffinato intellettuale viennese perseguitato dalla Gestapo, che l’aveva incarcerato con l’intenzione di torturarlo nell’isolamento assoluto affinché svelasse i segreti finanziari di cui era a conoscenza come amministratore di cospicui patrimoni. Fortunosamente in questa segregazione totale, nelle mani del sensibile e colto dottor S. capita un manuale di scacchi. Con la forza della disperazione lui lo legge, lo apprende e lo pratica con la visualizzazione della mente inventandosi una scacchiera fantasmatica dove inscenare molteplici partite a scacchi. I due rappresentano tipi umani contrapposti: la forza brutale, ottusa, intenta al solo guadagno e al successo unilaterale e la sensibilità e il potere gentile dello spirito.

Tutto scritto e ultimato (salvo Balzac) nel 1941, in esilio a Petròpolis, in Brasile. Il 22 febbraio 1942 si toglie la vita insieme alla moglie, Lotte Altmann – peraltro malata. Il Brasile, generosamente, l’onora con funerali di stato. Un anno dopo, il 2 febbraio, i tedeschi perdono la battaglia di Stalingrado e la guerra. Zweig non lo poteva prevedere, aveva smarrito ogni speranza in sé e nell’umanità. Il 31 dicembre del 1941 – la fatale decisione è presa – scrive a un amico: «Gli uomini non si rendono conto che questa guerra con le sue dimensioni rappresenta la più grande catastrofe della storia e che dopo di essa si leveranno ancora dal suo cadavere tutte le pestilenze d’ordine fisico e morale». Questa visione torna terribilmente attuale. E per questa disperazione, lucida e insieme colma di pathos, Zweig resta testimone dell’orrore di tutti i tempi presenti con una profondità psicologica e con un’eleganza d’animo che è quella di tutti gli ieri.