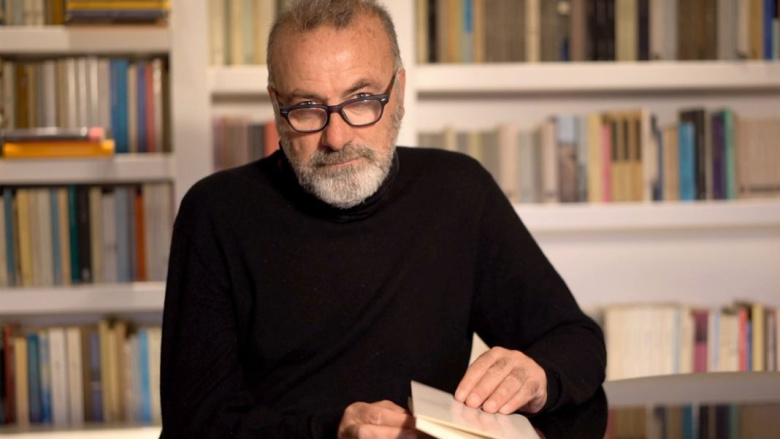

Franco Arminio, tre case e un campanile

Certo, ci vuole la sconsiderata audacia di uno come Franco Arminio per scrivere un libro sui paesi invisibili, sfida che non può non richiamare il celebre classico di Calvino. Peccato di superbia? E se anche fosse? Intanto, da Calvino Arminio nella prefazione si smarca, dichiarando di ispirarsi piuttosto ai libri di Henri Michaux (soprattutto Altrove, immagino – tradotto non a caso da Gianni Celati, l’altro nume tutelare invocato dall’autore). E in effetti – a parte il concetto di invisibilità – la natura di questi due “atlanti” è molto diversa: si assomigliano solo per essere una collezione di brevi testi (nel caso di Arminio anche brevissimi), organizzata dentro coordinate generali. Calvino iscriveva la sua dentro un racconto, talvolta un dialogo, tra Marco Polo e Kublai Khan, strutturato con una griglia precisissima, quasi leggibile come un grafico; dentro l’apparente tono fantastico, c’era un fortissimo progetto razionale, con tanto di classificazione delle città per categorie. Arminio procede invece per accumulo, piantando qua e là titoli di capitolo che assomigliano ai segnali stradali di quelle contrade del Sud che lui ama così tanto, e che di solito – per esperienza diretta – non portano in nessun posto, oppure in strade senza sbocco per una frana, un terremoto, o semplicemente per incompiutezza congenita. Non solo. Il libro di Calvino era una radiografia del reale: come i raggi X ci rivelano ciò che sta sotto la pelle e che è l’altra faccia dell’“io” che di solito associamo a un volto, così Calvino descriveva luoghi esotici dietro la cui epidermide era facile scorgere la quotidianità delle città contemporanee degli anni Settanta.

Arminio procede al contrario. Proprio lui che da anni mette in scena uno sconfinato repertorio di borghi autentici sull’orlo dell’abbandono (talvolta con un discorso anche apertamente politico), qui si stacca del tutto dal realismo di molti suoi lavori per entrare in una dimensione pienamente fantastica e filosofica, quasi fiabesca, dove ogni paese visitato ha una sua “morale” da proporre. A Donnadina, per esempio, “cammini per le strade e senti più che altrove la forza delle cose, la loro presenza serena. Le cose non sono mai in pericolo, il pericolo è il nostro fiato, la nostra firma”. In passaggi del genere è facile ritrovare temi arminiani ben conosciuti: la necessità di prestare cura e attenzione al mondo, anche nelle sue manifestazioni più banali; la desolazione come soglia per un’epifania; l’incombenza della morte nella vita; l’amore fisico come terapia delle anime (e viceversa). Ma se Caraluce non aggiunge molto a riflessioni che l’autore ha fatto spesso nelle sue poesie, è proprio la forma a rappresentare la sorpresa più interessante di questo libro. La scelta della prosa, infatti, è una salutare ventata di freschezza in una produzione poetica che, al netto della generosità creativa dell’autore, talvolta avrebbe bisogno di maggior controllo e selezione. Questi brevi ritratti di luoghi immaginari, invece, conservano la grazia del miglior Arminio, quello che sa dire cose emozionanti con fraseggiare semplice. In questo senso, se identifichiamo il poeta con “colui che ci parla”, Arminio da anni svolge – spesso controcorrente – la funzione del narratore come la intendeva storicamente Walter Benjamin: quella dell’”uomo di consiglio”, ascoltando le cui storie si condivide un’esperienza che verrà poi utile nella vita dell’ascoltatore.

Ma torniamo a Calvino. Perché c’è un altro pensiero da studi di sociologia della cultura che si affaccia nel confronto delle due opere, al netto di qualsiasi paragone letterario. Cinquantatre anni fa, quando uscì Le città invisibili, l’Italia era totalmente proiettata in una cultura metropolitana e futuristica; d’altra parte durante gli anni Sessanta Calvino aveva sviluppato in varie puntate il ciclo delle Cosmicomiche. Inevitabilmente dentro i suoi libri si respirava un’aria urbana, tecnologica, in cui la città si presentava come il centro della vita moderna. Anche la sua, di esistenza, raccontava la traiettoria di tanti italiani. Abbandonava un paese, Sanremo (“Sono cresciuto dall’infanzia alla giovinezza in una città della Riviera. Tanto il mare contenuto in un golfo quanto la folta montagna m’apparivano rassicuranti e protettivi…”), un vero e proprio “guscio”, per inoltrarsi nella grande città, segnatamente Torino, dove si respirava “il senso sicuro di partecipare al vasto mondo che si muove e non alla chiusa provincia, il piacere di vivere temperato di ironia, l’intelligenza chiarificatrice e razionale”.

Era un’Italia che si apriva al progresso lasciando indietro la tradizione rurale (a quale prezzo lo si capirà più tardi, con l’eccezione di Pasolini). Ovvio che sarebbe assurdo ridurre Calvino a un cantore dello sviluppo; anzi, ne vide fin da subito contraddizioni e pericoli. Ma certamente il movimento di tutta la nazione era a “uscire fuori” verso una dimensione urbana, dove la città era il luogo del futuro, quello dove bisognava stare. Mezzo secolo dopo mi pare che nessun narratore nutra più speranze in questa dimensione: le città sono diventate luoghi ostili, problematici, percorsi da alienazione, disagio e violenza – e semmai di questo si occupano gli scrittori. Inoltre, la globalizzazione ha standardizzato un modo di vita la cui specificità nazionale sopravvive ancora solo nei regionalismi, anche se spesso in modo deteriore. Oggi se uno deve pensare, in buona o cattiva fede, a un modello antropologico positivo è proprio quello del paese. Certo, si tratta di un modello regressivo: ma non è regressivo tutto quello che sta accadendo in Italia oggi, sia dal punto di vista culturale che politico? Diventa così naturale il percorso che porta Arminio all’invenzione dei suoi improbabili Timosso, Papanitto, Mariconio, Turcamessa (personalmente mi manca un San Qualcosa, un toponimo inevitabile in qualsiasi provincia italiana, anche solo fantasticata…). Se una speranza nel futuro esiste, oggi, sta nascosta nei silenzi e nella pigra quiete di qualche borgo dimenticato. Non si tratta certo di una speranza rivolta al futuro (impensabile, con la crisi demografica in corso); piuttosto della speranza di poter fare i conti dignitosamente con la propria esistenza. A Limarco, racconta Arminio, si fanno i funerali ai vivi per allenarli a morire. Tutto sommato, la grandezza di una nazione la si comprende anche – forse soprattutto – nel modo in cui finisce.

Leggi anche:

Franco Arminio | Ansie e rimedi

Franco Arminio | Un appunto e un Manifesto