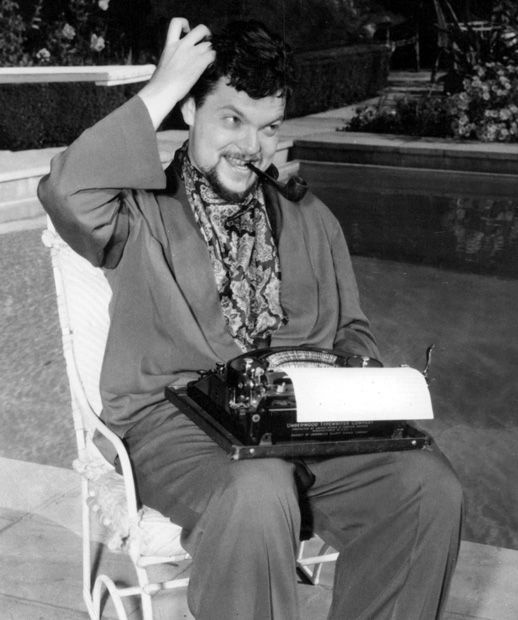

Orson Welles, scrittore americano

È stata una piacevole sorpresa scoprire su quali testi critici si fonda il bel saggio American. Orson Welles, il mito, la letteratura di Gabriele Gimmelli, un volume di circa duecento pagine uscito pochi mesi fa nella collana “Dietro lo specchio” dell’editore Quodlibet di Macerata. Non mi riferisco alle opere che non possono mancare in uno studio serio su Orson Welles, come il volume di James Naremore del 1993, quello di Peter Bogdanovich del 1998 o il più recente di Jonathan Rosenbaum del 2007; oppure, tornando indietro di mezzo secolo, quello estremamente noto di André Bazin del 1972 e quelli di molti altri studiosi che ci ricordano quale dimensione abbia assunto la fortuna critica di Orson Welles. La mia sorpresa deriva dall’osservare che la prospettiva di Gimmelli, studioso giovane, si fonda su una lettura attenta, e opportunamente incrociata, di alcuni “classici” della critica su cui è cresciuta una generazione di americanisti che si è formata, come me, negli anni Settanta; testi che oggi sono considerati antiquati e in quanto tali sono in genere dimenticati o trattati con sufficienza da un’editoria accademica impegnata a promuovere correnti critiche sempre nuove, programmate per una rapida obsolescenza. Mi riferisco principalmente agli studi di due critici letterari americani, Richard Chase e Leslie Fiedler, che hanno segnato un’epoca ancora prestrutturalista con l’obiettivo, perseguito in modi diversi, di costruire una mappa della letteratura degli Stati Uniti e di spiegare alcune differenze tra il romanzo europeo e quello americano.

Qualcuno si chiederà perché usare la critica letteraria per leggere la produzione di un cineasta. La risposta è chiara: nel suo lavoro, Gimmelli concentra la sua attenzione su Welles “lettore” di miti, su Welles letterato, su Welles creatore di sceneggiature che, con pochissime eccezioni (la più nota è quella di Quarto potere), non è mai riuscito a trasformare in film senza che gli studi di Hollywood ne modificassero profondamente il senso, spesso provocatorio e contorto, impedendogli di lavorare al montaggio con la libertà da lui auspicata.

Torniamo a Chase e a Fiedler. In Il romanzo americano e la sua tradizione, uscito negli Stati Uniti nel 1957 e tradotto da Einaudi nel 1974 (poi ripubblicato tre volte, l’ultima nel 1989, fuori stampa da tempo), Richard Chase, grazie all’analisi di un ristrettissimo numero di “superclassici”, mostra che negli Stati Uniti il romanzo si è orientato, assai più di quello britannico, verso il romance, liberandosi così da alcuni degli obblighi di verosimiglianza della pratica e della teorizzazione realista del novel, dalla consequanzialità e dalla coerenza dell’intreccio, garantendo più spazio a considerazioni di carattere astratto e intellettuale. Questo sarebbe il caso, secondo Chase, di Brockden Brown, Cooper, Hawthorne, Melville, James, Twain, Fitzgerald, Norris e Faulkner. Una visione suggestiva quella di uno scontro tra novel e romance, che alla sensibilità critica di oggi risulterebbe certamente un po’ troppo schiava di una forma di binarismo (da cui peraltro Gimmelli è esente), ma che all’epoca risultò molto produttiva e che forse non sarebbe dispiaciuta a Franco Moretti.

Fiedler, da parte sua (anche il suo volume, uscito negli Stati Uniti nel 1960 e tradotto per Longanesi nel 1963, è fuori stampa), risulta molto più eclettico (elementi di sociologia marxisteggiante, ipotesi psicanalitiche vicine a Freud e a Jung, senza troppo preoccuparsi delle differenze tra i due) e molto provocatorio, soprattutto nelle citazioni venate di black humor. Anche in questo caso sono messi in primo piano alcuni scrittori già privilegiati da Chase come Cooper, Hawthorne, Melville e Twain. Nel far questo Fiedler dimostra una conoscenza straordinaria della cultura popolare inglese e americana (probabilmente ignota a Chase e alla maggior parte dei critici degli anni Cinquanta), il che gli permette di mostrare come la cultura popolare non fosse affatto isolata da quella “alta”. Semplificando in modo un po’ brutale un libro così ricco, si può sostenere che Fiedler vedesse il romanzo americano come ossessionato dalla nostalgia per un mondo infantile, un mondo privo di (etero)sessualità esplicita ma con una tendenza esuberante al ritorno del rimosso, ad esempio con le figure femminili, “mostri di virtù” (le donne asessuate), o “mostri di depravazione” (le dark ladies), ben presenti nelle opere di Welles, come Gimmelli non manca di osservare.

L’esplosione della “teoria” negli anni Settanta e Ottanta del Novecento spingerà a dimenticare Chase e Fiedler, e insieme a loro critici letterari notevoli come Leo Marx (La macchina nel giardino, del 1964, tradotto da Edizioni Lavoro soltanto nel 1989, anche questo ormai fuori stampa) e Lionel Trilling, opportunamente citati da Gimmelli. Ma è proprio questa critica “datata” che aiuta a comprendere la collocazione e l’eccentricità di Orson Welles, senza peraltro relegarlo nell’ambito di quell’“eccezionalismo americano” contro cui tanto si è scritto negli ultimi trent’anni e dal quale lo stesso Gimmelli ci mette in guardia.

American evita di seguire l’intero percorso creativo di Welles, come i testi di altri studiosi hanno già fatto, ma segnala un legame tra varie opere in cui il regista di Quarto potere può essere letto proprio in quanto “americano”, sebbene sia stato considerato il “più europeo dei cineasti statunitensi”. Seguendo un ordine cronologico (operazione di ricostruzione molto complessa perché ostacolata dalle numerose opere che Welles iniziò in giovane età e poi riprese più tardi oppure riemerse fortunosamente dopo la sua morte), Gimmelli si concentra alternativamente su lavori poco conosciuti e su altri notissimi. Tra i testi poco noti, compare la lettura dell’acerbo Bright Lucifer, un’opera teatrale giovanile del 1932 (Welles aveva soltanto 17 anni); tra quelli più famosi passa in rassegna Quarto potere (1941) e L’orgoglio degli Amberson (1942), tratto dall’omonimo romanzo di Booth Tarktington di cui Welles aveva grande rispetto, rimontato dalla RKO contro il volere di Welles. Entrambi mostrano la centralità di vari miti americani che, pur demoliti nel corso del tempo, non sembrano affatto scomparsi negli Stati Uniti contemporanei.

Tra questi miti o “ossessioni tematiche” che si ripresentano in quasi tutta la produzione di Welles, vale la pena sottolinearne almeno quattro che compaiono nell’analisi di Gimmelli: 1. il male bonding, quell’amicizia “virile” (nascostamente omoerotica) che accompagna il romanzo americano dalle origini di inizio Ottocento, come ampiamente sottolineato in Amore e morte nel romanzo americano di Fiedler; 2. la nostalgia per un’infanzia perduta, con tutte le implicazioni psicanalitiche di cui Welles è stato certamente un profondo ed eccentrico indagatore, pennellandole qua e là con abili e forti tinte di melodramma e gotico, o del noir che stava nascendo in quegli stessi anni; 3. la natura ambigua e al tempo stesso affascinante del male (e del narcisismo intellettualista), che immediatamente ci fa venire in mente L’infernale Quinlan (1958), ma che, come Gimmelli ben ci spiega, è una costante di tutto il lavoro di Welles: ne sono esempi eccellenti gli adattamenti da Shakespeare (Macbeth del 1948, Othello del 1952 e Falstaff del 1966), La signora di Shangai (1948), rilettura molto libera di Se muoio prima di svegliarmi di Sherwood King, nonché vari ruoli attoriali (tra i più noti Harry Lime in Il terzo uomo di Carol Reed,1949), tra quelli forse meno conosciuti, il ruolo comunque notevole di Theo Van Horn in Dieci incredibili giorni di Claude Chabrol, 1971); 4. le articolazioni e le complessità del razzismo americano, anche quando sembrano dipendere da cliché elementari (L’infernale Quinlan), sempre inquadrati da una prospettiva marcatamente democratica, antiautoritaria, se non esplicitamente antifascista, come nel caso di Lo straniero (1946).

Uno degli adattamenti più coraggiosi di Welles è Moby Dick—Rehearsed, che andò in scena con successo allo York’s Theatre di Londra nel 1955, dove rimase in cartellone per un paio di mesi, mentre fu un vero fiasco negli Stati Uniti nel 1962 (con Rod Steiger nella parte del capitano Ahab). Nel 1946, Welles aveva già mandato in onda una versione radiofonica di Moby-Dick della durata di mezz’ora, che ci ricorda il grande interesse che il romanzo di Melville ha sempre avuto per il cineasta. Gimmelli fa bene a dedicare un ampio capitolo del suo libro all’adattamento teatrale di Welles in versi sciolti e a metterne in luce la struttura inevitabilmente frammentaria e al tempo stesso la dimensione metatestuale, direi quasi “postmoderna” (la mia unica riserva riguarda una dipendenza qua e là forse eccessiva dal saggio di Lewis Mumford su Melville del 1929, un saggio di cui Giorgio Mariani ha giustamente evidenziato il carattere impressionistico, mentre ho apprezzato l’uso che Gimmelli fa di American Humor del 1931 di Constance Rourke, un testo che Claudio Gorlier, ottimo conoscitore dell’umorismo statunitense, non mancava mai di elogiare durante le sue lezioni).

L’adattamento di Welles prende avvio dalla messa in scena delle prove di una compagnia teatrale che alterna il King Lear di Shakespeare con la lettura collettiva, al tempo stesso tragica e comica, di una ricostruzione decisamente eccentrica del testo di Melville, giocata su una scenografia quasi inesistente (niente scialuppe, niente balene, niente arpioni, tanto meno navi…), ma con ampio spazio dato alla parola (e alla musica) di alcuni attori che ricoprono più ruoli e in particolare a Welles stesso che se ne era assegnato ben tre, Ahab compreso. Melville è certamente uno degli scrittori statunitensi più eccentrici nel senso originale del termine, vale a dire del quale è difficile scoprire quale sia il “centro” interpretativo, come alcuni critici hanno cercato di mostrare (tra gli altri William Spanos negli Stati Uniti e Giorgio Mariani in Italia.)

Questa eccentricità di Melville, unita a quella altrettanto radicale di Orson Welles, non potevano non attrarre un altro regista intellettualmente audace e al tempo stesso in grado di sostenere una parte anche fisicamente molto impegnativa come Elio De Capitani. Negli anni scorsi, approfittando della pausa forzata dovuta alla pandemia, De Capitani ha preparato con e per il Teatro dell’Elfo di Milano e lo Stabile di Torino una avvincente versione italiana, intitolata Moby Dick alla prova, basata su una traduzione di Cristiana Viti (diversa da quella di Marco Rossari apparsa nel 2018 per Italo Svevo Editore, dal titolo Moby Dick. Prove per un dramma in due atti).

La messa in scena di De Capitani ha avuto un successo sorprendente: oltre cento repliche in più di venti città italiane e un’ottima risposta da parte della critica teatrale più attenta, con una notevole partecipazione di spettatori giovani. Poiché l’adattamento teatrale di Welles portato in scena dall’Elfo è certamente complesso e “intellettuale” come Welles voleva che fosse, questo significa che in Italia c’è un pubblico teatrale all’altezza? Sembra che si possa rispondere di sì, ma sarebbe bello che fosse Gimmelli a spiegarcelo, prima o poi, magari su queste stesse pagine di “doppiozero”.

Leggi anche:

Che cos'è un grand'uomo? | Andrea Cortellessa

Il mito della Guerra dei Mondi | Tiziano Bonini

When I start out to make a fool of myself... | Gabriele Gimmelli

L'infernale Quinlan | Marco Ercolani