Lavoro e industria: cinque fotografi al Mast

Quando il grande motore dell’industria rallenta, affiorano i dettagli minimi, i gesti nascosti, gli ingranaggi minuti della vita quotidiana che si muovono ai margini della produzione. È da questo spazio inaspettato che prendono forma i progetti dei cinque finalisti del premio Photography Grant on Industry and Work promosso dal MAST di Bologna, che hanno risposto con progetti inediti, alla richiesta di esplorare i nuovi territori dedicati al lavoro e all’industria. Ma quale industria? Quale lavoro? La prima impressione è che questi fotografi non siano mai entrati in una fabbrica, che non abbiano visto da vicino i macchinari, il ritmo della produzione, i lavoratori.

Colpisce che cinque autori, provenienti da continenti diversi, con una formazione internazionale e un percorso costellato di prestigiosi studi e ragguardevoli esperienze, abbiano considerato l’industria solo in una dimensione intima e personale, senza mai affondare davvero nella sostanza della questione.

È scomparsa la fatica, il segno tangibile che ha sempre dato forma al lavoro, eppure, basta sollevare lo sguardo per rendersi conto di quanto accade intorno a noi. Pochi mesi fa, vicino a Latina, un bracciante indiano è morto nei campi, stroncato dallo sfinimento, anche se la notizia non ha destato particolare clamore. È scomparsa anche la fabbrica. Non solo la fonderia dal sapore antico, quella delle colate incandescenti che tanto affascinano l’immaginario collettivo, ma anche l’industria ipertecnologica contemporanea, gli stabilimenti aerospaziali di Vincent Fournier, le sofisticazioni industriali di Thomas Struth, le asettiche linee di montaggio di Olivo Barbieri. L’obiettivo dei cinque fotografi non coglie l’industria in azione, ma il suo riflesso postumo, architetture svuotate, memorie incastonate nei detriti, oggetti dismessi che recano tracce esigue della loro originaria funzione.

A vincere questa edizione è l’iraniano-americana Sheida Soleimani (1990), con il progetto Flyways. Il racconto si snoda lungo due direttrici, da un lato, le voci soffocate delle donne del movimento Donna Vita Libertà in Iran, dall’altro, il volo spezzato degli uccelli migratori che si schiantano contro gli edifici costruiti dall’uomo. Ad unirli un destino comune e una comune ferita, la violenza subita a causa delle infrastrutture e dei sistemi di controllo, dove il dominio si esercita attraverso spazi che intrappolano e regimi che sopprimono. Sheida Soleimani, figlia di profughi iraniani perseguitati per il loro attivismo, salda la sua ricerca artistica con il lavoro di riabilitatrice della fauna selvatica, costruendo un sistema di corrispondenze visive tra chi è ferito e chi lotta per la libertà. Sua madre, fuggita dall’Iran, dopo essere stata imprigionata, indossa una camicia a quadri, pantaloni ampi, i capelli bianchi sciolti sulle spalle. Il volto è scomparso, inghiottito da una maschera opaca, senza aperture per lo sguardo né per il respiro. Solo una superficie chiusa, inerte, che nega ogni accesso all’identità. Tra le mani stringe un grappolo di pelli di serpente, fragili involucri abbandonati. Altre si ammucchiano ai suoi piedi, accanto a un uccello cieco, imbalsamato, un doppio muto, riflesso silenzioso della sua impotenza. Il collage di tessuti e immagini, il verde innaturale, le griglie sovrapposte che le fanno da sfondo, evocano un mondo costruito, artificiale, composto per frammenti, in cui natura e potere si scontrano. È un ritratto che parla di esilio, di appartenenza negata e ricostruita, di una lotta silenziosa. Un’intuizione poetica, quella di Sheida Soleimani, uno sguardo che dilata i confini della narrazione, nobile nel suo intento, ma distante dalla rappresentazione dell’industria.

Anche Silvia Rosi (1992) tocca il tema del riscatto e della migrazione da un punto di vista intimo e personale. Al centro di Kɔdi (Codice) ci sono le commercianti di stoffe del mercato di Assigamé, a Lomé, in Togo, e il loro legame con il wax, tessuto simbolo di una comunità e strumento di emancipazione femminile. Chiamate Nana Benz, perché furono le prime donne a potersi comprare un’auto Mercedes-Benz, la loro influenza andava ben oltre il successo economico. Durante la lotta per l’indipendenza del Togo, furono le mani silenziose di queste donne, a tessere una delle trame più sottili e potenti della resistenza, affidando ai motivi stampati dei wax significati precisi, scelti con cura. Così ogni tessuto era un messaggio cifrato, visibile ovunque, ma compreso solo da chi sapeva leggere tra le pieghe.

La madre di Silvia Rosi, prima di emigrare in Italia, lavorò per anni nel grande mercato di Assigamé, e la zia, appartenente a una generazione successiva a quella delle Nana Benz, aveva proseguito quella tradizione commerciale, vendendo tessuti stampati. Nei suoi ritratti, la fotografa veste le donne in posa con lo stesso tessuto che fa da sfondo, li stampa in negativo e li espone attraverso una lightbox. Il negativo è una specie di segreto, qualcosa di nascosto, prima che se ne completi lo sviluppo. Eppure, in queste immagini, il processo rimane invisibile. Non c’è traccia della fatica, dell’attività quotidiana, del movimento incessante del mercato. Si vede solo il risultato. Il focus è sul soggetto, non sulla produzione. Ciò che emerge è la presenza, la figura, la costruzione di un’identità attraverso l’atto di indossare il tessuto. È come se il lavoro fosse già compiuto, assorbito nel corpo e nella storia di chi lo porta.

Se le donne di Silvia Rosi si dissolvono nei fondali stampati, confondendosi con la trama dei tessuti, gli operai di Gosette Lubondo (1993) emergono come presenze evanescenti, affiorando dai resti di una fabbrica dismessa. Imaginary Trip III è un’indagine sulle industrie coloniali di Lukula, nella regione del Congo Centrale. Specializzate nella lavorazione del legname e di altre risorse, queste industrie erano parte della “missione civilizzatrice” imposta dal sistema coloniale. Sopravvissute dopo l’indipendenza, hanno resistito fino agli anni Settanta, prima di chiudere definitivamente nel decennio successivo. In una di queste fabbriche abbandonate, tra macchinari arrugginiti e strutture corrose dal tempo, Lubondo ritrae un gruppo di figure vestite con tute blu e caschi gialli che si muove con gesti enigmatici. Alcuni sembrano riparare, altri sorreggono, altri ancora osservano, manifestandosi come spettri della storia che riemergono dall’ombra. La scena si svolge in un ambiente in cui la natura ha già iniziato la sua opera di riscrittura, erbe e arbusti crescono tra le crepe, insinuandosi nelle strutture metalliche, ridisegnando i confini tra costruito e organico, tra artificio e ritorno all’origine. Il passato coloniale si sfalda sotto il peso del tempo, ma il futuro rimane una domanda aperta, sospesa come i fantasmi che abitano la fotografia di Lubondo.

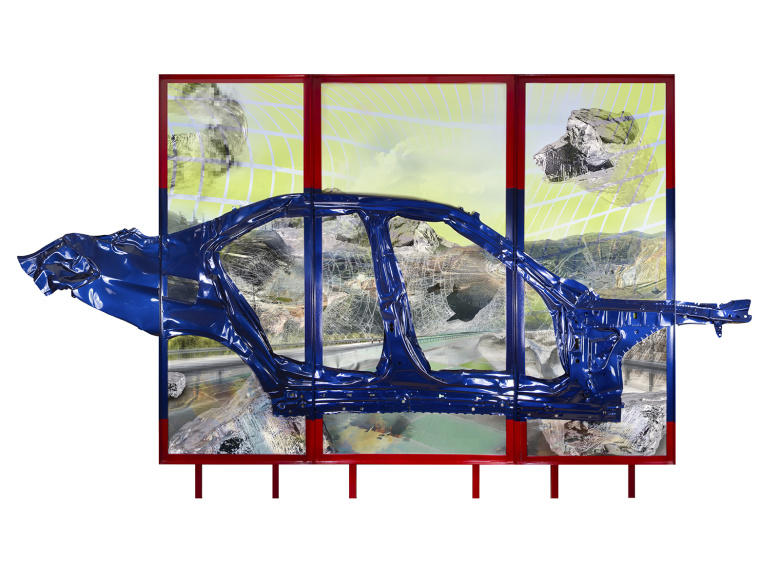

Spettrale e scheletrica è anche l’opera di Felicity Hammond (1988), Autonomous Body, la scocca di un’automobile blu cobalto accartocciata, forse estratta da un incidente o da una catena di montaggio interrotta. Attorno, un fondale costruito con texture digitali, sprazzi di paesaggi fratturati, un reticolato che evoca tanto le serre quanto i labirinti dei software di modellazione 3D. I colori sono acidi, innaturali, a metà tra la fotografia e un rendering non finito, e la struttura rossa che incornicia l’insieme sembra una vetrina, una gabbia, un display. Tutto in quest’opera suggerisce un processo già concluso o mai davvero cominciato. Si potrebbe dire che è il risultato di una catena di smontaggio, dove ogni elemento, metallo, pixel, colore, diventa residuo di un’industria che si è ritirata, lasciando dietro di sé soltanto strutture prive della loro funzione. Un gesto che smaschera il processo, lo denuda, lo riduce a residuo. Ed è proprio nel residuo che si accumula la verità, sorda, disadorna, impossibile da ignorare.

Resta, infine, The Bees and the Ledger di Kai Wasikowski (1992), un progetto che raccoglie e rifrange, come attraverso un prisma, l’intero percorso della mostra. Negli anni Settanta, Natalia Broadhurst, nonna del fotografo, lascia la Polonia per l’Australia, imbarcandosi su una nave da carico con il sogno di un futuro diverso. Ma all’arrivo a Canberra, nonostante la sua esperienza nel settore della logistica e dei trasporti marittimi, non riesce a trovare un impiego. Il lavoro del fotografo si costruisce come un contrappunto visivo, su una parete, il ritratto della nonna, vestita da apicoltrice, è circondato da oggetti, tra cui guanti, scarpe, occhiali, che tracciano per indizi e frammenti, la topografia della sua esistenza. Sull’altra, una costellazione di immagini intreccia diversi piani spaziali e temporali, mescolando passato e presente tra Australia e Polonia, come rivela il nodo sfilacciato che tiene unite due corde di diverso spessore. Nel corso della sua ricerca, Kai Wasikowski torna con la nonna nell’azienda dove per anni aveva annotato, con gesti precisi, arrivi e partenze delle navi in transito. Una routine fatta di numeri, ordini e movimenti. Ma nelle immagini, quel rigore si è svuotato, restano capannoni desolati, cantieri deserti, impalcature metalliche abbandonate nel nulla. Ogni tappa di questo viaggio riporta a un’unica consapevolezza, la frattura tra ciò che si era e ciò che non si può più essere. La donna ha costruito il suo spazio altrove, nella terra coltivata, nelle api curate con pazienza, nella casa che è riuscita a realizzare con le proprie mani. Le api, creature laboriose, si affiancano al libro contabile, simbolo di un ordine economico ormai in disfacimento. Ma nulla produce più miele, nulla viene più registrato. Resta solo l’idea di un sistema evocato attraverso le sue macerie.

MAST Photography Grant on Industry and Work 2025, a cura di Urs Stahel

Photo Gallery del Mast, Bologna, fino al 4 maggio

In copertina, Kai Wasikowski, The Bees and the Ledger: N.B. (scene 25), 2024.