L’Italia di Richard Avedon

Cinquantaquattro. È il numero delle fotografie del grande fotografo newyorkese Richard Avedon (1923-2004), riunite nella mostra Italian Days, progettata da Cécile Degos per la sede romana della Gagosian Gallery con la Richard Avedon Foundation. Fondazione istituita dallo stesso Avedon nel 2004, di cui, dal 2011, Gagosian ha la rappresentanza mondiale esclusiva. Un numero tale di fotografie che ha mirabilmente dato sostanza a una preziosa antologica su colui che ha segnato lo sviluppo della fotografia. Mentre nella precedente mostra, Avedon: Beyond Beauty (2015), l’attenzione era stata principalmente rivolta alle fotografie di moda, sottolineando come il movimento fosse il principale diktat che ha guidato la sua corposa produzione fotografica, in questa, seppure il titolo focalizzi un periodo fondamentale per la formazione di Avedon, ovvero i periodi trascorsi in Italia durante alcuni viaggi intrapresi dal 1946 che segnarono l’inizio della sua carriera, sono ripercorsi non solo i momenti salienti della sua lunga professione, protratta per ben dodici lustri, ma si colgono alcuni dei temi a lui particolarmente cari o che lo vedono quanto mai coinvolto. E, al contempo, restituisce, in filigrana, l’articolato panorama sociale e, soprattutto, culturale degli anni da lui attraversati. Perché in lui “alto” e “basso” vanno sempre in parallelo, anche se “tanta gente è convinta che abbia iniziato a dedicarmi alla fotografia commerciale per poi passare a un lavoro più creativo e personale. Invece ho sempre fatto entrambe le cose”. I suoi scatti, infatti, spaziano dai ritratti di personaggi famosi per sempre o famosi per cinque minuti, ai reportage del movimento americano per i diritti civili; dalla caduta del muro di Berlino, ai lavori più marcatamente commerciali della moda; dalle vittime del napalm nel Vietnam del Sud, ai pazienti dell’Istituto psichiatrico della Louisiana. Nonostante sia stato sempre ben attento a dividere la sua vita privata da quella pubblica, non è un segreto che il Dick Avery del film Funny Face – Cenerentola a Parigi (1957), interpretato da Fred Astaire, corrisponda ad Avedon.

Cinquantaquattro scatti, di cui ben ventiquattro sono, per l’appunto, quelli realizzati in Italia (diciotto dei quali fanno parte della serie Italy, facilmente individuabili anche per la particolare cornice appositamente realizzata). Tutti rigorosamente in bianco e nero, di medio e grande formato, con un allestimento equilibrato, di grande respiro, molto vicino a uno museale. Dalle prime fotografie scattate, appena diciassettenne, a Central Park, a colei che fu la sua prima modella, la sua amata sorella Louise, negli anni ‘40, si arriva fino a quelle realizzate nel 1999, quasi a ridosso degli ultimi anni della sua vita. Una lunga attività, quella di Avedon, che, agli esordi, ebbe modo di raffinare, allorquando si arruolò per due anni, dal 1942 al 1944, nella Marina Mercantile statunitense, prestando servizio come Photographer’s Mate Second Class, perché il suo “lavoro era fare fotografie identificative. Devo aver scattato foto di centomila volti prima di rendermi conto che stavo diventando un fotografo”. Tecnica che migliorò studiando con il russo Aleksej Brodóvič presso il Design Laboratory della New School for Social Research. Quell’Aleksej Brodóvič, traslitterato in Alexey Brodovitch, che era art director della nota rivista Harper’s Bazaar, dove ben presto Avedon entrò a far parte come fotografo professionista, creando immagini di moda fino al 1965, quando passò a Vogue, con cui lavorò fino al 1988 (in seguito per Life, Gianni Versace, Christian Dior, Hugo Boss, Jil Sander, Calvin Klein e molti altri). Nonostante, dal 1944, fosse nelle fila della Harper’s Bazaar, gli fu negato l’utilizzo di uno studio fotografico, per questo cominciò a fotografare le modelle per strada, nei locali, sulla spiaggia, al circo. Anche se, come lui stesso dichiara nel 1963, a “undici anni. Le pareti accanto al mio letto […] le coprivo con il panorama che avevo scelto: una raccolta di cinque anni di sigilli natalizi della Tubercolosi, trecento tazze Dixie Cup e le fotografie di Martin Munkacsi […] che ha portato il gusto della felicità e dell’onestà […] in quella che, prima di lui, era un’arte senza gioia […]. È stato il primo. […] e oggi il mondo della cosiddetta moda è popolato dai figli di Munkacsi, dai suoi eredi”. È infatti dal grande fotografo ungherese, all’epoca uno dei fotografi più pagati in assoluto, insieme all’altro grande fotografo, sempre ungherese, André Kertész, che Avedon trasse il movimento e lo sfondo bianco.

Quello sfondo bianco che, alla fine, utilizzò anche per gli scatti all’aperto, con la luce naturale, nel monumentale progetto In the American West, perché “Il bianco aiuta a separare il personaggio dal resto”. Per questo lavoro, commissionato dall’Amon Carter Museum of American Art di Fort Worth, dal 1979 al 1984, Avedon viaggiò nel West americano realizzando ritratti di persone con i volti più caratteristici per rappresentare quella che veniva identificata come cultura degradata delle periferie cittadine. Così, nel corso dei cinque anni, attraversò ben diciassette stati, toccando centottantanove città, catturando, con la sua Deardorff 8 x 10, i volti di 752 soggetti individuati nei campi minerari, negli allevamenti di bestiame, nei rodei, persone comuni incontrate lungo la strada, ognuno rigorosamente identificato per nome, cognome e professione, facendoli, così, uscire dal generale anonimato. Benché il ritratto di gran lunga più noto appartenente a questo monumentale lavoro sia Ronald Fischer, beekeeper, Davis, California, 9 maggio 1981, in mostra si possono ammirare Ruby Holden, pawnbroker, Henderson, Nevada, 17 dicembre 1980, come anche Mary Watts, factory worker, and her niece Tricia Steward, Sweetwater, Texas, 10 marzo 1979. Una tassonomia all’epoca ricercata e molto diffusa. Basti ricordare le serie di Diane Arbus che, guarda caso, non solo frequentò lo stesso Avedon, ma era cresciuta nel famoso negozio sulla Fifth Avenue Russek dei suoi genitori ebrei di origini russa, che era vicino proprio a quello dei genitori di Avedon, Jacob e Anna, anche loro ebrei di origine russa, anche loro immigrati a New York e anche loro imprenditori nel settore dell’abbigliamento. Sebbene il bianco e nero sia stata la sua tecnica d’elezione, negli anni Novanta anche il colore fa il suo ingresso nei suoi servizi, come nella campagna Primavera/Estate 1993 per Versace o In memoria dei defunti Mr. e Mrs Comfort – Una favola in ventiquattro tavole con Nadja Auermann e Lo Sconosciuto del 1995. Appassionato di letteratura, poesia e teatro, risale al 1959 il suo primo libro fotografico Observations, con ritratti di scrittori, insieme a un saggio di Truman Capote, il quale dichiarò che Richard Avedon era interessato alla “semplice condizione di un volto”. Mentre col grande scrittore James Baldwin, amico di vecchia data conosciuto alla fine degli anni Trenta quando frequentavano la scuola superiore DeWitt Clinton, nel Bronx, e lavoravano per la rivista letteraria del liceo, The Magpie, pubblicò nel 1964 Nothing Personal, un libro sull’identità americana e sulla critica di una “società sconnessa, ingiusta e divisiva”, come scrive lo stesso Baldwin in uno dei suoi quattro saggi presenti nella pubblicazione. Un’acuta descrizione dell’identità americana, che non teme di affiancare la foto del poeta ebreo Allen Ginsberg a quella del fondatore del Partito Nazista Americano, George Lincoln Rockwell.

Un buon numero di foto, quelle esposte, che rendono più che evidente come i suoi scatti abbiano definitivamente dissolto i confini tra i generi della fotografia – avendo costantemente e contemporaneamente lavorato su differenti argomenti, dai ritratti, ai reportage, ai servizi di moda – e come, attraverso i ritratti (generalmente in una risoluta frontalità, ma con un’inquadratura leggermente ribassata), abbia immortalato tutto il panorama sociale di quegli anni, costruendo un’ampia e ricca galleria fotografica. Pensate a un nome, uno qualsiasi, da un musicista a un attore, a un coreografo, a un ballerino, a un cantante, scrittore, uomo politico o d’affari, sicuramente Avedon lo ha fotografato, senza tralasciare una vena ironica (come nella parodia Paparazzi). Non c’è personaggio che non sia passato davanti al suo obiettivo, da Michelangelo Antonioni (in mostra) a Sophia Loren (in mostra), a Valentino (in mostra), Marella Agnelli, Ezra Pound, Tina Turner, Andy Warhol, Audrey Hepburn, (in mostra), Samuel Beckett (in mostra), Bob Dylan, Jacqueline Kennedy (in mostra), Marilyn Monroe (in mostra), Alberto Giacometti (in mostra), Rudolf Nureyev (in mostra), Dr. J. Robert Oppenheimer, Nastassja Kinski, Dick Hickock (assassino di A sangue freddo di Truman Capote), William Casby (uno degli ultimi uomini nati in schiavitù negli Stati Uniti fotografato all'età di 106 anni), e centinaia e centinaia di altri personaggi. Sono proprio i ritratti il genere che, maggiormente, lo ha reso famoso e, non a caso, Ritratti è il titolo di una mostra, e del relativo catalogo, del 1976, nella quale ogni ritratto di celebrità corrisponde a quello presente nell’immaginario collettivo. Riuscendo, in ciascuno, a rappresentare, come scrive Elio Grazioli, la «“somiglianza interiore”, saper cogliere nell’espressione di un volto non solo un sentimento, uno stato d’animo», perché “i miei ritratti dicono molto più di me che delle persone che io fotografo”. Mentre il critico fotografico Philip Gefter, nella biografia di Avedon What Becomes a Legend Most, scrive che Avedon “ha parlato spesso del ritratto come di una performance. La questione per lui non era se un ritratto è naturale o innaturale, ma se la performance è buona o cattiva. Credo sia andato a teatro per cercare di discernere la linea sottile tra l’attore e il personaggio […] ha spogliato il quadro della cornice fino a ritrarre il soggetto senza contesto, senza abiti da cerimonia, rappresentando l’individuo nella sua verità esistenziale.”

Concetto questo, della verità esistenziale, che, nella mostra, perfettamente si coglie nei ritratti di Samuel Beckett, di Marilyn Monroe e dei Duchi di Windsor. Nel murale di notevole formato (altro genere ampiamente trattato da Avedon) c’è la celeberrima attrice americana ripresa in diverse pose, che, immediatamente, richiama alla memoria le sequenze di Eadweard Muybridge. Subito dopo, ecco un nuovo ritratto della diva americana, con uno sguardo assente, perso nel vuoto, la “Marilyn triste”. “Per ore ha ballato, cantato e flirtato […] e quando la notte era finita – racconta Avedon – lei si è seduta in un angolo […] la vidi seduta tranquillamente, senza espressioni sul viso, presi la macchinetta […] e si lasciò fotografare”. Come ogni assassino ritorna sul luogo del delitto, è tipico di Avedon fotografare, a distanza di anni, personaggi già immortalati, come la stessa Monroe, che fotografò nel ’58 per un servizio per Life, nel quale l’attrice interpretò cinque attrici famose di epoche diverse; e, nel ’62, quando impersonò Jackie Kennedy per Vogue. Spesso, per raggiungere il suo obiettivo di far uscire fuori da volti la somiglianza interiore, non disdegnava di ricorrere a piccoli stratagemmi, come nel caso del ritratto dei Duchi di Windsor. Non volendo ottenere l’ennesimo ritratto patinato dei Duchi, avvezzi all’obiettivo fotografico, il giorno fissato per lo scatto, Avedon arrivò in ritardo all’appuntamento nel suo studio.

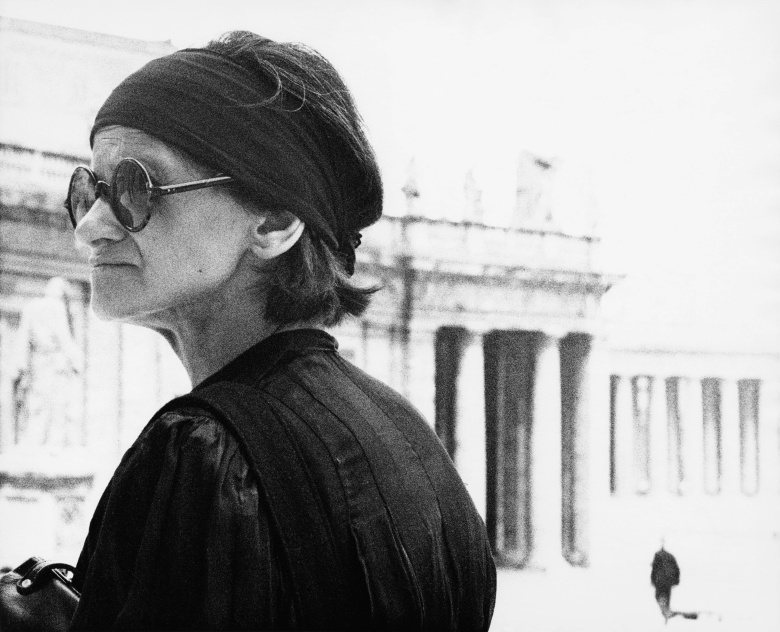

Conoscendo molto bene il profondo amore dei Duchi nei confronti dei cani, si scusò del ritardo, raccontando che mentre stava raggiungendo lo studio, un taxi aveva travolto un cane, pronto a immortalare l’espressione sconsolata dei Duchi. Proprio per il rapporto che riusciva instaurare con i suoi “modelli”, riusciva a ottenere da parte loro la totale fiducia e il più profondo abbandono: i ritratti di Dovima con gli elefanti (che ha il merito di mostrare il primo abito disegnato per Dior dal giovanissimo diciannovenne Yves Saint Laurent) o quelli di Nastassja Kinski con un grosso serpente, ne sono una ferma riprova. Un fotografo che assorbiva il tempo che viveva, e i suoi scatti, che spaziano da Cape Canaveral alle feste del jet set newyorkese e non solo, ai senza tetto, raccontano del suo sguardo sul mondo. Sguardo che, in Italia, si è posato sui bagnanti della Serenissima, sui bimbi con abiti stracciati appena usciti dal secondo conflitto mondiale, sull’artista di strada Zazi di cui oggi si sarebbe persa completamente memoria, sulle catacombe palermitane. Lo vediamo così passeggiare per i vicoli di Trastevere, o di Palermo, sotto al colonnato di San Pietro, ai balli di Venezia, nei campi di Noto, a piazza Navona. In quei luoghi sì turistici, ma sempre con un occhio vigile su quello che lo circondava.

Leggi anche:

Elio Grazioli | Cento di questi Avedon

Richard Avedon – Italian Days

Roma, Gagosian Gallery

fino al 17 maggio 2025

In copertina, Italy #15, Palermo, Sicily, September 2, 1947.