Shoah: i contorni dell’inguardabile

“Qui ci sono i mirtilli”, si trova scritto dietro a una fotografia che testimonia il piacere di gustarsi in allegra compagnia questi piccoli frutti selvatici. Un’elegante signora in pelliccia, accompagnata dal marito, è fotografata sorridente mentre offre da mangiare a teneri cerbiatti. Che spensierate scenette agresti! Peccato che tali momenti di riposo e intrattenimento abbiano un lato nascosto terribile, mostruoso. Chi si sollazzava gustando mirtilli era infatti un ufficiale delle SS attorniato da donne ridenti, ritratte mentre si rilassavano dopo una “faticosa” giornata trascorsa ad Auschwitz nell’epoca dello sterminio ebraico. La bella signora Ilse, assieme al suo depravato e corrotto consorte Karl Koch, vivevano nel lusso presso il lager di Buchenwald, da lui diretto. Koch, per offrire a sua moglie e alle SS del campo occasioni di svago, aveva addirittura allestito, lì vicino, un maneggio e pure uno zoo con cerbiatti, orsi e altri animali esotici. Difficile, vedendo tale fotografia, non ricordare il film La zona d’interesse (regia di Jonathan Glazer, 2023) dove l’indifferente signora Hedwig – moglie del comandante del campo di Auschwitz, Rudolf Höss – viveva un’idilliaca quotidianità coltivando con amore il suo giardino – “il mio piccolo paradiso” – mentre da oltre il muro di casa provenivano spari, urla e il cielo era illuminato dalle fiamme dei crematori in azione.

Chi ci guida nella riflessione su tali fotografie è Laura Fontana con il suo libro Fotografare la Shoah. Comprendere le immagini della distruzione degli ebrei (pp.442, Einaudi, 2025, € 32,00). Un testo denso, documentato, con un percorso tendenzialmente cronologico e nato dalla constatazione che buona parte di queste fotografie non sono ancora state esaminate e studiate come fonti conoscitive e con il necessario approccio storico. Molte, inoltre, sono state ritrovate addirittura di recente: solo nel 2020 il Museo dell’Olocausto di Washington (che conserva ben 80.000 immagini legate alla Shoah) ha acquisito l’album del vicecomandante del campo di sterminio di Sobibór; e ancora più tardi, nel 2022, lo Yad Vashem di Gerusalemme è entrato in possesso della raccolta fotografica di un nazista che documenta l’ondata di violenza e distruzione contro gli ebrei, le loro case e sinagoghe, nella famigerata Pogromnacht (nota come la “Notte dei Cristalli” del 1938). Certamente ha avuto un ruolo importante nel far riflettere, conoscere e studiare le immagini della Shoah l’encomiabile mostra fotografica di oltre vent’anni fa, La memoria dei campi, fotografie dei campi di concentramento e di sterminio nazisti (1933-1999) (catalogo Palazzo Magnani-Contrasto, 2002), curata da Clément Chéroux, ricca di varie testimonianze e contributi, tra cui quello del filosofo Georges Didi-Huberman a corredo dai quattro scatti clandestini scattati ad Auschwitz dal Sonderkommando, cui poi dedicherà il libro Immagini malgrado tutto (Raffaello Cortina Editore, 2005). Esposta per la prima volta a Parigi nel 2001 quella mostra si concentrava però quasi esclusivamente – come indica il titolo – sulle fotografie legate ai lager e non anche su quelle scattate nei ghetti, durante i pogrom o sulle esecuzioni nell’Est europeo perpetrati dalle Einsatztruppen (Unità Operative), e neppure su fotografie per così dire “laterali” anche se cariche di significati.

In quella mostra, ad esempio, non avrebbe potuto comparire la fotografia commovente, di una dolcezza disperata – di cui scrive Fontana all’inizio del libro – che potrebbe essere considerata una sorta di simbolo della tragedia incombente della Shoah. Nell’immagine (non presente nel volume, ma rintracciabile su internet cercando “Henriette Van der Hal”) si vedono due genitori che sorridono con immensa amorevolezza alla loro neonata, situata nel centro dell’immagine, e alla quale entrambi tengono una manina come a indicare il loro legame imperituro. Sui bordi della fotografia si trova però scritto: “Henriette, 6 settimane, 5 minuti prima di nascondersi dai tedeschi, 24 ottobre 1942”. La bambina verrà infatti affidata dai genitori a una famiglia olandese che, per fortuna, se ne prese cura fino alla fine della guerra, quando poterono riabbracciarla. “Un lieto fine per una sparuta minoranza degli ebrei olandesi” – commenta l’autrice – come ben dimostra la stessa storia di Anne Frank (di cui Fontana scrive nell’ultimo capitolo del libro “Quando le immagini diventano icone”) morta di tifo con la sorella a Bergen-Belsen nel 1945. Morte che fu determinata – lo si dimentica troppo spesso – anche dal rifiuto, sia da parte degli Stati Uniti che di Cuba, nel concedere alla famiglia quell’agognato visto d’espatrio, che suo padre Otto aveva richiesto ripetutamente e invano. Così come oggi si finge di non sapere che molti “migranti” sono rifugiati che chiedono di essere accolti da un Paese sicuro, che possa salvargli la vita.

Poiché il libro di Laura Fontana, data la vastità e serietà della sua ricerca, non può essere semplicemente recensito, né riassunto, entrerò in relazione con il suo testo cercando di far emergere alcuni aspetti significativi o in precedenza poco analizzati, anche perché mancava ancora una documentazione visiva. Oggi invece, grazie al recente ritrovamento dei reportage realizzati nelle città di Norimberga e di Fürth dai fotografi nazisti durante la Pogromnacht si può, ad esempio, vedere come gli attacchi contro gli ebrei tedeschi, a suo tempo presentati come “uno scoppio spontaneo di violenza”, furono in realtà perpetrati esclusivamente dalle SA e dalle SS, senza che la popolazione vi partecipasse. Popolazione che però, e questo era fondamentale per Hitler verificarlo, rimase inerte, senza esprimere alcun segno di solidarietà, indignazione o disapprovazione di fronte a innumerevoli scene strazianti e di violenza inaudita. Insomma tali immagini fotografiche offrirono al Führer una “rassicurante” testimonianza: avrebbe infatti potuto andare avanti nel suo programma di sterminio senza incorrere nell’opposizione dei cittadini tedeschi. Quegli stessi cittadini che invece, con le loro ripetute proteste, avevano in parte bloccato il programma eugenetico “Aktion T4” per l’eliminazione dei disabili.

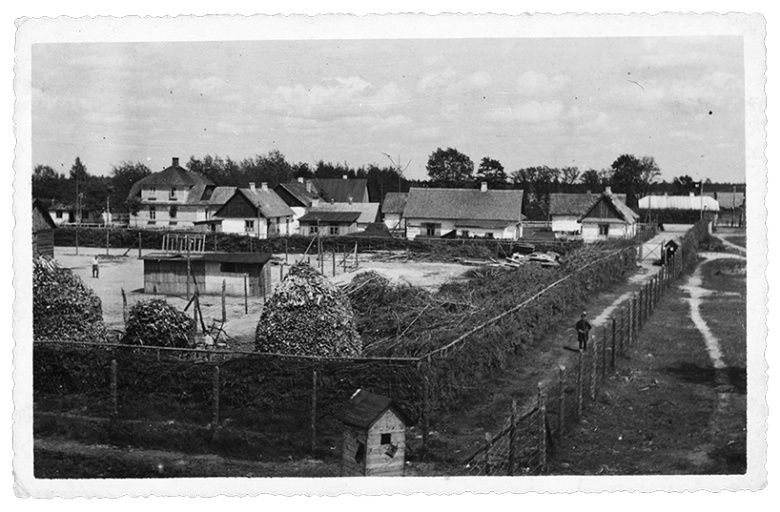

Nel complesso però le fotografie della Shoah fatte dai nazisti risultano oltremodo significative perché testimoniano soprattutto “quello che non doveva essere mostrato” – scrive Fontana – cioè la violenza che dilagava nei campi di lavoro, la denutrizione e le malattie mortali, l’assassinio sistematico e la distruzione dei corpi. Il guaio, se così possiamo definirlo, è che ora – alla luce di quanto oggi sappiamo sui lager – molte delle loro immagini, anche quelle apparentemente “innocenti”, appaiono ancor più mostruose allorché raffigurano l’allegria dei pasti in comune, l’ambiente spensierato in cui si ritrovavano assieme “i camerati” pur a poca distanza dalle camere a gas. In varie foto, scattate al campo di sterminio di Sobibór dalla SS Johann Niemann, pare ad esempio di vedere un piacevole villaggetto di campagna. Dietro al filo spinato si può osservare la legna accatastata per riscaldare gli ambienti, si notano casette curate con stradine alberate e fiori nei giardinetti. Da una parte i comandanti dei campi volevano creare per se stessi e per i propri aiutanti un ambiente confortevole, dall’altra tale sistema di camuffamento e abbellimento era usato per ingannare gli ebrei in modo che tutta l’operazione del loro sistematico sterminio si svolgesse in modo ordinato e veloce, senza fastidiose rivolte che avrebbero rallentato “il lavoro”. Sul fondo di una veduta di Sobibór si vede addirittura la stazione d’arrivo, dove i deportati ebrei venivano informati che quella era solo una stazioncina di transito. Dopo le procedure di registrazione e una bella doccia disinfettante – così veniva detto loro – sarebbero infatti stati mandati a lavorare in Ucraina per zappare la terra. A Treblinka, quando giunse l’Armata Rossa, tutto era stato accuratamente distrutto per cancellare le prove dello sterminio e un campo di lupini ricopriva una terra che tuttavia si ostinava a vomitare pezzi di ossa, denti, camicie bruciacchiate, trecce nere e capelli dai boccoli biondi…, come racconta Vasilij Grossman, all’epoca corrispondente di guerra. Con tenacia Grossman raccolse numerose testimonianze per scrivere il suo reportage (poi consegnato come atto d’accusa al processo di Norimberga) e anche lui racconta che, per ingannare gli ebrei, a Treblinka «in fondo al binario che conduceva al lager della morte era stata allestita una vera stazione. Accanto alla banchina sulla quale, a gruppi di venti, venivano scaricati i vagoni c’erano la biglietteria, il deposito bagagli, il ristorante (…). Un’orchestrina suonava all’arrivo dei convogli, e i musicisti erano tutti ben vestiti» (L’inferno di Treblinka, Adelphi, 2010). Un inganno che raggiunse il suo apice in Slovacchia nel 1942 quando 999 ragazze ebree dell’est del Paese furono “invitate” ad andare a lavorare in Germania. Convinte di poter aiutare le proprie famiglie con i soldi che avrebbero guadagnato e rassicurate dal fatto che il governo pagava il loro viaggio, alcune partirono addirittura volontarie, totalmente ignare dell’inferno che le attendeva ad Auschwitz (Heather Dune Macadam, Le 999 donne di Auschwitz. La vera storia mai raccontata delle prime deportate nel campo di concentramento nazista, Newton Compton Editori, 2019).

Ben diverse, e decisamente più “realistiche”, anche se ovviamente parziali, sono invece le immagini, probabilmente commissionate a due SS dal comandante del campo di Auschwitz Rudolf Höss, per documentare il buon andamento delle procedure di sterminio di Birkenau nella primavera del 1944, quando era in atto la “soluzione finale” degli ebrei ungheresi. Avendo una funzione autocelebrativa l’Album Lili Jacob (detto più comunemente di Auschwitz) «è una rappresentazione della Shoah come processo amministrativo (…) le foto enfatizzano gli aspetti di efficienza e di ordine con inquadrature studiate e incomplete, mascherando l’atmosfera segnata dal terrore e dalla violenza» – come scrive Fontana. Una violenza, un’assenza di pietà, e anche una certa noia nel fotografare quanto accadeva quotidianamente (ogni giorno arrivavano circa 4 treni stracolmi di ebrei ungheresi…) che si può avvertire se si osservano con attenzione tali immagini, mettendosi anche dal punto di vista di chi le ha scattate (si possono vedere nel sito web del museo Yad Vashem). Addirittura, per dare l’idea di come tutto fosse ben ordinato e “rilassato”, nonostante l’evidente affollamento, i fotografi documentano, ad esempio, una sorta di picnic sotto gli alberi con donne anziane e bambini in alcuni casi quasi sorridenti, segno evidente che i due, trovando la scenetta piuttosto divertente, si fossero impegnati ad assumere un atteggiamento fintamente cordiale. Peccato che tale gruppo “improduttivo” si trovasse tranquillo su quel bel praticello solo perché in attesa del suo prossimo turno nelle camere a gas, in quel momento occupate a causa dei ritmi incessanti di uno sterminio che alla fine avrebbe annientato più di 400.000 ebrei ungheresi.

Altra scena: mentre stanno fotografando con il solito zelo amministrativo un gruppo di uomini messi in fila appena scesi dal treno, accade qualcosa di inaspettato. Una bella donna dall’aspetto elegante e deciso – poi identificata come Geza Lajtos di Budapest – entra per caso nell’inquadratura (la sua immagine è infatti leggermente mossa e fuori fuoco) e li sogguarda con un tono tra l’interrogativo e l’indignato. L’irruzione imprevista della donna è una sorta di lampo di indomita vitalità, «che increspa la superficie piatta, ordinata e industriale delle fotografie dell’Album Auschwitz» – scrive Michele Guerra (Il limite dello sguardo. Oltre i confini delle immagini, Cortina, 2020) nel commentare l’opera video Images of the World and the Inscription of War dell’artista Harun Farocki. Video in cui, non a caso, appare anche l’immagine di Geza Lajtos, assieme alle foto aeree di Auschwitz scattate dagli americani nel 1944. Fotografie, queste ultime, che mostravano in modo dettagliato il lager, ma che durante la guerra non vennero notate, non furono “viste”: «gli incaricati alla valutazione non avevano ricevuto l’ordine di cercare i lager e quindi non li trovarono» – commenta Farocki. Queste e altre foto aeree dimostrano così con chiarezza come per gli Alleati e i sovietici non fosse una priorità la liberazione dei prigionieri dei campi né l’interruzione delle deportazioni nei centri di sterminio – evidenzia giustamente Laura Fontana. Un’assenza di priorità resa ancor più grave dall’assenza di “reazioni” quando le 4 eroiche immagini del Sonderkommando di Auschwitz, scattate rischiando la vita, giunsero invano nelle mani della resistenza polacca a Cracovia (4 settembre 1944) offrendo un’inappellabile testimonianza dello sterminio in atto. Certo, a guerra finita, quando finalmente gli Alleati liberarono i campi ed Eisenhower decise che il mondo doveva sapere dei massacri, i reportage sugli orrori dei campi – realizzati da decine di fotografi professionisti e poi da vari cineasti invitati appositamente – ebbero un’ampia risonanza mediatica, sia pur dopo le prime reticenze. Quelle strappate all’inferno di Auschwitz dal Sonderkommando, con le cremazioni a cielo aperto nelle fosse comuni e le donne nude in procinto di essere uccise nelle camere a gas, per renderne più evidente la lettura nel dopoguerra vennero addirittura “zoomate”, ritoccate pesantemente e ripulite dalla parte nera che però indicava la camera a gas, da dove erano state scattate con coraggio. Quella larga cornice nera in cui nulla è visibile era appunto un angolo della camera a gas ed è solo grazie a tale zona d’invisibilità, alle lacune e alle imprecisioni degli scatti, nonché alla loro sequenza, che si può almeno tentare di comprendere il loro significato, provare a immaginare non solo ciò che mostrano, ma anche l’eroismo, la disperazione e le speranze di chi le ha scattate “malgrado tutto” (per citare il fondamentale libro di Georges Didi-Huberman, prima indicato).

Purtroppo c’è invece poco da immaginare quando i tedeschi fotografarono le abissali violenze perpetrate nell’Est europeo. Nonostante lo stesso Himmler avesse rigorosamente vietato ai soldati e ai membri delle Einsatzgruppen di riprendere i massacri in Polonia e in Unione Sovietica per timore degli effetti di contropropaganda, molti, moltissimi militari, elusero tale ordine. Strana disubbidienza, viene da chiedersi, dato che dopo la guerra tutte le difese degli incriminati furono basate sulla loro assoluta necessità di obbedire agli ordini ricevuti. Chissà come mai, invece, quando si trattava di divertirsi a scattare foto ricordo di orrori e umiliazioni nei confronti degli ebrei, gli ordini si potevano disattendere? Forse, e scusate se ironizzo, avevano troppo preso alla lettera il discorso tenuto da Josef Goebbels che nel 1933 aveva annunciato: «La fotografia è un’espressione visibile del livello elevato della nostra civiltà (…) Noi crediamo all’oggettività della macchina fotografica e siamo scettici rispetto a quello che ci viene raccontato nell’orecchio o tramite la scrittura (…) La fotografia adempie quindi a un’alta missione politica alla quale tutti i tedeschi che possiedono un apparecchio fotografico dovranno partecipare» (Olivier Lugon, La photographie en Allemagne. Anthologie de textes (1919-1939), Édition Jacqueline Chambon, 1997). Insomma la fotografia oltre a essere veritiera e combattere l’intellettualismo menzognero, era per i nazisti una vera arte popolare, legata al sangue e alla terra teutonica. Acquistare e usare una macchina fotografica costituiva un atto da vero nazionalsocialista, proteso anche a incrementare le vendite delle aziende tedesche che producevano la mitica fotocamera Leica, la Contax, le altrettanto rinomate lenti Zeiss, per non parlare delle celebri pellicole Agfa in bianco e nero e a colori. Ditta, quest’ultima, non solo coinvolta nella produzione del famigerato gas Zyklon B, ma che, con varie pubblicità, incitava i soldati a comprare i suoi rullini e a scattare foto da spedire a casa “per costruire un ponte tra il fronte di guerra e la patria”, tanto che un soldato mandò addirittura una serie di scatti del ghetto di Lublino alla sua fidanzata con la scritta “a Elsa con amore”. Ben dotati delle loro nazional fotocamere e pellicole, molti soldati non sfuggirono quindi al “richiamo” di scattare qualche immagine, per quanto proibita dagli alti comandi. Un ex combattente, all’epoca 17enne, testimonia che di fronte ai massacri «anche se ci veniva vietato di andarci, la cosa ci attirava come per magia».

«Quello che sconvolge – scrive Fontana – è anche l’aspetto voyeuristico, persino pornografico, della violenza mostrata», con l’obbiettivo della macchina fotografica che si avvicina e si concentra sulle persone da umiliare e assassinare, fino a farsi parte integrante della violenza e della sopraffazione. Queste foto venivano spesso inviate ad amici e parenti, con allegre didascalie che testimoniavano l’eccitazione di aver assistito a eventi così eccezionali e indimenticabili, come nel caso dei pogrom e dei massacri sistematici avvenuti nell’Est europeo nei confronti di polacchi, ebrei, sinti e rom. Così sono numerosissime le immagini, veramente abbiette nel loro inequivocabile antisemitismo, che i tedeschi scattarono spontaneamente con ebrei costretti a strappare la Torah o a sputarci sopra, oppure mentre venivano fucilati e impilati nelle fosse comuni, o addirittura obbligati a mettersi in posa davanti all’obbiettivo del fotografo per poi venire subito fucilati (come si vede nell’immagine della SS Strott con donne svestite prima dell’esecuzione, in una spiaggia della Lettonia). Praticamente inguardabili per la loro inaudita violenza, l’oscenità pornografica e voyeuristica, sono poi le immagini del pogrom di L’viv (Leopoli) che si abbatté soprattutto sulle donne. Donne che vennero stuprate, denudate, fotografate urlanti e seminude mentre corrono inseguite da ragazzini armati di bastoni (come si vede in un’immagine del libro). Uno degli ordini dati dal Terzo Reich nell’Operazione Barbarossa era infatti quello di iniziare lo sterminio istigando pogrom contro gli ebrei – additati come pericolosi bolscevichi – da parte delle popolazioni locali, già vessate dai sovietici. Cosa che fu molto facile a Leopoli: prima di darsi alla fuga di fronte ai nazisti, la polizia segreta dell’Urss (l’Nkvd) aveva infatti fucilato circa 4000 supposti oppositori politici. Di conseguenza, venne diffusa ad arte, dai nazisti sopraggiunti, la falsa notizia che tale strage era stata compiuta solo contro i polacchi e gli ucraini della città da parte della polizia sovietica, piena di ebrei bolscevichi. La catastrofe si abbatté così sugli ebrei di Leopoli, mentre i fotografi tedeschi vennero invitati a riprendere le violenze “con cura” (non a caso tale pogrom è ampiamente documentato): grazie a tali immagini Hitler avrebbe infatti potuto giustificare i massacri successivi come una reazione incontrollabile delle popolazioni locali contro gli ebrei e una giusta punizione nei confronti dei comunisti.

Sia queste immagini atroci che quelle ancor più terrificanti e note scattate all’apertura dei lager certamente informarono l’opinione pubblica mondiale, ma non permisero una vera identificazione con le vittime, se mai angoscia, raccapriccio, repulsione. «I cadaveri non consentono di identificarsi» – commenta Fontana. Così, a entrare nell’immaginario comune saranno soprattutto due immagini di ebrei ritratti ancora in vita: la fotografia di famiglia della tredicenne tedesca Anne Frank; e la fotografia conosciuta come “il bambino del ghetto di Varsavia” con le mani alzate e il volto spaventato. «In fondo, abbiamo bisogno di guardare il volto sereno e innocente di Anne Frank (…) per sentirci illusoriamente confortati (…) cancellando il ricordo di aver visto altre immagini della Shoah, infinitamente più tremende e sconvolgenti» – conclude, con acume e umana partecipazione, l’autrice.

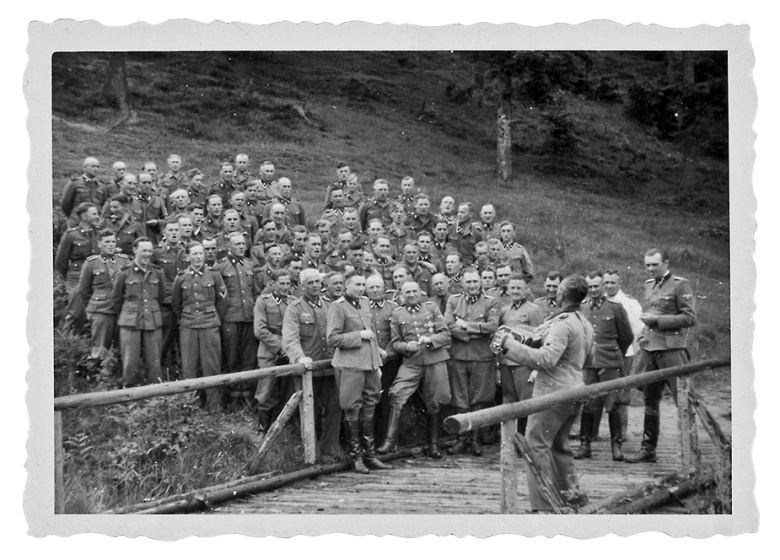

In copertina, Dall’Album Niemann. Johann Niemann, primo da destra, posa col comandante Franz Reichleitner, primo sinistra, con Erich Bauer, responsabile delle camere a gas, al centro con il braccio attorno al collo di una donna polacca in servizio come lavoratrice civile nel campo, ed Erich Schulze, responsabile, tra altri compiti, dello Strafkommando («squadra di punizione»). La fotografia e scattata sul patio della sala da pranzo delle SS (SS Kasino) a Sobibór, nell’estate 1943.

Washington, United States Holocaust Memorial Museum. (Foto courtesy del Museo).