Marcello Maloberti: L’artista ha sempre fame

Ancor prima di entrare al Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano ci s’imbatte in un autocarro che innalza verso l’alto il suo lungo braccio meccanico, dove appare una luminescente scritta al neon: CIELO, ma scritta al contrario e con la tipica grafia a stampatello di Marcello Maloberti, uno degli artisti italiani nati negli anni Sessanta a cui il PAC sta dedicando ampie personali per valorizzarne il percorso artistico. Titolo di questa sua nuova mostra, progettata appositamente per gli spazi del PAC e curata da Diego Sileo, è Metal Panic (fino al 9 febbraio 2025, catalogo in preparazione di Silvana Editoriale, con testi di Diego Sileo, Giulio Dalvit, Luca Cerizza e un’intervista realizzata da Vittoria Matarrese).

“Panico metallico”? No, non è il caso di farsi prendere dallo spavento, dato che il nostro autore ama i paradossi, il tocco stile “martellata”, ma pur sempre venato di umanità, umorismo e controsensi che danno vita a nuovi sensi. Già l’opera Cielo è una sorta di guida, di concentrato spiazzante che anticipa il resto della mostra. Di certo l’autocarro non lo si può considerare un oggetto poetico. Se mai fa venire in mente gli estenuanti lavori in corso lombardi, il rombo dei motori, per giunta puzzolenti e inquinanti, di queste macchinone onnipresenti. Ma in compenso la scritta CIELO vorrebbe forse guidare il nostro sguardo verso la volta celeste? Rievocare l’infinito, esperienze poetiche e magari mistiche? “Forse s’avessi’io l’ale / Da volar su le nubi / E noverar le stelle ad una ad una”, si legge ad esempio nel Cantico notturno di Leopardi. Il problema è che, sotto la cappa del cielo milanese, anche volando “su le nubi” leopardiane, le stelle si vedranno sì e no, tanto sono velate dall’inquinamento atmosferico e luminoso che domina la città. Dunque tanto vale scrivere la poetica parola “cielo” ma con le lettere in ordine invertito, come fa Maloberti, come se il cielo agognato fosse ormai solo una citazione o un’utopia un po’ archeologica, qualcosa che, se va bene, si guarda solo distrattamente camminando per strada e dunque va ricordato. D’altra parte tutta la mostra di questo autore è una sorta di strano “ponte a zigzag”, che si muove liberamente in su e in giù, tra il “basso” e l’“alto”, tra il popolare e l’arte, tra esperienze quotidiane e visioni inedite. Come scrive Luca Cerizza nel suo testo per il catalogo, Marcello ama «sporcarsi con la realtà (…) mettere in cortocircuito l’elemento formale, anche tradizionale, con quello vernacolare: la Metafisica con la tovaglia da osteria, la nominazione del cielo con la gru meccanica, la ritrattistica rinascimentale con il migrante». Un rimando quest’ultimo a una sua serie fotografica del 2002, A Torino piove da Dio, dove aveva fotografato alcuni immigrati sudamericani vestiti da preti, in uno stile tra Antonello da Messina e la ritrattistica fiamminga del XVI secolo.

Maloberti, insomma, sembra da sempre animato dalla voglia di impiastrarsi le mani con la realtà ma per rigirarla: un desiderio irriverente, sovversivo, reso ancor più evidente da questa mostra, dove l’idea dei “lavori in corso” pervade una parte del percorso espositivo, tra le lastre zincate che ricoprono parte della facciata del Pac e l’opera Tilt. Questo lungo guardrail, che si snoda nello spazio della mostra, mantiene sì la sua identità di dispositivo per la sicurezza stradale, ma risulta poggiato su grezzi basamenti di marmo bianco di Carrara che rimandano all’opera di Fausto Melotti, I Sette Savi, visibile dalle vetrate del PAC. Sarebbe dunque da Melotti che vuole condurci il guardrail? Sì, ma anche no, perché il percorso è progettato per portarci verso un’altra opera di Maloberti: Sironi, stanza cosparsa di ritagli di riproduzioni delle opere di Mario Sironi. Sparsi in terra alla rinfusa, questi ritagli trasformano il pavimento nell’insieme un po’ plumbeo di un’arte donata talmente a piene mani da apparire indistinta, disorientante.

Ma entriamo nel Pac, e posizioniamoci proprio di fronte al piccolo ma prezioso stemma di Milano, opera di Lucio Fontana sopravvissuta miracolosamente all’attentato mafioso del luglio 1993 che causò la morte di 5 persone e ingenti danni al Padiglione. Ebbene, è proprio dietro a tale stemma appeso a una balaustra, che si staglia l’opera di Maloberti dal titolo M (2024): un tipico cartello stradale d’ingresso alla città di Milano ma rovesciato e sospeso al soffitto, a mo’ di lavoro stradale malriuscito. Il titolo dell’opera, M allude a Mussolini, fucilato e appeso a testa in giù con i suoi fedelissimi a piazzale Loreto nel 1945. Così come al fascismo ci rimanda pure la precedente opera Sironi: autore senz’altro di grande valore, ma pur sempre fascistissimo. Di fatto l’opera M, con una Milano che sembra scendere verso il basso, anziché salire verso l’alto come si autopubblicizza tra grattacieli per banche e super ricchi, è anche il simbolo dell’ingresso in una mostra dove le cose vanno assurdamente all’incontrario (ma non è forse un po’ così anche nella realtà?). In questo modo l’opera finisce per modificare il messaggio che Milano vorrebbe dare di se stessa, aggiungendovi un tocco bizzarro, spiazzante, irriverente. Eppure quello di Maloberti non deve essere inteso solo come il gesto di un artista dissacrante. Il nostro autore infatti vuole – secondo me – rendere omaggio anche a un maestro che l’ha guidato nel suo percorso creativo: Luciano Fabro (1936-2007), insegnante di Marcello Maloberti e maestro dell’Arte Povera. La Milano rovesciata è infatti una chiara, scherzosa e al tempo stesso rispettosa allusione all’opera di Fabro, L’Italia (1968): sagoma in ferro del nostro Paese, con incollata una carta geografica dotata di autostrade ben segnate, ma appesa capovolta, afferrata con un laccio per la punta dello stivale. «Per scansare ridicole interpretazioni, per dare cose di facile lettura, ho fatto tautologie (…) Presi forme familiari che servivano significati altrettanto familiari, le feci inciampare»”, scriveva Fabro nel suo libro Attaccapanni (Einaudi, Torino, 1978).

Ed ecco che, in sintonia con tali insegnamenti, Maloberti evita ogni affettazione concettuale (aborrita ovviamente anche da Fabro) e crea al PAC una mostra comprensibile e godibile, anche senza essere degli “spettatori emancipati” (tanto per citare il titolo di un libro del filosofo Jacques Rancière). Una mostra in cui forme o oggetti popolari, di senso comune, vengono fatti “inciampare” spostando le linee di separazione tra realtà e finzione, creando diversivi e cortocircuiti che rovesciano il significato usuale delle cose, per offrire loro un senso nuovo, inaspettato, contraddittorio, paradossale, ma acuto, pungente e spiazzante per noi che osserviamo. Con Chance di un capolavoro, Maloberti neutralizza la violenza di un elemento ricorrente nella sua pratica artistica – le forbici – dotando le loro punte taglienti di delicate piume d’oca: trasmuta così le minacciose cesoie in una sorta di anomalo fregio continuo, dove decine di forbici piumate guidano gentilmente lo sguardo verso la balconata del Pac. In Search of the Miraculous, invece, il nostro autore espone una bella Madonna di gesso ottocentesca, a grandezza naturale, con le mani benedicenti ma… protese verso un muro; Maloberti infatti ha rigirato la madonnina non più verso le folle dei devoti ma contro la parete. Non solo: al posto di un decorato e riverente piedistallo ha posto come suo sostegno quelle tipiche, dozzinali zanche metalliche con cui si reggono i condizionatori. Comprata dallo stesso Marcello in un villaggio dei Paesi Bassi, questa vecchia statua pare fosse famosa per i suoi miracoli, ma ora, evidentemente amareggiata per come vanno le cose nel mondo, si nega pure allo sguardo e ci volta le spalle mostrandoci però, per nostra consolazione, il suo magnifico manto blu. Tornerà mai a girarsi e non dico a fare un miracolo, ma almeno a degnarci di uno sguardo pietoso? È un’opera antica perché “IL PASSATO E’ UNA FEBBRE CHE NON PASSA” – tanto per citare una frase-opera di Marcello Maloberti. Però la statua si presenta rigirata, dandoci la schiena, perché il presente, oltre a essere sempre più difficile e negativo, continuamente rimette in discussione il passato, lo modifica o lo riforma, o si trasforma in “febbre che non passa”. Tra alterazioni di senso e spiazzamenti ecco che, nel grande schermo della video performance Metal panic, vediamo un uomo in completo nero e papillon imbracciare un inaspettato fucile invece di una coppa di champagne che sarebbe stata decisamente più in sintonia con il suo look raffinato. Poi l’elegante personaggio apre il fucile e, voilà, si mette a suonarlo trasformando le sue lunghe canne in strani strumenti musicali che emettono suoni boschivi e profondi. Torna in mente la famosa canzone dei Giganti del 1967: “mettete dei fiori nei vostri cannoni / Perché non vogliamo mai nel cielo / Molecole malate, ma note musicali che formino gli accordi / Per una ballata di pace, di pace, di pace”… E qui Maloberti, pur senza perdere il messaggio antibellicista, reinventa la funzione del fucile: gli fa infatti emettere suoni a volte laceranti che sottolineano la forza e la profondità del respiro del performer con un effetto un po’ magico.

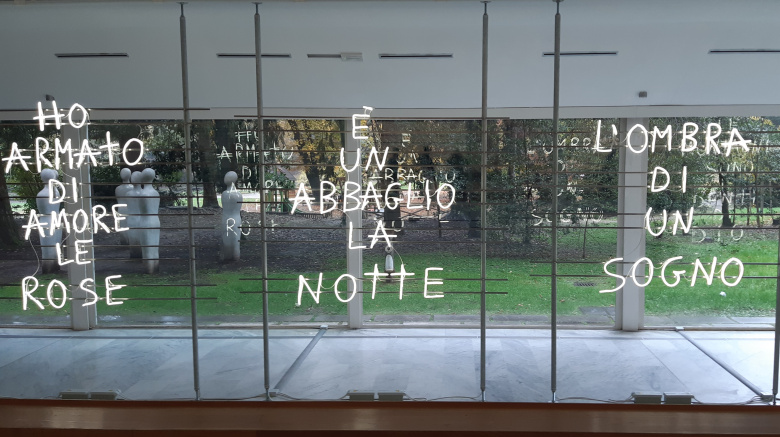

È come se tutte le opere di Marcello Maloberti fossero volutamente guidate da un sorta di congiunzione tra creazione, pensiero e corpo. Non a caso, mentre l’autore stesso mi guidava a visitare la mostra, ci ha tenuto a sottolineare che pure i titoli delle opere – scritti su lastre di acciaio zincato – li ha scritti lui a mano. Così come “a mano”, in stampatello, quasi fossero un verbo fatto carne, troviamo le sue scritte al neon chiamate Martellate. Tali scritte risultano parti di una serie iniziata nel lontano 1990, cioè dagli inizi del suo fare artistico, come se per lui non ci fosse arte senza pensieri scritti con vigore fisico. Sono frasi un po’ poetiche, ironiche, filosofiche, politiche, ma sempre brevi e incisive come un aforisma. Qualche esempio: HO ARMATO DI AMORE LE ROSE. Oppure: IL MIO NOME HA LA VOCE DI MIA MADRE. E ancora: HO LASCIATO AL MARE IL MIO RUMORE. Ma potremmo aggiungere anche quest’altra (non presente in mostra): L’ARTISTA HA SEMPRE FAME. Si tratta di affermazioni che possono richiamare i noti aforismi di Karl Kraus. Immagino ad esempio che Maloberti potrebbe fare proprio il detto di Kraus: «Artista è soltanto colui che sa fare della soluzione un enigma». E in effetti queste frasi-poesie, in forma di aforismi, sembrano contenere «una mezza verità o una verità e mezza» – come scriveva appunto Kraus in Detti e Contraddetti (Adelphi, 1992). Ma occorre anche aggiungere, lasciando da parte Kraus: quelle di Maloberti non sono solo riflessioni contratte, sono piuttosto “parole di pancia”, nate d’istinto, non prodotte da un lungo ragionamento, ma come sgorgate direttamente dal cuore, dalla gola, dalla voce, mettendosi sempre in gioco con sincerità.

“Io sono etrusco” pare avesse dichiarato lo scultore Marino Marini, per rivendicare il proprio legame con un fare artistico rigoroso ed essenziale, sintetico e senza fronzoli. Forse Marcello Maloberti potrebbe dire invece: “Io sono di Codogno e ho vissuto a Casalpusterlengo”, tanto i suoi lavori hanno un che di “terragno”, diciamo così da Pianura padana, e un tono volutamente popolare. Non a caso Maloberti dedica una grande installazione, Petrolio, all’omonimo libro di Pier Paolo Pasolini, sorta di testamento in cui lo scrittore si scagliava contro la società contemporanea italiana, dove il consumismo aveva omologato i costumi, facendo scomparire la vitale autenticità del mondo rurale e popolare a cui si sentiva così visceralmente legato. In suo omaggio, Maloberti ricopre il pavimento del primo piano del PAC con i volumi ben allineati di Petrolio, su ognuno dei quali poggia al centro, come un segnalibro, un coltello da cucina, simbolo della sua morte violenta ma anche del desiderio di fare riemergere la potenza del messaggio di Pasolini. Con tono più leggero, ma coerente con Petrolio, sulla balconata del Pac Maloberti espone la bandiera italiana con il suo bel tricolore, accostandola però a una lunga tovaglia a scacchi bianchi e rossi, tipica delle antiche e pressoché scomparse trattorie della Penisola. In fondo, se ci pensiamo, fa più “effetto Italia” tale tovaglia casereccia, messa in bella mostra nelle finte trattorie di cucina pseudo italiana sparse per il mondo che non la nostra bandiera. Sì, aveva ragione Pasolini, sembra volerci dire quest’opera: ormai la cultura popolare è scomparsa, è diventata solo una citazione, un accalappia-clienti per i quali si sfoggiano scritte come “autentica cucina di un tempo” o “pizza tradizionale”, per poi sentire esalare da tali finte trattorie “di una volta” venefici aromi di lieviti chimici e odori di piatti preparati chissà dove. E, sempre con un’analoga stoffa da tovaglia a scacchi rossi, ma trasformata questa volta in abito, vediamo i ritratti un po’ ieratici e un po’ divertiti della nonna e della madre di Maloberti, nell’opera Famiglia Reale (1993).

Nella Project Room, si passa infatti dai suoi lavori più recenti (spesso realizzati appositamente per la mostra milanese) a quelli che hanno segnato gli esordi della carriera dell’artista. E qui sembra proprio di trovarsi in un angolo di Casalpusterlengo, o Kasalpusterlengo come recita il titolo di un’opera, che volutamente ci rimanda a Pier Vittorio Tondelli, con il suo A Karpi! a Karpi!. Sempre nello spazio della Project Room, troviamo Famiglia Metafisica (1990) dove Maloberti si autoritrae con madre e nonna: tutti e tre belli irrigiditi come manichini metafisici nel salotto “buono” di casa con enorme lampadario sopra la testa. Ritroviamo pure il vecchio cartello stradale del suo paese, Casalpusterlengo, a cui nel 2006 si era appeso con vigore atletico come a voler indicare il legame con le sue radici geografiche e socioculturali. Insomma la mostra del Pac finisce là dove tutto era iniziato, in quei primi anni Novanta quando l’avevo conosciuto e apprezzato, grazie alla sua fotografia Casa (1993), anch’essa riproposta in mostra. Qui vediamo sua nonna, dal faccino furbo, che trova rifugio sotto il tavolo da cucina un po’ come se giocasse a nascondino. Si tratta di una piccola messa in scena casalinga e vernacolare, basata sul legame giocoso e affettuoso tra nonna e nipote. A suo tempo, proprio quell’opera, Casa, mi era subito apparsa significativa in un contesto dove diversi giovani artisti, appena usciti dall’Accademia o dal DAMS di Bologna, stavano iniziando a rinnovare il mondo dell’arte, partendo spesso dalla fotografia. Come inaspettatamente, messo da parte il linguaggio pittorico della Transavanguardia e le ormai stanche ricerche sul territorio di tanti epigoni di Viaggio in Italia, in quegli anni stava finalmente avanzando una nuova generazione di artisti italiani che, trascurando pennelli e tavolozze, usavano liberamente la fotografia e altri media. Spesso trionfalmente facevano ingresso in un mondo dell’arte che, fino a qualche anno prima, aveva messo al bando la fotografia, i video, le installazioni e pure le performance. Un mondo dell’arte che, nella continua riproposizione di un linguaggio ormai consolidato, aveva isolato e marginalizzato molti altri autori e autrici di alto livello che avevano iniziato a lavorare negli anni Settanta, come ad esempio Franco Vimercati, Silvio Wolf, Anna Valeria Borsari o lo stesso Franco Vaccari (quest’ultimo “riscoperto” proprio grazie al rinnovamento apportato dalla nuova generazione di artisti) rei di creare opere “diverse” rispetto al dominante ritorno alla pittura degli anni Ottanta. Va dunque a merito del PAC l’impegno di riportare l’attenzione su quegli autori (come lo stesso Maloberti, ma anche Liliana Moro, Luisa Lambri, Cesare Viel e altri ancora, a cui il PAC ha già dedicato mostre personali) che, dagli anni Novanta, furono capaci di dare una scossa al mondo dell’arte e della fotografia italiana, con opere senza vincoli di stile o di uso dei media.

Leggi anche:

Martina Angelotti | Marcello Maloberti. Blitz

Stefano Chiodi | Tavoli | Marcello Maloberti