Fotografie trovate, che passione!

Appena si parla di “foto trovate” vengono subito in mente vecchie e piccole immagini in bianco e nero, magari viste o acquistate in mercatini dell’antiquariato, od osservate in altrettanto vecchi album di famiglia, dove venivano raccolte con cura le foto meglio riuscite di parenti e amici di cui spesso si è perso anche il ricordo. Il termine stesso, “foto trovate” funziona come una sorta di madeleine auratica che ci rimanda al passato, sollecita ricordi o immaginazioni su storie e vite dimenticate, a volte sconosciute, che paiono interpellarci da un altrove affascinante e un po’ nostalgico. Che le foto trovate suscitino questi tipi di emozioni è indubbio, ma è altrettanto indubbio che appena si cerca di approfondire tale tema è come se si spalancasse un mondo immenso e indefinito, dove si viene trascinati nelle più svariate direzioni. Ora il libro Fotografie ritrovate (a cura di Aurelio Andrighetto e Mauro Zanchi, Postmedia book, 2024, pp.173, € 22) può essere inteso come una porta che si apre su tale intricata complessità, gettando “semi” che spingono volutamente il lettore in molteplici percorsi riflessivi. Nel libro sono infatti presenti vari saggi (di Elio Grazioli, Marisa Prete, Vittorio Iervese, Mauro Zanchi, Corrado Benigni, Giuseppe Di Napoli e Sara Benaglia) che affrontano l’argomento da punti di vista molto diversi tra loro; poi troviamo una serie di fotografie dell’artista Melvin Moti; interviste a Joachim Schmid e Erik Kessels (ovvero gli artisti più autorevoli che da anni lavorano quasi esclusivamente partendo da foto trovate); e infine una raccolta di foto d’epoca (collezionate da Zanchi) in cui gli errori fotografici sembrano voler trasformare le immagini in un insieme tra il magico, l’allucinatorio e l’umoristico. Insomma, tutto il libro funziona volutamente come un’opera aperta, come un apparato interdisciplinare proteso a sollecitare interrogativi e a mostrare come siano impossibili risposte definitive. Lo stesso Mauro Zanchi scrive: «È interessante partire dalla capacità delle foto vintage di suscitare nuove indagini, altre domande, ulteriori aperture, interrogazioni, di contenere enigmi visivi.»

Enigmatiche, indisciplinate, queste fotografie – che siano scattate da un autore oppure anonime – hanno infatti il pregio di essere dispettosamente poco propense a farsi “incasellare” o rinchiudere in ragionamenti a tutto tondo. Già nel primo saggio del libro, Elio Grazioli, quasi volesse scompaginare le carte fin da subito, racconta come molteplici artisti, soprattutto dagli anni ’70 ad oggi, abbiano lavorato a partire da immagini trovate, creando opere estremamente diverse tra loro, che suggeriscono un significato, poi un altro e un altro ancora e via avanti… Peter Beard, ci racconta, «costruisce un Diario africano in forma di album di viaggio in cui sono mescolate senza distinzione dichiarata foto scattate da lui e foto trovate». Di conseguenza, il passato delle foto trovate da Beard, anziché “stare al suo posto” e permetterci fughe immaginarie nel tempo che fu, si mescola con quello ben più recente delle immagini da lui stesso scattate, mentre le sue esperienze di viaggio s’intrecciano con quelle di sconosciuti. Joachim Schmid, in uno dei suoi primi lavori Bilder von der Straße (iniziato nel 1982), raccoglie fotografie scartate, smarrite e trovate per strada, perfino strappate o logorate dall’esposizione agli agenti atmosferici, per poi ripresentarle come una sorta di caleidoscopio di frammenti salvati dall’oblio e riaggiustati con cura. Il tema dominante di tali immagini è il ritratto, quindi va da sé che la sua impresa di salvazione sottolinea sia la fragilità dei ricordi che quella della stessa fotografia. Altro cambio di rotta: Alessandra Spranzi non cerca foto d’antan nei mercatini, ma le “ritrova” sfogliando manuali pratici, libri scientifici, giornali. Nella serie L’insieme è nero (2016 – in corso) rifotografa ad esempio alcune immagini, o dettagli di immagini, a partire da vecchi libri e riviste. Quello che le accomuna è l’aver trovato in tali scatti, o in parti di essi, qualcosa di enigmatico e straniante, di muto e silenzioso, nonostante l’ovvietà di quel che le fotografie originarie rappresentavano.

E poi di quali foto trovate stiamo mai parlando? Ormai non esistono più solo quelle vernacolari stampate sulle loro belle carte fotografiche, ma anche una valanga di foto fluttuanti nel web. Così (ce lo racconta Grazioli) Penelope Umbrico scopre, nel portale di Flicker, che il sole al tramonto è uno dei soggetti più amati e fotografati in assoluto. Con Suns from Flicker, l’autrice raccoglie migliaia di questi scatti con cui tappezza da cima a fondo le pareti di un museo. L’intento (come esplicita Joan Fontcuberta) era anche quello di riflettere sull’inquinamento visivo che ci domina e opporvisi non facendo neppure uno scatto in più rispetto a quelli esistenti. Peccato che la sua impresa “ecologista” non abbia funzionato un granché: a fare migliaia di ulteriori scatti s’impegnarono infatti i visitatori della mostra, fatalmente attratti da tale meraviglia di pareti gremite dei loro amati romantici tramonti. Quale fondale migliore avrebbero mai potuto desiderare per farsi dei bei selfie da condividere con amici e parenti? Poi ci sono gli autori che con zelo ricercano gli “errori” in applicazioni come Google Earth o Google Street. Mishka Henner, ad esempio, con Dutch Landscapes (2011) perlustra Google Earth; quindi trova e rifotografa quei punti del territorio che, spesso per motivi di segretezza politica o militare, sono stati pixelati, così da non essere identificabili.

Come si potrà capire da questi esempi, quell’afflato nostalgico del passato, che ci interpella grazie alle immagini trovate, finisce per dissolversi. Si potrebbe iniziare col dividere quanto meno le foto vernacolari stampate su carta da quelle trovate nel web, quelle degli album di famiglia da quelle anonime trovate qua e là. Ma, anche limitandoci a riflettere solo sulle vecchie, classiche immagini trovate, gli esiti di molte collezioni o lavori se ne vanno però a destra e sinistra e ci si ritrova a vagare qua e là come quei dilettanti che vanno in cerca di farfalle. Dopo vari tentativi una farfalla magari nel retino rimane impigliata, ma forse tanto varrebbe studiarla e ammirarla da sola, nelle sue specifiche caratteristiche, piuttosto che tentare di costruirci sopra un’evanescente teoria generale sui lepidotteri. Mi limito a qualche esempio, circoscrivendo l’ambito alle sole foto vernacolari. Con Io non scendo. Storie di donne che salgono sugli alberi e guardano lontano (Postcart edizioni, pp.224, € 20) la collezionista e storica della fotografia Laura Leonelli ha costruito un libro fotografico con foto anonime (da fine dell’Ottocento agli anni ’70) di donne che, anziché stare sedute in casa, meglio se con le gambe educatamente raccolte (già accavallarle era un segno di eccessiva emancipazione), addirittura si arrampicavano agili sugli alberi! Curiose e affascinanti le foto che lei propone hanno chiaramente un intento soprattutto sociologico e narrativo. Sono la dimostrazione di un piccolo ma significativo segno di libertà e ribellione femminile alle convenzioni maschiliste dominanti. Anche se poi, a onore del vero, si ha l’impressione che molti scatti siano dovuti a loro amici o amanti compiaciuti di aver trovato una donna speciale e intrepida, tanto diversa dalle altre da riuscire a inerpicarsi su tronchi e rami (ci penserà poi lui, in caso di matrimonio, a riportarla a terra…).

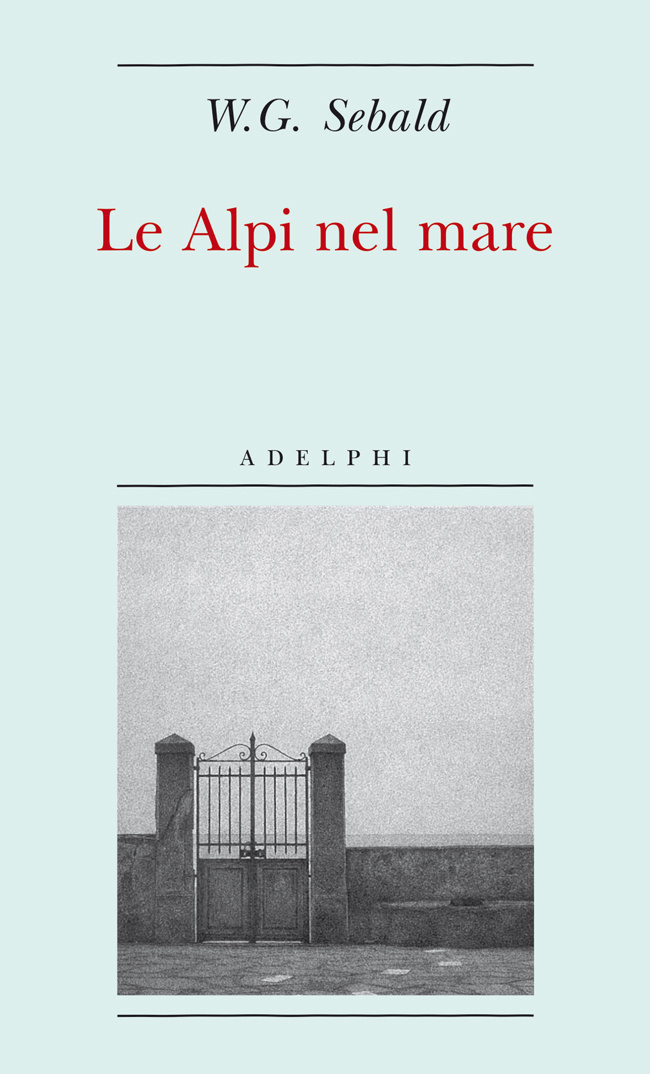

Ben diverso è invece l’uso delle immagini trovate che ne fa lo scrittore W. G. Sebald, e di cui scrive Corrado Benigni nel suo saggio. Sebald ha sempre costruito i suoi testi inserendovi fotografie intese come frammenti di una realtà passata e inafferrabile, come tracce di un inesausto e malinconico processo di rammemorazione. «Credo che la fotografia, le zone grigie della fotografia in bianco e nero, segnino esattamente questo territorio che si trova tra la vita e la morte. Nella fantasia arcaica non esistevano solo la vita e poi la morte, come pensiamo noi oggi, ma tra le due c’era un’enorme terra di nessuno dove gli individui erravano e dove non si sapeva esattamente per quanto tempo ci si dovesse fermare: poteva essere il purgatorio cristiano o una specie di zona desertica che si doveva attraversare per giungere dall’altra parte» – racconta lo stesso Sebald in un’intervista fattagli da Christian Scholz e ripresa da Benigni. Che sia proprio questa “zona grigia” – intesa come luogo permeabile di transito tra il regno della vita e della morte – quella che interessa lo scrittore, lo si capisce bene osservando l’unica foto del suo piccolo, splendido libro Le Alpi nel mare (Adelphi, 2011): brevi riflessioni di un viaggio in Corsica e del suo ultimo incompiuto vagabondaggio. Si tratta di una fotografia semplice e un po’ triste: vi si vede un muretto delimitato da un cancello di ferro, mentre sul fondo si intravede il mare all’orizzonte. La storia di questa enigmatica e vecchia immagine la racconta l’autore stesso alla fine del libro: l’aveva ricevuta con l’invito a immaginarsi “qualcosa che la rispecchiasse”; ma a lui risultava “inaccessibile” e forse un po’ l’inquietava, tant’è che con suo sollievo la perde, per poi però vedersela riapparire in una lettera spedita da Bonifacio con tanto di spiegazioni sul soggetto che rappresenta: semplicemente il cortile di una scuola a Porto Vecchio, negli anni Trenta. Dunque anch’io so esattamente ciò che questa fotografia ritrovata raffigura.

Eppure, appena guardo tale immagine, senza volerlo continuo tenacemente a interpretarla come mi suggerisce o m’impone il mio immaginario. Giustamente scrive Marisa Prete nel suo saggio: «le fotografie prelevate [cioè tolte dal particolare contesto in cui si trovavano] possono diventare schermi pronti ad accogliere i nostri fantasmi». E in questo caso i miei fantasmi sono davvero tenaci; e in parte davvero fantasmi... Mi spiego meglio. Quel che sempre mi ha colpito nei miei vari viaggi in Corsica è l’attenzione, il rispetto e il timore che gli isolani dimostrano per i loro morti: tant’è che quasi tutti i cimiteri o le tombe (in alcuni casi addirittura simili a lussuose ville d’epoca) s’ affacciano su splendide viste rivolte verso il mare o la campagna. È come se ai morti dovessero riservare i panorami migliori. Quello dei corsi infatti è un culto degli avi così unico nel Mediterraneo che lo stesso Sebald vi dedica il capitolo centrale del suo libro. Io stessa mi sono ritrovata a vagare tra i cimiteri di Capo Corso, della Balagne, di Ajaccio e Bonifacio, perché li percepivo come luoghi di stupefacente intensità, dove mortali e viventi, la terra della Corsica e il suo mare, ritrovavano magicamente un legame indissolubile. Ed ecco che, mentre osservo la fotografia della scuola di Porto Vecchio, inevitabilmente mi percepisco come un defunto che, dalla sua tomba di famiglia, osserva quietamente il mare in lontananza.

Il tempo che scorre non esiste, quell’immagine non mi rimanda né al passato né al presente, ma a qualcosa di sempre uguale, di eterno. Io guarderò sempre quel mare, perché sarò sempre lì. La “zona grigia” delle fotografia, di cui parlava Sebald, fa dunque riemergere in me quel sentire arcaico dove “non esistevano solo la vita e poi la morte”. Un sentire, un immaginario, che nasce certamente dagli oscuri meandri della mia psiche, ma anche dalla mia passione per la Corsica e dalla mia famigliarità con i culti degli antenati, grazie anche ai miei vari viaggi tra le isole dell’Indonesia. L’immaginario, così come il vedere, variano da persona a persona non solo sulla base della personalità di ognuno, ma anche a partire dalle sue esperienze, conoscenze, sensibilità: basta una semplice foto trovata, come quella del cortile di Porto Vecchio, per accendere le più svariate, incontrollabili fantasie nell’immaginario di chi guarda.

E arriviamo alla collezione di Zanchi con immagini vintage e vecchiotte in un percorso di accostamenti giocati tra assurde similitudini e spiazzamenti, tra errori e non-errori fotografici con effetti ondeggianti tra lo “spiritistico”, l’inquietante, l’ironico e il kitsch. Sara Benaglia commenta un’immagine degli anni Trenta, periodo in cui erano di moda spettacoli di magia e illusionismo: ecco la fotografia di una giovane donna che “vola” a occhi chiusi, ma con le gambe che le cascano un po’ giù, tragicamente meno “levitanti” del resto del corpo. Naturalmente, in queste immagini volutamente spiritate, venivano fatte “volare” solo le donne, perfette per impersonare figure angelicate, ma anche perché percepite più in sintonia con l’universo dell’irrazionale, dello spiritistico e del magico. Scusate se ironizzo, ma è ovvio che il pensiero razionale maschile ha un suo bel “peso” specifico e si presta meno a “svolazzare”, rispetto al pensiero “leggero”, intuitivo ed emotivo, che sarebbe invece considerato tipico delle donne. Sempre a proposito di magie, in varie immagini della raccolta il mitico “inconscio tecnologico della macchina fotografica” sembra volerne combinare di tutti i colori, come una sorta di folletto birichino. Vediamo foto di gruppo attraversate da dardi luminosi che paiono magicamente provenire dallo spazio siderale; poi ritratti con figure moltiplicate, quasi a voler suscitare un “effetto fantasma”; quindi una pecora circondata da una bella aureola. Sarà la personificazione di una nuova santa? Giuseppe Di Napoli, nel suo saggio, sottolinea che «a differenza dell’occhio, la macchina fotografica non vede», anche se poi fornisce «all’occhio uno strumento capace di ampliargli il campo visivo.» Poi Di Napoli riprende una celebre frase di Walter Benjamin, tratta dalla Piccola storia della fotografia: «al posto di uno spazio elaborato consapevolmente dall’uomo, c’è uno spazio elaborato inconsciamente».

Citazione più che mai appropriata: anche questa volta, infatti, Benjamin aveva ragione. Osservando le varie foto raccolte da Zanchi appare in effetti evidente che, nel caso di questi fotografi dilettanti, qui l’inconscio della macchina fotografica s’intreccia felicemente o infelicemente con quello di chi scatta: è evidente che l’occhio di questi fotografi dilettanti “non vede” – o vede alquanto diversamente – rispetto a quello della loro fotocamera. Prendiamo ad esempio un’immagine, di cui scrive anche Marisa Prete: mostra una bambina a testa china che si staglia davanti a un muretto campestre, mentre in primo piano domina l’ombra nera, enorme di una figura minacciosa. “Guarda che arriva l’uomo nero a portarti via se ti comporti in questo modo!”: così si redarguivano un tempo i bambini considerati indisciplinati. E in questa fotografia, eccolo apparire davvero “l’uomo nero”, in tutta la sua presenza paurosa di fronte alla bambina inerme. A parte gli scherzi, è ovvio che, se l’autore di tale immagine si fosse minimamente impegnato a guardare che cosa stava vedendo nel mirino della fotocamera, si sarebbe accorto che la sua ombra campeggiava inopinatamente dinanzi alla bimba. Invece non ci ha fatto caso, e il risultato non voluto è la figura paurosa dell’uomo nero… Che cosa voglio dire? Il punto fondamentale è che il fotografo più o meno professionista, mentre guarda nel mirino, abitualmente controlla che cosa vede nell’inquadratura. Invece il non-fotografo, il semplice fotografo dilettante, non lo fa: guarda e vede solo il soggetto che gli preme riprendere, il resto – ciò che la fotocamera inquadra – non lo nota. L’inconsapevolezza del fotografo dilettante, il suo inconscio – non quello della macchina fotografica – fa insomma sparire di fronte al suo sguardo tutto ciò che non lo interessa. Non ha idea di che cosa sia un’inquadratura, perché osserva solo ciò che lui vorrebbe fotografare, indipendentemente dalla fotocamera che impugna, spesso considerata come una sorta di strumento magico che fa tutto da sé e ubbidisce ai desideri di chi scatta. Purtroppo per lui la macchina fotografica ha le sue regole come qualsiasi strumento ed essendo meno emotiva riprende tutto quel che l’obiettivo ha inquadrato. E impietosa piazza poi, davanti agli occhi del fotografo ingenuo, proprio quel che lui non aveva notato ma che ora gli ritorna con tutta l’evidenza di un errore clamoroso: come la propria ombra enorme, trasformata nella figura di un uomo nero che sembra voler divorare l’amata bambina che lui voleva ritrarre.

In un’altra immagine vediamo il ritratto compunto di un uomo in giacca e cravatta che il fotografo ha prima pressoché decapitato, poi, mettendocela tutta, in un ulteriore tentativo si è limitato a segargli via un pezzo di chioma. Qui in gioco abbiamo invece quello che potremmo chiamare l’“inconscio” del dito che preme l’otturatore. Mio padre ne aveva uno formidabile: metteva in posa me e mia madre, poi con una ditata possente schiacciava con vigore il pulsante della fotocamera che inevitabilmente si spostava in basso senza che lui se ne accorgesse. E invariabilmente le nostre teste venivano “segate” o addirittura sparivano per incanto dall’inquadratura. Ma non c’era niente da fare: “l’inconscio” del suo dito fotografico era più forte di ogni paterna amorevolezza… Certo, in ognuna di queste immagini sono spesso in gioco imprevisti, errori, incidenti o sbagliografie (come ironicamente Man Ray chiamava i suoi errori, in questo caso però molto fruttuosi). Ma, al contempo, queste stesse immagini ci rivelano che non esistono “foto sbagliate”, ma solo foto da guardare, contemplare e capire; immagini che sollecitano inattese riflessioni e a volte anche qualche felice risata. Saranno foto trovate, ma è un piacere ritrovarle.

Leggi anche

Elio Grazioli, Photo trouvée

Gigliola Foschi, Oltrefotografia