Claudio Abate. Intrecciare l’arte con la fotografia

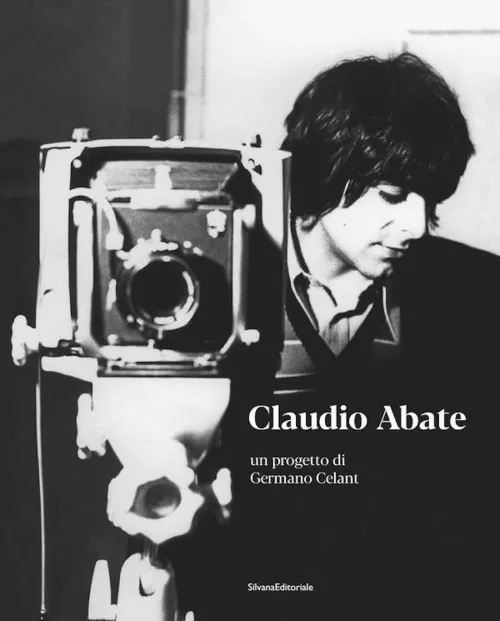

«Riconosco che riesco a fotografare alcuni artisti e altri no, bisogna entrare nelle opere, sentirle e farle proprie, anche amarle; se non si riesce in questo non si riuscirà nemmeno a fare delle belle fotografie» – racconta Claudio Abate (Roma, 1943-2017), il grande fotografo che ha raccontato e documentato il momento d’oro dell’arte italiana tra gli anni Sessanta e Settanta, come pure i suoi ulteriori sviluppi fin quasi ai giorni nostri. Di recente è uscita una sua monumentale monografia alla quale Germano Celant aveva lavorato prima della sua scomparsa e che ora è stata pubblicata grazie all’impegno di Ilaria Bernardi e con un’introduzione di Carlos Basualdo (Claudio Abate. Un progetto di Germano Celant, a cura di Ilaria Bernardi, Silvana Editoriale, pp. 536, € 90). A lei va il grande merito di aver scritto una precisa e dettagliata biografia di Claudio Abate: impresa non da poco, dato che il nostro autore ha fotografato tutta la vita come preso da furente passione, senza mai perdere entusiasmo per l’arte, gli artisti, la fotografia. Una vocazione, la sua, come non mai precoce, visto che a soli dodici anni inizia la propria carriera come “ragazzo di bottega” presso lo studio del fotografo Michelangelo Como e a quindici appena apre il suo primo studio! Insomma l’intraprendenza l’aveva già tutta fin da adolescente, anche se la voglia di studiare un po’ meno. In compenso Abate si farà una gran cultura diventando amico e fotografo di una moltitudine di artisti incontrati tra bar, trattorie e gallerie all’avanguardia, come L’Attico e La Salita di Roma, ma anche la Galleria Jolas di Milano e quella, seppur già “dominio” del fotografo Paolo Mussat Sartor, di Gian Enzo Sperone a Torino.

Al caffè Notegen, corrispettivo romano del bar Jamaica di Milano, già alla fine degli anni ’50 Abate conosce Mario Schifano, Pino Pascali e Carmelo Bene, il quale ultimo lo fa entusiasmare dei suoi spettacoli teatrali. Sì, perché Abate, “etichettato” come un grande fotografo dell’arte, per ben undici anni è stato pure fotografo di teatro, senza farsi mancare anche soggetti erotici e altre tematiche varie. Tra il teatro che non lo pagava e un’Arte Povera che all’epoca era povera davvero, il nostro si guadagnava da vivere come fotografo di fotoromanzi, oppure collaborando con “Playmen”, “L’Espresso”, e altre riviste ancora. Lavori, questi sì remunerati, che gli permettevano “il lusso” di fotografare quel che lo appassionava davvero, ovvero «tutto quello che in arte era movimento; perciò le azioni, l’installazione e il teatro». A lui interessavano infatti gli autori che negli anni ’50-’60 uscivano dalla logica del quadro tradizionale e di uno stile riconoscibile, per lavorare invece con lo spazio e la materia. Artisti protesi a creare un’arte fisica, oggettuale, spesso artigianale e basata sull’impiego di materiali poveri, paleoindustriali o naturali, eteronimi e concreti, in contrapposizione alle logiche del mercato dell’arte, al consumismo dilagante (grande “nemico” dell’epoca) e ai valori del liberismo economico. Opere, insomma, in netta antitesi sia alla Pop Art sia al rigore puritano della Minimal Art, dominanti negli Stati Uniti. Soprattutto Abate andava a ricercare quegli interventi artistici che si trasformavano in “azioni”, ovvero atti performativi dove arte e vita si miscelavano assieme.

Tra i molti autori che egli conosce uno dei suoi primi artisti prediletti diviene il vitalissimo e folleggiante Pino Pascali. Così lo fotografa mentre svolazza ridendo sopra la sua finta bomba, dall’ironico titolo Colomba della pace; oppure annoiato, con tanto di elmetto, dietro al suo Cannone Bella Ciao che non trova nemici. Fino ad arrivare alla sua celebre fotografia, dove vediamo Pascali – su suggerimento stesso di Abate – “fare il ragno al contrario” sotto i tentacoli poderosi della Vedova blu (1965), uno dei suoi molteplici animali-oggetti-giganti, realizzati con setole di plastica. Di Pino Pascali, infatti, Abate coglie perfettamente quello spirito che Palma Bucarelli (direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma) invitandolo alla Biennale di Venezia del 1967, descrive così: «Ragazzo terribile, gioca per dispetto e scaccia la vergogna esagerando (…) Quando un ragazzo diventa insopportabile è perché non sopporta più l’ipocrita serietà degli adulti. Pascali ha una fantasia caparbia, incattivita, ne inventa sempre una per far uscire dai gangheri» (in: Sandra Petrignani, Addio Roma, Neri Pozza, 2012).

Sì, davvero Abate sapeva – come già detto – «entrare nelle opere, sentirle e farle proprie, anche amarle» e pure fotografarle dal punto di vista immaginato e desiderato dall’artista stesso, operazione davvero non facile. Nel caso delle opere degli artisti che questo fotografo apprezzava, non si trattava certo di saper riprodurre bene un quadro (impresa difficile solo da un punto di vista tecnico), ma di interpretare e offrire una lettura del loro lavoro ben più articolato e complesso. Intento importantissimo soprattutto in quegli anni, in cui le opere erano spesso effimere, magari frutto di performance che duravano solo il tempo dell’inaugurazione e dove veniva lasciato alla fotografia il compito di testimoniarle per i posteri, come documenti inevitabilmente parziali, ma determinanti. Tanto per fare un esempio: chi mai oggi, senza le immagini di Abate, potrebbe mai farsi un’idea di Lo Zodiaco di Gino De Dominicis, esposto all’Attico nel 1970? Si trattava infatti di segni zodiacali rappresentati da persone o animali trasformati in un grande tableau vivant della durata di cinque giorni; dopodiché tutto sarebbe sparito per sempre. Ma Abate riusciva proprio nell’impresa di cogliere il senso di queste opere spesso volutamente un po’ folleggianti, un po’ non-sense. Tant’è che il grande Jannis Kounellis, come pure tanti altri di quella generazione, lo considerarono il loro fotografo di riferimento per tutta la vita. Ascoltiamo ad esempio lo stesso Kounellis, a proposito della propria opera Senza titolo (12 cavalli vivi), esposta alla Galleria l’Attico di Roma nel 1969: «i cavalli sono messi in uno spazio, e di questo spazio essi provocano un’epifania (…) Attraverso la loro presenza lo spazio si manifesta. I cavalli creano per opposizione il senso perimetrale dello spazio (…) In definitiva, l’opera ha un’origine tradizionale, non tradisce la tradizione ma, al contrario, la rispetta e la usa, pur dovendone uscire» (in: Arte Povera. Interviste curate e raccolte da Giovanni Lista, Abscondita, 2011).

Ed ecco che Claudio Abate capisce perfettamente il senso non immediato di tale opera impegnativa, e realizza uno scatto frontale che evidenzia, assieme alla sottolineatura araldica e vitale dei cavalli, tutto il perimetro dello spazio della galleria, esattamente così come Kounellis avrebbe voluto fosse visto, perché solo da quel punto di vista centrale, e da quell’altezza, si poteva capire il significato profondo di tale impresa. Per dirla con le parole di Abate stesso: «All’inizio cercavo di capire cosa volesse l’artista e poi mi è venuto spontaneo scoprire che nella maggior parte dei lavori che l’artista propone c’è sempre un punto di vista: così, in automatico, scattavo le fotografie». Operazione non semplice, ma appunto Abate ha quella sensibilità, quell’empatia che gli permettono di “entrare nelle opere”, di capire-sentire la poetica degli artisti con cui collabora. Il tutto usando una tecnica povera come, per altro, si usava spesso in quegli anni: ovvero una fotocamera 24x36, niente cavalletto, flash o luci artificiali che avrebbero “ingessato” l’immagine e dato un tocco di finzione alle azioni che lui documentava momento dopo momento, attento a fondere artista-opera e spazio. Un dialogo, quello tra opere e spazio che, per altro, sarà sempre un segno distintivo delle sue immagini, anche quando le opere di questi artisti, abbandonate spesso le performance e ormai divenuti famosi, verranno esposte in palazzi lussuosi e nobiliari.

Si potrebbe affermare che Abate è stato il grande fotografo dell’Arte Povera, ma non è completamente vero: lui infatti non fotografò proprio tutti gli autori sostenuti da Germano Celant, quanto quegli artisti con cui aveva costruito un sodalizio di stima e amicizia e che seguiva tra una mostra e l’altra, viaggiando anche all’estero. D’altra parte – come ben sottolinea Stefano Chiodi (Doppiozero, 26 agosto ’23) – lo scenario dell’arte dopo il 1968 risulta composto da molte figure di artisti che non rientrano nelle tradizionali distinzioni di corrente o di gruppo, per far emergere invece un comune impulso sperimentale a oltrepassare i confini tra discipline e pratiche espressive, uscendo «dall’esclusivo (e riduttivo) canone poverista con cui troppo a lungo si è letta la vicenda artistica italiana di quegli anni». Tanto per fare un esempio: Abate è certo il fotografo che più di ogni altro ha fotografato le opere di Mario Merz, di Pistoletto, di Giulio Paolini e soprattutto di Jannis Kounellis, sempre presenti in quasi tutte le mostre curate da Celant, ma ha pure documentato con passione e tenacia le “azioni” e le opere di Eliseo Mattiacci, grandissimo autore che preferiva “viaggiare da solo” ed essere fuori da ogni gruppo. Come racconta lo stesso Abate, Mattiacci era «un artista a sé, non legato a una situazione del mondo dell’arte (…) Tutto è partito nel 1969 da un’azione che fece all’Attico arrivando con il rullo compressore. Spianò una strada all’interno della galleria. Da qui ho cominciato a capire meglio le sue opere. Poi siamo diventati amici e ho fatto più di 10mila foto dei suoi lavori».

Quando, nel 1972, inizia ad allentarsi la forza dissacrante e la tensione comunicativa del gruppo di artisti che segue, Abate realizza una delle sue prime opere in cui si propone anche come un colto protagonista nell’ambito della fotografia di ricerca. Come altri noti fotografi d’arte – basti pensare ad esempio a Paolo Mussat Sartor, a Enrico Cattaneo o a Ugo Mulas – compie una sorta di salto dall’essere solo fotografo per divenire un «artista tout-court» (così infatti scrive Ilaria Bernardi). Un’artista però che, come gli altri autori nominati, non dimentica la fotografia, ma s’immerge profondamente nel suo linguaggio, lo analizza, lo sperimenta, lo usa “diversamente”. Nella serie Contatti con la superficie sensibile (1972) Abate crea enormi rayografie grazie a grandi tele emulsionate e a una camera oscura a misura d’uomo. Illuminando l’ambiente con un’intesa fonte luminosa dà vita a magiche silhouette, tutte a grandezza naturale, dove dal nero emergono le figure dei “suoi” artisti: da Jannis Kounellis con un martello (simbolo del suo bisogno di lavorare con i materiali ) che pare volare sopra la sua testa, a Michelangelo Pistoletto raddoppiato come se fosse davanti a una sua opera specchiante, fino a un seriosissimo e impalato de Chirico visto di profilo, che sembra un inquietante Alfred Hitchcock. Questa nuova serie di opere costituirà l’inizio delle incursioni di Abate nel mondo della sperimentazione artistica/fotografica: nel 1976 comincia la serie La malattia dell’occhio, riflessione su come lo sguardo fotografico rifletta in modo anomalo la realtà manifestando al contempo la soggettività del fotografo; mentre nel 1980, con Fotogrammi in bianco e nero, crea un’opera analitica, un po’ vicina alla Verifiche Ugo Mulas: si tratta di due file di fotografie mai scattate che degradano dal bianco alle varie tonalità del grigio fino al nero, sulla base di quanta luce ha assorbito la carta fotografica. Opere a cui ne seguiranno molte altre sempre di grande interesse, come Dopo cena, Progetto per un monumento al cinema, Legge Bossi-Fini e via elencando.

Ancora attorno agli anni ’80 Abate dichiara: «Sono nato col bianco e nero, la stampa in bianco e nero acquista il cinquanta per cento della qualità. La qualità puoi controllarla, farla uscire fuori. Le foto a colori per me sono un falso (o quasi). I colori non sono mai fedeli e c’è un margine di arbitrarietà troppo elevato». Verrebbe da dire ironicamente che sono le sue “ultime parole famose” dato che da lì a breve diventerà un grande fotografo a colori, capace di controllare con superba maestria luci e toni in un’epoca in cui, senza l’aiuto di photoshop e di una fotocamera digitale, l’impresa richiedeva l’uso complesso di vari filtri e non si poteva sbagliare. Tanto era bravo in questa difficile impresa che la vedova di Joseph Beuys, notate alcune sue immagini a colori dai toni caldi, inviterà proprio lui a documentare le bacheche piene di oggetti e giornali create dall’artista tedesco al Landesmuseum di Darmstadt. Un compito non da poco che gli richiederà un mese di lavoro combattendo contro i riflessi dei vetri, le luci da correggere con filtri e le posizioni ravvicinate delle bacheche, ma da cui uscirà vincitore, tanto che i suoi scatti saranno pubblicati nel 1990 nel prestigioso volume Joseph. Block Beuys, edito da Schirmer/Mosel Verlag, in altre parole il culmine dell’editoria tedesca.

Ormai i tempi sono cambiati: le sue fotografie di ricerca, così come quelle sull’arte, a partire dalla fine degli anni ’80 iniziano sempre di più a essere esposte in prestigiose gallerie, in musei e biennali d’arte o fotografia nazionali e internazionali; lui abbandona la sua agile fotocamera 24x36 per un costoso e precisissimo banco ottico, anche perché i sempre più innumerevoli artisti che segue e lo stimano, anziché cimentarsi in performance da catturare al volo, stanno sempre di più creando opere vere e proprie, che interagiscono con spazi raffinati, storici o grandiosi. Ed ecco che le sue stesse immagini da “povere” divengono sontuose, magiche, talmente magnifiche da risultare esse stesse delle opere d’arte. Qualche esempio giusto per dare l’idea: quando fotografa nell’oscurità il neon rosso Curva si diventa di Maurizio Mochetti (Galleria Giorgio Persano, Torino, 1988), Abate lascia aperta sul fondo la porta della galleria in modo che rifletta la luce dell’esterno sul muro. Così facendo crea un effetto visivo metafisico e un gioco di contrasti tra la forma avvolgente-animata dell’opera di Mochetti rispetto al rigido rettangolo bianco della porta: insomma dà vita a un’immagine capolavoro. E che dire della sua fotografia dedicata all’opera di Marisa Merz Senza titolo – violino (2000)? Non si può che rimanere incantati dalla bellezza della sua fotografia, in cui si rispecchia la personalità di questa strepitosa artista “maghetta” (piccina, con i capelli spesso un po’ arruffati, lo sguardo intenso e leggermente ironico mi faceva infatti l’impressione di un folletto dell’arte), le cui opere delicate e poetiche sono state troppo spesso messe in ombra da quelle più possenti del suo geniale e imponente consorte. Ma vediamo meglio questo lavoro: nel verde smagliante del prato antistante alla superba Villa Medici di Roma, l’autrice ha come deposto e incastonato un violino senza corde, dalle forme perfette ma ormai muto. Ed ecco che Abate coglie l’attimo magico in cui dal fianco di questa magnifica villa, come scaturito dal blu del cielo, si slancia un raggio luminoso che scende proprio verso lo strumento musicale, quasi volesse rivivificarlo e far riudire le sue note dimenticate. Si opera allora una metamorfosi: il violino pare trasfigurato, si rivela traccia di una memoria abbandonata, e purtuttavia sempre presente, quasi musica inaudibile che si prolunga nel silenzio di sé stessa. Come scrive giustamente Carlos Basualdo, nell’Introduzione, a partire dalla fine degli anni ’90 questo «artista/fotografo trova finalmente la possibilità di realizzare fotografie come opere d’arte per documentare altre opere d’arte, in un equilibrio impeccabile e definitivo tra opera e contesto che rappresenta allo stesso tempo il suo testamento e un nuovo inizio».