Speciale

Pierluigi Fresia: l’errore del nulla

Con Pierluigi Fresia, classe 1962, nato a Asti, affrontiamo questioni fin qui non incontrate. La principale e più evidente è il rapporto tra immagine e testo, immagina fotografica in particolare e testo che è inserito all’interno, non a lato, come nell’Arte concettuale. Il risultato è originale e di grande intensità, perché il testo pare un pensiero aleggiante nell’immagine, da un lato come fosse nato nello stesso momento, creando un legame indissolubile e al tempo stesso misterioso tra loro, dall’altro lato pensato da chi? dall’artista, da qualcun altro, da noi stessi, tanto risuona in noi? Da qualcosa (rarissime sono le presenze umane) nell’immagine o dall’immagine stessa, verrebbe anche da dire, tanto, ripeto, tutto appare perfettamente connaturato? E ancora: non è una voce, è silenziosa, non è immediatamente deducibile o sovrapponibile all’immagine, quindi apre un varco e un pensiero secondo. E d’altro canto le frasi hanno sempre almeno due letture, spesso con un tocco di ironia che invita a non credere di aver compreso ma anche a non darsi per vinti – a “rimediare”, dice lui. Ma allora anche per l’immagine occorre pensare a una doppia visione e una doppia interpretazione: lo si capisce bene perché non è mai strettamente simbolica, anzi appare a prima vista più evocativa che direttamente collegata al testo, ma se si guarda con attenzione, ecco scattare i rimandi e gli intrecci.

E dunque i contenuti: Fresia ha costruito per noi un percorso sintetico che gli ha permesso non solo di raccontare la sua storia d’artista ma anche il fondo della sua riflessione sia estetica che esistenziale. Parla di fotografia e di realtà, di tempo e di vita, di velocità della luce e di senso.

1 Siate pronti a rimediare, 1999.

EG: Come sei approdato alla fotografia artistica?

PF: Ho iniziato a fotografare versa la metà anni ’90, quando tra l'altro ancora dipingevo – e continuo tutt'ora a dipingere – poi anche molta installazione, che all’epoca aveva parecchia presa sui noi giovani artisti.

EG: La prima opera che hai scelto è già del tipo che caratterizza la tua produzione, ovvero con un testo inserito-sovrapposto a un’immagine fotografica. È stranamente più colorata del tuo solito, forse anche per la scritta rossa. Comunque si parte in quinta, perché il testo è alquanto impegnativo, una dichiarazione d’intenti. La prima frase ha addirittura un sapore metafisico: “La realtà è un errore nel nulla”, mentre la seconda, in rosso, dice “Siate pronti a rimediare” e fa un salto diciamo di tonalità, perché si può leggere come un imperativo ma anche come un'ironia. Raccontala un po’.

PF: Questa immagine ha suscitato un po’ di scalpore una volta esposta, è una di quelle opere che racchiudono in nuce molto di quello su cui ho continuato a ragionare negli anni successivi: il rapporto con la realtà e con la possibile cognizione di essa da parte mia. Tutto ciò va di conseguenza collegato anche all'utilizzo della fotografia in quanto mezzo che dovrebbe(!) catturare qualcosa di realmente “vero”, mentre per la pittura, penso, carpisca qualcosa di mentale che diventa segno o colore. Diciamo pure che in quel lavoro c'erano già tutti i semi di ciò che è venuto dopo, non ultima, come hai notato, l'ironia, un reagente che tutto sommato cerca di smorzare i toni e di prendere un minimo di distanza, qui da un’asserzione significativamente forte “La realtà è un errore del nulla”, che ti fa pensare ma contro la quale sei totalmente impreparato, perché non hai altri mezzi se non quelli della mente che per autoprotezione usa l'ironia per porre un piccolo argine sicuro che ti preserva dall'abisso.

EG: La fotografia è dunque una forma di questo rimedio?

PF: La fotografia può essere una forma di quel rimedio, perché intanto illude di aver sconfitto questo nulla, illude nella misura in cui continui a vedere questi ragazzi che tirano o ricevono la palla, due con la borsa frigo che vanno, c'è questo andare e venire, sembrano quasi i personaggi dei film di Ozu. E il colore qui ha importanza perché rende la cosa stranamente “vivente”.

EG: E la fotografia è anche il mezzo che rivela il fatto che la realtà, che noi diamo per scontata, è invece un “errore” del nulla?

PF: Be’ sì, assolutamente. La stessa fotografia per me è di partenza un errore, proprio per la sua incorreggibile falsità, per il fatto che comunque rappresenti sempre un istante che non c'è più e che contemporaneamente non è ancora iniziato. Quindi si è in un punto che non ha area di significato sulla quale poggiare il pensiero, ecco che è l’errore, comunque illusione. Nel contesto di quel tipo di frase bisogna anche capire genera l'errore: e poi, siamo noi che lo rileviamo, oppure l'errore è al di là di noi perché non abbiamo gli strumenti per coglierlo? Stiamo per un po’ su una sorta di tapis roulant, il tempo, ci saliamo alla nascita, poi tutti cadiamo e il tempo – altro elemento che io continuo sempre a considerare – prescinde assolutamente da noi.

EG: Senti, sembra un po’ la copertina di un libro.

PF: Sì, vero, e poi la forma è anche sostanza, e ha un suo perché. La mia generazione è stata molto legata all’oggetto fanzine, disco, copertina, queste immagini, la forma del lettering e altro sono una parte importante della nostra cultura visiva. Quindi viene fuori quel modo di assemblare il tutto, di studiarne la composizione.

2 Dimmi se suda la fronte del tempo, 2006.

EG: Passiamo alla seconda opera, il dittico. Dimmi se suda la fronte del tempo.

PF: Intanto è una foto fatta in modo quasi voluto, non è un soggetto, chiamiamolo, trovato come nella maggior parte dei miei lavori, certo è intervenuto anche il caso e la particolare situazione. Sta nevicando, con la macchina mi fermo e osservo il paesaggio dal finestrino, voglio fotografarlo, faccio retromarcia mentre continua a nevicare e mi accorgo che quella davanti a me è una macchina sparita, un non-soggetto che ha lasciato le sue tracce ma sostanzialmente non c'è. Facendo retromarcia ero rimasto sulle stesse mie tracce lasciate, mentre all’arrivo ero come retrocesso nel nulla. Poi sono andato ancora avanti per riarretrare ancora, ho questi due scatti, uno più avanti e uno più indietro, due distanze minime che però creano l'illusione di qualcosa che è andato oltre l'esistere.

Naturalmente quando sparisce qualcosa, sparisce anche il tempo che regola quel qualcosa, l’esistenza e la sua cognizione sono regolate da leggi che per la maggior parte dei casi comportano il fattore tempo: si nasce, si vive, si muore, ci si sposta... ogni azione e ogni punto del nostro esistere si avvolge al tempo. Mi sono domandato con ironia se in quell’opera il tempo si fosse davvero sospeso, se quel grande vecchio che ingoia giorni all'infinito, sudando, faticando, fermandosi si sia asciugato la fronte, abbia tirato un sospiro, perché anche lui dovrà pur riposare?

EG: A chi ti rivolgi dicendo “Dimmi”?

PF: Mi rivolgo a un po’ a tutti quelli che guardano, testimoniano... Le mie domande, i miei dubbi cercano costantemente la soluzione attraverso il lavoro e quindi una domanda mia è una domanda anche a chi guarda le mie opere, il fare arte è anche una richiesta d'aiuto, non deve esserci assertività, non si deve entrare a gamba tesa. Anche perché non ne ho diritto, non ne ho i mezzi e poi sarebbe assurdo, però quello di condividere le domande, i dubbi, è un sentiero, secondo me, percorribile. Sì, dal mio punto di vista è percorribile e ti rende compartecipe di qualcosa veramente umano, quindi rende sociale anche il modo del fare arte, senza entrare per forza nel politico.

EG: Naturalmente il soggetto dell’immagine essendo delle tracce, non si può non pensare all'aspetto che si chiama “indicale” della fotografia, cioè di impronta della luce. È interessante anche da questo punto di vista, cioè io trovo che tu riesci ad articolare in modo originale anche le questioni formali. Così questa sospensione, questa scomparsa di cui parli si addice anche alla nozione di traccia e il fatto che diventa un dittico dà una sfumatura particolare all'idea della traccia, cioè di un movimento, di un cambio di prospettiva. Pongo la questione in termini di domanda: all'epoca hai pensato anche all'uso della sequenza come si è fatto molto, soprattutto negli anni ’70, appunto con la fotografia, Land Art fatta con la fotografia alla Dibbets o altri artisti.

PF: Era un modus operandi tipico di quel periodo, come se ci fosse un surplus semantico che rendeva ancora più pregnante il soggetto. È chiaro che anch'io l'ho guardato, ma è stata un’influenza più inconscia che pensata.

EG: Però l'hai usato pochissimo.

PF: Sì, l’ho usato pochissimo, in realtà più che la serialità nell’opera singola mi son reso conto di una mia certa serialità relativa al soggetto che sovente viene rifotografato, anche a distanza di mesi, anni, entrando poi a far parte di opere diverse. Per esempio, c'è un piccolo maneggio che spesso rifotografo, ormai è già in 4 o 5 opere. Non è l'atteggiamento che avevano gli artisti degli anni ’70, è più una sensazione di Genius loci in uno spazio determinato, come se lì trovassi una matrice del mio pensiero, che si confà perfettamente al mio ragionamento, devo ritornarci perché lì e solo lì mi è possibile ritarare il pensiero e innescare il ragionamento utile ogni volta per determinare nuove sensazioni.

E poi rimane il fatto che i posti che fotografo per i miei lavori sono nel raggio di pochi chilometri da dove vivo, non per un'idea di pauperismo mentale, ma perché non credo necessario per il mio lavoro l’andare lontano, è già tutto lì.

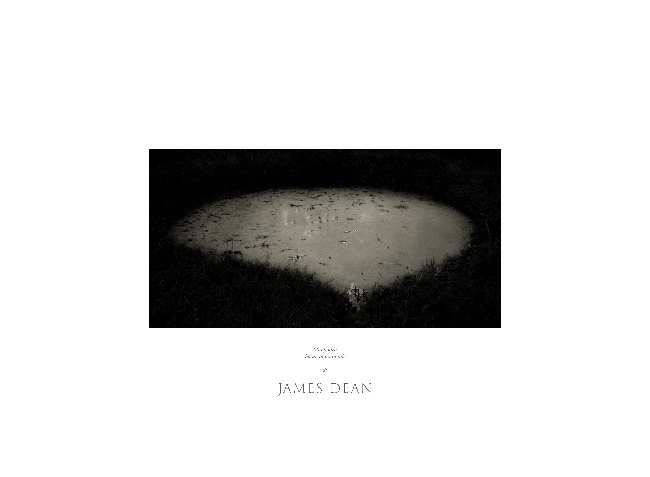

3 Mio padre ha un anno in più di James Dean, 2008.

EG: Passiamo alla terza opera. Che cos'è questo che vediamo?

PF: È uno stagno, una pozza d'acqua, anche un po’ ghiacciata.

EG: E cosa c'entra James Dean?

PF: La frase dice che mio padre ha un anno di più di James Dean. È un po’ come per le tracce, la sparizione: James Dean è morto giovane ed è sempre giovane, mentre mio padre quando ho fatto quella foto era già anziano. Di nuovo è saltata fuori l'ironia, un'ironia un po’ struggente che ti fa ragionare su quanto tutto sia illusorio o diventa illusione, James Dean lo vediamo attraverso le fotografie e i suoi pochi film, bello e giovane, aitante, con quel cappello da cowboy o il giubbotto di pelle, per sempre bello e un po’ maledetto; mio padre invece ha fatto tutto il suo percorso vitale ma, sempre, con un anno di differenza di età da James Dean. Quindi questa piccola cosa, casomai “sciocca”, diventa spunto e stimolo a una maggiore umiltà nei confronti di ciò che vediamo e di ciò che pensiamo di quello che osserviamo.

Poi, a posteriori mi sono reso conto che quel piccolo stagno, che ho abbinato alla frase in modo inconsapevole, per una questione totalmente formale e di composizione, altro non era che lo stagno di Narciso nel quale ci specchiamo per vedere un eterno James Dean come nostro riflesso, il nostro essere che in realtà non è più, la rappresentazione mitica che ognuno ha del sé stesso.

EG: Anche qui, come nella precedente, c'è uno scarto temporale, non più in dittico ma interno a un’unica immagine.

PF: Sì, lo scarto temporale di un percorso che, da una parte è continuato in modo naturale e dall’altra si è troncato in modo drammatico, entrambi avevano però le stesse prerogative. Questo accade con tutto, no?

EG: Con questa opera comincia quella che è la caratteristica principale della tua opera, la fotografia di luoghi e situazioni diciamo un po’ evanescenti che ospitano, suscitano, si legano in un modo tutto particolare con le frasi che vi disponi. Qui vorrei parlare di più sul particolare legame che poni tra immagine e testo.

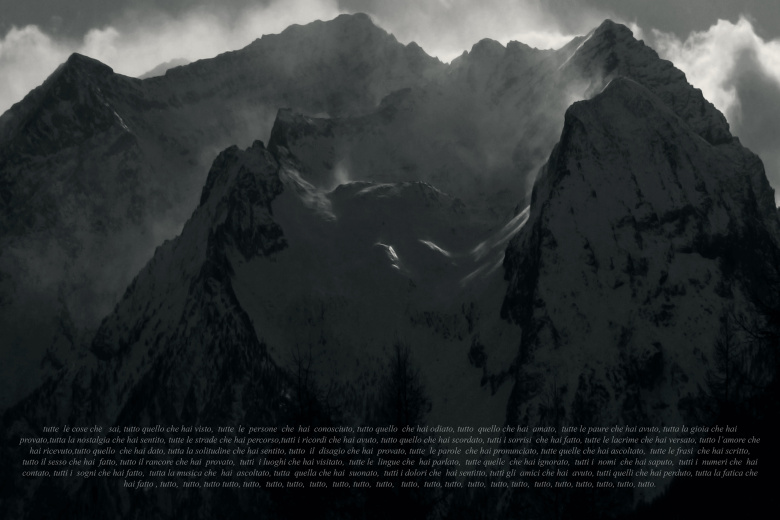

4 Tutto, 2012.

EG: A me ha sempre interessato il fatto che immagine e testo sono così intimamente legate che si presentano come nate insieme. Non c’è, cioè, né un rapporto da immagine e didascalia, né il rapporto dialettico o di complemento o narrativo tipici dell’Arte concettuale. La tua mi sembra una modalità originale: il testo è qualcosa tra il pensiero che viene in mente nella circostanza presentata dalla fotografia e un pensiero che è intrinsecamente unico imago-testuale, se così si può dire, inscindibile, che nasce così. Ecco, in questa immagine c’è tanto testo, ci costringi a leggere molto.

PF: Sì, è un inventario. “Tutto”, è l'inventario, mai completo, di una vita. È un elenco quasi merceologico, c’è tutto l'amore che hai dato, ricevuto, tutte le persone che hai conosciuto, le cose che hai visto, le cose che hai perso, quelle che hai detto, tutto e il contrario di tutto, perché la vita è così, tutto e il suo contrario, questo vale per il nostro piccolo esistere, il nostro piccolo tutto, non il Tutto con la T maiuscola. Quindi è chiaro che la montagna, così grande, che sta dietro, cos'è se non un altro tutto che ti si sbatte contro? Una cosa invalicabile, che non riesci a racchiudere, che sta a malapena nel riquadro dell’opera, come se sforzasse, e anche noi fatichiamo, vogliamo qualcosa di più di quello che in realtà siamo, uscire dal confine, dalla cornice stretta del nostro piccolo io.

EG: Però al tempo stesso è concava, sembra accogliere.

PF: Sì, accoglie e opprime, come una madre che ti abbraccia e ti soffoca. La vita è un posto sicuro ma è un posto soffocante, si vuole fuggire via e poi si ha paura di essere soli. È tutto anche qui un errore, ancora, al quale non c'è rimedio, che dobbiamo affrontare, anche qui con un po’ di ironia, questo inventario da negoziante, non l’ho fatto con un foglio di Excel, ma avrei anche potuto, e dovrebbe continuare, quelli sono solo alcuni dei punti dove più o meno tutti siamo transitati.

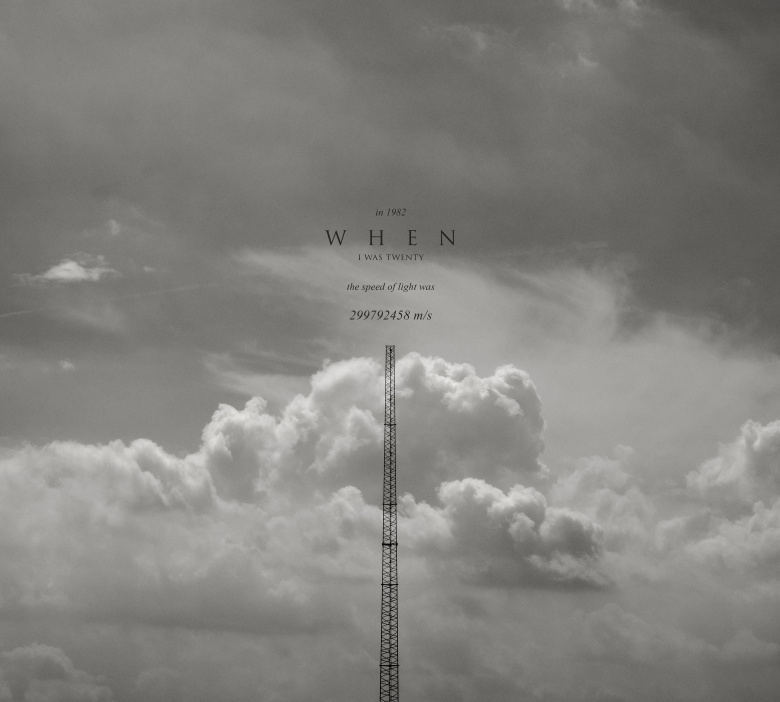

5 In 1982 when I was twenty, 2017-2023.

EG: La quinta immagine chiama in causa la velocità della luce. Dice: “Nel 1982 quando avevo vent'anni la velocità della luce era di 299.792.458 metri al secondo”.

PF: Sì, è un argomento che porto avanti da un po’ di anni e ogni tanto torna fuori, anche perché la velocità della luce non cambia, quindi perché io dovrei cambiare lavoro? Mi inchino sempre davanti alle certezze. Una delle poche certezze, ammesso che davvero lo sia, è la velocità della luce. Anche qui c'è ironia, ho meso una X in un punto a caso della mia vita passata, qui è il 1982, nell'82 c'ero, ero in grado di capire cosa stessi facendo(?), avevo vent'anni, e la velocità della luce era già lì, monolitica, ferma, è come girare intorno a un punto fisso, come l'ago del compasso e noi intorno a fare questo grande cerchio, è un'asserzione confortante, di una certezza/valore uguale per tutti: possiamo dire e fare un sacco di cose e intanto X era ed è X, se diamo per X la velocità della luce, io in questo grande caos che è il tutto mi illudo che ci sia un confortevole punto fisso. Ma non perché abbia paura che non ci sia, ma se tu fai un punto in una nuvola, quella nuvola prende senso, se è tutto bianco e tu fai un segno, la realtà diventa un errore meno madornale, perché tu sei passato e ci hai lasciato una traccia.

EG: D’altro canto luce e fotografia vanno insieme.

PF: Certo, la velocità della luce è la velocità della fotografia, tutto è alla velocità della luce, anche il pensiero perché i segnali mentali sono segnali elettrici né più né meno. Quindi c'è un reticolo di certezza che è la costante della velocità della luce sul quale noi adagiamo cose che invece vanno per i cavoli loro, da tutte le parti. Questo è meraviglioso, è come un quaderno a quadretti su cui puoi disegnare dei fiori senza seguire le righe, non fare più le cornicette, abbiamo la libertà di non fare più le cornicette, questo è meraviglioso.

EG: Prima di passare all'ultima opera, ti chiedo: perché non affronti soggetti, argomenti più caricati di contenuto di tipo sociale e politico?

PF: Non affronto questi argomenti, intanto, perché non fanno parte del mio sentire, del mio modo di lavorare. L'impegno sociale è importante, parlo per me, ma affrontarlo in arte è il modo meno fruttuoso: i problemi sociali necessitano di interventi rapidi, diretti e mirati, l'arte contemporanea, purtroppo, è un argomento elitario che difficilmente può incidere sulla politica; sulla cultura quello sì. L'impegno sociopolitico, strombazzato più che pensato, è sterile autoreferenzialità, un altro modo di tirar fuori il proprio, dannoso, ego d’artista.

Non parlo del reportage, che è fondamentale, necessario a capire veramente come stanno le cose, perché accadono. Ma è un'altra cosa...

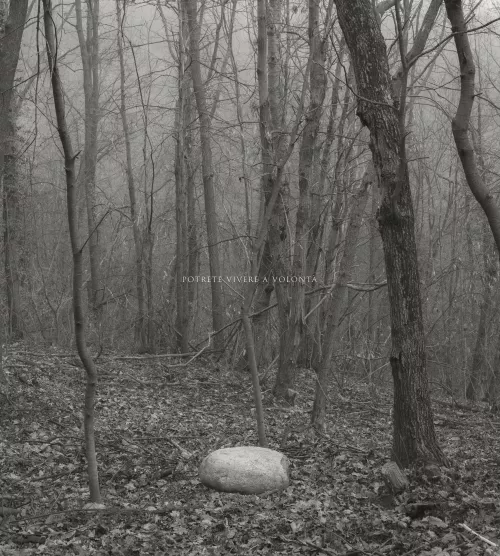

6 Potrete vivere a volontà, 2024.

EG: Ultima immagine. Il testo dice: “Potrete vivere a volontà”. Mi sembra che hai costruito un percorso, questa è la conclusione. Dunque viviamo a volontà?!

PF: Be’, sì, potremmo vivere a volontà, casomai avvalendoci del suicidio, ma in realtà no, non possiamo, viviamo tutti prescindendo dalla nostra volontà, perché ci siamo trovati qui a un certo punto del tempo, sempre lui, e abbiamo poi scoperto di chiamarci Elio o Pierluigi, ecco che la nostra volontà è già andata a quel paese, da subito, di nuovo dobbiamo usare l’ironia nel porre rimedio all'errore del nulla: noi siamo l’errore del nulla, se il nulla avesse vinto con la sua vuota perfezione non saremmo qui a parlarne, questo certifica che ha sbagliato, il suo errore, viceversa ci sarebbe solo lui, come quella grande montagna che tutto soffoca.

EG: Qui invece è un sasso.

PF: Sì, qui c’è un sasso. Anche questa è una situazione che ho trovato, non preparata, diventa quasi un totem, qualcosa intorno al quale celebrare un rito, o anche solo la sua singolarità. Un albero da solo non è bosco; quando lo scorgiamo in una radura, distante dal bosco oscuro, meraviglioso, che cosa dice al nostro inconscio di uomo-scimmia? È come se l’albero davvero si manifestasse, ci raccontasse con forza il suo esistere. Forse così è nata quella devozione per certi alberi o altro già nel paleolitico: la pianta sacra, la montagna sacra, soggetti isolati, isolati e dunque più veri, che pare tengano lontano tutto il resto, difendendosi, difendendoci. Così è anche per quel sasso.

EG. Che poi ha questa forma di uovo sì ma sbrecciato sulla destra.

PF: Sì, probabilmente è un masso erratico, residuo di qualche glaciazione, che è rimasto lì.

EG: Sì, un segno, una traccia, però, voglio dire, non è puramente ovale come un uovo per cui si porterebbe dietro tutto il simbolismo dell’uovo, ma è sbrecciato, è una specie di simbolo sbrecciato, un simbolo mancato.

PF: Sì, anche lui ha un errore nella sua forma.

Leggi anche:

Elio Grazioli | Mario Cresci a ritroso

Elio Grazioli | Le soglie di Silvio Wolf

Elio Grazioli | Campigotto extraterrestre

Elio Grazioli | Paola Di Bello: sparizioni

Elio Grazioli | Paola Mattioli: lo sguardo e il ritmo

Elio Grazioli | Alessandro Calabrese, liquidare e liquefare la fotografia