Yukinori Yanagi, il dinosauro atomico all'Hangar

Il 25 novembre 1970 Yukio Mishima e alcuni membri del Tatenokai, una milizia privata fondata dallo scrittore due anni prima, occupano un ufficio del Quartier generale del comando orientale delle forze di autodifesa di Ichigaya a Tokyo. Dopo avere pronunciato un discorso dal balcone, che si affaccia sulla piazza d’armi, Mishima grida tre volte «Tennōheika Banzai! – Lunga vita a sua Maestà l’Imperatore!» e rientra nell’ufficio dove si suicida secondo il rituale del seppuku. Il suicidio premeditato di Mishima è un gesto in cui la vita e la morte convergono in un’esperienza che è insieme estetica, etica e politica. La sconfitta militare del Giappone e la sua colonizzazione culturale causarono il dramma identitario vissuto dai Giapponesi al termine della Seconda Guerra Mondiale. A tutto ciò si aggiunse la “Dichiarazione di umanità”, ovvero la rinuncia dell’Imperatore alla propria natura divina pronunciata da Hirohito il 1° gennaio 1946 – su richiesta del generale MacArthur –, che sconvolse i Giapponesi, molti dei quali reagirono con il suicidio. Nello shintoismo la dea del Sole Amaterasu-ō-mi-kami è considerata la mitica antenata diretta della famiglia imperiale giapponese, rappresentata nella bandiera nipponica dal cerchio rosso su fondo bianco.

Il Sol Nascente è un simbolo identitario che l’artista giapponese Yukinori Yanagi inserisce in alcune sue opere esposte nella mostra ICARUS, a cura di Vicente Todolí e Fiammetta Griccioli (Pirelli HangarBicocca, fino al 27 luglio 2025), la prima grande mostra antologica in Europa dedicata all’artista.

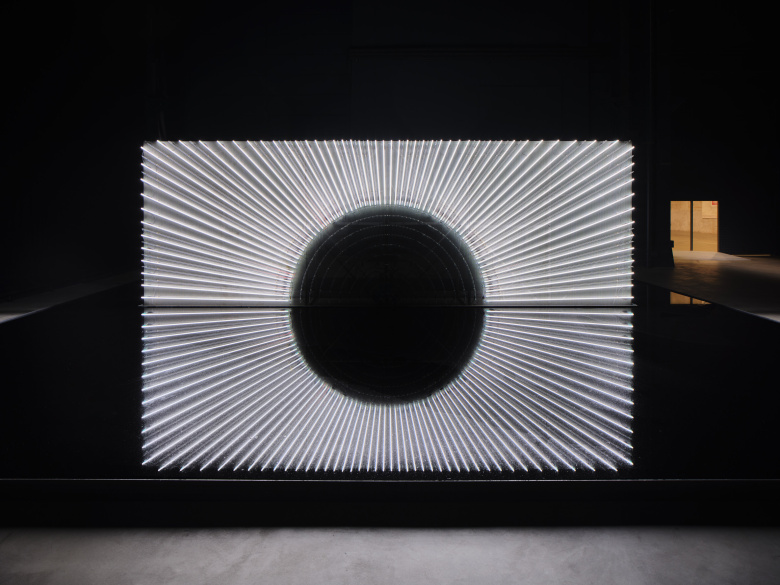

L’installazione Hinomaru Illumination 2025 (2025) rappresenta la bandiera giapponese (Hinomaru) con il cerchio rosso del Sole che viene oscurato quando alcune luci al neon che compongono l’opera si spengono. Il Sole oscurato è una metafora visiva dell’ombra che la modernità post-bellica proiettò sul Giappone. È anche una metafora visiva della fluidità del simbolo, perché l’immagine si compone attraverso il riflesso delle luci al neon sulla superficie di una vasca d’acqua colorata con il tradizionale inchiostro nero sumi.

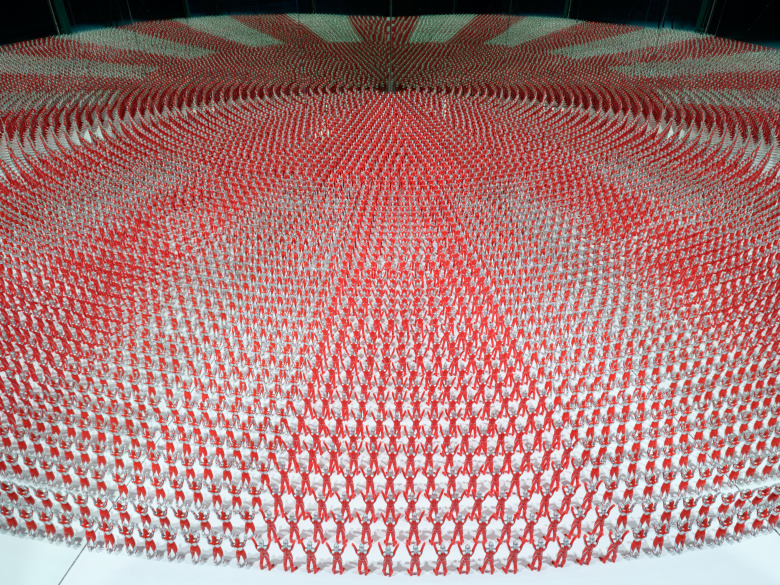

Anche nell’installazione Banzai Container (2025) l’Hinomaru è formato dal riflettersi su specchi di circa 1200 giocattoli raffiguranti Ultraman e Ultra-Q, supereroi dell’animazione giapponese degli anni Sessanta. Alzano le braccia nel saluto “banzai” che gli aviatori kamikaze rivolgevano all’imperatore prima d’intraprendere la loro missione suicida. In queste opere il senso dell’onore e della vergogna, che sta alla cultura giapponese come il senso di colpa sta alla nostra, contrassegnano l’apocalisse antropologica provocata dalla rinuncia alla pretesa di divinità dell'imperatore. Sia in Banzai Container che in Hinomaru Illumination 2025 il simbolo del Sol Nascente è completato dal riflesso. In queste opere di Yanagi la riflessione può essere anche intesa come osservazione attenta e meditata sul destino di un simbolo.

L’immagine sferica e rotante del Sole in eruzione accoglie il visitatore all’ingresso dell’installazione Icarus Container (2025), composta da sedici container che formano un corridoio. L’installazione labirintica guida il visitatore verso la luce naturale del cielo riflessa da una serie di specchi posti a 45° ad ogni svolta del percorso. Sugli specchi sono trascritti i versi della poesia Icarus, che conclude il saggio autobiografico Sole e Acciaio scritto da Mishima nel 1968, lo stesso anno in cui fondò la sua milizia privata. L’installazione di Yanagi sorprende lo spettatore quando, giunto alla fine del percorso, nota ai suoi piedi una voragine che sembra inghiottirlo. Sul fondo di questo abisso, simulato dalla concatenazione di specchi, il Sole continua a pulsare, mentre l’apertura al cielo (l’ultimo container è posto in verticale) mostra l’«infinitamente azzurro» che nella poesia di Mishima attrae lo sventurato Icaro.

L’azzurro del cielo è un colore filmare e perciò impalpabile, come quello dell’arcobaleno e della nebbia fitta, lo stesso che possiamo osservare attraverso lo schermo di riduzione Skyspace I realizzato nel 1974 dall’artista James Turrell nella villa del collezionista Panza di Biumo a Varese, e che Yanagi evidentemente cita. «L’azzurro del cielo è un’illusione / prodotta dall’ebbrezza bruciante ed effimera / delle ali di cera» recita un passo della poesia di Mishima (Sole e acciaio, Feltrinelli, Milano 2022, p. 98). Icaro, che si fece prendere dall'ebbrezza del volo, è qui assunto come simbolo della hybris umana che porta all’autodistruzione.

Nell’installazione di Yanagi la caduta di Icaro, tradito dalla sua cieca fiducia nella tecnologia, si lega alla rinuncia dell'imperatore Hirohito. E così la reazione nucleare del Sole di cui l’imperatore era un discendente diretto e quella artificiale della scissione atomica che devastò Hiroshima e Nagasaki, entrano in rapporto tra loro provocando un cortocircuito di senso. L’arte e la poesia hanno la capacità di legare tra loro concetti che altrimenti non potrebbero stare insieme. Yanagi utilizza sapientemente una strategia di pensiero non lineare associando temi della cultura tradizionale giapponese a quelli della cultura Pop.

Il film Godzilla girato nel 1954 da Ishirō Honda s’ispira all’incidente di una barca per la pesca dei tonni contaminata da un esperimento nucleare avvenuto il 1° marzo 1954 nell’atollo di Bikini. Godzilla rappresenta la nemesi della catastrofe nucleare che investì il Giappone in forma di dinosauro anfibio risvegliato dal test nucleare. Concepito negli anni in cui gli effetti delle radiazioni sui sopravvissuti erano ancora tragicamente evidenti, il film è il capostipite della saga del dinosauro atomico. Godzilla attacca Tokyo ma risparmia il palazzo imperiale e i luoghi sacri. Il mostro marino preistorico rovescia il gesto di Mishima sventrando la città, colpevole di aver tradito la tradizione. «Godzilla è un concentrato di anime del passato», dichiara l’artista nel corso della conferenza stampa all’HangarBicocca. Guardando le riprese del disastro ambientale provocato dall’incidente alla centrale nucleare di Fukushima nel 2011, Yanagi ebbe l’impressione «che Godzilla stesse arrivando a riva; come se la tecnologia nucleare e le vittime [i caduti della Seconda Guerra Mondiale nell’Oceano Pacifico] si stessero sollevando in rivolta».

Project God-zilla 2025. The Revenant from “El Mare Pacificum” (2025) è un’imponente opera site-specific di Yanagi che sgomenta il visitatore all’ingresso della mostra. Un enorme occhio di Godzilla domina su un accumulo di detriti: una barca, automobili, barili, sacchi, rottami di acciaio e pezzi di legno. Completata da scritte in caratteri giapponesi, realizzate con tubi al neon e riferite al testo dell’Articolo 9 della costituzione giapponese (Article 9, 1994), l’installazione trova nello spazio ex-industriale dell’Hangar una sua sede appropriata. «Mi piacciono gli spazi industriali e questo mi ha fatto venire tante idee, una dopo l’altra» commenta l’artista, aggiungendo che in Giappone questo non sarebbe stato possibile perché «i musei giapponesi non espongono le mie opere, mi censurano». Poi si corregge precisando che si tratta di un’autocensura: «le migliaia di persone che in un battibaleno sono state eliminate, così come la rinuncia dell’Imperatore alla propria divinità, sono temi delicati».

Project God-zilla e Icarus Container costituiscono l’ossatura della mostra insieme a The World Flag Ant Farm 2025 (2025), un’opera composta da 200 bandiere realizzate con sabbia colorata contenuta in scatole di plexiglass, collegate tra loro da tubi attraverso i quali migrano migliaia di formiche. L’opera degli insetti disgrega i disegni. Il lavoro delle formiche unisce simbolicamente le nazioni mettendo in discussione il concetto di confine. «Uno dei concetti ricorrenti nella mia ricerca è “errare come condizione permanente”. Il termine “errare” proposto dal traduttore simultaneo (Yanagi parlava in giapponese) rende l’idea del vagare perdendo la via, sbagliando.

Il tema della storia giapponese s’intreccia con quello della globalizzazione formando un intrico nel quale la logica s’impiglia. L’identità intesa come processo in divenire, discontinuo e inventivo, rappresentato dal lavorio delle formiche, entra in rapporto con l’identità tradita dalla Dichiarazione di Hirohito. La relazione non è logica e ancora una volta, “errando” tra le opere dell’artista, possiamo fare esperienza di una strategia di pensiero in cui la contraddizione logica porta da un’altra parte, come i kōan, affermazioni o domande paradossali che i maestri zen rivolgevano ai loro discepoli per sollecitarli a «pensare dal profondo del non-pensiero», frase che esplicita lo stato di attenzione (concentrazione e osservazione) di cui parla il monaco giapponese Eihei Dōgen nel testo Fukanzazengi senjutsu yurai, scritto nel 1227 (Taisen Deshimaru, La pratique de la concentration. Zen et vie quotidianne, Édition Zen-Retz, Parigi 1978, p. 15).

La mostra di Yanagi è un kōan?

Come il maestro zen Yuan-chih che parla di bufali, l’artista preferisce parlare delle formiche che brulicano nei contenitori di plexiglass. Le formiche sono parte del suo immaginario quanto Godzilla e i super eroi: «Da bambino giocavo con le formiche, con i super eroi e con modellini vari». Ultraman e Ultra-Q, le formiche, Godzilla…

Su tutto domina la scultura Absolute Dud (2007), una riproduzione della bomba “Little Boy” sospesa a mezz’aria, un’istantanea plastica dell’attimo immediatamente precedente la deflagrazione. Sulla parete laterale due stampe cianografiche (Atomic Clouds over Ground Zero, 2024), realizzate usando un agente chimico sensibile ai raggi UV (ferrocianuro di potassio e citrato di ferro ammoniacale), rappresentano la nube atomica subito dopo l’esplosione su Hiroshima.

La mostra invita a riflettere anche sul rapporto tra la tecnologia e l’hybris, l’arroganza delle oligarchie sostenute dal denaro. C’è un rapporto tra lo sviluppo di tecnologie innovative e l’accumulo di ricchezza che minaccia le democrazie. Già nel XIV secolo Nicola d’Oresme suggeriva di espellere dalle città governate “democraticamente” i super-ricchi, che altrimenti avrebbero goduto di un potere politico eccessivo. Sarebbero stati «come Dio tra gli uomini», scriveva il pensatore politico medievale. Questa sua espressione è stata parafrasata da Guido Alfani, docente di Storia economica presso l’Università Bocconi di Milano, per comporre il titolo del suo recente saggio Come Dèi fra gli uomini. Una storia dei ricchi in Occidente (Laterza, Bari-Roma 2024). Dai tempi di Senofonte l’accettazione dei ricchi nelle nostre società era subordinata al fatto che essi potessero contribuire al benessere pubblico attraverso un sostegno finanziario, volontario o forzato. Nell’età contemporanea il contributo forzato è costituito dalla tassazione progressiva, che peraltro alcuni vorrebbero eliminare o ridurre, caricando sui poveri il costo delle crisi. «Da nessuna parte, in Occidente, i ricchi sono stati chiamati a pagare il conto delle crisi più recenti, anche quando (come nel caso della Grande recessione innescata dalla crisi finanziaria del 2007-2008) potevano essere accusati di aver contribuito a scatenare la crisi stessa» (p. 410). La novità è che le masse non percepiscono più il pericolo delle diseguaglianze economiche, non avvertono più il disagio sociale suscitato dalla presenza dei super-ricchi, che Alfani segnala essere un tratto caratterizzante delle società occidentali di tutti i tempi.

Yanagi invita a riflettere sull’arroganza delle tecnocrazie sostenute dall’accumulo di ricchezza e sulla deriva colonialista delle grandi potenze economiche e militari. Già alla fine degli anni Novanta l’artista avvertiva la minaccia: «Sentivo che c’era qualcosa di insidioso nell’economia americana che si stava espandendo rapidamente mentre il divario tra ricchi e poveri aumentava, così ho chiuso il mio studio a San Francisco e me ne sono andato dagli Stati Uniti». Ora lavora a progetti di lunga durata per alcune isole, tra le quali quella di Momoshima dove vive: «il concetto guida è l’incontro con la vita quotidiana degli abitanti dell’isola, che vivono in un paesaggio che include l’arte così come le divinità tradizionali. L’obiettivo comune è quello di rivitalizzare la comunità».

Tennōheika Banzai! – quindi – per una pluralità culturale anti-colonialista. Una frase che suona come un paradossale kōan. Al di là di quanto si potrebbe dire a proposito delle tematiche postcoloniali e dei “preconcetti di oppressione politica e nazionale” con i quali l’opera di Yanagi si confronta, essa è un invito a «pensare dal profondo del non-pensiero».

Yukinori Yanagi, ICARUS, a cura di Vicente Todolí e Fiammetta Griccioli. Pirelli HangarBicocca, Milano. Fino al 27 luglio 2025.

In copertina, Yukinori Yanagi, The World Flag Ant Farm 2025, 2025 (particolare).