Speciale

Alessandro Calabrese, liquidare e liquefare la fotografia

Facciamo un primo salto nel mondo della cosiddetta “postfotografia”, la pratica fotografica cioè dell’era di Internet, social e dispositivi tecnologici vari.

Alessandro Calabrese è del 1983, originario di Trento, trasferito a Milano. Viene dallo Iuav di Venezia, dove ha seguito, affascinato come molti allievi, i corsi di Guido Guidi, da cui impara subito a guardare diversamente e altrove rispetto allo sguardo tradizionale: il paesaggio e l’architettura non vanno senza una riflessione sul medium fotografico. È la strada che intraprende più radicalmente della generazione precedente Calabrese, anche per l’incontro con fotografi più giovani alla Naba di Milano, strada che gli abbiamo fatto ricostruire nell’intervista e che è un punto di partenza per tutto uno sviluppo della fotografia.

Prima si fotografa una fotografia, poi ci si interroga sulla rappresentazione-figurazione e sulla inflazione di immagini. Ma il punto saliente di Calabrese per noi è l’“abbraccio-scontro” tra fotografia e pittura, in parte gemelle siamesi, in parte stravolte entrambe dagli sviluppi tecnologici. Mentre l’artista liquida una certa concezione tradizionale del medium e dell’autore, liquefa l’immagine in colature di colore vivo che ritrova la seduzione della pittura.

Hai iniziato con la fotografia di paesaggio poi c’è stato un brusco cambiamento.

Sì, il passaggio è avvenuto poco dopo aver finito l'università. Io ho studiato Architettura allo Iuav, a Venezia, e ho fatto la specialistica in Architettura del paesaggio. Su indicazione di Mario Cresci sono andato ad ascoltare Guido Guidi, ne sono rimasto rapito. Poi sono andato a Milano, ho fatto un master in Naba, dove ho trovato Francesco Jodice, Stefano Graziani, Francesco Zanot e a quel punto mi sono chiesto: Ma io cosa posso fare?

Ma che cosa ti ha fatto passare da una fotografia documentaria a una così diversa?

Un po’ perché non volevo ripetere il già fatto, non riuscendo a farlo meglio, un po’ per un disinteresse per le forme di narrazione della fotografia. Arrivando dall'architettura avevo più interesse a capire come strutturare un progetto, come dialogare con altre arti. Poi piccole coincidenze e l’iniziare a lavorare in un contesto di Internet e social media che esplodono, altri artisti che io ammiravo che riflettono su che cos'è il pixel, da Thomas Ruff a EriK Kessels a Penelope Umbrico, cioè tutti artisti che si stavano chiedendo: Va bene la fotografia, ma cosa vuol dire oggi lavorare con le immagini? Così ho sentito una sorta di attrazione più verso chi lavorava sul linguaggio anziché sul farle, le foto; una fotografia metafotografica, o perlomeno una fotografia che parlasse di fotografia.

Vediamo dunque queste prime nuove fotografie.

Partono da una serie di foto fatte a dei pannelli pubblicitari a Trento di cui ho ritagliato delle parti. Mi chiedevo: Cos'è il paesaggio? In che modo possiamo raccontarlo oggi, legato a una riflessione anche sul fotografico? Cioè: come spostare in là il discorso fotografico? Era un modo di ragionare su entrambe le cose: il paesaggio cos'è, come funziona il paesaggio contemporaneo? la fotografia è ancora fotografia? Questa è una fotografia? Non lo è? Sembra una fotografia? Lo sembra ma non lo è, sembra anche un dipinto, un'illustrazione… Era un modo per mettere un po’ in questione quello che stavo guardando.

Poi alla fine del master ho fatto una residenza in Val d’Aosta con un lavoro sull'antropizzazione del paesaggio naturale che è diventato un libro, intitolato Thoreau (2012-2014) la cui parte centrale, in mezzo a fotografie classiche da cavalletto, era occupata da una serie di immagini da webcam che guardavano al Mont Avic ma in giornate nuvolose, quindi inservibili ai loro scopi, che proseguivano dunque il confronto tra il fotografo classico che sceglie dove, quando, come e cosa fotografare e le immagini della webcam che è invece una macchina che sbaglia, fotografa quando le viene detto, fa delle foto inutili. Era una prima riflessione sulla macchina, l'uomo, il rapporto tra un'intelligenza umana e quella artificiale. Era uno statement forte in quel momento per me.

Il passaggio è brusco, qui c'è una cesura. Le seguenti sono completamente diverse.

Sì, assolutamente. In quei mesi Google aveva introdotto, nello spazio per la ricerca, l’icona di una piccola macchina fotografica che permetteva di caricare le tue foto e Google ti diceva che cosa rappresentavano o a che cosa somigliavano. Facevo una foto alle scarpe, le caricavo, le davo in pasto a Google e Google mi diceva: vai su questo sito, costano un tot, ordina e ti arrivano a casa. Era un inizio di e-commerce, del mercato online. Io mi ero stupito di questa icona, al tempo era pochissimo conosciuta, è quello che oggi si chiama Google Lens.

L'avevo utilizzata già all'interno del master per una piccola riflessione sul mercato dell'arte. Avevo preso le 10 foto più costose della storia della fotografia battute all'asta e le avevo infilate in Google.

Quindi un giorno dico: Ho fatto 300 foto nella mia vita? Bene, iniziamo a buttarle una dietro l'altra dentro Google e vediamo cosa mi dice. Ovviamente Google non le conosceva perché erano foto che non esistevano in Internet e quindi mi diceva: Potrebbe essere una di queste. E lì ho fatto la scelta, estrema ma per me fondamentale in quel momento, di dire che io le mie foto le cancello e le butto via, ma ogni foto verrà usata per crearne una nuova. Quindi per ogni mia immagine sacrificata scaricavo un numero randomico di foto dalla rete, le stampavo su fogli di acetato A4 secondo la proporzione dalla più grande a scalare e poi questi fogli di acetato li scansionavo cosicché si fondevano uno dentro l'altro. Quindi per ogni mia foto sacrificata, che idealmente finiva dentro questo buco nero, si creava questo coacervo di immagini sovrapposte.

Ma com'è che c'è uno che spara e altre immagini così diverse?

Sì, perché all’epoca – ho iniziato nel 2012-13 e l'ho concluso nel 2015 – Google aveva una capacità di lettura che rispetto a ora non c’è paragone. Di fronte alle mie foto qualsiasi mi diceva: Boh, sarà un signore che spara, una seggiola o altro, più o meno i colori sono quelli.

A me interessa il fatto che tu hai adottato questa idea della sovrapposizione.

Avevo vari riferimenti in quel periodo, pensavo a Gerhard Richter perché mischiava pittura e fotografia, avevo visto una mostra di Boris Mikhailov che sovrapponeva le diapositive, c'era il protagonista di Teorema in Pasolini che dipingeva sui vetri... In più per me questa era la rappresentazione visiva dei miei occhi chiusi, cioè quando a fine giornata andavo a dormire dopo tutta una giornata di scrolling avevo un macello di immagini in testa, tutte queste foto che si sovrapponevano e diventavano incomprensibili.

Lì c'era un algoritmo che sceglieva per me, perché poi il fine era fare un’opera che fosse totalmente caotica e casuale. Cioè io non volevo scegliere nulla, volevo fare il contrario del fotografo tradizionale di cui dicevo prima.

C'è dunque un aspetto di negazione in questa operazione.

Di negazione del ruolo del fotografo. Cioè io volevo fare l'opposto, volevo che il mio lavoro andasse a perturbare l'universo delle immagini. Il mio lavoro iniziale era solo una scintilla e tutto quello che accadeva dopo non volevo controllarlo. Questa serie si chiama L'intrattenimento fallito proprio perché alla fine si fallisce; comunque è un fallimento, perché io critico, distruggo il mio lavoro, faccio un casino proprio per negare me stesso, però alla fine produco, stampo, metto in mostra delle immagini nuove.

E perché la parola “intrattenimento”? È una critica dell'intrattenimento?

Il riferimento è a quello che è stato un po’ un romanzo generazionale, cioè Infinite Jest di David Foster Wallace, che parla di una videocassetta che se tu la guardi è così un capolavoro che smetti di fare tutto fino a che non muori di fame e di sete, ed era usata in un futuro distopico come arma contro i vari Stati. Foster Wallace parla di una videocassetta perché Internet ancora non era diffuso, ma l’idea è anticipatrice di questo spettacolo che non finisce mai.

Be’, per me il risultato ha una sua autonomia che dalla tua descrizione sembra quasi che ti interessi poco, perché privilegi gli aspetti di casualità o di critica, senza una riflessione sull’aspetto estetico.

Chiaramente mi rendevo conto che poteva funzionare con tutti questi colori e queste figure. Ma allora come oggi ti dico che io questo lavoro non lo posso guardare da un punto di vista estetico, però per me era già un ottimo passo in avanti.

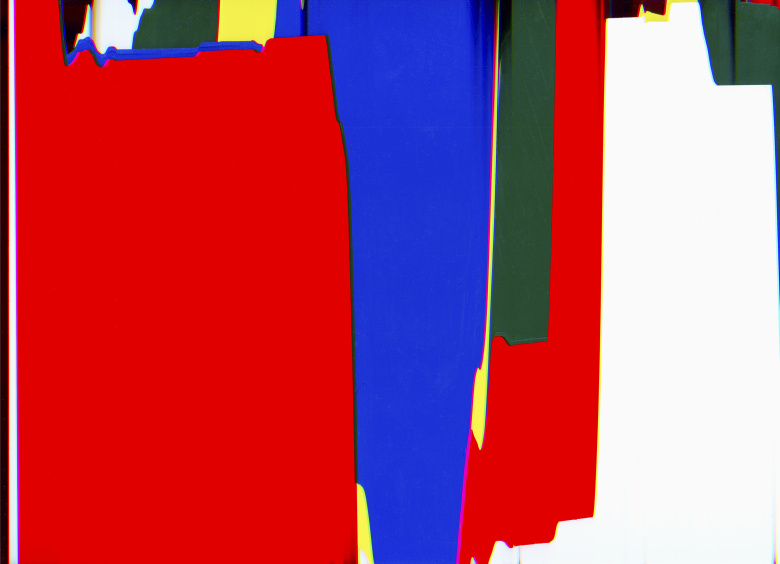

Procediamo con l’immagine seguente, ancora diversa, questa volta “astratta”, ma di un astrattismo singolare.

L'altro mio interesse era anche quello di distruggere la pelle della fotografia, cioè il fatto che, al di là dei mille significati che possiamo trovare in una fotografia, quando guardo un'immagine capisco ciò che raffigura, quel paesaggio con un treno e la signora, ciò che è là, la realtà. Volevo rompere con l'aspetto del riconoscimento. Quindi mi sono detto: Andiamo dall'altra parte, cioè, se io voglio allontanarmi dal figurativo della fotografia, dal realismo, vado nell'astratto. Avevo letto La logica della sensazione di Deleuze e mi ero proprio innamorato sia di quello che diceva sia dell’opera di Bacon, il suo camminare sul filo tra figurativo e astratto, quindi cercavo la stessa cosa a mio modo e fotograficamente.

Arrivavo da tre anni in cui ero diventato quasi autistico, cioè non facevo altro che stampare su acetato trasparente, mettere nello scanner, tirare fuori, ristampare, è stato un lavoro noiosissimo, dunque mi sono detto: Ora divertiamoci un po’ con lo scanner. Ero consapevole di altri autori che lavoravano con stampanti, fotocopie, scanner, ma proviamo a lavorarci in maniera giocosa, molto divertimento da un punto di vista proprio del fare e tirare fuori qualcosa che fosse stavolta estremamente estetico, cioè piacevole.

Prendevo cartellette, materiali da imballaggio, scotch, puntine – cioè materiali della routine abbruttente del lavoro di ufficio, sempre uguale e vuoto – e li mettevo nello scanner muovendoli, di nuovo senza controllo, senza seguire troppo il risultato finale, cercando di capire cosa uscisse. È stato veramente un lavoro molto di pancia, nato all’inizio come una mostra e basta, poi sviluppato in varie direzioni, per esempio una performance in Olanda per ragionare sull'ecologia dell'immagine, quando si iniziava a parlare dei server che inquinano, che una tua foto spedita nel cloud consuma energia, quindi ogni foto che facciamo comporta una responsabilità anche etica, o in altri casi è diventato il lavoro di tesi di un amico, la grafica di una collezione di un grosso marchio di moda e diverse altre cose. Era un lavoro quasi di pausa, però faceva parte di questa trilogia sulla via di mezzo tra figurativo e astratto.

Che ti porta al capitolo più recente.

In mezzo ci sono state molte altre cose, ma oggi vedo questi tre lavori come una trilogia e per me questo è il lavoro conclusivo con cui penso di aver chiuso con una serie di questioni.

Qui la situazione sembra di nuovo rovesciata, cioè tutta la negazione dell'estetica che c'è nelle serie precedenti qui è invece esaltata. Intanto descriviamo il senso delle sgocciolature che si vedono.

Sì, quello a cui volevo arrivare era dunque la via di mezzo di cui parlavo, tra astratto e figurativo – che per me voleva dire l'astratto pittorico e il figurativo fotografico –, che qui è consistita nel trovare un modo per far sì che accada. Cioè faccio una cosa semplicissima: stampo un'immagine sul lato sbagliato della carta fotografica patinata, quindi il retro che è idrorepellente, dunque anziché assorbire gli inchiostri li respinge. Perciò l’immagine non si fissa, aleggia viva sul foglio di carta. Fondamentalmente è un'immagine per sempre viva, ancora a distanza di mesi sporca se la si tocca. Io però la rifotografo, perché a me interessa utilizzare di nuovo la macchina fotografica, dunque viene fissata attraverso la ri-fotografia, fissata con un'altra immagine.

Poi, andando ad archiviarle, impilo i fogli nei miei cassetti e li lascio lì, ogni tanto li apro e quello che era il bagnato di queste immagini va a imprimersi sul lato bianco e quindi escono di nuovo degli astratti molto casuali.

Anche questi vengono esposti?

Ne ho esposti due a parete in fondo alla recente mostra che ho avuto alla galleria Viasaterna di Milano, e c’era una pila dei fogli presentata su un piedistallo, appoggiati lì quasi come dire: Non vi spiego niente, ma al tempo stesso come una sorta di “to be continued”.

Ah, poiché la pila aveva sopra la parte bianca di un foglio, io invece avevo pensato a un collegamento con la serie delle sovrapposizioni che questa volta dà il bianco invece del nero. Un rovesciamento ma anche un parallelo, perché stampare sul rovescio della carta emulsionata è un po’ come il lavoro di rielaborazione dovuto alle sovrapposizioni.

Sì, ha senso. In un certo senso si torna sempre a casa! Sovrapposizione anche lì, ma anziché fonderle sono una sopra l’altra dando vita a cose nuove.

Anche tu adesso dunque stai parlando di dar vita ad altro, mentre finora hai parlato sempre in via negativa.

Sì, un negare una certa nozione di autore. Anche in questo caso infatti io non ho fatto niente!

Azzardo il gioco di parole tra “liquidare” e “liquefare”, che ne dici?

Ah, certo, giusto. C’è questa cosa del flusso, che risponde perfettamente, credo, a quello che è oggi il nostro vivere e guardare un flusso costante di informazioni, di immagini, di input.

Allora parliamo dei soggetti.

Anche lì, mi sono detto: Non posso mettermi a stampare a caso. Dovevo trovare una giustificazione e di nuovo mi sono detto: Dove siamo in questo momento? Siamo in un momento in cui l’Intelligenza Artificiale sta facendo alla fotografia quello che la fotografia ha fatto alla pittura un secolo e mezzo fa, cioè la rende obsoleta e la costringe a rinascere diversa. Oggi la mia idea è che L’IA sostituisce la fotografia nella riproduzione, nella documentazione e nella narrazione, e la costringe a riflettere su cosa vuol dire fotografia oggi, non farla per parlare di altro ma per parlare di che cos'è. Quindi nella mia testa questo periodo storico è un po’ come quello in cui ci trovavamo centocinquant'anni fa e allora ho pensato: Vado a pescare i generi della pittura prefotografica, vado a pescare i generi come venivano gerarchizzati prima dell'avvento della fotografia, quindi: la natura morta, il paesaggio, l’animale, il ritratto, la scena quotidiana, l’argomento politico-religioso. Di ognuno di questi sei generi ho scelto un tema mio, che fosse una reinterpretazione di quel genere.

Per esempio?

Per esempio le scene di vita quotidiana sono tutti abbracci screenshottati da film o serie tv.

E perché l’abbraccio?

Per Bacon, per la pittura, perché avevo voglia che si liquefacesse qualcosa, un po’ come nelle scansioni però in questo caso a livello proprio pittorico. Ho pensato che due corpi che si avvinghiano si fondono ancora meglio di uno solo, e poi mi piace il corpo che si mischia a un altro, da un punto di vista anche formale, estetico.

Quindi c'è la metafora dell'abbraccio tra pittura e fotografia? Un abbraccio invece di una negazione.

Non è pensata, però oggi che ne parliamo... Per me era proprio l'abbraccio come gesto estetico da utilizzare perché si fondesse meglio l'inchiostro.

Poi ho visto delle figure doppie, “siamesi”.

Quelli sono tutti animali, tutti geneticamente deformati, e sono tutte foto provenienti da musei di Scienze naturali o da Internet. Lì c’è il tema del doppio, del fotografico, dello specchio.

E il titolo della mostra, Perseo, così “importante”?

È stato un titolo un po’ ricercato, non mi è venuto spontaneo. Il titolo della serie è Gerarchia dei generi, però la mostra si intitolava Perseo, nel senso della questione dello specchio che riflette, la fotografia che perpetua una realtà all'infinito, quindi Perseo che con lo scudo riflettente può affrontare la morte e sconfiggere la Gorgone, che se affrontata senza il filtro ti pietrifica mentre se l'affronti col filtro dello specchio, del raddoppio, del riflesso, del fotografico, ti permette di sopravvivere per sempre.

Infine nella mostra citata c’era anche un video molto curioso.

Sì, i ritratti, il sesto genere. Sono tutti amici a cui ho chiesto di mandarmi dei selfie e io li ho trattati come le altre fotografie. Sono accompagnati da frasi che avevo in chat con loro, quindi il nostro quotidiano. Sono frasi varie, serie, stupide, tristi, raccontano un po’ quello che è il mio circondario emotivo. Le ho montate in un video e proiettate. Mi piaceva l’idea di chiudere la mostra uscendo dalla cornice, dalla stampa, e andare verso qualcosa che fosse più effimero.

Ne viene fuori un ritratto collettivo molto suggestivo.

Per me questo è l'ultimo lavoro di un'era che è finita e il primo di una che inizia, nel senso che chiude con il fotografico ed è anche il primo di una generazione nuova, quella di fotografi che smettono di ritagliare la realtà fuori e invece si chiedono cos'altro possono fare. Lo diceva meglio di me un altro matto che era Carmelo Bene, che non puoi fare letteratura con la letteratura, teatro con il teatro, appunto fotografia con la fotografia.

Per chiudere io vorrei dire che trovo che questa esasperazione estetica, cioè questa evidente lusinga dei colori, delle forme, delle colature, sia coerente con queste intenzioni, anzi necessaria addirittura: se fosse meno bella esteticamente, forse non funzionerebbe altrettanto bene. Io ci ho visto perfino un effetto psichedelico.

Non so. Per i colori sicuramente, per alcune deformazioni, però…

Psichedelico nel senso di sotto l'effetto di un eccitante.

Sì, però credo che sia anche qui un risultato non cercato. Me lo sono ritrovato e coincideva con un mio interesse estetico.

Sì, è un’intuizione la mia, non è il caso di insistere. Ho avuto questa idea che l’IA, la tecnologia in generale se vogliamo, vanno un po’ insieme a una sovreccitazione dei sensi come da psichedelia. Non è scontato, perché quando diciamo Intelligenza pensiamo alla scienza, alla quantità, nel senso che è più performativa, più precisa, ha più dati, e non pensiamo invece che è “drogata”.

Tant'è che per assurdo l'IA deve essere più intelligente per fare più delle cose “sbagliate” che giuste. Perché se io le chiedo di fare un paesaggio, lo sa fare benissimo, ma se le chiedo di fare una foto di me fuori dalla palestra con dietro neon, pozzanghere, eccetera, non la sa fare. O meglio non sapeva, la sa fare oggi, però serve più potenza per fare un'immagine sbagliata che per fare l'immagine giusta, almeno per come la percepiamo noi sbagliata, o fantasmagorica, psichedelica...

Leggi anche

Elio Grazioli | Mario Cresci a ritroso

Elio Grazioli | Le soglie di Silvio Wolf

Elio Grazioli | Campigotto extraterrestre

Elio Grazioli | Paola Di Bello: sparizioni

Elio Grazioli | Paola Mattioli: lo sguardo e il ritmo

In copertina, Portrait Painting, Hierarchy of Genres, 11' loop, 2024.