Speciale

Mario Cresci a ritroso

Mario Cresci è nato a Chiavari nel 1942, vive a Bergamo. Il suo percorso è singolare: studia al Corso Superiore di Industrial Design a Venezia dove frequenta un famoso corso di fotografia tenuto da Italo Zannier che ha segnato diversi fotografi italiani; parte poi per una campagna socio-antropologica in Basilicata, nel 1967, e lì si condensano, per così dire, le due, o forse tre, facce del suo lavoro. Applica cioè la sua formazione “sperimentale” alla pratica di “reportage” richiesta dalla spedizione, che lo porta a una riflessione sul linguaggio fotografico e la trasforma in operazione artistica.Ho voluto iniziare con lui proprio per introdurre la riflessione sulla differenza tra fotografia di reportage e fotografia artistica, riflessione sempre aperta, di cui conto di indagare altri risvolti con altri fotografi. Ho voluto iniziare con lui poi perché l’argomento antropologico-etnografico è un argomento storicamente chiave di questa riflessione, diventato diversi decenni dopo ancora più urgente e centrale. Mi riferisco in particolare alla “svolta etnografica” come è chiamata da Hal Foster. Cresci ne è stato dunque un anticipatore.Il seguito del lavoro di Cresci prende in seguito direzioni diverse, ma ritrovarvi il fondo iniziale significa rivelarne aspetti meno evidenti. Così, per esempio, anche là dove prevale l’aspetto sperimentale artistico si noterà la sua attenzione per la storia della fotografia e insieme per il suo aspetto umano imprescindibile. Allora fotografare non significa solo scattare ma coinvolge un fare totale che Cresci mi sembra inseguire in ogni sua operazione fotografica. Detto tra parentesi, la dedizione al suo lavoro educativo, che egli rivendica fin dai tempi della Basilicata, e l’eccellenza dei risultati ne sono una riprova sicura.

EG: Partiamo dal tuo lavoro in Basilicata, a Tricarico e Matera. Ci sei andato già nel 1967, poi sei tornato nel ‘70 e hai iniziato un'investigazione che ti chiedo di descrivere. Ho pensato di iniziare da qui per mostrare come un lavoro sul territorio con un'apparenza documentaria in realtà ha altre valenze estetiche. Ma, prima di tutto, c’era un interesse etnografico da parte tua?

MC: L’ho scoperto giù l'interesse etnografico. Ero andato a Tricarico, da Venezia, con il gruppo di studio Polis, incaricato di redigere il Piano Regolatore, formato da alcuni architetti e un sociologo, il nostro capogruppo, Aldo Musacchio. Io partecipavo come fotografo, da ex studente di design. Il gruppo conosceva quello che facevo, per cui mi dissero: “Tu fotografa, però fotografa quello che ti senti”. Quindi ho preso alla lettera l’indicazione e ho iniziato a fotografare gli interni, le persone con i volti mossi. Ho realizzato tutto un lavoro di ricerca, non con l'ansia di documentare bensì continuando la mia esperienza veneziana in un contesto antropologico che in seguito ho dovuto studiare. Quindi ho letto Ernesto De Martino, Giovan Battista Bronzini, Tommaso Fiore e altri.

La componente umana improvvisamente entrava in quel pensiero un po’ rigido della Mitteleuropa, della Bauhaus e di tutto quello che ci avevano insegnato a Venezia, al Corso Superiore di Disegno Industriale. Invece lì mi piaceva avere contatto con i contadini, fotografare l'homo faber, fare esperienze dirette con le persone. Essendo delle comunità piccole, mi sono trovato coinvolto con la gente, per cui per me è stata una sorpresa.

EG: Forse sei stato, se non il primo, tra i primi a fare una ricerca di questo genere.

MC: Dovuta al caso, perché, se non mi chiamavano, io avrei probabilmente fatto il grafico o il designer a Milano.

EG: La particolarità più evidente in questa serie è segnata dalla presenza di fotografie nelle case delle famiglie che hai ritratto, dunque l’attenzione all’uso e al significato che la fotografia rappresentava per loro.

MC: Una cosa che mi meravigliò molto fu che alle pareti delle case non c'erano quadri ma solo le fotografie dei parenti defunti, dei penati, o dei migranti. Quindi c'era questa memoria continua che mi ha sorpreso e allora ho compreso che lì la fotografia aveva un valore particolare. Ho iniziato a ragionare un po’ su quelle vecchie foto, me le facevo mostrare, le osservavo, con un apprezzamento anche per il loro uso.

Ci sono molte storie che ti potrei raccontare, come quella della moglie il cui marito era emigrato a New York e con cui corrispondeva mandandogli foto di lei con i bambini lasciando uno spazio libero per il posto di lui. Lui si vestiva a festa, si faceva fotografare, poi con le forbici si ritagliava e si incollava nel posto vuoto e la rispediva alla moglie. Sembra un’opera di narrative art o qualcosa del genere, ma lei era una contadina, capisci? Lei, prima di uscire, dopo aver preso un po’ più di confidenza mi dice: “Mio marito però è anche un po’ birichino, sa?”. “Come mai”, dico io, “È che si stampa sempre un po’ più alto, ma in realtà è più piccolo di me”!

Ho ascoltato molte storie e spesso andavo via senza fotografare, come in questo caso.

EG: Anche il caso che mi dicevi di quell’anziano che possedeva come unica fotografia di se stesso la carta d’identità. Adesso che tutti ne abbiamo migliaia fa un grande effetto.

MC: Si, ho ripreso le persone con le loro fotografie in mano, poi appoggiate ai mobili, alle sedie, sul pavimento … Per me era un modo di recuperare la loro storia attraverso la fotografia nella fotografia e creare nuove icone.

È stato il gallerista Luciano Inga-Pin che mi ha consigliato poi di presentarle in un trittico verticale e suggerito il titolo Ritratti reali, perché nello stesso momento – era il 1972 – Franco Vaccari aveva realizzato la sua famosa opera Esposizione in tempo reale e lui aveva collegato i due pensieri. Inoltre mi invitò alla mostra “Campo 10”, dove c'erano appunto Vaccari con Clemente, Zaza, Paladino, Ontani e altri.

EG: Ecco, diciamo qualcosa del contesto.

MC: Andavo a vedere tutte le mostre da Inga-Pin, dagli austriaci della Body Art a Gina Pane eccetera.

EG: E Ugo Mulas?

MC: Sì, ma Mulas fa le Verifiche all’inizio degli anni ’70, mentre io la serie sulla deformazione del quadrato, “Geometria non euclidea”, la faccio nel ’64. Ero ancora a scuola e tutte le esperienze sulla geometria non euclidea le ho fatte lì, però con la fotografia, per cui inconsapevolmente facevo queste esperienze sul linguaggio che nessuno faceva, perché in Italia la fotografia era rimasta ancora ristretta nei circoli fotografici. Erano pochi gli artisti in quegli anni che lavoravano con la fotografia. Poi negli anni ‘70 Vincenzo Agnetti, lo stesso Alighiero Boetti, Giulio Paolini iniziano a usare la fotografia. Mi interessava molto come uscivano dal fotografico mettendoci dentro il pensiero: non era solo vedere ma anche pensare. Questo mi ha affascinato da sempre.

EG: Nel ’68 sei a Roma e frequenti la galleria L'Attico.

MC: Ho lavorato con gli artisti della galleria, nel senso che li seguivo, facevo le foto delle loro opere nei loro studi e nelle mostre di Mattiacci, Pascali, Kounellis e altri.

EG: E che cosa ti ha segnato della loro opera?

MC: Quando andavo alle inaugurazioni... Sai, eravamo in quattro gatti a vedere le mostre. Arrivavano Argan con la sua compagna, Palma Bucarelli e altri. Venivo mezz'ora prima insieme a Luca Patella e fotografavo l’evento. Poi le foto le pubblicavano sulla rivista Cartabianca, diretta da Fabio Sargentini.

C'è stato un momento decisivo, quando ho conosciuto Alighiero Boetti, alla galleria Arco D'Alibert. Era una mostra collettiva. A un certo punto lui si accorge di me che stavo facendo le foto, si avvicina e mi dice: “Senti, mi dai la macchina fotografica? Io prendo il tuo posto e tu il mio”. Stava installando le “Colonne” e mi fece due foto, una dritta e una a 45°. Io gli chiedo: “Scusa, ma perché mi hai fotografato a 45° che sembra che sto cadendo insieme alla tua opera?” E lui mi risponde: “Io non faccio mica il fotografo, tu sei un fotografo, io faccio l'artista”. Be’, lì mi si è aperta la mente, ho capito.

Ma non è finita. Sai che le “Colonne” sono composte di migliaia di centrini di carta e io gli chiedo: “Ma non potresti prenderli a blocchetti invece che uno a uno? Faresti prima”. “Ma allora non hai capito niente”, mi fa. “Per me è un'operazione di pensiero, cioè quando va giù il foglio io penso, ci metto un giorno a farne una: il tempo, il lavoro, la fatica...” Queste cose non me le aveva dette mai nessuno, in quei cinque minuti con Boetti mi si è aperto un mondo. Così ho realizzato il nastro sui terremotati siciliani, lungo quasi 14 metri, recentemente esposto nella mostra Renverser ses yeux sull’Arte Povera, al Jeu de Paume a Parigi e alla Triennale a Milano lo scorso anno.

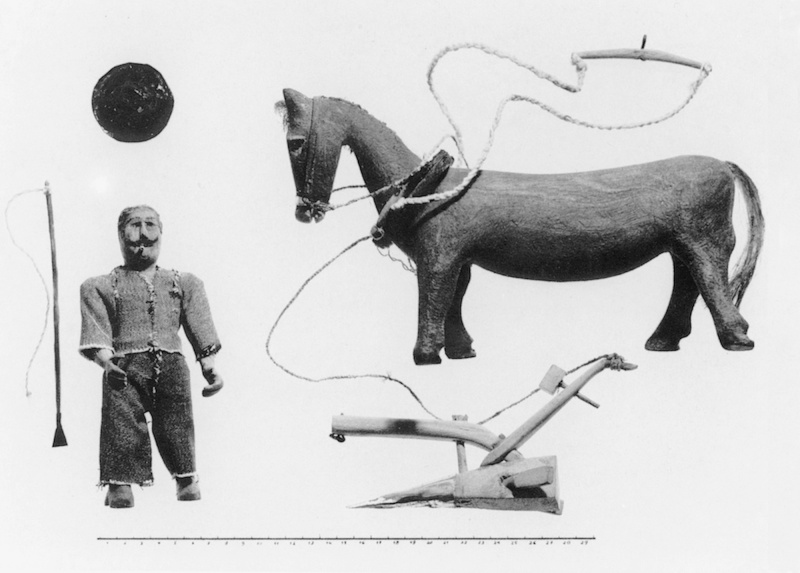

EG: Forse le “Misurazioni”, che hai realizzato sempre nel periodo di Matera, sono riconducibili a questo contesto. Sono più “concettuali”, con gli oggetti in miniatura isolati su fondo bianco.

MC: Riprendo il discorso di Venezia in chiave popolare, diciamo. Erano oggetti fotografati su un piano luminoso. Erano tavole che facevo insieme agli studenti con cui lavoravo. L’idea era che l'arte entrasse nel consumo, nella conoscenza dei giovani attraverso la consapevolezza della loro storia. Avevano una tradizione, una cultura contadina, questi oggetti raccontavano la vostra storia. Erano piccoli oggetti intagliati a mano dagli anziani, ex contadini. Era la loro realtà riprodotta in miniatura. Mi sembrava meraviglioso, perché non facevano decorazioni, “misuravano” la loro memoria e la riproducevano, e infatti li facevano non per venderli ma per i nipoti, magari come giochi, o altrimenti erano dei cucchiai per girare la polenta e altri oggetti d'uso. Mi è sembrato interessante riportare questa modalità – ecco perché “Misurazioni” – sulla falsa riga dell’encyclopédie, come prima della fotografia quando l'Encyclopédie era la misura del mondo, delle cose: catalogare, misurare, ordinare...

EG: Facciamo un passo indietro. Nel 1969 fai la tua prima mostra personale a Milano alla galleria Il diaframma.

MC: Ero a Parigi dove lavoravo come grafico in un’agenzia ma pensavo sempre all’offerta di Lanfranco Colombo di fare una mostra nella sua galleria. Eravamo nel pieno Sessantotto e pensai di fare un lavoro anche un po’ sociale, qualcosa sul tema del consumismo. Così ho iniziato, a Parigi e anche a Milano, a fotografare gioielli, orologi, pellicce, così per la strada. Ne ho stampate 1000 facendole asciugare sul pavimento. Così il progetto è diventato che ognuna di queste pellicole veniva messa in una scatola cilindrica, alta 30 cm e larga 15 circa, trasparente, simile alle scatole usate per fare le bomboniere, saldata, cosicché non si poteva più aprire ma si vedeva la pellicola che all’interno poteva muoversi. I cilindri erano installati sparsi sul pavimento a creare un cumulo. Inoltre, dato che la galleria era anch’essa di forma circolare, mi è venuta l'idea di mettere alle pareti una pellicola specchiante in modo che i visitatori si riflettessero dentro, insieme ai cilindri: il consumismo dunque prendeva anche loro!

L’idea si rifà ai barattoli di latta di Piero Manzoni, ma nel suo caso non si poteva vedere l’interno se non aprendole, mentre nel mio caso la “consumavi con gli occhi”.

Venivano vendute a 1.000 lire l'una, come un oggetto da grande magazzino – detto tra parentesi, non ne ho venduta neanche una! Ne ho regalata una a mia madre, le altre 999, custodite in uno scantinato, sono andate tutte perdute dopo un'alluvione.

EG: Negli anni ’80, dopo la partecipazione alla famosa mostra Viaggio in Italia curata da Luigi Ghirri – un’esperienza che ha convogliato tutta la tua ricerca sul territorio che conducevi in Basilicata e nel Mezzogiorno – hai proceduto sperimentando su più fronti, ogni volta con serie diverse. Una la scelgo io, se ti va di parlarne, ed è quella dei ritratti da dipinti antichi: “Fuori tempo (2008).

MC: Insegnavo in Accademia, a Bergamo, andavo spesso in Pinacoteca e vedevo continuamente queste opere, mi fermavo e le studiavo un po’. Fare la fotografia del dipinto non mi interessava, così mi è venuto in mente di muovere la macchina a mano libera, rompendo i canoni del cavalletto, delle luci. Poi ho ripetuto la “tecnica anche in altri musei, a Milano, Brescia …

Muovendo la macchina anche i volti sembravano animarsi. Sono talmente belli che ti viene voglia di toccarli. È un modo per me di esplorare il piacere della pittura, della storia dell'arte. Io amo moltissimo la pittura e non riesco a pensare che la fotografia sia un linguaggio e la pittura un altro: per me tutto viene dalla conoscenza di ciò che ci ha preceduto. Per cui mi piaceva ricercare questo rapporto, entrarci dentro attraverso la visione fotografica.

EG: Sempre solo volti?

MC: Solo volti, volti che ti guardano, che fissano l’'obiettivo, come se fossero delle persone vive che ti osservano, che interagiscono con il fotografo.

EG: Naturalmente hai pensato al Giovane che guarda Lorenzo Lotto di Paolini.

MC: Certo quello di Paolini è un focus straordinario. Come quello di Boetti, Alighiero e Boetti, la fotografia di lui e il suo “gemello”. Ebbene, questo rapporto con l'arte volevo verificarlo facendo uscire i volti dalla stabilità, come se fossero veri.

EG: A pensarci ora, non sfugge il rimando ai tuoi “Interni mossi” (1967-78), con i volti ripresi in movimento... Ma passiamo a un'altra serie di cui vorrei che mi dicessi qualcosa, perché sembra addirittura non più fotografica. Si intitola D’après di d’après (2006). Perché hai disegnato invece di fotografare?

MC: È una riedizione di un vecchio progetto che avevo già ideato quando ero a Matera, alla fine degli anni ‘80. Era il desiderio di entrare nella fotografia con il disegno. Disegnavo mettendo il foglio di carta da lucido sopra le fotografie famose di fotografi storici, quindi, un po’ come i bambini, seguivo quello che c'era sotto, non esattamente però, insistevo con il segno dove maggiormente ero più attratto. A seconda del soggetto, variavo il segno, come a volerci entrare dentro e avvicinarmi così anche all'autore – sotto al disegno scrivevo anche tutti i dati. Era un modo per me di ri-leggere la fotografia in maniera manuale, attraverso il piacere del disegno.

Ho ripreso in mano il progetto perché volevo verificare proprio la resa del disegno: in quei tempi, a Matera, quando si stampava su carta fotografica la materia della matita non veniva bene, era troppo contrastata e non rendeva. Quando hanno messo in commercio la carta Hahnemühle 100% cotone e implementato la tecnologia degli scanner, il grasso della matita, la materia, veniva finalmente registrata. A questo punto, non sapevi più se era un disegno o una riproduzione. Si crea una zona neutra, dove il linguaggio non si distingue più.

EG: Un ultimo progetto. Dimmi qualcosa della serie su Baudelaire: I rivolti del 2013.

MC: Il progetto parte dalla famosa foto di Étienne Carjat. Baudelaire è un poeta che ho sempre amato molto e inoltre mi piaceva la storia che era sempre senza soldi e andava a chiederli a Nadar che gli diceva: “Sì, te li do se però ti fai fare una foto”. Lui non voleva, disprezzava la fotografia, pensava che non sarebbe mai diventata un'arte. Alla fine si fece fotografare per danaro appunto da Carjat e l’aria così corrucciata che esibisce è dovuta al fatto che è indispettito. Mi piaceva questa storia del grande poeta che non amava la fotografia e a cui poi ha dovuto cedere.

Come ho detto prima, dato che adesso con il plotter si può stampare su carta cotone, ho pensato di stampare il volto e piegarlo. Ho fatto 46 stampe, quanti i suoi anni, e ho piegato la carta in modo da lasciare sempre gli occhi liberi, cosicché alla fine nella sorta di quadreria formata dall’insieme, lui ha lo sguardo sempre alla stessa altezza e ti osserva, ti guarda sempre però come se fosse disturbato dalla piega stessa e corrucciato per questo. Al tempo stesso ogni piega è come una frase, un verso di una poesia, perché ogni piega dà un significato diverso all'immagine.

Credit: ⓒMario Cresci, Courtesy: Archivio Mario Cresci, Bergamo; Galleria Materia, Roma

IG: mario_cresci_42.

In copertina, “Baudelaire”, dalla serie “I rivolti”, Bergamo 2013.