Speciale

Paola Mattioli: lo sguardo e il ritmo

Paola Mattioli, classe 1948, milanese, ha un posto singolare e di rilievo nella fotografia “al femminile”. Intervistarla è l’occasione per sondare i rapporti tra impegno sociale e politico, femminismo e teoria della fotografia. La sua formazione la segnerà per sempre ed è paradigmatica di un percorso fotografico di grande interesse. Mattioli infatti incrocia e tiene insieme i suoi studi filosofici incentrati sulla Fenomenologia con l’apprendistato fotografico a fianco di Ugo Mulas, cioè al maestro dell’analisi linguistica del medium fotografico. La chiave è acutamente indicata da Mattioli nel tema dello sguardo, che non è solo la visione ma è relazione, è guardare ed essere visti, è pulsione ed è responsabilità. Lo sguardo è al centro della psicoanalisi così come dell’antropologia, del femminismo così come della fotografia, della relazione sociale così come della politica.

Intervistare Paola Mattioli significava per noi chiederci come sono stati generazionalmente e come sono affrontati oggi questi argomenti nell’ambito della fotografia artistica, cioè non solo e non tanto – c’è anche questo in Mattioli – nel soggetto rappresentato, come accade nel reportage, ma anche nella riflessione e nella pratica della forma. Così, in estrema sintesi, se le fotografie probabilmente più famose a cui è legato il nome di Paola Mattioli sono da un lato la serie delle Fotografie del no, dall’altro l’acuto e fortunato Ultimo ritratto di Giuseppe Ungaretti, la chiave – non a caso bifacciale e rotante – ne è l’Autoritratto appeso a un filo.

Merito non ultimo di Mattioli è quello poi di essere entrata in fabbrica, come si diceva una volta, non solo con la macchina fotografica ma, appunto, con il pensiero fotografico. Come la questione politica trovi forma nella fotografia è questione sempre viva e urgente.

Su di lei è uscita una monografia scritta da Cristina Casero intitolata Paola Mattioli, sguardo critico di una fotografa (Postmedia, 2016); ha inoltre recentemente pubblicato una riflessione sul ritratto, e non solo, intitolata L’infinito nel volto dell’altro (Mimesis, 2023).

EG: Come hai incominciato?

PM: Per sbaglio! Ero iscritta a Filosofia e il primo esame si faceva con Gillo Dorfles perché dava buoni voti, e cominciare il libretto con un bel 30 e lode fa piacere a tutti. Faceva fare una tesina scritta e io l'ho fatta sulla fotografia, forse anche perché era uscito da poco il libro di Walter Benjamin. Ho riassunto quel dibattito ma mi sono detta: “Certo che vedere com'è, sarebbe meglio”. Così ho avuto l'occasione di contattare i Mulas: Nini, alla quale ho spiegato la mia richiesta, mi ha detto: “Guarda, Ugo non c'è, vieni domani”. Sono andata all'indomani e Ugo mi ha presentata come la nuova assistente! Ho avuto un tuffo al cuore. Non sapevo neanche che le fotografie si bagnassero nell'acido, zero, e lui è stato molto generoso con me perché se andava fuori a fotografare, io andavo con lui, se stampava, stampavo con lui, e quindi è stata – purtroppo abbastanza breve perché lui si è ammalato presto – un’esperienza entusiasmante arrivare in mezzo a una intelligenza, capacità, serietà, spessore come quelli.

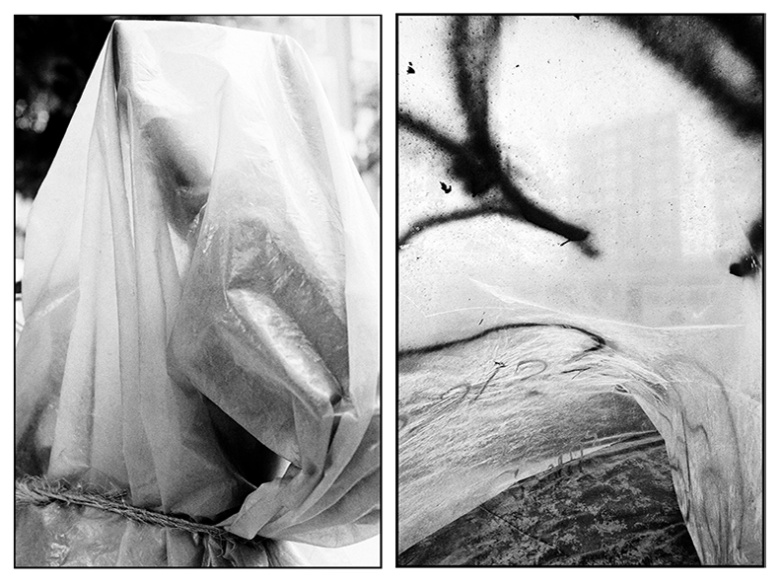

E si può dire che queste prime immagini che hai scelto abbia un rapporto con questa esperienza?

Direi di sì, perché il mio tema preferito nella gran parte dei lavori, è il tema del vedere. Quindi il cellophane che ti permette di vedere attraverso, che intercetta lo sguardo, o dall'interno o dall'esterno, che ti fa vedere come cambiano le forme, come una cosa velata cambia fisionomia.

Come ti è venuta l'idea della plastica? L'avevi vista da qualche parte o ti è venuta per qualche via?

Credo che mi sia venuta dall'invasione della plastica. Poi sicuramente dal lavoro di Christo, che avevo visto con Mulas.

Eh già, alla grande manifestazione del Nouveau Réalisme in Piazza del Duomo.

Sì, Mulas mi portava spesso alle mostre e mi faceva conoscere l’arte contemporanea. Capitava per esempio che Nini e Ugo commentassero tra loro una fotografia magari dicendo: “è magrittiana”, e io poi cercavo subito di informarmi su che cosa volessero dire, nascondendo la mia ignoranza.

Vengo da una famiglia di avvocati e in casa si respirava una cultura giuridica, resistenziale, ma non molto aggiornata sugli ultimi sviluppi dell’arte contemporanea...

Questa mia del Cellophane è diventata una serie che voleva essere una interrogazione sul tema del vedere. Come anche quest’altra.

L’Autoritratto.

Questa fotografia risente dell’incontro con il nuovo femminismo degli anni ‘70. Mia mamma era una femminista dell'emancipazione, quindi io trovavo in casa tanti libri e ci ho messo un po’ ad avvicinarmi al nuovo femminismo perché mi sembrava di averlo succhiato col latte. Quando ho fatto insieme ad Anna Candiani le Immagini del no, il grosso delle manifestazioni avveniva alla Palazzina Liberty, che Dario Fo aveva occupato come teatro, e tutto attorno si svolgevano cose varie. Lì ho incontrato la nuova ondata del femminismo. Per esempio un lavoro molto bello che era appeso lì, dove ognuno andava a portare il suo banchetto e faceva quello che voleva, in una situazione molto libera, era di due artiste, Diana Bond e Mercedes Cuman, intitolato Le pezze. Le avevo trovate straordinarie perché facevano un'operazione molto forte: avevano appeso un bucato, e messo fuori dalle mutande quello che ci stava dentro! Le ho conosciute, sono andata a vedere un po’ i loro lavori e ci siamo collegate: è venuto fuori il “Gruppo del mercoledì”, che poi ha pubblicato il libro Ci vediamo il mercoledì, gli altri giorni ci immaginiamo, che ha messo insieme i nostri lavori. Non era esattamente un gruppo di autocoscienza ma si potrebbe definire di autocoscienza attraverso le immagini.

Cioè cosa facevate?

Una faceva un lavoro, lo presentava e lo discutevamo. E poi una diceva: “Mi piacerebbe fare un lavoro su questo, tu poseresti per me?” Cioè c'è stato un intreccio interessante che ha potenziato molto i lavori l'una dell'altra. Poi, sai, la scadenza dello stampare un libro ci ha galvanizzate. Le pezze sono in quel libro e anche Autoritratto è nel libro.

Ti interrompo, perché, anche se non hai scelto per questa occasione una Immagine del no, mi interessa chiederti veramente in estrema sintesi come vedi la distinzione tra il reportage, a cui quella serie potrebbe essere ricondotta, e invece un lavoro artistico?

Le Immagini del no è nato come lavoro di reportage, è stato forse il mio primo progetto. È vero che Anna Candiani era molto più brava di me come reporter, era un’amica e io le avevo detto: “Senti facciamolo a due mani”, anche perché era un lavoro intenso, in un mese e mezzo bisognava coprire un po’ tutto. Lei era più brava sul reportage, io sono più attenta alle lettere, al no, no, a questa ripetizione. Lo scrive bene Gerry Badger, quando con Martin Parr nel 2010 ha scelto le Immagini del no tra i cinque libri sulla rivolta per il suo The protest box: dice che aveva trovato molto interessante questa ripetizione dei no, questa modalità che ti conduce quasi alla Poesia Visiva. In questo senso potrei risponderti che è un misto tra foto di reportage e foto che ha, insomma, una tensione alla ripetizione.

Nel tuo libro L’infinito nel volto dell’altro scrivi proprio che la tua attenzione non è nella rappresentazione dell’evento in sé ma che quello ti fa partire per riflessioni che si aggiungono.

Io sono rimasta molto legata al no, perché il no in fondo è la prima cosa che un bambino neonato strilla. Ti identifica e ti permette di non essere acquiescente. Il no è uno stop, un rifiuto, una resistenza, è politica: “Questa cosa non la voglio, questa cosa non deve passare”. Il no è un senso di coscienza civile, di coscienza politica. Forse questo è segnato dalla storia delle donne, che hanno dovuto dire dei grandi no.

Veniamo all'Autoritratto, che è molto particolare. Descriviamolo perché dalla riproduzione si può fraintendere.

È nato un po’ diverso, perché stavo facendo la serie sulle donne che si intitola Faccia a faccia, Donne allo specchio, per cui a un certo punto mi sono detta che dovevo farla anche su di me, per giustizia, cioè non per esibirmi ma per applicare questo problema non solo sulle altre ma anche su di me. Così è venuta fuori questa foto, l'ho ritagliata e l'ho appesa con un filo bianco vicino a una finestra e l’aria dalla finestra la faceva girare e muovere, in movimenti in cui io ritrovavo i miei gesti del fotografare. Allora l'ho rifotografata, perché vedi che lei ha il filo bianco. A un certo punto questa, che è la numero 6 di quella serie, si è autonomizzata. Un’amica, Elisabetta Longari, a cui volevo regalarla, mi ha detto: “Ma perché non la stampi da tutte e due le facce e non la riappendi col filo?” È stata un'ottima idea, che ho adottato.

Allora, qual è il punto? È che l'obiettivo non è nero, come di solito è un obiettivo che raccoglie la luce, bensì con un po’ di carta d'argento è diventato bianco e quindi illumina. In questo senso è sul vedere, perché di solito la macchina fotografica succhia la luce, non è una torcia.

È molto interessante anche l’alone che c'è intorno.

L'alone è perché l'avevo ritagliata con una forbice a zig zag. È casuale ma ha funzionato, perché quello era a fondo bianco, che mosso dà una sorta di alone.

Mi pare inoltre che ti nascondi dietro la macchina fotografica in una maniera insistita.

Be’, io sono un po’ timida e stare dietro la macchina mi ripara.

È proprio “ciclopica”, assume un’aria anche mitologica.

Non ci avevo mai pensato.

Passiamo alla terza fotografia, Statuine. Anche in questo caso ti chiedo se hai preso ispirazione da qualche parte, da qualcuno, per parlare delle circostanze e anche un po’ di eventuali fonti di ispirazione.

Sì, dalle bambole Lenci, dalle statuine degli anni ‘30 e ’40. E poi è un po’ influenzata da Giulio Paolini, Giovane che guarda Lorenzo Lotto, al quale ho aggiunto il fatto che, se una persona non ti guarda, non incrocia lo sguardo, può diventare una scultura.

Avevo fatto vedere queste foto a Giovanna Calvenzi, che era la photo editor di “Amica”, e lei ha proposto di riportarle alla storia della moda. Così, invece che in casa con mia figlia, ho potuto avere una modella professionista e un appoggio su tutti gli aspetti del set e della produzione. Prendevo un panno di velluto nero, ci facevo un taglio e vi facevo passare la testa, giocando sul fatto che il velluto mangia la luce. Era un po’ come scontornare e soprattutto mi piaceva collegarmi a quelle sculturine. Sembrano degli oggetti, è un rapporto tra fotografia e scultura.

Poi, lavorando con una truccatrice e un assistente, diventa molto più raffinata e sofisticata, perché la scultura deve chiudere il volto. Avevo studiato gli anni ’30 e ’40 per capire come chiudevano le teste. Ed è di nuovo lo sguardo, un ragionamento sullo sguardo che non ti guarda, che fa diventare la figura una scultura.

È un dittico voluto come tale o solo una selezione dalla serie?

Sì, è una selezione dalla serie, perché mi è sembrato che una non bastasse, che si dovesse vedere che non è causale il fatto che non ti guarda, anzi è proprio l’argomento.

Lo chiedo anche perché qui una guarda in alto, l’altra in basso, una sembra estatica, l’altra meditativa...

Infatti a un certo punto mi sono chiesta: “Ma quello sguardo da Bernadette che ogni tanto vedo in mia figlia, le posso chiedere di farlo per me, di interpretare quel ruolo? Quando faccio un ritratto posso chiedere alla persona di stare dentro una idea che le propongo, a una immagine che voglio fare, di recitare in qualche modo?” Quindi non è esattamente un ritratto, è la proposizione di un'idea, di un pensiero. Insomma, queste due fotografie si sono molto sposate tra loro, perché ho un po’ la sensazione che le fotografie si chiamino tra di loro, anche al di là della tua volontà, un po’ da sole, per vicinanza o forse perché ribadiscono un pensiero.

Bene, poi riparleremo di moda. Passiamo alla seguente, che io trovo molto interessante non solo per il soggetto curioso ma per il discorso che vi fai sopra.

Intanto io sono andata in Africa per merito di Sarenco. Non sapevo degli albini africani e un giorno in una casa vedo un bambino che corre con gli altri e ha una luce che non avevo mai visto in una faccia di bambino, era talmente forte che non riuscivo neanche a vedere bene i tratti. Quando gli ho chiesto da dove venisse questa luce, lui mi ha detto: “Ma non ti sei accorta che è albino?” No, non mi ero accorta, e allora mi ha cominciato a raccontare degli albini che sono considerati o magici o tragici, tragici perché sono delicatissimi. Io mi sono un po’ commossa, ho cercato gli albini e li ho fotografati. Volevo raccontare la luce che avevo visto, pur nella sofferenza, perché vedi lo sguardo di sofferenza.

Poi mi ha colpito enormemente il fatto che sembra un negativo, questo rovesciamento tra il positivo e il negativo e questa doppia...

Doppia negazione, doppio no!

No, doppia differenza, una differenza raddoppiata, perché non sono proprio un negativo. L’essere nero / ma anche bianco / ma non bianco come i bianchi... In effetti in strada quando tu incontri degli albini, non si capisce mai come li guardano, se li guardano come stregoni o se li guardano come persone da proteggere. Ma questo è lo sguardo africano, perché loro sanno di questa esistenza, ma pensa avere questa doppia differenza in un mondo in cui il sole ti mangia. E fotograficamente, anche in fotografia è un rovesciamento, cioè un negativo al posto di un positivo.

E se li stampassi in negativo non apparirebbe un positivo, resterebbe una differenza.

Resta una doppia differenza. E forse, essendo una donna, anche tripla!

Mi interessa ricollegarla al tuo discorso sul no: dunque è una negazione che mantiene la differenza, anzi la valorizza.

Certo, contro il pensiero binario, contro le opposizioni che non portano a niente.

Passiamo dall’albino al colore, se mi scusi la battuta, e alla moda.

La fortuna secondo me sta negli incontri. Tra il ritratto e la moda non c'è un confine preciso, perché è sempre fotografia di persone. Le immagini sono più curate, ci sono molti più soldi per la produzione e quindi ci sono più mani, più teste al lavoro, più disponibilità. L’incontro in questo caso è capitato proprio per quelle prime foto per “Amica” delle Statuine, in cui mi è stato proposto di lavorare con un redattore di grande valore, che si chiamava Mauro Foroni, aveva da insegnarmi tantissimo e soprattutto era d’accordo di pensare delle donne normali, o di ragionare sugli stereotipi. Ecco, la figura della Madonna è una convenzione, ma questa non è una Madonna col mantello blu. Le ho chiamate Madonne per via del fondo oro – e qua c'entra Aldo Mondino, che io vedevo fare i suoi fondi con queste foglie d’oro – ma in realtà sono come delle regine. Non mi dispiace provare a ridefinire delle tipologie iconografiche. E soprattutto quello che cercavo di togliere alla moda è l'ammiccamento, perché le modelle sono abituate a lavorare con i fotografi che tendono a spingerle all'ammiccamento sessuale, che è un po’ degradante. Farne delle persone, delle attrici, cercare di tirar fuori dalle modelle loro stesse come regine.

E concludi la tua scelta con un Capolavoro!

Una delle due si chiama Capolavoro, l'altra no.

Questo è un dittico che hai messo insieme per l'occasione?

Sì. La prima si chiama Capolavoro perché (ha ragione Raffaella Perna che dice che io sono particolarmente legata alle parole) mi divertiva fare una fotografia intitolata Capolavoro e allora ho cominciato a guardare sul dizionario: il capolavoro è l’opera più importante di un artista eccetera, oppure è la condizione per essere assunti per gli operai saldatori che siano capaci di fare il capolavoro, che è una saldatura che non lascia passare l'aria. Come si arriva a non lasciar passare l'aria e fare una buona saldatura? Con il ritmo, il ritmo della mano. Allora sono andata alla Breda dove hanno dei capolavori per poterli vedere e ho trovato questi oggetti che non avevo mai visto. È una questione di ritmo. Mi sono venute fuori delle immagini lievi, di un grigio cipria, di qualcosa che noi non conosciamo, non vediamo.

La seconda fotografia fa parte di un progetto per la Cgil su due città-fabbriche, Fabbrico e Dalmine, che aveva preso spunto dal libro di un’amica, Maria Grazia Meriggi, che mi era sembrato molto interessante anche per quello che dicevano gli operai intervistati. Devo dirti che erano gli anni in cui la vox populi berlusconiana diceva che gli operai non c'erano più. Allora a me è venuto di dire: “No – per tornare al no –, no, io non credo”.

Nella fotografia gli elementi in primo piano sono alcuni strumenti di lavoro, delle frese di eleganza novecentesca (che richiamano il logo della Fiom), i cui ingranaggi ricordano il ritmo della saldatura.

Allora questo dittico, che mi è venuto in mente per Doppiozero, è sul ritmo, sull’aristocrazia operaia che conosce l’uso degli strumenti e il loro ritmo interno. È un omaggio alla cultura operaia.

In copertina, Capolavoro /3, 2003 e Fabbrico /31: Michele Croce, 2005.

Leggi anche:

Elio Grazioli | Mario Cresci a ritroso

Elio Grazioli | Le soglie di Silvio Wolf

Elio Grazioli | Campigotto extraterrestre

Elio Grazioli | Paola Di Bello: sparizioni

Maria Grazia Meriggi | Un ritratto di Paola Mattioli

Silvia Mazzucchelli | Autoritratto sospeso a un filo