Atlanti lunari

Lo scambio di lettere aperte che Anna Maria Ortese e Italo Calvino si scrissero sulle pagine del «Corriere della Sera» sul finire del 1967, mentre si avvicinava l’obiettivo di portare una prima missione umana sulla Luna, è stato raccontato e commentato tante volte. Ortese manifestava una preoccupazione estetica, che fosse violato il silenzio consolatorio dello spazio stellato, e una politica, immaginando che quello spazio sarebbe diventato prima o poi speculativo, «edilizio», un «nuovo territorio di caccia» per la supremazia terrestre e «un lusso pagato da moltitudini che vedono diminuire ogni giorno di più il proprio passo, la propria autonomia, la stessa intelligenza, l’autonomia, la speranza». Calvino replicava senza particolari entusiasmi «per le magnifiche sorti cosmonautiche dell’umanità» ma sottolineando, d’altra parte, il primato del desiderio di conoscenza: «ripensare la Luna in un modo nuovo ci porterà a ripensare in un modo nuovo tante cose», significherà uscire «dal nostro quadro limitato e certamente ingannevole», rivedere la «definizione d’un rapporto tra noi e l’universo extraumano». A chi dirige gli «exploits spaziali» questo aspetto sicuramente «non importa», osservava Calvino, eppure non è possibile neppure per loro fare a meno di appoggiarsi al «lavoro di altre persone che invece si interessano allo spazio e alla Luna perché davvero vogliono sapere qualcosa di più».

Che la Luna abbia cambiato il nostro modo di vedere il mondo extra-umano è quantomeno dubbio: politicamente aveva ragione Ortese. Che però sia stata un’occasione di conoscenza portata avanti da figure necessarie al progetto di supremazia terrestre, ma mosse da altri interessi e rimaste al di fuori delle cronache, è altrettanto vero. Il libro Luna curato da Matthew Shindell, la cui traduzione italiana è stata da poco pubblicata per Einaudi in una magnifica veste editoriale, lo racconta nel modo più chiaro mostrando la nascita e i risultati di una disciplina allora nuova, l’astrogeologia, i cui sistemi di analisi e di mappatura restano ancora un riferimento tanto per le esplorazioni scientifiche, quanto per i progetti di colonizzazione dello spazio.

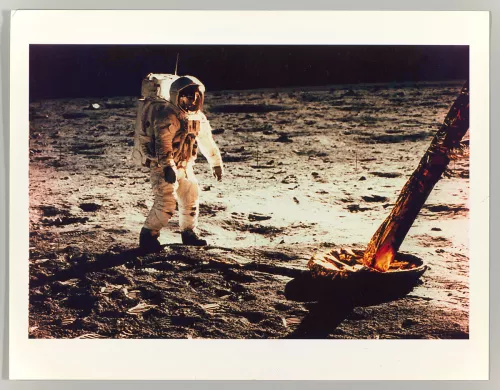

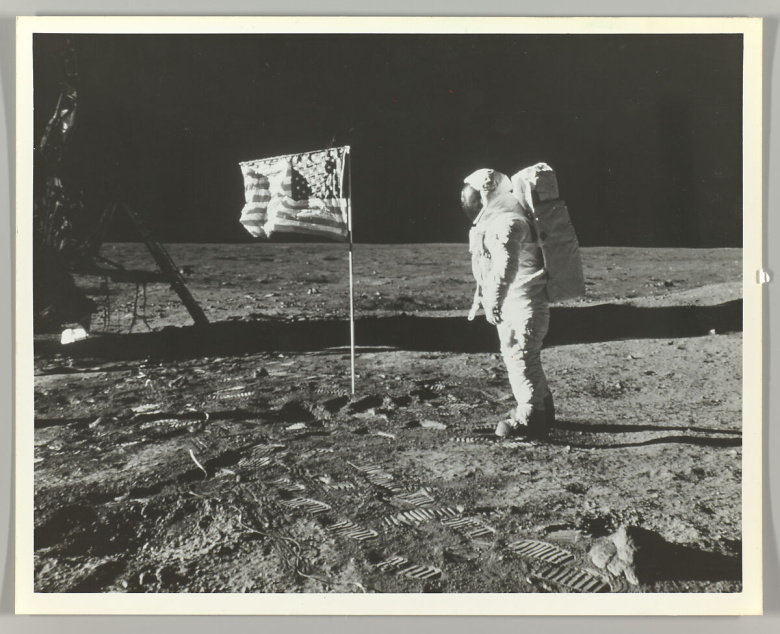

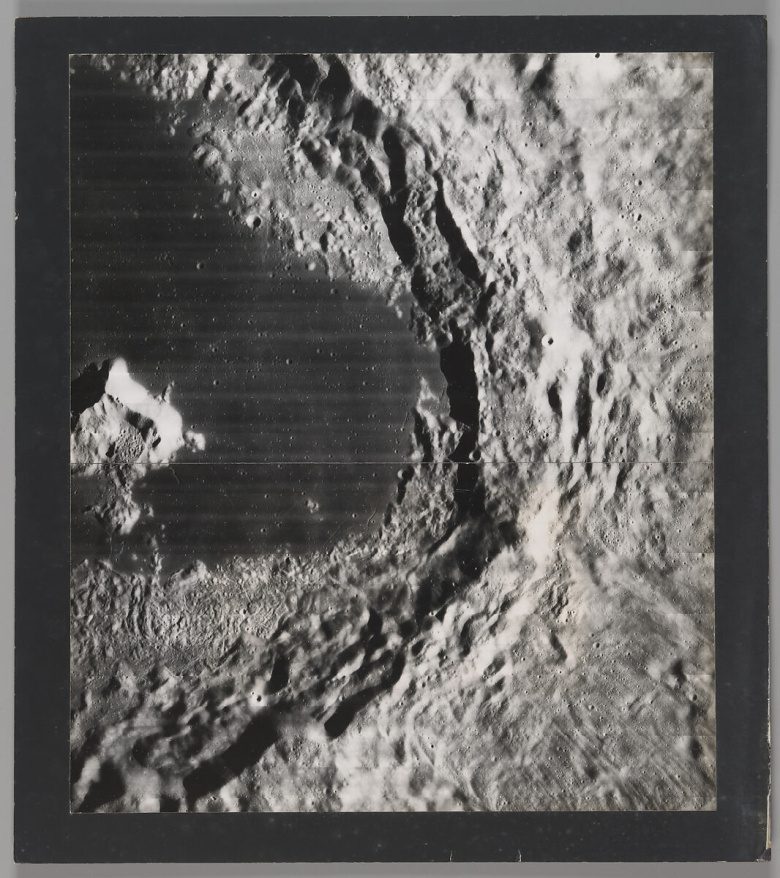

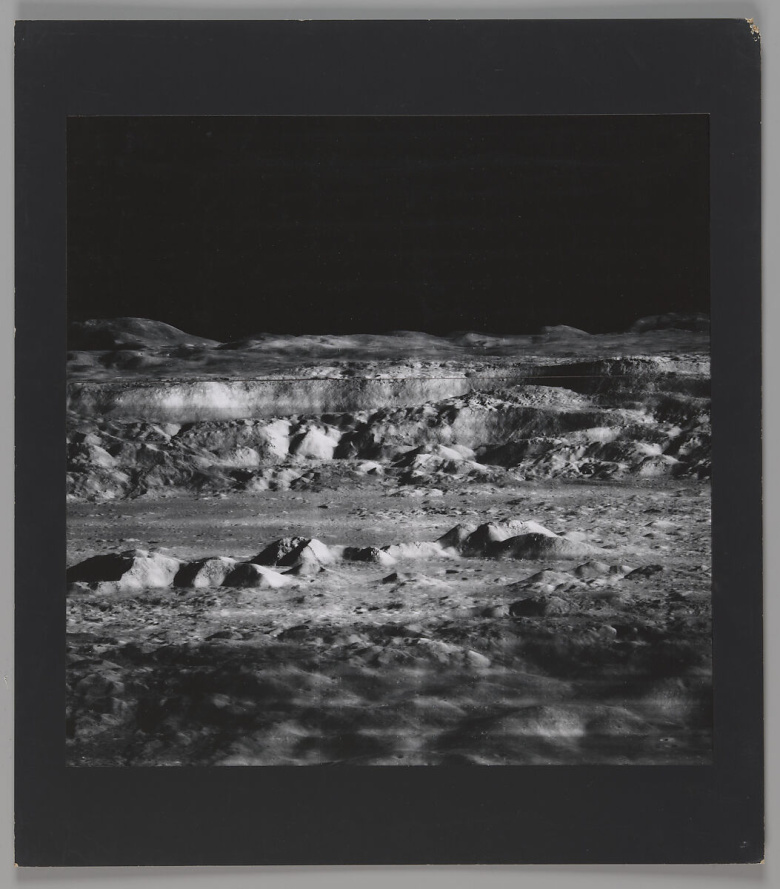

La storia è questa: nel 1961 lo US Geological Survey (Usgs) venne coinvolto dalla Nasa in un processo di mappatura della superficie visibile della Luna basata dapprima sull’osservazione telescopica, quindi sulle fotografie scattate a partire dal 1966 dalle sonde lanciate in volo orbitale intorno al nostro satellite, infine sulle immagini astronautiche delle missioni Apollo. Queste mappe, 44 in tutto, rappresentano la prima applicazione delle metodologie della geologia terrestre all’analisi del suolo lunare e costituiscono ora il filo conduttore di un libro che le presenta tutte con i colori originali, corrispondenti a una stratigrafia che distingue le formazioni del terreno lunare dalle più remote alle più recenti: dal rosa della superficie originaria, che precede la formazione del Mare Nectaris ed è perciò chiamata pre-Nettariano, al marrone del periodo Nettariano, al violetto dell’Imbriano Inferiore al blu cobalto dell’Imbriano Superiore fino al verde dell’Erastoteniano e al giallo del Copernicano. Il tutto in un’età compresa fra i 4,5 miliardi e i 500 milioni di anni fa. Se da quest’ultima epoca, sulla Luna, non si registrano trasformazioni rilevanti, quel che è cambiato fino a oggi è il dettaglio delle informazioni, cosa che già aveva modificato via via tanto la mappatura di Usgs quanto la definizione delle età lunari nell’arco dei 13 anni in cui è stata messa a punto: dal 1961 dei primi disegni al 1974. In quel lasso di tempo erano migliorate le fotografie, esseri umani avevano camminato sulla Luna, campioni di roccia erano stati portati sulla Terra e, sebbene solo un astronauta, Harrison Schmitt, fosse propriamente un geologo e avesse preso parte all’ultima missione, Apollo 17 (1972), tutti gli altri avevano avuto una forma di apprendistato geologico in esercitazioni nel deserto del Colorado. Oggi «parte della conoscenza presentata in queste tavole» appare «superata», avverte Matthew Shindell, ma l’importanza storica e scientifica di quell’impresa è quella di un gesto inaugurale, quello del primo tentativo di esportare la geologia terrestre fuori dal nostro pianeta e di articolare in una scala temporale il succedersi degli eventi cosmici. Si tratta, in altre parole, della fondazione di un sistema di indagine che, con strumenti tecnologicamente più evoluti, guida ancora le nuove esplorazioni in corso, a partire da quelle che riguardano Marte.

Le mappe di allora, naturalmente, risentono anche del clima di competizione della Guerra Fredda. Sonde sovietiche erano state le prime a fotografare il lato nascosto della Luna già dal 1959. Quelle immagini sarebbero servite a comporre un atlante completo, pubblicato alla fine del 1960 nella Grande Enciclopedia dell’Urss, e in seguito il primo mappamondo lunare, con le zone fino ad allora mai viste battezzate per lo più in omaggio a scienziati russi. Il rilievo americano si limita alla parte visibile dalla Terra, il suo scopo è orientato pragmaticamente a individuare luoghi idonei per gli allunaggi a venire, ed è come se in quella fase aurorale vi fosse stata una tacita suddivisione delle zone d’influenza terrestre, concentrando gli sforzi conoscitivi su ciò che era a portata di lancio.

Un atlante lunare, tuttavia, non sarebbe completo se, accanto alle mappe cartografiche, non si presentassero anche quelle concettuali dei rapporti fra la Luna e la Terra, paradossalmente sempre più complesse e attente al nostro satellite quanto meno se ne aveva conoscenza. «Le culture preistoriche o antiche», scrive Shindell, non inviarono esseri umani sulla Luna, ma facevano più caso ai suoi movimenti e vi trovavano più senso rispetto alle persone del XX o del XXI secolo». Così, facendo giocare in contrappunto le mappe astrogeologiche e la storia della cultura, il libro propone brevi testi sui calendari lunari più antichi, sui miti delle antiche civiltà del Mediterraneo e pre-colombiane, sulle leggende dei Nativi Americani, sulla relazione della Luna con le maree, i cicli mestruali, il parto e più in generale l’esperienza femminile, sull’astrologia, sui rapporti con la follia e con la malattia, sul posto del nostro satellite nell’universo tolemaico e in quello copernicano. I contributi, di autori diversi, sono altre immagini di una vicenda sterminata. La lettura è agevole, la visione d’insieme suscita curiosità ulteriori, anche se il taglio è quello di una strenna elegantissima che sopporta contributi non dello stesso livello. Alcuni, quelli sui mezzi di espressione più popolari — letteratura, arte visiva, cinema —, risultano in realtà piuttosto modesti, a parte i momenti in immagini di film di fantascienza vengono ricollocate nelle mappe giuste mostrando quale sforzo di fedeltà visiva, se non conoscitiva, sia stato messo in opera anche negli scenari dell’immaginazione cinematografica. Proprio per questo carattere erratico e irregolare, tuttavia, gli scritti più interessanti sono quelli che hanno maggiore attinenza con la rappresentazione delle carte astrogeologiche: per esempio il capitolo sulle missioni delle sonde spaziali americane che, a partire dal 1964, iniziarono un lavoro di rilievo fotografico via via più accurato, e quello sulla storia della fotografia lunare, il primo firmato dallo stesso Shindell e il secondo da David H. DeVorkin. Sono entrambi cronache di un’approssimazione progressiva all’esperienza diretta che procede di pari passo con la smitizzazione della Luna o, meglio ancora, con l’addomesticamento di uno spazio alieno che per un verso viene analizzato con criteri scientifici, per un altro viene reso omogeneo al modo in cui ci muoviamo sulla Terra, riducendo l’impatto emotivo e visivo della scoperta di un’alterità radicale.

Proprio Shindell è stato autore di un saggio intitolato Instruments and Practices in the Development of Planetary Geology (2010) la cui posta in gioco era appunto il processo di domestication dello spazio profondo, e c’è da credere che scegliendo quella parola per il titolo di un altro suo scritto, Domestication of the Planets, abbia avuto in mente quello di un fortunato libro dell’antropologo Jack Goody, The Domestication of the Savage Mind (1977). Per Goody la riduzione delle capacità cognitive dell’essere umano all’uso della scrittura esprime un duplice atteggiamento coloniale: uno storico, nei confronti di epoche senza scrittura, e uno geografico, verso popoli che non ne conoscevano l’uso o che praticavano diversi sistemi di segni. Shindell mette a fuoco, invece, un’ambivalenza irrisolvibile: il desiderio di conoscenza porta con sé una forma di assimilazione, di appropriazione, che ha in sé stesso il DNA della colonizzazione. Le ipotesi dell’astrofisica sulla formazione e il destino dell’universo tendono, in realtà, a mettere in discussione i paradigmi consolidati e a scovare tracce di alterità anche in ciò che vi è di più vicino. I successi dell’astrogeologia rientrano, invece, nel campo dei processi di addomesticamento dell’estraneo. Le nostre conoscenze e i nostri strumenti di analisi, nota Shindell, sono quelli, sono terrestri, eppure hanno retto alla prova. I due robot esploratori che la Nasa ha inviato su Marte nel 2004, Spirit e Opportunity, erano equipaggiati per esempio come geologi meccanici impegnati sul campo: una videocamera panoramica collocata all’altezza media di un occhio umano, uno spettrometro a infrarossi, un braccio meccanico con strumenti per scavare il terreno e un sostituto del martello per spaccare rocce, una videocamera per immagini ravvicinate come se fosse la lente di ingrandimento di un geologo impegnato in una raccolta di dati e di campioni sul terreno. È l’esito di un processo che ha permesso alla geologia di ampliare il proprio raggio d’azione, oltre che di mettersi alla prova e di affinarsi in ambiti fino a quel momento sconosciuti: un esito tuttavia pur sempre formato e determinato, nota Shindell, «dal contesto politico, economico e sociale in cui è stato raggiunto».

Le mappe di Usg non erano del tutto sconosciute al lettore italiano. In un bellissimo libro dell’architetto Emanuele Garbin, Selenographica. L’immagine e il disegno della Luna nascosta (Quodlibet, 2021), ne compariva già una piccola scelta in bianco e nero insieme ad altre mappe che risalivano a quelle più aggiornate partendo da quelle descritte da Jules Verne nei suoi romanzi. Se però le immagini riprodotte o ricreate da Garbin finivano per concentrarsi sui confini tra la Luna visibile e quella nascosta, se attraverso un lavoro di meticolosa concentrazione sui dettagli si interrogava il senso della costruzione di una mappatura, mettendo in gioco così l’altro confine su cui si toccano la conoscenza e l’ideologia, in Luna di Matthew Shindell non ci sono domande di questo genere. Non solo le mappe vengono assunte come un dato, sia pure rivedibile ed effettivamente rivisto con il progredire della qualità delle immagini e l’analisi dei campioni, ma persino la tradizione visiva impostata con le missioni degli anni Sessanta e Settanta viene riproposta come un fatto acquisito, senza che se ne sveli criticamente al lettore il lato che appartiene ai processi spesso microfisici dell’addomesticamento.

Per esempio. Un’immagine iconica come Earthrise, la prima a colori che mostra la Terra mentre si svela all’orizzonte dietro un lembo di superficie lunare, ripresa nel 1968 da Apollo 8, viene presentata così come è sempre stata vista, senza avvertire che lo scatto originale venne ruotato di 90 gradi e che lo stesso autore della fotografia, l’astronauta Bill Anders, ha affermato di non riconoscervi l’esperienza visiva che aveva avuto, tanto da montare la sua copia in cornice con la Terra a lato della Luna, senza orizzonte e senza terrestrità di sguardo. E l’altra immagine iconica di allora, The Blue Marble, con la Terra senza Luna e a figura intera nello scatto di Harrison Schmitt a bordo di Apollo 17, viene ugualmente pubblicata come la conosciamo, senza aggiungere che nell’originale il Nord e il Sud erano rovesciati, e che per ricomporre la nostra visione abituale delle cartografie e dei mappamondi la si era semplicemente ruotata di 180 gradi.

Piccoli gesti, si dirà, eppure molto importanti nel processo di addomesticamento dello spazio, tanto più se compiuti senza troppo rifletterci dalla Nasa quando le offrì alla stampa. Ma c’è un’immagine meravigliosa ripresa con un’ottica grandangolare dalla sonda Lunar Orbiter 1 nel 1966, con una Luna gigantesca accanto alla quale si intravede una Terra sperduta e di dimensioni piccolissime, che l’archivio della Nasa conserva solo nella versione originale, dove i due attori sono l’uno a fianco all’altro, e che in una spettacolare doppia pagina di Luna viene di nuovo ruotata di 90 gradi, esattamente l’operazione compiuta negli anni Sessanta con un’altra fotografia di Lunar Orbiter 1 e poi con Earthrise: coerenza di una visione ostinata che riduce quanto troviamo nello spazio a una replica di quel che ci è abituale sulla Terra.

Interrogare le immagini e il loro senso non dovrebbe essere estraneo agli interessi di una cartografia e neppure a quelli di un libro che ne ricapitola la composizione. Eppure vedendo, in una pubblicazione così accurata, il ripetersi degli stessi vizi del passato un certo scoraggiamento si affaccia. Calvino non aveva torto: accanto ai colonizzatori ci sono sempre cervelli che lavorano perseguendo un desiderio di conoscenza. Ortese, però, aveva visto più lontano: se l’impresa viene condotta con spirito coloniale, commerciale, speculativo, non solo la conoscenza, ma anche il modo in cui viene comunicata, rischiano di rimanere fatalmente impigliati in quella trama, non importa se il contesto geopolitico fosse quello evocato da Shindell per le cartografie degli anni Sessanta o sia quello attuale.