Miyazaki, o dell’incompiutezza

“Come splendidi corpi di defunti sempreverdi/ pianti e sepolti dentro un mausoleo/ la testa fra le rose, coi gelsomini ai piedi –/ tali a noi sembrano i desideri che passarono/ senza avverarsi mai; e non uno che trovasse/ la sua notte di voluttà o un suo mattino lieto.”

Nel leggere questa poesia di Costantinos Kavafis, una delle prime scritte dal poeta alessandrino, ho sempre avuto davanti agli occhi l’immagine dei cipressi. Sarà l’associazione tra il richiamo funerario – il mausoleo, gli splendidi corpi morti – e gli alberi a guardia dei sepolcri, fila di verdi soldati impettiti che fuoriescono dalle rosse mura di cinta dei cimiteri: dall’Isola di San Michele a Venezia, così come appare dalle Fondamente Nove, al colpo d’occhio, meno noto e per questo più prezioso, che si gode dalle vie laterali che cingono il Cimitero Monumentale di Milano.

Del resto, il cipresso è associato sin dall’antichità al regno dei morti, al punto da essere indicato agli iniziati greci come un segnale a cui prestare attenzione nel viaggio verso l’oltretomba. “Troverai nella dimora di Ade sulla destra una sorgente, presso la quale cresce un cipresso bianco; qui si rinfrescano, scendendo, le anime dei morti. Non avvicinarti a questa sorgente!” – si legge ad esempio in un’incisione ritrovata a Hipponion in Calabria e riportata nel libro Le lamine d’oro orfiche, a cura di Giovanni Pugliese Carratelli. E sempre al cipresso è dedicato il mito di Ciparisso, di cui narra Ovidio nelle Metamorfosi. Bellissimo giovane amato da Apollo, Ciparisso godeva della compagnia di un cervo, che lo seguiva ovunque. In una nefasta battuta di caccia il ragazzo ferì accidentalmente l’adorato animale, portandolo alla morte. Il dolore e il senso di colpa erano insostenibili per il ragazzo che chiese ad Apollo di concedergli la morte. Il dio decise invece di trasformarlo in un albero centenario, simbolo di lutto eterno: il cipresso.

E i cipressi – col loro sciame mistico di iniziazioni, metamorfosi, discese ultraterrene – campeggiano al centro della locandina di Il ragazzo e l’airone, l’ultima fatica di Miyazaki Hayao, da pochi giorni nelle sale italiane e fresco vincitore ai Golden Globe come miglior film di animazione (è la prima volta per un titolo giapponese). Un ragazzo con in mano un arco si inerpica lungo un prato, chiuso all’orizzonte da un muro di pietra; dietro il muro una fila di cipressi svetta incombente, mentre una porta d’oro, con due misteriosi occhi cesellati nel cancello, splende sulla destra; in cielo vola maestoso un airone cenerino. In questa immagine – che cita chiaramente uno dei capolavori della pittura simbolista, L’isola dei morti di Arnold Böcklin, a partire appunto dalle sagome scure e inconfondibili dei cipressi – aleggiano gli elementi principali di questo film straniante e sulfureo, che arriva dopo dieci anni da Si alza il vento e soprattutto dopo l’ennesimo annuncio, ancora una volta smentito, del ritiro definitivo dalle scene del maestro giapponese. Il titolo originale del film è Kimi-tachi wa do ikiru ka, ovvero E voi come vivrete?, che è il titolo di un libro per ragazzi di Genzaburo Yoshino del 1937, da cui Miyazaki ha tratto ispirazione, insieme ad altri due romanzi fantastici: Il libro delle cose perdute, dello scrittore irlandese John Connolly, e La torre spettrale di Edogawa Ranpo.

Protagonista della pellicola è Mahito, un adolescente figlio del Giappone imperiale e fascista – l’azione si svolge durante gli anni della Seconda guerra mondiale – nel quale è facile intravedere, per sovrapposizioni generazionali, lo stesso Miyazaki. Appena in sala si spengono le luci, veniamo ghermiti in media res in uno scenario di terrore e tensione: Tokyo è in fiamme. Gli incendi devastanti provocati dalle incursioni americane – non dimentichiamo che i bombardamenti a tappeto, effettuati anche con bombe incendiarie, si abbattevano su città costruite in legno – hanno colpito l’ospedale dove si trova la madre di Mahito, che il ragazzo cerca invano di raggiungere in una corsa disperata. Gente in fuga, feriti a terra, fumo e distruzione e, su tutto, guizzanti corone di fiamme, contro le quali i carri-botte dei pompieri possono ben poco. Questa sequenza iniziale, che verrà ripresa in seguito in forma di ricordo, dura pochi minuti, ma ci getta subito con forza in un’animazione scura, slabbrata, distorta e nervosa, che segna un primo violento elemento di rottura rispetto ai film precedenti.

Passa un anno. Per fuggire alle bombe e all’inconsolabilità del lutto, Mahito viene sfollato in campagna, trasferendosi col padre, un ingegnere a capo di una fabbrica di componenti aeronautici (altro elemento autobiografico per Miyazaki), nella villa un po’ decadente della famiglia materna. Ad accoglierli sarà la conturbante zia Natsuko, sorella più giovane della madre e nuova compagna del padre, dal quale aspetta già un bambino. L'arrivo in campagna segna un nuovo cambio d’atmosfera. Il Giappone rurale che il regista ha splendidamente rappresentato nelle sue opere – un paesaggio arioso fatto di luce, acqua, nuvole, e soprattutto vento, un dolce vento che increspa le fronde e gli steli dei campi – diventa qui invece una quinta ferma, con sfondi statici e di ascendenza quasi pittorica. Quest'aria pesante e quasi limacciosa è amplificata da presenze inquietanti, grottesche, se non dichiaratamente minacciose. Gli esangui servitori della zia, le sette vecchiette che curano la villa e la sua padrona, ma specialmente un airone cenerino, che fin dal primo istante in cui Mahito mette piede nel giardino sembra volerlo tormentare, analogamente al ricordo angoscioso della madre.

L’unico elemento di distrazione ed attrazione per il ragazzo è una torre enigmatica, che si trova ai margini della tenuta. Si dice sia stata voluta dal prozio di Mahito, un uomo ossessionato dai libri e dalla conoscenza, che un giorno è scomparso in quella torre-mausoleo, cinta di cipressi (ancora loro!), senza più fare ritorno. L’edificio appare ora abbandonato ed è vietato a chiunque avvicinarvisi: la costruzione è stata resa inaccessibile, gli ingressi ostruiti e i sotterranei colmati per sempre. Sarà naturalmente verso la torre, e gli arcani che nasconde, che converge inesorabile la narrazione, come un grave che deformando lo spazio-tempo esercita sui personaggi una forza irresistibile.

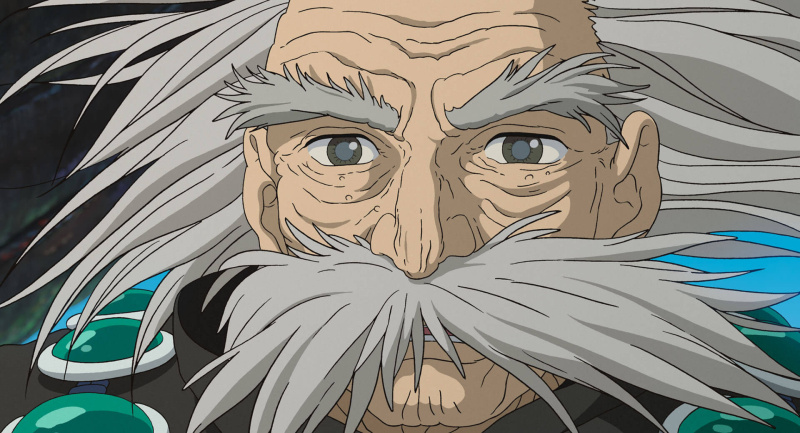

E qui avviene il terzo passaggio cruciale nel film. Dalla tensione psicologica, quasi hitchcockiana – decisamente inedita per il regista giapponese – entriamo nel più consono universo del fantastico. La torre è la soglia, il portale d’ingresso all’Ade, al mondo dei morti e dei rimpianti. E l’airone ne è la chiave: l'inquietante animale che tormenta Mahito – nella cultura shintoista l’airone grigio è associato sin dal Kojiki alla morte, ai funerali, agli spiriti dell’oltretomba, e nelle splendide stampe del pittore Koson Ohara, l’Audubon del Giappone, è ritratto con le zampe possenti nell’acqua, il lungo becco aperto, la sinistra lingua rossa e il grifagno occhio vitreo – assume nuove sorprendenti capacità, sfidando il ragazzo (che accetterà la sfida di par suo), provocandolo e facendosi voce dei suoi dubbi e delle sue paure. È grazie al magico uccello che Mahito accede alla torre proibita, dove l’airone abbandona la sua forma rivelandosi un omuncolo calvo dall’enorme naso rosso, che accompagnerà il ragazzo nel suo viaggio oltremondano.

Con un procedimento già sperimentato in La città incantata, gli elementi e i personaggi squadernati nella prima parte della pellicola (la madre perduta e l’elaborazione del lutto, una delle vecchie domestiche che segue Mahito nella torre, la zia Natsuko come nuova figura materna, la gravidanza di lei emblema della vita che prosegue, e, ultimo ma non ultimo, il misterioso prozio demiurgo) verranno ripresi, rovesciati, nel doppio universo magico, dove le anime dei morti, la sostanza incerta dei sogni e, più in generale, le possibilità generative di ciò che non è, o che avrebbe potuto essere altrimenti nel mondo reale, convivono in incerto equilibrio. Alla fine dell’avventura Mahito si congederà dalla sua mamma-bambina, accetterà Natsuko e il nuovo fratellino e si libererà delle aspettative soffocanti del mago prozio, il tutto dopo aver incontrato paesaggi barocchi, isole dei morti, mari sconfinati, pietre levitanti, stormi di pellicani selvaggi e feroci, enormi pescioni dalle viscere spropositate, folle conformiste e proto-fasciste di pappagalli carnivori, e animelle leggere e fragilissime, che bruciano in un fuoco distruttivo e purificatore.

In questa baraonda di trovate visive e fantasmatiche cresce esponenzialmente lo stratificarsi di riferimenti letterari, pittorici, cinematografici, di citazioni e autocitazioni – basti ricordare, ma è solo un esempio perché il film ne è pieno, il parallelo tra i tettucci degli aerei da guerra fabbricati dal padre di Mahito e i cupolini che Nausicaä ricava dagli occhi dei mostri Tarlo – al pari di una torta che fermenta sotto l’azione di un potentissimo lievito. L’impressione finale, però, è spaesante, come se un grande chef ci avesse fatto entrare nel suo laboratorio, ci avesse mostrato tutte le fasi di preparazione della sua elaboratissima pietanza ma, improvvisamente, ci avesse messo alla porta, sottraendoci il risultato finale da sotto il naso, mentre siamo ancora lì con la forchetta alzata.

Fuor di metafora, Il ragazzo e l’airone lascia in bocca una sensazione di incompiutezza, di disequilibrio. È certamente il film più ermetico e difficile di Miyazaki – in alcuni passaggi sembra quasi voler mettere deliberatamente lo spettatore a disagio, assegnandogli una posizione scomoda fatta di spazi angusti, soverchianti animali pullulanti, materia che si disfa e decompone – e anche quello che riesce meno a parlare ad adulti e bambini con un’unica grammatica (nel buio della sala, ho sentito con le mie orecchie voci di piccoli supplicare i genitori di riportarli a casa). In questo senso, è quanto di più lontano ci sia da un film-testamento, e questa è una buona notizia, perché sembra dirci che Miyazaki non ha nessuna intenzione di appendere la matita al chiodo, anzi sembra indirizzare la sua poetica verso inedite evoluzioni. Anche se il futuro dello studio Ghibli resta più incerto che mai, il cruccio di non avere eredi, o di non averne voluti, continua a divorarlo, come il rimpianto di aver generato una schiera di vuoti seguaci e imitatori, capaci solo di cannibalizzarlo ricalcando a pappagallo il suo stile.

In una delle scene più riuscite del film, Mahito è steso sul letto nella sua stanza a casa della zia: il respiro è profondo, il corpo rilassato imprime il suo peso alle lenzuola. Sta dormendo, e l’animazione riesce a rendere dinamica questa condizione di stasi e alterità. Chissà quali sogni e incubi si celano dietro a questa pacifica immagine, quali altri mondi impensati si devono ancora aprire davanti ai nostri occhi.