L'abbaglio di Andò e il silenzio di Sciascia

Un’isola è sempre un’isola, anche se a separarla dal continente c’è solo uno braccio di mare, minacciato magari dalla costruzione di un ponte.

Ce lo ricorda l’itinerario cinematografico di Roberto Andò, che negli anni ha continuato a intessere, ben riconoscibile tra molti altri, il filo di un suo discorso sulla Sicilia, o meglio, sui siciliani, mantenendo vivo quel dialogo con i predecessori, che era già stato caratteristico dei suoi auctores. Luigi Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia, ma anche Andrea Camilleri. Tutti siciliani che hanno parlato di Sicilia e, tramite essa, di un’umanità difficilmente redimibile.

Se nel suo primo lungometraggio, Diario senza date (1995), Andò metteva sotto la lente d’ingrandimento la città di Palermo dopo il trauma delle stragi del ‘92, in un reportage che mescolava realtà e finzione dove comparivano tra gli altri Vincenzo Consolo e appunto Sciascia, nel 1999 fu la volta de Il manoscritto del Principe, dedicato agli ultimi anni di vita di Tomasi di Lampedusa e al suo discepolo Francesco Orlando (divenuto poi francesista molto celebre, rappresentato nel film sotto pseudonimo).

L’approdo più recente a un pubblico anche popolare, ad esempio con la miniserie Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa (2022), interpretata da Isabella Ragonese, non ha interrotto, ma anzi ha nutrito il confronto del regista con gli intellettuali siciliani, dando vita al grande successo di La stranezza.

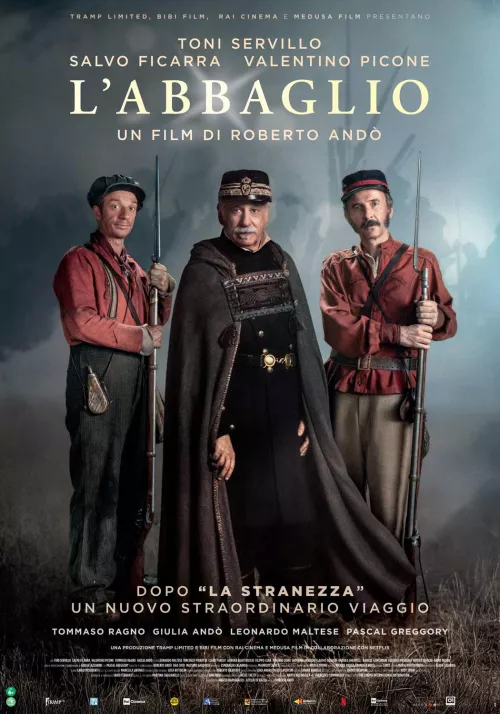

In quel film (il più visto tra quelli italiani del 2022), Andò affronta di petto il difficile tema del metateatro pirandelliano, rendendolo disponibile al grande pubblico, grazie all’incontro fortunato tra Toni Servillo (Pirandello), Salvo Ficarra e Valentino Picone (che nel film interpretano due attori dilettanti, ma becchini di mestiere, la cui irruente passione per il teatro contagia i sogni di Pirandello, già infestati dai sei personaggi in cerca di autore). Anche in questo film tutto “pirandelliano”, che con leggerezza mescola alta letteratura e vena comica, il regista non ha fatto mancare la dedica a quello che lui considera il suo mentore, ovvero Leonardo Sciascia.

Non c’è quindi da stupirsi se anche il suo nuovo film, L’abbaglio, prende l’avvio da un testo del maestro di Racalmuto. Si tratta di un racconto breve e poco noto, rimasto finora quasi sommerso nell’ampia produzione di Sciascia. Scritto nel 1963, ma escluso per volontà del suo stesso autore dalla raccolta Il mare colore del vino dieci anni dopo, Il silenzio è rientrato in circolazione solo nel 2010 all’interno della raccolta Il fuoco nel mare. Racconti dispersi (1947-1975), curata da Paolo Squillacioti per Adelphi.

In L’abbaglio ritroviamo gli stessi sceneggiatori (oltre ad Andò, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso) e il medesimo gruppo di attori che hanno reso grande La stranezza. Il principale ruolo femminile, una giovane monaca destinata ad abbandonare il convento, è affidato a Giulia Andò, mentre Servillo veste i panni di un personaggio storico: Vincenzo Giordano Orsini. Aristocratico siciliano di simpatie liberali, dopo un periodo di servizio nell’esercito borbonico, Orsini si unì ai fallimentari moti siciliani del ’48 e fu perciò costretto a riparare in Turchia, dove si mise a servizio delle forze imperiali. Da qui, tornò poi in Italia per partecipare all’impresa dei Mille, servendo sotto Garibaldi come colonnello di artiglieria. È in questo momento della sua vita che lo colgono la penna di Sciascia, e la macchina da presa di Andò.

La storia è ambientata nel 1860, e il fatto è storico. Garibaldi, dopo le prime vittorie, vuole tentare l’assalto finale a Palermo, ma per farlo ha bisogno di indebolire le difese nemiche. Escogita così un diversivo, inviando una colonna di soldati e feriti verso Corleone, colonna affidata proprio a Orsini, che da siciliano dispone di una buona conoscenza del territorio. I borbonici, guidati dallo svizzero Von Mechel, dovranno credere che alla guida di quella colonna ci sia proprio lui, Garibaldi, e per inseguirla perderanno l’opportunità di difendere Palermo. L’operazione è pericolosa soprattutto per i soldati diretti a Corleone, in netta inferiorità numerica e male armati, ma contro tutte le aspettative riusciranno a salvarsi grazie all’ospitalità offerta dal comune di Sambuca. Mentre i corleonesi subirono la ritorsione borbonica per aver ospitato i garibaldini, la città di Giuliana in quella circostanza non volle dar loro alloggio.

Fin qui il racconto di Sciascia, che Andò riprende fedelmente soprattutto nella caratterizzazione di Orsini, un personaggio sostanzialmente positivo, uomo d’azione, militare fedele alla causa e al suo generale, ma al contempo animo tormentato da dubbi e domande: sulla legittimità della guerra, sulle sorti e i limiti dell’impresa garibaldina, sull’effettiva possibilità che essa possa migliorare le condizioni materiali di vita dei siciliani.

All’asciutta narrazione di Sciascia, Andò aggiunge una linea popolaresca, comica ed emotiva, incarnata da Ficarra e Picone, che interpretano personaggi di pura invenzione: Domenico Tricò e Rosario Spitale. Si tratta di due garibaldini-per-caso, arruolati da Orsini nonostante premesse e curriculum non facessero presagire nulla di buono. Scopriamo presto che sono due imbroglioni, a cui nulla interessa dell’unità né della libertà d’Italia, che si sono imbarcati solo per ottenere un passaggio gratuito dal Nord in Sicilia. Appena possono, i due avventurieri disertano, dandosela a gambe al primo scontro con i borbonici. Lo sbarco di Marsala, qui rappresentato con la grandeur dei film storici in costume, è dunque inframezzato dalle scene tragicomiche che coinvolgono questi due picari mentre litigano per accaparrarsi il riparo migliore all’interno di una grotta. Catturati dopo qualche tempo come disertori, Domenico e Rosario sono costretti a riunirsi alla colonna di Orsini e avranno forse l’occasione di riscattarsi. Ma quanto è sincera la loro adesione al progetto incarnato dai garibaldini? Quelle speranze politiche non si riveleranno invece un’illusione ottica? Non riveliamo troppo, ma un finale gattopardesco è in agguato.

I tempi comici di Ficarra e Picone sono ottimi, e la naturalezza con cui si passa dal riso al pianto lascia estasiati. Due maschere in continuo movimento, in cui la natura si mescola perfettamente all’arte: qualcuno li ha paragonati ad Alberto Sordi e Vittorio Gassman ne La grande guerra, ma i due si schermiscono.

È invece Tommaso Ragno a incarnare un Garibaldi antiretorico, che si rivolge ai suoi con le parole brevi e concentrate di chi ha una missione da compiere: senza toni enfatici, ma franco, sostenuto dalla fede di essere obbedito. Anche qui, l’interpretazione filmica rispecchia bene la rappresentazione che era già stata di Sciascia: “occhi distratti, forse dalla malinconia”, “parlava brevemente, a scatti” con una voce “bassa, roca di sonno”. Uomo tra gli uomini, il Garibaldi di Ragno spicca tra i soldati e gli ufficiali non solo per il suo poncho, eredità delle lotte libertarie condotte nell’altro mondo, ma anche per il carisma. L’attore gli conferisce infatti un certo atteggiamento ieratico, che a tratti lo fa assomigliare a una figura cristologica. Dopotutto, il paragone tra Garibaldi e Gesù era uno dei più diffusi all’epoca, tra il popolo e nella letteratura garibaldina. Chi voglia farsene un’idea può leggere Da Quarto al Volturno: noterelle di uno dei Mille di Giuseppe Cesare Abba, un tempo tra i libri più frequentati dell’Ottocento italiano, ora caduto nel dimenticatoio (è disponibile anche in audiolibro, letto proprio da Tommaso Ragno).

L’inserimento della linea comico-emotiva affidata a Ficarra e Picone non è l’unica innovazione del film rispetto al racconto di Sciascia. Andò se ne distacca su un tema spinoso, e a lungo dibattuto dalla storiografia, quello della presunta collaborazione tra la mafia e la spedizione garibaldina. Nel racconto di Sciascia il fatto è lampante: la sparuta colonna guidata da Orsini procede nella sua avanzata verso il comune di Giuliana sotto la protezione di due mafiosi. Riconosciamo qui tutti gli elementi della “grammatica mafiosa” che proprio Sciascia ci ha insegnato a decifrare: uomini di fiducia di un potente, rispettati per la loro violenza, di fronte alle quali è obbligatorio levarsi il cappello in segno di rispetto e, soprattutto, dimenticarsi di aver visto. “Uomini neri di silenzio”, capaci di rendere invisibile chiunque si fosse messo sotto la loro protezione, perfino una colonna di soldati, accompagnata dai carri dei feriti e dalla sua scalcinata artiglieria.

“Così a volte, in determinate circostanze, i difetti di un popolo diventano virtù”: con questo commento fatalista, il narratore ci offre la chiave di lettura di tutto l’episodio: sarebbe stato grazie alla presenza delle guide mafiose che l’inganno ordito da Garibaldi e attuato da Orsini poté giungere a felice compimento. Perché, interrogati dai soldati borbonici in caccia, i contadini siciliani non rivelarono la verità: “Non uno che avesse visto qualcosa: come se i garibaldini, appena usciti da Piana dei Greci, si fossero dissolti nell’aria.”

Insomma, secondo la versione di Sciascia, senza l’omertà dei siciliani non sarebbe stato possibile ingannare Von Mechel e l’esercito borbonico. La collaborazione con la mafia, quindi, sarebbe stata necessaria a che Garibaldi entrasse a Palermo.

Non sappiamo dire quanto di tutto ciò fosse opera d’invenzione di Sciascia, stimolata dalla singolarità del fatto storico, ma non c’è dubbio che il silenzio del titolo alludesse proprio all’omertà mafiosa. D’altra parte, nel 1959, era comparso su La fiera letteraria un racconto di Sciascia con identico titolo, e anche lì la parola silenzio era sinonimo di omertà. Come ha ricostruito Paolo Squillacioti, proprio quel racconto era destinato a diventare, attraverso vari processi di revisione, il capitolo di apertura di Il giorno della civetta (1961).

Questo non è l’unico caso in cui Sciascia tratta i protagonisti del Risorgimento senza indossare i guanti di velluto. Sempre nel 1963, lo stesso anno di Il silenzio, egli firmò la prefazione alla ristampa di Nino Bixio a Bronte, opera dallo storico Benedetto Radice pubblicata per la prima volta nel 1910. In quel libro Radice ricostruiva i dettagli della dura repressione operata da Bixio nei confronti dei contadini della città di Bronte i quali, galvanizzati dall’arrivo di Garibaldi in Sicilia, nel 1860 erano violentemente insorti contro i notabili della città, spargendo anche molto sangue innocente. La ricostruzione storica di Radice, in ultima istanza, attribuiva la responsabilità della rivolta alla ducea di Nelson e faceva emergere gli eccessi del luogotenente di Garibaldi nel realizzare una giustizia sommaria. Nella sua prefazione, Sciascia riconosceva il valore di tale ricostruzione storica, e coglieva anche l’occasione per rileggere criticamente la celebre novella Libertà di Verga, apologetica nei confronti di Bixio, a suo avviso una vera e propria “mistificazione” che mirava a tenere nascosto lo “scheletro nell’armadio”, perché quella storia rischiava di “minacciare di leggenda nera la storia, dopotutto gloriosa, dell'unità d'Italia”.

Ma se non è difficile seguire Sciascia mentre difende i contadini affamati di Bronte, più complicato diventa accettare l’idea di una Sicilia liberata solo grazie all’intervento risolutivo degli “uomini neri”.

E infatti il film di Andò, che come abbiamo visto riprende fedelmente molti elementi caratterizzanti del Silenzio del ’63, se ne discosta platealmente sotto questo aspetto, che è in fin dei conti l’asse portante di tutto il racconto. In L’abbaglio, i mafiosi non solo non guidano la spedizione garibaldina, ma compaiono addirittura come antagonisti della sua buona riuscita. Qui vediamo il generale Orsini rifiutare sdegnosamente l’aiuto proposto dai due sgherri armati che gli si offrono come scorta, e gli stessi figuri compariranno a sbarrare la strada alla colonna nel tentativo d’entrare a Giuliana, al fianco dei ricchi e potenti del paese.

L’arte è infedele per definizione, e dopo tutto il film è solo “liberamente ispirato” al racconto, ma viene naturale provare a indagare il motivo di un discostamento tanto smaccato, per giunta su un tema così caro al “mentore Sciascia”.

Necessità narrative, forse. In effetti, L’abbaglio richiedeva la costruzione di un personaggio sostanzialmente eroico, quello di Orsini, da contrapporre agli sfrontati Ficarra e Picone, e la figura di Garibaldi, che compare solo di scorcio nella vicenda, non avrebbe potuto servire a questo scopo. Oppure si è trattato di remore storiografiche e politiche? In effetti, in un’epoca di rigurgiti neoborbonici come la nostra, rappresentare la (presunta) scorta mafiosa dei garibaldini poteva non essere una buona idea.

Occuparsi di Risorgimento ha sempre significato maneggiare una memoria estremamente controversa. Bisogna ammettere che Sciascia lo fece senza timori reverenziali, e senza particolari cautele, in un’epoca in cui la storiografia sull’origine della mafia era solo ai suoi albori. Oggi, l’idea che sia esistito un legame organico tra campagne risorgimentali e nascita del fenomeno mafioso è generalmente considerata superata dalla storiografia. Senza scambiare per Storia la finzione di Sciascia, dunque, annotiamo che su questo punto il regista si è assai allontanato dal narratore.

L’abbaglio è un film ben congegnato, capace di mescolare l’alto e il basso, la speranza e la disperazione, le aspirazioni politiche e il cinismo quotidiano, sostenuto da grandi interpreti e capace di rifuggire alla tentazione dell’happy ending.

Un film che merita di essere visto soprattutto da chi, per anagrafe o per storia di vita, non ha mai fatto esperienza di grandi passioni politiche. Come spesso capita quando ci si accosta alla storia dell’Ottocento, capita di stupirsi nel constatare come quella fosse gente che ci credeva per davvero. Dopo averci mostrato per l’intera durata del film le aspirazioni di un Risorgimento potenzialmente riparatore, Andò conclude avvicinandosi pericolosamente alla linea della disillusione, al gattopardesco “tutto deve cambiare, affinché nulla cambi”, ma lo fa con una particolare originalità emotiva. Senza cinismo e senza sarcasmo, con una vena di malinconia, forse di nostalgia per quelle speranze di riscatto nelle quali, davvero, si vorrebbe ancora oggi poter credere.