Milano’s Movies, una città al cinema

Il gioco è questo, e lo può fare qualsiasi cinefilo. Si comincia col pensare a dei luoghi della propria città che, per qualche ragione, ci risuonano dentro: quella via dove passavamo da bambini, il parco dove ci siamo innamorati la prima volta; ma anche posti meno emblematici, scorci quotidiani con i quali, semplicemente, abbiamo una certa familiarità. Ognuno, sono sicuro, ha molti luoghi del genere tra cui scegliere.

Bene, adesso viene la parte più difficile. Ora bisogna pensare a dei film del cuore girati nella propria città e, ripassandoli mentalmente (ricordatevi, sono film del cuore: li conoscete a menadito!), dovrete verificare gli incroci tra i vostri luoghi preferiti e le location cinematografiche. Quella scena – massì, quella in cui, poniamo, lei attraversa la strada incrociando un uomo che porta al guinzaglio un bellissimo cane bianco – si svolge proprio lì, in quell’angolo di città dove è deposto un vostro ricordo personale. Ecco, punto segnato! Facile, no?

Sento già le proteste. Eh, ma un conto è fare questo esperimento a Roma: non c’è angolo della città eterna che non sia stato ripreso, rappresentato, reinventato su pellicola in decenni e decenni di cinema italiano. Ma a Milano, nella frettolosa e poco fotogenica Milano, come la mettiamo? Se siamo milanesi partiamo con uno svantaggio abissale, irrecuperabile: il gioco si smorza subito. È inevitabile: che c’azzecca Milano con il cinema?

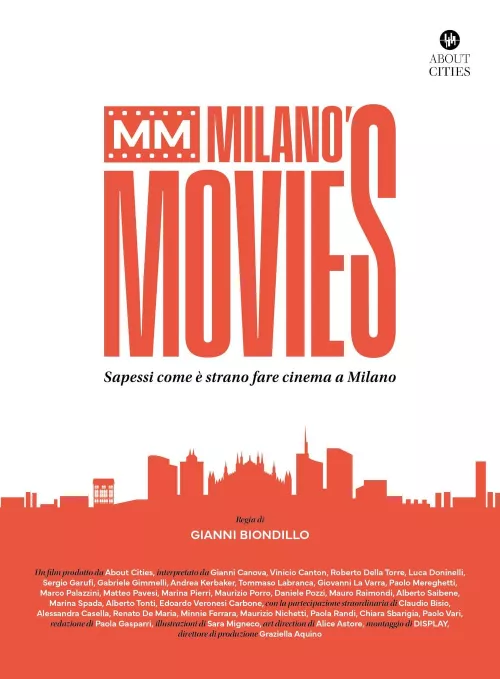

A questa domanda, provocatoria e tranchant come tutte le convinzioni comuni, risponde con passione, cura e ironia il volume MM. Milano’s movies, a cura dello scrittore Gianni Biondillo, appena pubblicato da About Cities . Del resto il sottotitolo del lussuoso librone – Sapessi come è strano fare cinema a Milano, che richiama una celebre canzone di Memo Remigi (portata al successo dalla milanesissima Ornella Vanoni) – mette subito in chiaro l’apparente incongruità di questo binomio. Ma perché è così strano associare Milano al cinema?

Non ha dubbi Biondillo, che di Milano è un esploratore indefesso: la città lombarda è stata relegata ad un ruolo di secondo piano dalla distanza (fisica e simbolica) con la politica nazionale, con i Ministeri, i produttori e Cinecittà, che hanno fatto di Roma – a partire già dal fascismo, per volere di Mussolini, e poi a seguire nel dopoguerra – l’unica testa, enorme e divoratrice, del cinema italiano. Non che manchino film ambientati a Milano, ma oltre ad essere numericamente non confrontabili a quelli che mettono in mostra Roma, l’industria cinematografica nazionale ha sempre guardato alla città meneghina da fuori, usando lenti stereotipate e fruste. È quella che Biondillo chiama la “funzione Milano”: la milanesità come profumo di modernità e freddezza, grattacieli, smog e folla che corre. Lavoro, lavoro e ancora lavoro, una città senza passioni e in fondo senza personalità: una maschera logora e monodimensionale, una brutta copia dei caratteri regionali della commedia dell’arte.

E pensare che le cose potevano andare altrimenti: a partire da fine ‘800 e in linea con le innovazioni europee, Milano è stata – insieme a Torino – una delle piastre di coltura del primo cinema italiano, muto e sperimentale. Lo ricorda Marina Spada nel suo contributo sulla figura rivoluzionaria di Luca Comerio, erculeo cineasta delle origini, operatore, regista, imprenditore. Ma il cinema è fatto di diverse stagioni, lontanissime e incommensurabili (anche se il gioco è sempre quello, ombre e luci che si muovono sullo schermo, fotogramma dopo fotogramma), e l’età dei primi pionieri e degli studi artigianali sparsi tra Precotto e la Bovisa si chiude definitivamente tra le due guerre. Lasciando Milano al ruolo di meta algidamente esotica, per troupe, attori e sguardi inesorabilmente foresti.

Sia chiaro, nel dopoguerra quegli sguardi foresti hanno saputo cogliere e dipingere con la cinepresa ritratti potenti di Milano, a volte giocati sulla cifra della commedia – gli imprescindibili e imbacuccati Totò e Peppino, di cui si occupa Gabriele Gimmelli nel suo gustosissimo contributo, che salgono nella capitale del Nord come andassero in un luogo misterioso e fantasmagorico – o, più spesso, attraverso la lente del dramma. Che fosse dramma epico-sociale – la Milano che Visconti trasforma nel suo capolavoro in una città industriale idealtipica, universale e mitica (nel libro Maurizio Porro scrive pagine significative su Rocco e i suoi fratelli) – o all’opposto tragedia cruda e violenta (come nel caso del filone poliziottesco degli anni ‘70, inaugurato nel 1968 da Lizzani con Banditi a Milano, che proprio tra il basso pavé e l’alto skyline milanesi trova la sua patria d’elezione).

In questa lettura fanno capitolo a sé, nel vero senso della parola, tre eccezioni, tre modi riflessivi e autentici con cui Milano si auto-ritrae. La prima eccezione è naturalmente Miracolo a Milano, che merita un discorso a parte: e infatti Biondillo, sempre per Euromilano, aveva già dedicato al film di De Sica un intero libro, e anche in questo, di libro, non può fare a meno di tornarci. Lo sguardo di Zavattini che permea la pellicola – dal romanzo Totò il buono alla sceneggiatura del film (inizialmente con De Sica avevano pensato di intitolare il film I poveri disturbano, osservazione ancora oggi verissima) – è favolistico e stralunato e, insieme, immerso nelle contraddizioni della città.

E questa sua unicità ci permette di guardare alla seconda eccezione: il senso del comico che caratterizza Milano. Una linea rossa che da Dario Fo (pochissimo presente nel cinema italiano, ci ha lasciato però, sempre per la regia di Lizzani, l’inclassificabile Lo svitato) passando per Enzo Jannacci (e Beppe Viola: loro il contributo fondamentale a Romanzo popolare di Monicelli, altro notevole film “milanese”) arriva a Cochi e soprattutto a Renato (Pozzetto), ma che si manifesta anche in maniera del tutto originale in Maurizio Nichetti. E proprio appoggiandoci a Nichetti come punto di congiunzione tocchiamo l’ultima eccellenza che Milano inventa da sé: il cinema d'animazione. Cartoni animati geniali e innovativi dedicati alla pubblicità, settore fondamentale per Milano, che trovano qui terreno fertile con le réclame dei fratelli Pagot (un punto di riferimento internazionale, riconosciuti e omaggiati anche nel lontano Giappone da Hayao Miyazaki) e che porteranno allo sviluppo di un’altra istituzione del cinema milanese: lo studio Bozzetto.

Questi e molti altri percorsi si possono seguire in questo volume ricchissimo, che non si rinchiude in una prospettiva nostalgica ma arriva fino all’oggi e al mondo delle serie e delle piattaforme. Più che un libro di storia (o geografia) del cinema, si configura come un atlante emotivo che scandaglia e indaga i rapporti tra la settima arte e la metropoli inquieta e perennemente in movimento che risponde al nome di Milano. Il tutto attraverso un sontuoso repertorio di foto, immagini, interviste e dati. Illuminante, ad esempio, il confronto tra mappe diacroniche sulla diffusione delle sale cinematografiche in città tra 1900 e 2024, che mostra il contrarsi dei cinema e il loro concentrarsi in zone sempre più centrali (ad esclusione dei grandi multisala periferici, e di qualche benemerita eccezione nei quartieri fuori dalla cerchia interna, come lo storico cinema Mexico del compianto Antonio Sancassani).

Ma tornando all’esperimento iniziale dal quale son partito: quali sono i miei luoghi milanesi del cinema? Lasciando fuori i più scontati – piazza del Duomo, la Stazione Centrale… – me ne vengono in mente almeno tre, che rispondono ai requisiti del nostro gioco cinefilo. Il primo è il Monte Stella, ovvero la “montagnetta di San Siro”, da cui da ragazzino mi lanciavo in scivolate a perdicollo sui prati, con un cartone sotto al tergo come slitta. Ed è dalla cima della montagnetta che parte il protagonista di Ratataplan (1979) di Nichetti, sul vassoio il suo bicchiere d’acqua (non ancora) miracolosa. Il secondo sono i Bastioni di Porta Venezia, uno dei luoghi più romantici di Milano, con i suoi castagni allineati, stritolato ahinoi dal traffico e dalle automobili. Ed è lungo i Bastioni che viene accoltellato Ivano Marescotti in una scena cruciale di L’aria serena dell’ovest (1990) di Silvio Soldini (autore con una propria idea personale di cinema e, insieme, di milanesità, e che a parere di chi scrive avrebbe meritato più spazio nel libro). Infine, piazza San Babila, che negli ultimi anni i cantieri per la nuova metropolitana hanno stravolto in lungo e in largo, ma niente in confronto agli scavi in trincea, di oltre sessanta anni fa, che aprirono a Milano la modernità della prima linea Rossa, come si può vedere in una scena memorabile di un memorabile film milanese di Ermanno Olmi: Il posto (1961).

E ripensando ora a questi e ad altri film, magari visti anni e anni fa, mi accorgo che quelle scene e i miei ricordi personali tendono a fondersi. Entrambi vanno ad alimentare quel repertorio di immagini, suoni, sensazioni della città che si compone di esperienze dirette ed esperienze rappresentate, vissute attraverso i sensi o proiettate su uno schermo: tutto finisce nello stesso calderone, ricordi e fotogrammi si ibridano, come le micorrize tra funghi e piante. Queste simbiosi mnemoniche si intrecciano con benefici reciproci (un’esperienza vissuta si amplifica grazie alle sensazioni indotte da esperienze riflesse, o al contrario il ricordo di un film assume nuove risonanze grazie ai legami con esperienze vissute) e diventa difficile, se non impossibile, districarle del tutto. Nel buio della sala succede anche questo, nel raccoglimento di una visione comune con altri sconosciuti, affratellati da un’unica convergenza: guardare un film insieme. A casa, non è la stessa cosa. È la forza del cinema, in fondo. O perlomeno di un certo cinema, che riesce ad arrivare così in profondità.