Metafisica del populismo III / Che cos’è la paura

Il populismo vive di paura. La diffonde, l’asseconda, le offre dei bersagli immaginari, l’amministra con leggi specifiche il cui scopo è quello di tenerne sempre alimentato il fuoco (vedi: decreto sicurezza e legittima difesa). La sicurezza, del resto, a chi la si può presentare come la merce più preziosa se non a chi sempre trema? E di che cosa ha più bisogno l’istanza populista se non del timore e tremore della creatura? È un’ovvietà ma va ribadita una volta di più: senza paura il populismo sfiorirebbe. La sorda rabbia che agita il suo elettore ne è una compiuta espressione. Al suo fondo, la rabbia è un grido inarticolato. Quella rabbia non ha infatti valore per i suoi contenuti. Per un certo pensiero progressista la rabbia dovrebbe venir meno se le sue cause materiali fossero finalmente esplicitate e concretamente affrontate. Allora, si dice, lascerebbe il posto a un agire razionale e non vi sarebbe più spazio per la propaganda. Questo è però un classico esempio di quell’illusione “illuminista” che, sopravvalutando il potere della ragione critica (in realtà, come subito vedremo, impotente per natura), oscura il fenomeno che vorrebbe comprendere. Il “soggetto” populista resta un fantasma imprendibile per il benpensante. Al benpensante sfugge infatti ciò che conta veramente in quella rabbia. Esso non sta in ciò che viene detto, quanto piuttosto nel fatto che venga detto.

Il populismo sa infatti come si fa comunità. Il suo modello non è l’agorà ateniese, così cara al benpensante, ma il chiuso di un ascensore quando, per brevi momenti, si è costretti a una coabitazione forzata. In quelle situazioni, lo sappiamo, il lieve senso di estraneità, la claustrofobia e la fastidiosa prossimità coatta sono momentaneamente sospese da qualche parola buttata là semplicemente per rompere il silenzio e “rassicurare” se stessi. I linguisti e gli antropologi chiamano “fàtica” questa comunicazione che non comunica nulla se non il fatto che si sta comunicando. La rabbia populista funziona in modo analogo: crea per il solo fatto di essere enunciata una comunità momentanea tra estranei tutti ugualmente percorsi da brividi di paura. I contenuti, quali che siano, contano solo nella misura in cui permettono a questa microcomunità di sbocciare in una condizione di micropaura. Se la situazione nell’ascensore è qualcosa di più di una metafora – Walter Benjamin diceva che la modernità inizia quando si è coartati dalla tecnica dei trasporti a intimità non volute – pensare di opporsi alla rabbia populista attenendosi al piano dei “contenuti” è come voler prendere sul serio le cose che si dicono “faticamente” mentre l’ascensore sale troppo lentamente al piano. Si parla del tempo, è vero, ma non è quello a essere in questione. La posta in gioco, nell’ascensore come nei discorsi rabbiosi che si sentono ormai ovunque, è la paura.

Non ha quindi nessun senso – intendo dire nessun effetto pragmaticamente rilevante – redigere il catalogo delle paure agitate dal discorso populista nella vana speranza di poterle dissolvere affrontandole una ad una sul piano empirico (l’argomento abusato è: “facciamoglieli conoscere veramente questi diversi che temono così tanto e si accorgeranno finalmente che non sono brutti come li dipingono”). La paura (al singolare) di cui vive il populismo è infatti astratta per definizione. Essa resiste ad ogni tentativo di concretizzarla spostandosi continuamente e prendendo sempre nuove figure, perché ciò che veramente conta nella paura di negri, zingari, ebrei, omosessuali, donne ecc. non sono negri, zingari, ebrei ecc., ma la “forma” paura. Essa circola ovunque proprio come fa, secondo i linguisti, il soggetto dell’enunciazione nella illimitata varietà degli enunciati: è in tutto quello che di fatto si dice ma non è qualcosa di detto, non è qualcosa che si possa isolare, identificare e riconoscere, perché di tutto quello che è detto costituisce piuttosto il “limite” o l’“orizzonte”. Questa eccedenza strutturale della paura è certo difficile da accettare per il senso comune, abituato a credere che realtà e determinatezza di contenuto coincidano (dunque, che se si ha paura si deve aver paura di “qualcosa”), ma dopotutto si sta qui dicendo, molto semplicemente, che il populismo dà voce a una paura senza nome, a una paura antica, una paura così antica da aver perso perfino la memoria del proprio oggetto, forse, addirittura a una paura senza oggetto, quale può essere, ad esempio, quella che spiega il grido inarticolato di spavento della creatura che affiora al mondo.

Credere che il sapere sia il farmaco della paura è la generosa illusione alla quale si resta disperatamente aggrappati nel tentativo di resistere alla strapotenza del populismo.

Secondo il classico schema illuminista, infatti, il sapere emanciperebbe dalla paura. Sapere è osare, ricorda Kant nel celebre scritto sull’illuminismo. Ma la paura è indifferente al sapere. Il sapere non può nulla su di essa. L’oggettività le è indifferente non per ostilità al vero ma per incommensurabilità. Il sapere infatti concerne dei contenuti mentre la paura è la forma i cui i contenuti sono metabolizzati e fatti propri. La paura tinge di sé tutti i contenuti come un paio di lenti rosse renderebbero rossa ogni cosa che ci passi sotto il naso. Il soggetto populista è perciò attaccato alla propria paura per una specie di istinto di autoconservazione. In essa ha la sua radice. Da essa trae tutte le sue risorse. Se si spegnesse quel fuoco anche lui cesserebbe di esistere. Il populista lo sa e per questo difende il diritto assoluto ad essere spaventato, indipendentemente da ogni ragione reale di spavento. If the facts won't fit in, why so much the worse for the facts: “tanto peggio per i fatti” è il suo grido di guerra rivoluzionario.

Elias Canetti.

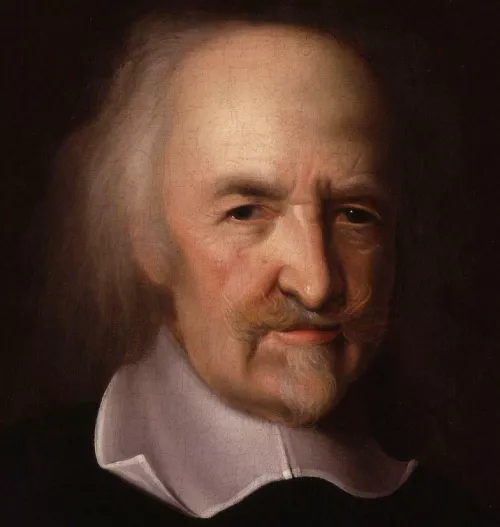

Del grande filosofo inglese Thomas Hobbes, Elias Canetti diceva che era stato il solo filosofo a non mascherare “il potere, il suo peso, la sua posizione centrale in ogni comportamento umano”. Egli infatti sapeva che “cosa è la paura”. Il suo “calcolo” la svelava. “Tutti coloro che sono venuti dopo (Hobbes) – continua Canetti –, e che provenivano dalla meccanica e dalla geometria, non hanno fatto che prescindere dalla paura; così questa è dovuta di nuovo rifluire nell’oscurità, dove continua a operare, indisturbata e innominata” (La provincia dell’uomo). Hobbes intuisce insomma che la paura è l’elemento stesso del potere come l’acqua o l’aria erano gli elementi della natura per i fisici “antichi” o come l’etere lo sarà per i fisici “moderni”. Tutta la sua “scienza” politica è consistita allora nel misurarla e nel metterla in linea di conto, cioè nel “farne qualcosa” di utile. Grazie a un “calcolo razionale” la paura produce in Hobbes il Leviatano, vale a dire la potenza irresistibile dello Stato che salverà omeopaticamente l’uomo dalla paura. A una paura generalizzata e catastrofica, la paura caratteristica dello stato di natura, si sostituisce una paura canalizzata e generatrice di ordine: la paura dei sudditi di fronte al sovrano, il solo che continua ad essere assolutamente libero, cioè assolutamente spaventato come lo erano gli uomini tutti allo stato di natura (le relazioni tra Stati sovrani nella epoca aurea dello jus publicum Europaeum sono infatti regolate dalla legge universale della paura). Dalla paura, insomma, non si guarisce, almeno finché si è “mortali” (il Leviatano di Hobbes non fa eccezione: anche lui è un dio mortale). Semmai ad essa si rimedia trasformandola, cambiandole di segno. Un filosofo italiano, Roberto Esposito, ha giustamente parlato a questo proposito di logica “immunitaria”: dalla paura, ha scritto, ci si vaccina ancora con la paura. Questo era dopotutto il “calcolo razionale” di Hobbes, il fondatore della politica moderna.

È utile ricordare l’osservazione di Canetti su Hobbes.

Aiuta a fare chiarezza sulla metafisica del populismo, dissolvendo degli equivoci. Il primo e il più grave consiste nel confinare la “paura” nell’ambito della retorica, cioè della tecnica della persuasione. Il populismo, si dice, utilizzerebbe cinicamente la paura per persuadere le masse. La paura sarebbe, insomma, dell’ordine dell’immaginario. La paura: nient’altro che un “affetto” tutto soggettivo. Basterebbe allora mettere a confronto la realtà di fatto con la sua percezione allucinata per dissolverla. Questa interpretazione tutta retorica della paura è però uno dei modi in cui la paura, disvelata da Hobbes, rifluisce nell’oscurità, dove continua ad agire indisturbata e innominata (Canetti pensava evidentemente alla capacità di contagio sulle masse dei totalitarismi novecenteschi). Canetti l’imputava a coloro che sono venuti dopo Hobbes, i quali, scrive invero un po’ enigmaticamente, “provenivano dalla meccanica e dalla geometria”. L’enigma si dissipa se si fa mente locale sul fatto che la concezione meccanicista della natura riposa sulla distinzione delle qualità primarie e delle qualità secondarie. Da un lato, affermano concordi i filosofi “moderni” (cioè meccanicisti), vi sarebbe la natura “vera”, quella configurata dai geometri, una natura misurabile e calcolabile intersoggettivamente, dall’altro il suo riverbero nel vissuto soggettivo-relativo, che è privo di consistenza reale. La paura sarebbe allora uno di questi fantasmi che agitano la mente dell’animale umano. Su di essa lavorerebbe la politica, la quale sarebbe un’arte tutta umana delle apparenze (dunque qualcosa di cui, se la scienza fosse sovrana, si potrebbe benissimo fare a meno: basterebbero infatti i filosofi, gli ingegneri o i tecnici).

Da questa interpretazione tutta retorica e impolitica della paura discende la nefasta convinzione che il populismo non abbia oggi altro avversario possibile che la ragione critica. Corollari di questo assioma sono due tesi complementari altrettanto nefaste e, purtroppo, incessantemente ribadite: 1) le plebi populiste sono stupide; 2) i leader populisti sono dei “geni” della comunicazione, cioè dei retori perfetti. Al dualismo destra-sinistra o conservatori-progressisti si è infatti sostituito, nel discorso pubblico, la contrapposizione massa-élites, vale a dire la replica sul piano sociale di un antichissimo “conflitto delle facoltà”, quello che mette in rotta di collisione la sensibilità (plasmata dagli “affetti” irrazionali) con l’intelletto algido dello scienziato. È, questo, uno strano gioco delle parti tra il populismo e i suoi avversari dall’effetto comico: per arginare il populismo, i suoi avversari non hanno trovato niente di meglio che riformulare quella contrapposizione massa-élites che del populismo è il cavallo di battaglia! Ma la ragione critica, alla quale si aggrappano, si scopre impotente: essa, infatti, non è capace “da sola” di generare alcun effetto reale. “Da sola” la ragione è impotente per definizione. L’energia per agire le viene da qualcos’altro che l’élite intellettuale non può che considerare con disprezzo perché contaminato dalla sensibilità, cioè dal regno notturno della paura. Già Platone, al quale l’illuminismo guarda come al proprio antico maestro, se ne era reso conto: l’auriga della dialettica, cioè la ragione, non va da nessuna parte se non ci sono cavalli “passionali” che la trascinino nella direzione “giusta”. E perfino Kant, il patron dell’illuminismo, sapeva che vi erano verità della ragione critica che per poter essere affermate pubblicamente avrebbero richiesto alle loro spalle il dispiegamento di una divisione di cavalleria.

La paura non la si può trascendere più di quanto non si possa circoscrivere con lo sguardo l’orizzonte nel quale siamo immersi.

La lezione di Hobbes, dopotutto, era semplice: gli uomini, diceva, hanno nella paura il loro “elemento”. Solo coloro che tengono ferma questa ipotesi “fisica” sulla paura possono poi agire politicamente. Il suo problema, non la sua soluzione!, è ancora il nostro: come fare della paura il cavallo buono, quello che dà all’auriga l’energia per muoversi nella direzione “giusta”? Il nostro problema è dunque eminentemente politico, cioè cibernetico (la cibernetica è l’arte della direzione della nave). Bisogna destreggiarsi nel mare della paura. Bisogna fare qualcosa di utile di quel grido inarticolato che il leader populista semplicemente asseconda, amplifica ed esaspera (è la cosa più semplice da fare: è quindi insensato attribuirgli particolari riconoscimenti di “genialità” comunicativa). Non è certo un caso se la rabbia del populismo si scaglia con sonnambolica sicurezza contro ogni tentativo di politicizzare la paura, cioè di metterla in linea di conto e di calcolarla razionalmente. L’odio per l’Europa non ha altra radice, essendo l’Europa politica proprio il prodotto di un calcolo prudente che aveva nella paura (la fine della seconda guerra mondiale, la guerra fredda, la decolonizzazione, l’antisemitismo…) il suo orizzonte “trascendentale”.

Leggi anche:

Rocco Ronchi, Metafisica del populismo

Rocco Ronchi, La sinistra postuma