Una conversazione con Romeo Castellucci / Il naufragio dello spettatore

Das Floß der Medusa di Hans Werner Henze, in scena alla Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam nella cornice del Opera Forward Festival 2018 con la tua regia, Romeo Castellucci, nasce come “oratorio volgare e militare”. Cosa significa comporre un dispositivo scenico per quest’opera?

Das Floß der Medusa consiste nella lettura cantata del diario di bordo di una zattera in avaria in mare aperto. L’oratorio si fonda su una potente intuizione teatrale: la scena dell’esecuzione musicale e vocale è concepita in due parti, una destinata ai vivi e l’altra ai morti, interpretati da una poderosa massa corale. Caronte, la voce recitante e narrante, è la figura mediana tra i due mondi, separati da una precisa scelta strumentale. I vivi sono associati ai fiati, mentre i morti agli archi, in un sistema di spazializzazione delle voci che è già una dichiarazione drammaturgica. Si potrebbe dire che musica e parole siano concepite come una specie di assemblaggio, una sorta di zattera realizzata con pezzi eterogenei tratti dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, dai Pensieri di Blaise Pascal, da informazioni estrapolate dalle cronache dei sopravvissuti e trasfigurate poeticamente in un montaggio dotato di una sua propria carica drammatica.

All’ascolto di Das Floß der Medusa si è aperta davanti ai miei occhi la possibilità di riconsiderare questo oratorio in forma scenica, prendendo atto di come quel tragico naufragio, avvenuto nel 1816, riecheggi nell’oggi. È infatti impossibile non pensare al destino dei tanti morti affogati nel Mar Mediterraneo, alla dimensione biblica di questo massacro. Questo oratorio parla certamente per loro.

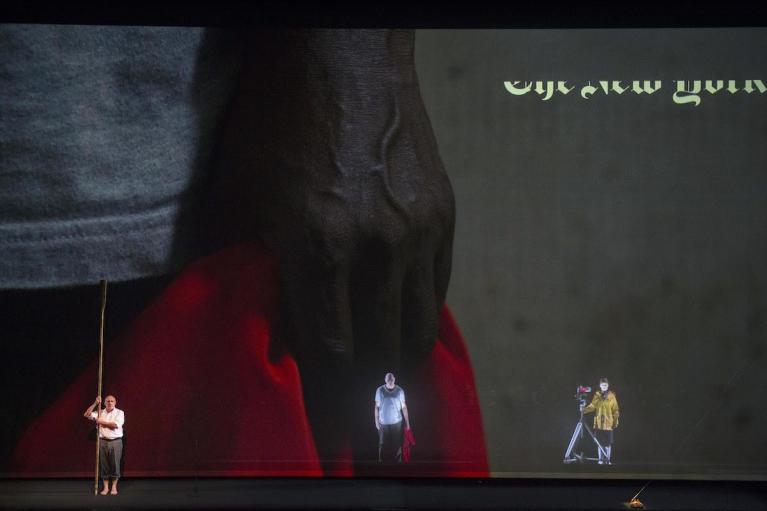

Das Floß der Medusa, regia di Romeo Castellucci, Dutch National Opera, ph. Monika Rittershaus.

Das Floß der Medusa convoca l’immagine della navigazione e del naufragio. L’una volta alla conquista e l’altra alla sopravvivenza…

Quando penso alla navigazione mi tornano in mente le parole di Carl Schmitt. Ha scritto cose straordinarie su mare e potere. Una nuova forma di potere si instaura, appunto, nella comunità umana nel momento in cui il mare viene sfruttato per scopi commerciali. Hans Blumenberg ci parla invece della navigazione come di una delle metafore centrali della civiltà dell’Occidente, in cui si riflette l’atteggiamento dell’uomo dinanzi alla vita: il bisogno di sicurezza e il rischio, l’indifferenza, la contemplazione e l’azione.

In Das Floß der Medusa c’è prima il navigare a scopo di conquista, e poi l’incidente che trasforma l’andare in una deriva. E la deriva assume immediatamente un valore simbolico ed esistenziale, nel senso di vite alla deriva. E il mare acquista il peso di un deserto liquido. Un deserto nel quale non c’è più niente da vedere, se non un orizzonte sempre uguale.

È una deriva che tocca da vicino ciascun spettatore. Il testo di Ernst Schnabel recita in un punto: “Dal porto è possibile giudicare le persone sulla nave. A bordo credono che le persone a terra siano in fuga”. È una frase gravida di conseguenze…

Ti rispondo citando ancora Blumenberg. Nel suo libro Naufragio con spettatore, il filosofo tedesco considera il mare, l’ardito navigare e il naufragio come un paradigma metaforico dello spirito umano. Per condurre la sua riflessione prende le mosse dal secondo libro del De Rerum Natura di Lucrezio, lì dove si descrive un uomo che contempla il naufragio, assistendo alla tragedia che si consuma davanti ai suoi occhi, dalla terraferma, da una salda riva. Blumenberg si sofferma a descrivere il segreto piacere dell’uomo al sicuro, in salvo davanti alla catastrofe dell’altro. Mi sembra che sia una delle chiavi di accesso all’opera di Henze, ma anche un nodo per concepire l’allestimento teatrale. Credo che quel piacere oscuro chiami per nome lo spettatore, se l’immagine è capace di insinuare il sospetto di non essere più al sicuro sulla propria roccia.

Come insinuare questo sospetto nell’immagine?

Caronte, la Morte e Jean-Charles, i protagonisti dell’oratorio insieme con il coro, sono portatori di intensità e punti di vista. L’espressione “punto di vista”, come insegna Schmitt, non è affatto neutrale. Denota già un taglio, un’istanza di scelta, un giudizio morale. Caronte è il traghettatore psicopompo, per definizione un medium tra due mondi. È costretto nel ruolo di comunicatore, ha il compito di raccontare da una zona franca la vicenda. È un narratore, dai tratti brechtiani nelle intenzioni di Henze. Il suo discorso si carica infatti di un portato didattico, ideologicamente informato, che appella lo spettatore, suggerendo una nuova intensità dello sguardo che è di fatto un “punto di vista”. Jean-Charles invece è un immerso, nel senso letterale, colui che patisce la storia. La Morte è, drammaturgicamente parlando, un personaggio da maneggiare con estrema cautela: basta il suo nome a trasformare ogni cosa in materia allegorica. Ho munito la Morte di un oggetto totemico: una telecamera. O forse sarebbe meglio dire che la Morte è la telecamera, dotata di uno sguardo da rettile, meccanico, in grado di replicare all’infinito l’immagine, e un’immagine riprodotta all’infinito non è più esattamente un’immagine, è la morte dell’immagine. La riproduzione meccanica dello sguardo esprime il modo disfunzionale di divorare le immagini della nostra epoca, precipitando la realtà nel getto continuo dell’informazione che non conosce differenze. Un rumore bianco.

Das Floß der Medusa, regia di Romeo Castellucci, Dutch National Opera, ph. Monika Rittershaus.

Possiamo dire che la telecamera di Morte sia connessa a un dispositivo filmico della messa in scena?

Sì, con ogni evidenza. Di fronte a Das Floß der Medusa ho avvertito l’urgenza di rendere tutto liquido. Più che consegnarci una storia aneddotica, l’oratorio parla di una estrema condizione umana. Lo stato di chi è in balìa, di chi è assoggettato a una forza sovrastante, senza punti di riferimento. Occorreva mettere lo spettatore nella stessa condizione di “stress”, senza alcuna possibilità di aggrapparsi a qualcosa. In mezzo all’oceano non esistono punti fermi.

L’immagine filmica porta con sé costantemente l’elemento liquido, equoreo nello sguardo. Ma il nome della fregata caduta in disgrazia ci insegna qualcosa: Medusa. Questo nome invoca precisamente il mito dello sguardo pietrificato: “è vietato guardare qui”, vi è un pericolo di morte nello sguardo. Assistendo a questo lavoro, credo si possa avere la sensazione del mal di mare, dell’essere sbalzati dalle onde. Ma non si tratta di un film di finzione narrativa, né di un documentario. Il mare è costantemente presente perché agisce sul piano della percezione. D’altra parte il dispositivo scenico e quello cinematografico, che occupa tutto il campo visivo, sono annodati l’uno all’altro. Sono indivisibili. L’uno non funziona senza l’altro.

Perché le immagini sono state girate in Senegal?

Il film è stato girato in mare aperto di fronte alle coste di Port Saint-Louis in Senegal, meta e destinazione finale mai raggiunta dalla fregata Medusa. Occorreva trovare il contatto oggettivo con quel posto, con quella terra. Era importante andare in Africa, non per assecondare un esotismo filologico.

Alla latitudine esatta in cui il naufragio ha storicamente avuto luogo, abbiamo chiesto a un uomo senegalese, Mamadou Ndiaye, un maestro di nuoto di Saint-Louis, di essere il nostro Jean-Charles – il nero in cima alla piramide umana dipinta da Géricault – e di resistere nell’acqua più a lungo possibile. Si è trattato cioè di comprendere che cosa significa cadere e rimanere in mare aperto senza soccorso, abbracciare quella condizione di solitudine estrema nell’immensità del mare. É un’azione semplice che si fonda sulla flagranza di un fatto: essere circondati dall’acqua e solo dall’acqua. E il corpo umano diviene solo una testa colta nel tentativo di rimanere a galla in diverse fasi del giorno. Rimanere a galla, rimanere vivi.

Das Floß der Medusa, regia di Romeo Castellucci, Dutch National Opera, ph. Monika Rittershaus.

Cosa implica la durata della permanenza in acqua?

La prova di resistenza, la durata, lo sforzo che abbiamo chiesto a Mamadou Ndiaye coincide con quello a cui assistiamo impassibili ogni giorno: cosa vuol dire, davvero, stare in acqua per diverse ore? Quale sforzo viene compiuto per sopravvivere in quelle condizioni? Cosa vuol dire lottare, morire, o sopravvivere in mare? Possiamo vederlo? Questa durata è un modo per guardare senza staccare lo sguardo e insinuare la domanda: come possiamo rimanere umani?

Il dipinto Le Radeau de la Méduse di Théodore Géricault ha fortemente influenzato Henze. Che ruolo assume nella messa in scena?

Prima di Géricault nessuno aveva dipinto un quadro così grande. Il pittore era interessato a dar vita a una testimonianza in cui lo spettatore avrebbe dovuto essere letteralmente circondato da ciò che stava guardando. L’immagine doveva in qualche modo uscire dalla cornice ed entrare in diretto contatto con la realtà di ciascuno, invaderlo, abbracciarlo. È per questo che il suo dipinto ha generato un caso politico, uno scandalo fortissimo, ed è stato stigmatizzato anche da colleghi pittori. Le Radeau de la Méduse è un gesto di denuncia che per certi versi possiamo ritrovare in questo allestimento perché convoca, in un contesto mutato, l’etica dello sguardo.

Das Floß der Medusa, regia di Romeo Castellucci, Dutch National Opera, ph. Monika Rittershaus.

L’oratorio è stato composto nel 1968. È intriso di ideologia. Per Henze la storia del naufragio della zattera di Medusa avrebbe dovuto mostrare gli “uomini del terzo mondo, vittime della disumanità, degli egoisti che appartengono al mondo dei ricchi e dei potenti”. Oggi nel cuore di quest’opera, come hai ricordato, si specchia la tragedia della migrazione, il genocidio dei morti nel Mar Mediterraneo.

L’impalcatura ideologica su cui si fondava il discorso di Henze oggi risulta, forzata, manichea. Allora aveva un valore pregnante, che non risuona con la stessa evidenza in questa epoca. Questo possiamo dirlo. Personalmente non credo nella funzione sociale dell’arte. Mi interessa una politica più radicale perché nascosta, non dichiarata in un discorso. Il fatto di appartenere alla comunità umana, di far parte di una società di contraddizioni, questo è l’unico ambito in cui l’arte può nascere. L’arte non ha mai avuto a che fare con la purezza. L’arte per definizione è sporca, in questo senso aveva ragione Platone. Ma questa sporcizia ha un valore nuovo. Non credo che esista un’arte che non abbia rapporto con il dolore, pensando alla storia dell’arte Occidentale, almeno. Andy Warhol, per esempio, ha molto a che fare con il dolore. Personalmente sono sospettoso nei confronti dell’arte che tenta di manovrare o illustrare il male, giacché diventa moralistica e consolatoria. L’arte che rispetto è quella in grado di assumere il male, e assumerlo come veleno, come antidoto.

Das Floß der Medusa è un’opera estremamente complessa e nel maneggiarla si rischia di continuo di cadere nel sentimentalismo che pacifica.

Penso che l’accusa, che c’è e risuona al fondo dell’opera di Henze, sia un grido sincero, lo scandalo provato di fronte a una vera ingiustizia; credo però che questo grido dovrebbe essere rivolto non solo ai cattivi, puntualmente stereotipati nel bersaglio ovvio e ineffettuale dei ricchi, dei potenti, dei politici. Sono convinto che la posta in gioco sia molto più profonda di questa caricatura che mette al riparo. Credo che tutto ciò rappresenti l’occasione di interrogarsi e di vedere come una parte di colpa sta proprio nell’assistere impassibili, da una distanza di sicurezza, al massacro di donne, uomini e bambini nel Mar Mediterraneo ogni giorno.

C’è il personaggio della Morte, immaginato da Henze e come spuntato fuori da un’allegoria medievale, che punta l’obiettivo contro di me, contro di te, spettatore. È una critica muta ma in grado di metterti a nudo. Qui non c’è più nessuno slogan da poter gridare. Anche gli slogan si sono consumati. È stato detto tutto, anche le ideologie si consumano. Non c’è più una bandiera rossa che legittimi un grido, piuttosto il silenzio siderale dell’occhio che mostra una sala deserta. Di fronte alla responsabilità dello sguardo ci siamo dileguati. Questa storia allora parla del nostro rapporto con lo sguardo, il nostro personale naufragio come spettatori. Oggi non ci sono più le classi sociali di Henze, ma fa il suo ingresso la “classe dello spettatore”, uno spettatore 24 ore al giorno. Uno spettatore assuefatto al dolore degli altri.

Questo testo è apparso sul program-book Das Floß der Medusa, Dutch National Opera & Ballet, Amsterdam, marzo 2018.